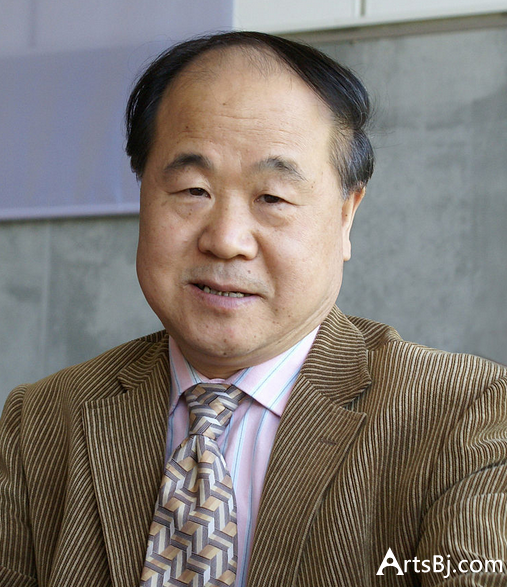

莫言

采访者:游海洪

被访者:莫言

编者按:获得诺贝尔文学奖五年过去了,莫言的热度却从未削减,每次在公开场合露面都是媒体簇拥的焦点,他曾笑言:现在每次出门都特别紧张,到处有人拍照到处有人录音。当然,相对于给他带来“出门的紧张”,诺奖的压力恐怕更多体现在他现在的作品创作上,莫言坦言,以前写得差不多了就拿去发表了,现在写完了总在反复修改,总想改得更好一些再拿去见读者。近日,莫言在《收获》和《人民文学》发表了最新创作的文学作品,让期待的读者们终于长舒了一口气。

除了文学创作,这些年来,莫言的生活似乎更加多样化,参加各类展览、演讲、沙龙等社会活动的频率高了很多。那么,在获奖之后的这五年,莫言的生活出现了哪些变化,这些社会活动有没有对他的文学创作产生影响?对网上流传的“莫言语录”、当下的网络文学发展、碎片化阅读,莫言又有怎样的看法?在这次采访中,莫言从将于9月15日开展的《翰墨三人行》展览谈起,面对网友,对这些问题做出了自己的回答。(编辑整理:游海洪)

记者:莫言老师,这次的翰墨三人行展览有近百幅作品,里面有没有您觉得写的拿手的诗,或者您印象特别深刻,或者比较容易的?您介绍一下这次创作的作品吧。

莫言:《翰墨三人行》展览实际上是慢慢形成的一个展览,刚开始也没有想到是这样一种合作方式,刚开始可能谈的时候,让我们三个人,他们两个画家自己每人拿出一批画来,我作为一个书法的爱好者也写一批字,然后掺和到一块展览,后来见吴馆长的时候,他说,你们既然是三人行,应该有合作的作品,就不应该把三个人的作品简单凑到一起。在他的提议之下,我们就有了一种三人的合作。

首先是华山先生他画人物,然后让吴悦石先生给他补上风景,我再给他们题诗,后来也慢慢发生了一些变化,我说也不能老是你们画画,让我给你们题诗啊。我说反过来,我来先写成诗,你们给我配画,这样一种合作。有的时候就是吴悦石先生先画了风景,然后杨华山再补一些人物之类的。我想这个过程确实是一个,首先是一个非常愉快的过程,第二,是一个互相学习的过程,当然更多的是我向他们二位学习,因为书画方面,毫无疑问,他们是专家,我太业余了。

在这过程当中,我才知道了画家是怎么样把画画出来的,而且在他们的指点之下慢慢知道了题跋在整个画面当中的作用,题得好会画龙点睛,题得不好可能是画蛇添足。我想刚开始确实有那么几幅我起了一个画蛇添足的作用。

那这样一个诗,实际上题画诗,过去像李白、杜甫的诗,完全可以借他们的诗意来画一个画,而我看到一些大画家的配的诗,像齐白石先生的,还有像启功先生的,他们题的既风趣又幽默,又跟画意非常贴切,又用这样一种风趣、幽默的题诗告诉了观众、读者非常深的一些道理。我当然是达不到这个水准的,我更多的就是根据我个人的一些生活经验,比如说有一幅是一个渔民跟一个砍柴的樵夫他们俩坐在一起喝酒的一个画面,我就给他提了一个渔樵对应图,配上几个打油诗,“我打渔你砍柴,二人相逢酒一杯,你好我好大家好,劳动人民最开心”,这么题上了诗。

我有时候也写,譬如说有两句是,“吃上地瓜小豆腐,便是人间好时光”,这记录当年生活困难的时候,我婶婶跟我母亲在一块议论感叹,哎呀,我们什么时候能够天天吃上地瓜和小豆腐,就心满意足了。吴先生就给我配上了一个,两个红火的地瓜,一块豆腐,还有一个南瓜,就一下子让诗跟这个画面很生动的结合在一起。那既展示了这种劳动人民的朴素的生活,也让大家在日常的、家常的、平常的事物当中发现了一种美。

我还写过“八月十五月光明,故乡已是高粱红,酿成美酒我先饮,不觉醉到小桥东”。我先写了一首打油诗,后来吴先生就给我配上了一个,两个篓子,两篓鲜红的高粱,然后一个面貌有几分像我的人,光着背,躺在这个高粱旁边,显然是一种沉醉不醒的状态。他这样一种配画既跟诗意非常的贴切,但是也不完全跟生活常识相符,因为大家都知道,高粱实际上是没有那么红,红高粱也就是一种暗红的颜色,但是在画家的笔下高粱是非常鲜红的,非常的美。而且我们也知道,高粱跟酒之间还有一个漫长的工艺加工过程呢,他也没有画酒,也没有画酒瓶子,也没有画酒碗,就画了两篓高粱,然后一个躺到地上酣睡的人,那么就把这酿酒的过程、喝酒的过程都给省略掉了,但是我想观众一看也会明白,也会感觉到这种省略是非常有意思的。

每一幅画里面都有类似的一些合作的小故事,譬如说华山画了一个老子跟孔子的一个对话,老子跟孔子对话到底说了什么?这个历史上、史书上也没有记载,鲁迅的小说里当然也提过,好像两个人讲的都是普通话、家常话,他让我给他题一个联,我给他撰了一个联,上联是“圣人雅言普通话,老子文章道德经”,那圣人的话肯定是最雅的了是吧,圣人雅言。普通话有两个含义,一个就是当时孔子讲的,应该就是当时那个时候的普通话,再一个意思就是说圣人的言论,现在我们当做经典,当做是千古不变的经典,以一种崇敬的心情来学习。那像孔子的论语也好,其他的著作也好,讲的都是老百姓当时的语言,讲的都是大实话,对当时的学生来讲,对当时的老百姓来说,孔夫子讲的话不是像现在我们认为的深奥、难懂,所谓是圣人雅言普通话。老子文章道德经,这里边老子可能让大家也感觉到,老子就是我,我就是老子,他的文章就是五千言的《道德经》,另外也有一重含义就是,老子的文章就是我们道德的经典,《道德经》。所以我自己感觉到这个联句编撰的还比较满意,也比较有趣。

当然,在平仄上我就很难深究了,因为我们这种平仄是很难辨别的,但是我也努力做到了,起码这个联句的最后一个字,普通话,话应该是第四声,这是四声,然后经应该是平声,基本就说这个对联的最基本的要求就是上联的收尾的一个字应该是四声,下联的收尾的一个字应该是平声,那么这一点要求还满足了。普通话对道德经也马马虎虎反正,雅言对文章,圣人对老子,所以这个联句我自己认为还是比较满意的,当然我想真正的诗歌大家对古典诗词深有研究的人,肯定还是可以找出毛病来,很多的毛病。

所以,这种合作的过程也是逼着自己学习的过程,我刚才说合作的过程是学习的过程是具有两重含义,一个是互相之间的学习,主要是我向他们学习,另外也是因为要写诗,因为要配对,所以也逼着自己学习。

记者:那么这次展览中的诗,它其实就是高定版,您特意专门写的,它和您之前发表的《七星曜我》有什么不同吗?

莫言:不是一回事,《七星曜我》应该是现代白话诗了,它不是说像律诗,像什么绝句那么规整,有平仄要求。自由诗就是写的比较随便,《七星曜我》,讲了我跟七个世界各国的大国家的一些交往,以及我对他们的友谊,我们的友谊。

那这一次基本都是打油诗,也有个别的一些诗,个别的一些仿照的诗。基本都是五言一句的或者七言一句的基本押韵的打油诗,不讲平仄的。偶尔有一点讲平仄的就是我刚才讲的,像那几幅对联,勉强可以有平仄,起码在这方面是注意了。这样一种诗我想实际上也是现在很多人的爱好,打油诗这样一种风趣、幽默、调侃、自嘲,是严肃的律诗不太具备的一个功能,所以这也是一种很民间的文化,民间的老百姓尽管他不懂诗词,但是他也可以脱口而出几句顺口溜,那这几个顺口溜既风趣又生动,所以这也是民间文化的一种重要的构成部分。

在我们合作的过程当中,我为他们题跋,或者我题跋他们配画的这一百多幅作品里边,这样的打油诗是占了最主要的部分。所以,由此也可以看到我的心态,我的追求,我的爱好,我的价值观念等等。

记者:这次其实除了这个展览,大家能看到您的书法,能看到您的一些打油诗,而且您现在已经在《人民文学》上,发表了《七星曜我》和《锦衣》这两个戏曲文学剧本,能说一下这些剧本吗?

莫言:《锦衣》这个剧本写的是一个中规中矩的剧本,所谓中规中矩还是符合中国的传统戏曲的审美观念,以及老百姓的审美观念,比如说大团圆的结局,然后人物的高度的脸谱化,好人是好人,坏人就是坏人,好人和坏人之间的界线是非常明确的。而且就是说,这个人一上场,他性格的确定,而且后面也不会发生变化。我觉得唯一的跟过去的戏曲不太一样的就是,用了大量的,一般过去丑角,这些衙役们、媒婆们,他们起一个串场的作用,小丑就是为了活跃舞台剧场气氛的,他们的戏份是很小的,但是在《锦衣》这部作品里边,像王豹、王婆这两个男女丑角他们的戏份很大,而且是把他们当做一个人物来塑造的,要通过他们的对白,通过他们的旁白,是在充分的展示他们内心,也展示了在那样一种社会激烈动荡的环境下小人物的生存智慧。

当然,我想《锦衣》现在之所以是这样一个结构,也是跟整个的创作过程有关,因为刚开始只是想写一个公鸡变人,然后跟一个女的产生爱情关系这么一个剧本,写完了以后就感觉没有超出《白蛇传》,也没有超出《追鱼》,就没有超出一般的神话剧的套路,我觉得太单薄了,而且在当今这个时代讲一个公鸡变人的故事有什么意义呢?除了展示一下美好爱情,除了展示一下,如果演员能够真正把它在舞台上演出的话,除了能产生两个幽美的唱段之外,别的意义也不大。后来就搁置了,这个戏实际上是2014年就写好了,一直想不到修改的方法,后来偶然翻史料,发现在清朝末年的时候,我们山东,尤其是胶东半岛有大量的青年,或者是官费或者是自费去日本留学,他们到了日本以后接受了西方的资产阶级的民主思想,有的甚至成了孙中山他们同盟会的会员,就回国来发动政变,最后变成了辛亥革命的一个重要的组成部分。这样一个历史事实就启发了我,让我把《锦衣》这个神话公鸡变人的故事跟山东青年去日本留学,然后回国来革命的历史事件结合在一起,就变成了目前的《锦衣》的两块。

当然基本上看还是非常忠实于民间区域的这种传统,这种智慧,民间戏曲的智慧,也是民间的智慧,带给了老百姓的一种,审美的一种趣味吧。

记者:除了戏曲剧的,其实我也看了您的其他作品,诗歌来说,算是个深入到您的作品其中的特色,您怎么看待您的这些诗歌呢?

莫言:这个诗歌也就是偶尔兴起,随便写了纸条,然后整理一下。我写的更多的还是打油诗,几百首是有了,也曾经在2011年的时候,他们就帮我编了个集子,我也不好意思拿出来,我觉得拿出来怪丢人的,当时编排好了,被我压住了。这五年陆陆续续写的就更多了,像这一次100多首,三人行翰墨展就100多首,加上平常写的,我想打油诗累计起来700、800首是有的,将来精选吧,精选一下,到时候看看出个几本。

莫言

记者:之前您在接受采访的时候,有记者问过您,说您这五年没怎么出过作品,然后您就说,其实您一直都是在写,能跟我们说下这五年来您的写作状态吗?

莫言:我觉得要求一个作家年年出作品这也不现实,而且我想一个作家年年出作品也没有意义。我现在也越来越体会到,与其发表十部一般化的作品,不如发表一部比较好的作品。所以我愿意用我全部的作品换鲁迅的一个短篇小说,换他一个《阿Q正传》,如果我能写出一部类似于《阿Q正传》,在中国文学史上的地位,那我愿意把我所有的小说都不要了。所以可见一个好作品跟一般作品的这种含金量、重量。这五年之所以没有发表作品,写好作品是一个重要的原因。另外,也确实是有一些时间上的分配受到了一些影响。写也一直在写,也写出了一些短篇。我想这一次即将发表的三个短篇,实际上都是我2012年写出初稿,然后在《人民文学》第十一期将要发表的短篇,也是很早以前写好的。现在也还有一些作品已经写好了,但是正在认真地打磨,争取陆续的推出来。所以我想明年应该有更多的作品面市吧。在《花城》,在《十月》,在《人民文学》,就陆续有一些短篇、剧本、诗歌,不断出版。反正我相信读者最关心的就是,你什么时候出一个长篇小说啊,这个我一定会写的,一定会认真写,一直在做着充分的准备。

实际上长篇、短篇、中篇,很难说哪个更高尚,但是从体量上来讲,从重量上来讲,在读者心目中和作家心目中的分量来讲,当然还是长篇是最重的,这个是一个现实,我们也不能否定。所以我想长篇我肯定会写,慢慢来吧,不要着急。

记者:您刚才谈到,就是说提到写作这五年,在时间分配上确实受到影响。那咱们都知道您这五年来参加了很多社会活动,包括演讲、沙龙和开设课程,这个会不会稍微占据您原本的一些时间?

莫言:这肯定是。我也一直认为,想参加一些必要的社会活动,也是我应该尽的责任。比如说到学校里给学生们讲讲课,然后参加一些比较重要的文化活动。前两天我在图书博览会上跟30个国家翻译家对话,我是专门从高密赶过来,这些活动我觉得意义比较大,所以还是应该参加。

记者:除了写作,然后参加一些必要的活动。那您其余的时间是怎么样的呢?您能简单谈谈吗?

莫言:我想跟一般的同学一样,无非是看书、生活、学习、写作,基本是这样的。没有特别固定的时间,几点到几点我必须写作,几点到几点我必须睡觉,没有,我这个人生活还是非常随意,没那么严格。

记者:那您对您这个新作,已经亮相的这三个作品,您会不会有什么期待?比如说读者的反映。

莫言:也没什么期待,我想读者肯定是一方面看到这个作品还是延续了我的一些基本的风格,写农村题材,写高密东北乡,这些元素还都是有的,但是应该也会有一些新的东西进去。我现在写的是眼下农村,眼下的姑娘,跟我过去写的70年代、60年代,甚至是几十年前的故乡,肯定是生活发生了巨大的变化。生活变了,人的面貌也变了,所以人的性格也变了。所以我想里边有不变的东西,这个读者一眼就看出来了,但是应该也有一些变化的东西会让读者感受到。所以我觉得对任何一个作家,或者对任何一个艺术家来讲,就所谓的创新不可能写出一部完全的,全新的作品,都是在一种旧有的模式上的,边缘的一种突破。就像人不可能一下子从猿人进化成人,它是一步步进化成人的,一点一点的。

记者:那您可能自己不在意,但是难以避免的是,您戴上诺贝尔文学奖的光环,在写作的时候会觉得有压力吗?

莫言:这个也是客观地来看这个问题,是存在的。我自己写的时候,下笔也会谨慎。我也讲过,过去比如差不多了,那就出版了,或者就发表吧,现在可能说再放放,再拖拖,再改改,所以更加地慎重,希望更加完美一点。另外一点就是说,写作的时候还是要放下一切的包袱,不要让诺奖变成一个沉重的担子,或者一个沉重的冠冕压着自己,那就没法写了。写的时候我就是一个读者,我就是一个作者,我甚至写的时候要忘掉读者。作家当然是为读者写作的,也是为自己写作的,这是不能否认的,但是作家在写作的时候,应该是不要去想到,这样写读者会不高兴,还是应该按照自己想法写,跟着自己的感觉写。当然写出来以后呢,自然是要给读者读的。为什么这么说呢?因为读者是分成了很多群体的,很多层次的,有一万个读者就可能有一万个想法,那你作为一个作家,一对一万,不可能同时满足所有人审美的趣味、爱好,所以只能是根据你自己对小说的理解,对人生的理解,来确定你的写作。从这个意义上来讲,一方面心里边把读者看的比山还重,一方面把读者完全忘到一边去。

记者:马上今年的诺贝尔文学奖又要快颁发了,这几年其实已经有一些中国作家入围提名什么的,您觉得中国作家还有没有再得诺奖希望?

莫言:那肯定还是有的。

记者:您对网上流传的一些所谓的关于莫言的说法,起初好像还有一些说“莫言语录”什么的,这些您都了解吗?

莫言:知道知道,我对网上这些,网上的所谓的“莫言金句”,莫言的“鸡汤文”是吧,我也看到很多。有很多人发到我手机上认证了。我也多次说过,很多文章和金句是我写不出来的。我觉得这些作者不要长期的隐姓埋名,这么好的作品归到莫言名下,你说让我占了多大的便宜是吧?所以他们应该把自己的“孩子”领回去。

这个所谓网上“莫言书法”以及在很多拍卖行上出现的“莫言书法”有很多,确实写的比我好多了,他们也是埋没了自己的才华,也希望他们以后署上自己的大名,不要署我的名。

记者:现在网络文学小说发展得比较猛。在我之前的采访了解到,他们有的作家不太关注网络文学,有的就特别喜欢。您对这个现象怎么看呢?

莫言:我一直对网络文学持一种赞赏的态度,我觉得它这个也是时代发展的必然。而且,我也读过一些网络作品,确实里面有一些感觉是不错的。当然面对这么一种浩如烟海的,汗牛充栋的作品链,谁也没有时间去全部读完。

所以我想网络作家他们自己在慢慢的调整,当他们在网上发表一定量的作品之后,他们也是要求自己作品的质量,艺术水平的提高,肯定也在调整。所以网络文学从来跟严肃文学之间没有一道不可逾越的墙壁;网络文学从来就是文学重要的组成部分,它就是文学的一部分。无非就是它发表的阵地,写作的工具、载体不太一样,但是它归根到底还是要符合文学的基本要素。否则的话也不能叫文学是吧?

莫言

记者:对。网络文学有一个“不太好的现象”,就是同质化更严重一些。您有关注吗?另外它有抄袭的问题。

莫言:这个问题其实也存在的,这个没办法。网络文学的抄袭可能更方便。像拷贝过来几千字,钢笔抄袭还挺累的是吧。这毕竟是少数的,我想有志气的,有追求的在网络上发表作品,在网络上写作的作家不会这样做的。

记者:还是有自律的那种网络文学作家。

莫言:那肯定是,这个东西众目睽睽,网络上藏龙卧虎,你抄一句人家就发现了,何况整段整本的抄。被人家揭露以后就整个砸了牌子了是吧?所以有追求,有志气和有才华的作者是不会这样做的,这种现象即便在网络之前有纸和笔写作的时候也是存在的,当然也是极少数的,当然一旦被揭露这个人就身败名裂了。从此以后即便是再写作,大家也忘不掉你的污点。

记者:您刚才说您平时有时间也会看一些网络文学作家的作品,您一般会关注哪些类型的作品?

莫言:我关注比较窄,我应该读过几部写官场的网络文学,也读过几部写职场的,这个比较多。

记者:您现在会在手机上看电子书吗?

莫言:我看的很少,因为我感觉到很疲劳,毕竟字很小。而且我也不可能随时戴着老花眼镜,不戴老花眼镜也能看,但是看几分钟就受不了了。还是感觉到传统读法好,捧着一本书读。

记者:还是喜欢传统读法。

莫言:对,感觉读纸质书感觉更好了。但是我想年轻人肯定是有自己的感觉,肯定跟我们这些老同志不一样。

记者:在手机上阅读,以及在电子阅读器上阅读,难以避免一个问题,可能会导致的碎片化,您觉得咱们现在有没有必要为这个问题感到焦虑?

莫言:这个没有必要焦虑,你在纸质书上阅读也可以碎片化,你可以跳着读,可以读一页放两年再读。我想只要好的作品,无论是在手机上阅读,在阅读器上,台式电脑上都是一样的。它可能有一个问题可能速度也快,你翻屏跟翻书感觉还不太一样,速度快,滚来滚去的是吧。所以这样一种阅读的现状实际上有时候也影响到写作的风格,网络的文学一般篇幅比较长,有的甚至上千章,几百万字,但是读起来是很快的。所以这种超长的长度,快速的阅读,有时候也是这个作者来不及精雕细琢,这是客观存在的。

记者:您刚刚也提到这种方式的阅读,可能会带来快餐式的阅读,或浅阅读的情况。您作为一个大文学家您觉得怎么能改善这种现象?

莫言:这种阅读不应该完全否定它,即便我们拿着书阅读,也不可能每本一书下的工夫都一样。经典可能我们要反复读,认真读,来回读,一遍一遍琢磨,甚至有一些地方读到能够备出来的程度。对于一般的东西我们也是泛泛的读一下,浏览一下。所以这种快阅读,并不是一种要否定的阅读方式,而是阅读的一种很重要的方式。所以我觉得一个人如果所有的阅读都是快阅读,那么适当的可以增加一点细阅读。

如果你拿了一本书像读《论语》一样的那个读法也是无聊,那一辈子几本书都读不完了,各种阅读方式和阅读速度的结合。

记者:莫言老师,大家一直特别关心,您自己的平常的阅读习惯是什么样的?

莫言:我没有什么习惯,我就逮着读,好的我就多读两遍,不好的我就走快点过去了。

记者:就是读的比较杂,能这么说吗?

莫言:读书不求甚解,有时候读一本书也很费劲,反复的读,比较认真的把一本书吃透,大多数情况下是不求甚解翻翻就过去了。

(本文采访内容整理自风直播《对话莫言:获诺奖五年里都在忙些啥?》,来源:中国新闻网)

(编辑:王怡婷)