采访者:止庵

受访者:安妮宝贝

“相比起川端康成、张爱玲那个时代,以前写作的人仍显得较为体面。在非信息化没有网络的时候,从事写作的人可以保留更多空间,隐秘而优雅地活在别人的想象里,直到离世。读者会有距离地爱着心中的作者,而不是把他们当成娱乐工具。在过去的时代才能产生传奇。”

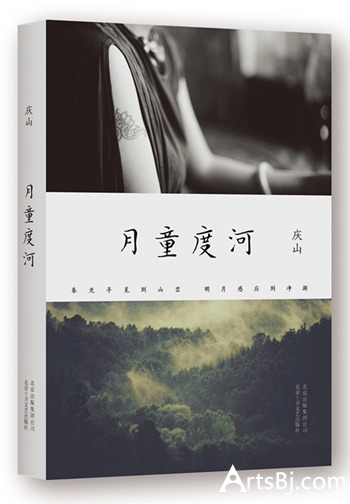

这是庆山新书《月童度河》中一段。也许是处于这样的心态,庆山——安妮宝贝,这位居“中国网红”十年排行榜榜首的作家,新书发布会总是保持着一个独特的规矩:发布会选在封闭会议厅、没有读者,现场媒体的手机,需要全程上缴给工作人员,并带离会场。“不要录音、摄影、合影、索签名”。

平时挑剔苛刻们的记者们,默认这个“规矩”,也接受着安妮宝贝的“与世隔绝”。

她在新书里自陈:仔细想来,我是个晚熟的人。在三十三岁的时候,心还是二十岁的,很混沌。这一生所有什么可取之处,大概有三点、一,从没有可以操作、运营、计划、图谋,一切搜顺其自然、发乎天然、二,有信念。三,即便内外的有点缺点对半,接受自己,不妄断好或不好。

安妮宝贝一直强调自己保持着与时代、社会、读者的距离,但不能否认的是,这位迄今依托网络获得最大经济收益的作者,在文章总是能精准把握此一时彼一时的群体心态,不管是世纪末工业都市游离者们的物质依赖情感空虚,还是当下中产阶级对田园的订制想象。

在《月童度河》里,她开始逐渐接受:“作为一个公共人物的代价,要允许自己成为他人的假想敌和不知所谓的偶像,活在虚幻和妄想的怨恨或爱慕之中。不去戳破他人的偏见,而是成为他们用以反照和认识自己的工具。”

6月27号,依然是封闭的会议空间,安妮宝贝和她的老朋友止庵,为自己的新书进行了一场对谈。以下是内容选摘:

隔离与亲近,出世与入世

止庵:今天来和安妮一起跟大家聊聊她的新书。因为跟她是很好的朋友,所以就来到这儿。我代表大家问一点问题。

首先这本书有一个有意思的书名,《月童度河》。在出版的过程中你也曾经想过很多名字,最后决定是用这个名字。我想问问安妮,为什么现在决定叫这个名字?当时是怎么想的。这个书名的含义给大家分享一下。

庆山:好的。书名的确是我写完以后有过四、五个选择。如果看过书也会感觉这个书名跟书的内容没有太直接的联系。我觉得主要是一个心境上的内在的连接,其他四五个书名里都有提到月字是有的,还有林,山林的林,鹿,梅花鹿的鹿,选了好几次,最后定的是《月童度河》,因为看起来比较简单、直接。可能更多的是代表一种心里上的状态,月亮是很干净的,非常清净的一种象征,同时有某种很天真、很出世的状态。“度”是行进的状态,“河”是我潜意识当中我觉得这本书应该有水,应该是有水的含义在,所以最后定下来是《月童度河》。

止庵:读安妮的书我读了很多了,我们见到她的作品有十五六年的时间了,我跟她认识也有好几年了。我感觉读她早期的作品跟后来的作品其实有一个很大的差异,有一种对比的东西。现在的感觉,尤其是这本书,我读了以后觉得很温暖,很亲近,就这是一个充满善意的书。首先我自己觉得善意和恶意、温暖和冰冷、亲近和疏离,并没有有什么价值判断,没有说一定温暖的比冰冷的就好,但是这个变化确实是存在的。

就是想问问你这个事情,可以追溯到你改这个名字,这个变化我想问问,是怎么发生的?这种分享或者是与读者的交流的东西,你从中是有所得呢,还是有所失?或者有所得的话,得的是什么东西?

庆山:其实对自己来讲,我从来没有把所谓的正面和负面、冰冷和温暖,把它们有所隔离,这是不能隔离的。仿佛有一些变化了,实际上这是一体的,任何事物都包含两面。这就包含着我刚才说的正面和负面,温暖和冰冷,任何事物都是有不可分割的两部分。如果我们很隔绝的非常简单的评断它说这个很消极,或者那个很积极,我的概念中没有这样的判断。

我早年的小说可能写了一些人的内心比较挣扎的状态,那是跟年龄或者说跟我当时的生活状态是有关系的。但是一个人不可能永远停留在他的25岁,这样的话他写的作品是毫无意义的。如果写了15年,依然在写25、26岁感兴趣的事,比如我们在情感中的困惑,迷惘,或者我们对这个世界的怀疑,我们对很多事情的一种摇摆和质疑,这个人的10多年是白费的,好像跟没有生活过一样。

我觉得我的作品都只是我一个自我的体验和经历,和其它文学作品可能有一些区别。很多作者很关注整个大的环境、时代,或者说政治,或者说社会上发生的一些事情,他们会关注很多新闻、整个社会发生了什么不好的事情,或者说是人的各种状态。但是对我来说,我这十五六年的写作一直都很单纯,我觉得是非常单纯的写作,我自己体验到了什么,我就写下什么。

当然在我的体验中,可能有A的一面,有B的一面,也有C的一面,但是所有的面都是我组成的一部分。每当我们看一个人,或者是去观察或者面对一个人的时候,都不能试图很孤立或者是非常表面的去看一个人。所以我对我自己的作品也是这样看的,它就是一个很如实的体验,没有什么判断,也没有什么概念。

止庵:我还是想问问,你怎么在这个地方能够把这个东西局限或者限定在自我感受上面去?而不去像很多作家那样,这个世界是越变越坏的,我们自己逐渐变得越来越善意了,这个之间反差你是怎么解决的?十五六年前你写作的时候,假如那个时候你对这个世界有所不满,或者有愤怒,现在世界应该是更不满更愤怒,可是你现在对这个世界包容的程度更大了。这个是你屈服于这个世界了,还是另外一种坚持?

庆山:事实上,止庵老师说到世界是不是在越变越糟糕,越变越坏这样一个状态,我们每个人都会有自己心里的一个感受和评价,比如我们出生于60、70年代,我们经历过80、90年代,这个时代在发展,每过十年都会有非常剧烈的发展,包括到了现在,我们在网络上,在所有的载体、媒体上能感受到的一切,以及身边的人的状态,就是你的朋友你的亲人,你的爱人,你的同学,所有的人的状态都会让你自己心里产生感受,这个时代到底是在怎么样的变化。但是这是很大的一个问题。我认为我们总是把眼光集中在一个批判的角度上,一直在骂它,非常的不开心,这个没有什么用。

事实上我一直有的一个观点,就是我觉得每一个人都要试图让自己变得好一些。因为你让自己变得好一些,你就可以影响你身边的人。比如你是非常的尊敬别人,会为别人付出做一点事情,你这样的一种状态,你会影响到你身边的孩子,父母,或者你的同事,你可能会带给他一些感染。但如果你一直是用一种比较急的,或者是比较自私的方式在对待你身边的人,其实你也是在污染这个周围的环境,所以我觉得一个完善的社会肯定是需要由完善的个人组成的。

包括写作也是一样的。现在写作有很多区分,一些作家会喜欢写科幻的,玄幻的,或者政治类的,这无可置疑,因为写作有不同的范围,都是需要的,没有这种写作是最好的,或者最适宜的,没有这样,因为不同的写作者有不同的自己的一个任务。但是对写作来讲,我觉得对我自己来说,我自己心目中的写作我认为要注重一个人,一个个体的一个完善。这个个体的完善首先是由你自己出发的,你要试图完善自己。你试图完善自己,把这样一个讯息传播出去,这就是一个信号。这个信号可能很微弱,不起什么大的作用了,但是它肯定是存在的,也许他会对一小部分人,一小部分对这个信号有感应的人发生作用。这是我自己的想法。

止庵:和《素年锦时》相比的话,最大的差异是体现在《月童度河》这本书入世的成分更重。日常生活或者说是世俗生活,我们每天朝夕相处的生活,在这个书里面体现得更多。我想问问,关于这个入世和出世,这个事情我刚才的理解对不对,或者我想问你你怎么看这两者之间的关系。

庆山:这个书有点特殊,因为它基本上是记录了我在2014年写《得未曾有》之前一段和之后的一段时间,里面比较零散,但是编辑成书的时候,我归纳了一些主题,试图把一些段落合在一起。但是事实上本来是一些松散的段落,有些是我平常在旅途中,或者晚上睡觉前,早上醒来的时候,我的脑袋闪过一个念头,就记在备忘录上面。就是这样一点一点积累下来的,并不是非常成体系的大的主题性的想法,而是有各种零散的,不同主题的。

里面的主题的确很分散,有写到我的母亲、孩子,我的旅途,也有写到我如何在写作,如何采访,或者我去寺院里学习,有很多不同的小点的主题,这样汇聚起来的,看起来会觉得跟生活更接近一些。

《月童度河》,看起来好像跟生活的状态比较近,也很密集的写了很多个人的生活的状态,实际上依然还是比较个人的一些体验,因为大家会感受到如果你读了这本数可能会感受到有一些封闭的特征,这个封闭的特征是在于我对外界基本上没有发表什么评论,因为我很少提到外面发生什么事情,或者我的某些朋友发生什么事情,这个作者、那个圈子发生什么事情,基本这些事物在我的书里是不太出现的,我出现的只是我自己,我的思考、我的生活、我的观察、我看到的、我想到的,是有一个单纯封闭的状态。

女儿的母亲,母亲的女儿

止庵:你自己作为一个母亲,跟你的女儿的关系,而你作为一个女儿,跟母亲的关系,这在你过去的作品里面有所涉及,但不是很多,在这个书里面可以说占了很大的比例,而且这一部分也是书中情感色彩,以及笔墨最重的地方。

我想问问你,这两种身份,一个是作为女儿去写母亲,一个作为母亲写女儿,这种身份跟写作的关系是怎么把握的?你觉得是什么样的?

庆山:其实写母亲是有好几本书里都有写到过的,《眠空》里面有写过。孩子是这本书里面涉及的比较多一些,因为有一个章节一直都在写她的一些事情,写了一些我在养育上的一些想法。我一般都不太忌讳在书里面写这种很私人的话题,因为我在里面写到了我外婆的死亡,就是她的葬礼,去世,都是我的亲人,我自己的一些感受。

写作的时候,事实上我一般不设定我的书有太明显的读者,我感觉不到好像说这个情节写出来有非常多的人阅读。事实上在我写作的时候,我就觉得我是一个人,我要把我一个人体会到的,或者要记录下来的一些细节记录下来,我是再跟一个很虚无的状态是共存的。但是潜在的读者他们是在书出版以后才出现的,在我写作的时候他们是不存在的。

像写母亲或者是写孩子,是因为这两个人肯定是我生命中非常重要的两个关系,因为这个是一种业力的关系,比如你选择你的朋友,选择你的爱人,你可以选择的,我今天要他,明天不要他了,或者今年跟他在一起,明年我就不跟他在一起了,但是你的母亲、孩子是不行的,因为是跟你的血缘相联系的。不管你们彼此之间出现什么样的问题,这两种关系是你永远要承担的,不能逃避,你要面对,你一定要试图把这两个关系处理得好一些。因为这两个关系是你生命的业力所带来的,不是一个选择。

所以我在书里面会写这些事情,我也会思考,思考比如说我如何跟我的女儿能够更好的交流。我现在想,跟我女儿相处的时候要淡化母亲身份的色彩,而是要让她觉得我是她的一个很好的朋友,她心里有什么话愿意跟我说,我们有一些状态可以互相分享,她会觉得我是一个有意思的人。或者在我跟他相处的时候她会觉得温暖和安心,而不是暴躁,或者觉得特别的无所事事,觉得很无聊。如果让她感觉我跟她在一起她体会的是愉悦的、非常平静的情绪,我做得也许还可以,这是我的一个目标。

随着年龄的增大,你的生活状态发生变化,你会有孩子,孩子会长大,人的思考的事情会慢慢增加,这是《月童度河》新的一部分。的确是刚刚有的,关于跟孩子的相处。

事物之美,情爱之美

止庵:从你最早的作品到现在有一个一以贯之的东西,就是关于美的这个问题。我觉得在中国大概在这个年龄或者比你年龄再小一个年龄的作家里面,这个年龄段的作家里,你应该是最关注美这个问题的。对于美这个东西,美与不美,或者这个之间的差别,你的敏感度,以及你对于不美的东西的排斥,以及对美的东西这种吸纳或者是敏感,这个我想应该是在你的同代作家和下一代的作家里很少有这样一个人。

我不知道在座各位有没有这样的感觉。我想问一下,这个审美在你来讲,大概是训练和顿悟之间的东西,对于你来讲,这个审美在写作、在生活中到底是不是像我说的这么重要?

庆山:美不是一种训练,因为有很多东西可能是训练不能得到的。美事实上是一个个人体验,而且我们每一个人对美的感受不一样,你觉得美的事物,有些人觉得这不是美,这可能在他看来他会加以各种粗暴贬低的用语,比如矫情、小资这种词,会加以各种的贬义。我们每个人对美的判断,或者对它的概念并不一样。但是美只能是一个个人体验,这只能是你存在是怎么样,你发散出来的是怎么样的。

早年我可能会比较警惕,或者我对这个世界并不相信,有很多的面,因为我不懂,我还没有理解,因为我早年我的能力没有抵达,所以我会是一个非常警惕的人,这个在我的小说里大家都会感受到。是有非常封闭、警惕的状态。

我慢慢开始成长了,因为你要经历30岁、40岁,不是20几岁的女孩子,你事实上是拥有了一个看待事物的一些方法,你的想法,你对一些事物的观察,就会发生变化。现在对我来说,我觉得生活中比较重要的就是我们应该如何存在着,有什么样的问题对我们是真正是重要的,人是分不同的阶段的。不同人的状态,不同人的体验会决定我们对美的感受。

止庵:《月童度河》里面有三篇小说,它跟你在散文的部分是有很大的差异,在这些部分里面描写情爱的部分很多,在散文里面比较少。这确确实实对这个书来讲是一个重要的一个组成部分。假如没有这三篇小说,书可能就偏了,有了就构成一种平衡。你怎么看待这种情爱里的东西。

庆山:在小说当中,男女情爱一直是比较重要的一部分,包括我的新长篇也是一样的,我一样会写到好几组人,有几组,有好几组不同的人,他们不同的历程。因为我觉得情爱肯定是我们不能忽略的一部分,当然也要看我们所在的一个年龄,或者一个状态去看待情爱这个问题。

就我目前而言,我自己的观点基本在《月童度河》里面有两篇好像是集中写了关于对情爱的观点。有一篇是《珍贵》。

我的观点在《月童度河》里面非常清楚,就是我目前对情爱的感受,可能是在20几岁到30几岁我的观点是有变化的,用比较简单概括的一句话来说,我觉得男女之间这种情感的关系,我们应该当成一种非常正确的工具,因为如果是成为一个非常正确的工具,事实上对我们个体来讲会有很大的提升。但如果只是当成一个无聊或者是寂寞、空虚,我需要有人陪,或者我需要有人满足我,仅仅是当成这样一种关系,事实上自己的损失也是很大的。

我觉得人与人之间互相的试炼是非常重要的方式,尤其是在非常亲密的关系里,可以成为很珍贵的工具的,如果利用了这个工具,把它当成一个对镜,你在里面思考很多,感受了很多,体悟很多,你最后会得到一些感受,这些感受可能会跟自己很大的自由,会给你自己的心带来很大的自由。因为你给了自己的心很大的自由,你就可以给别人的心也很大的自由。

在一段关系里,最可怕的关系就是互相的黏缠,你占有我,我占有你,一百年不许变。

这个是很可怕的状态,他会让我们彼此失去自由,变得失去平衡。在《月童度河》里面我非常清楚的讲了对情爱的想法,我觉得真正好的关系是让我们彼此都得到自由。

止庵:你现在也剪了长发,有没有皈依的想法?

庆山:我剪掉长头发跟宗教没有太大的关系,因为我觉得到了一个状态,我很想体验一下人负担很少的状态。因为以前的头发太长了,我觉得是个负担,可以把它剪掉,体会一下这样一种状态。

我们接触任何法门,哪怕是基督教,或者说佛教、伊斯兰教,任何一个宗教的形式,最重要的是要看它给你的心带来什么,重要的是这个。是不是信徒,是不是形式,这个一点都不重要,但是现在有很多人他们会为这些形式有很多烦恼,我觉得没必要,直接的核心就是我们在学习,在调整自己的心。

写作与读者

止庵:您的书读者年龄跨度是比较大,从10几岁到三、四十岁,女性偏多,您的书比较感性,我以前上中学的时候看了您很多的书。您的书很感性,所以您自己也说了以前会写一些消极、阴暗的东西,您会不会担心这些消极的东西给年龄偏小的读者带来什么不好的影响,这也不是您能控制的,您怎么看待这个问题?

庆山:读者和作者是一样的,当他慢慢长大,自己看待事物的方式和角度也会发生变化,不会一直是他15岁、16岁,或者20岁、25岁的角度,很多读者选择一本书他们是有不同的状态的,有些读者是觉得好奇或者跟风,有很多人读,我也读,但是读完之后没有太多的感受。有一些人觉得这个书里面有我想要的东西,我读完以后会跟我互相增进,这样的读者也是有的。

我很少考虑写出来的东西对别人造成什么样的影响,这是我控制不了的状态,每个读者的心理形成的成熟度也不一样。

比如看同一本书,看《月童度河》可能有不同的感受,有些人觉得这个太无聊了,跟我的生活好无关系,有些人觉得跟我的生活很有关系。所以我基本上不太考虑这些。

年轻时候比如说年轻时候我觉得我写的小说有一些比较极端的,有涉及到一些死亡啊,或者说很颓废的情爱关系,这个事实上有很多文学作品也有在写,但是我会写得更为直接。因为这也是人的生命组成的一部分,并不是我们回避它,不谈论它就好了。

关于情爱关系带来的苦痛都会遭受,只要开始谈恋爱,就会遭受到各种痛苦,在自己的心没有真正的打开,或者有某种智慧之前,肯定会受到这种苦痛的。所以有一本书展示了这种痛苦也未尝不可。如果说一定要讲这个书太颓废了影响到我了,那有可能你是在模仿,或者你并不理解,你在随意模仿。人的生命或者生活是不能模仿的,不能复制的。每个人的状态不一样,每个人的心性不一样,所以不能模仿。

(编辑:郑娜)