很久以前读过茅盾的散文《天窗》,当时没觉得理解上有问题,但此次打开统编义务教育教科书语文四年级下册,看了该文所在第一单元的全部诗文,却有了一些疑问。

茅盾的散文《天窗》

该单元共编有4课,第1课是古诗词三首,分别是范成大的《四时田园杂兴(第二十五)》、杨万里的《宿新市徐公店》两首绝句以及辛弃疾的词《清平乐·村居》,余下的3篇都是散文,即第2课陈醉云的《乡下人家》,第3课茅盾的《天窗》,第4课刘湛秋的《三月桃花水》。

对于该单元,教材导语首先在内容上进行了高度概括,所谓:“纯朴的乡村,一道独特的风景,一幅和谐的画卷。”又进一步给出两句学习提示,一句指向阅读教学:“抓住关键句,初步体会课文表达的思想感情。”另一句指向写作教学:“写喜爱的某个地方,表达自己的感受。”

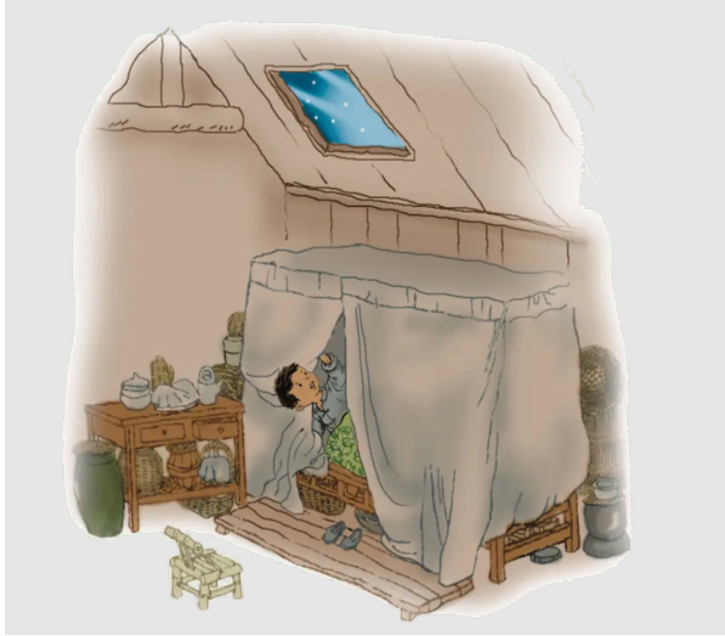

由此带来的第一个疑问是,茅盾的《天窗》可以归入“纯朴的乡村”吗?虽然文章劈头一句“乡下的房子只有前面一排木板窗”,把读者带入了乡村环境,但随后写到的“风景”和“画卷”,似乎都不是乡村所独有,那么,把这文章归到“纯朴的乡村”,有多大的合理性?对照其它的选篇,三首古诗词写农村的田野风光,有农作物、有农人的劳作、有农村孩子去田野游戏自不必说,就是《乡下人家》和《三月桃花水》两篇,前一篇着重写农居周边种植的蔬菜花草和成群鸡鸭,还有农人在院子里吃晚饭等;后一篇则写村边溪流带来的自然和农耕的声响,还有水面倒映出的自然景观。因为这两篇定位在户外,那么《天窗》把描写的视角基本定位在室内,是不是就显示了特色呢?也许是,也许又不是。

如果写的是乡村人家的室内景观,比如带烟囱的大灶,堆农具或者茅草的杂物间等,那就有乡村味。再如果从窗口向外平视,把看到的窗外周边静物或者路过的农人、小动物等一一写下,也可以说是写农村。但《天窗》却是朝向天空的,这样,能写下的只有天空的景象,如雨天的风雷电闪,黑夜里的星云和飘过的阴影等。这样的景象,透过城里的天窗(比如上海石库门住所的老虎窗)也能看到,很难说这是乡村特色。也许,可以解释的是,文章里写到的小孩子想象,从黑影中想到了蝙蝠、夜莺和猫头鹰,这是乡村更有可能出现的,这是乡村孩子想象的现实基础。而房前没有玻璃的木板窗,同样是乡村特色,这是让小孩子被迫进入地洞一样的屋内从而展开想象的前提。于是,把这篇课文归入乡村单元,因为乡野风光的隐含性,使得该文章与同单元的其它文章比,显出了与众不同的特色。而文章从白日之雨写到晚上,有一过渡句“当你被逼着上床去‘休息’的时候,也许你还忘不了月光下的草地河滩”,可能是唯一写到的乡村景色。这里,简单一句,把乡村、把晴天、把孩子被逼着休息却无法息下来的心,都一并交代了。尽管这一句作为过渡很重要,但一般不会被视为理解上的“关键句”。

由此带来下一个疑问是,单元要求“抓住关键语句,初步体会课文表达的思想感情”,如何理解这所谓的“关键语句”?它是否可以是词语,也可以是句子?比如题目中名词性的“天窗”以及透明的“玻璃”、“地洞似的屋里”在文中多次出现,这算不算关键词语?还有动词性的“看见”“想象”,这些词语是否也算?教材的练习设计以及“教师教学用书”都把文章中两次说到的——“这时候”,天窗是孩子们“唯一的慰藉”,视为关键句。那么,怎么“抓住”这样的句子,来体会课文表达的思想感情?课文后面有相关的一处练习设计和虚拟的一位学生交流,拿来对照,可以提示我们对关键句的所谓“抓住”。

课后练习设计是:

在什么情况下,小小的天窗成了孩子们“唯一的慰藉”?找出相关语句和同学交流,再有感情地读一读。

而在教材“语文园地”栏目的“交流平台”,虚拟了这样的学生读后感:

学习《天窗》时,我从“小小的天窗是你唯一的慰藉”这句话中,体会到天窗给孩子们带来的快乐。

两相对照,发现前面课后练习的设计指向才真是对关键句的理解,因为追问的是“成了”慰藉,而不是慰藉本身。如果追问慰藉本身,不过是对一个词语的理解,这样的理解,只是对心理状态的理性概括。而虚拟的学生回答,恰恰是对这句话本身的理解,所以本质上没有在抓关键句,也谈不上“体会”,只是对一种抽象意义的词语理解。但即使是抽象意义的理解,把慰藉的理解简单等同于“快乐”,也是不精准的,否则作者直接说“快乐”,效果会不会更好?

顺着教材中虚拟的学生交流,我们需要追问的是,为何作者不直接说快乐?说快乐跟说慰藉效果有何不同?如果直接说快乐,又意味着什么?这样,我们发现,也许值得让读者体会的,恰恰不是慰藉本身,而是课文说的“这时候”,这正相似于课后练习设计的“在什么情况下”的追问。也就是说,所谓“抓关键句”,是借助“慰藉”这样的抽象概括,把读者带回到“这时候”的特定场景。“这时候”,首先当然可以理解是小孩子仰望天窗的想象过程,但仅仅说这一点又不够。简单地说,先有小孩子不被允许出门的失落,转而透过天窗而沉浸于想象过程的快乐,才可以用“慰藉”来概括。特别要强调的是,不是因为曾经想象,小孩才快乐,而是正在想象的过程中,在这同时,就伴随着快乐。就像古人说的,不是你闻到了香味,判断这个香味是让人舒服的,你才喜欢上香味,而是在闻的过程中,你就喜欢上了。换言之,文章中短语“这时候”,是有多重指向性,既有不得出门的无奈和失落,也有沉浸于室内天窗下仰头想象的快乐,更是站在一个已经成人的今天立场来回望孩子心灵而与之同情的慰藉乃至对其活跃想象力的赞叹。这种隐含的成人立场,才在通篇口语化的文章中,用了“慰藉”这么书面化的一个词语来总结。一如结尾段,用了成人的、更具哲理化的词句,比如“从‘无’中看出‘有’,从‘虚’中看出‘实’” 来总结。

当文章中写到的人物主体是小孩,又不可避免有隐含的成人立场时,带出了我的第三个疑问,即,放在文章明面上的成人,跟小孩有怎样的关系?

细细读下来,不由得让人惊讶发现,这是让“天窗”成了孩子慰藉的两个基本条件。雨天和黑暗,把孩子关闭在地洞的屋子里,是成人;为屋顶开出天窗,让孩子透过小小的玻璃,放飞自己的想象,也是成人。套用一句话来说,老天爷关上了门,却又打开了窗。于是从开始似乎把成人视为孩子的对立面让他们扫兴,到结尾对成人的感谢,就不仅仅是因为拘管了现实中的孩子,才让孩子不得不把自己的兴趣转移,让想象尽情发挥出来,而是也确实以物质的构建——天窗的“发明”,让孩子的想象有了展开的基本依托,大人与孩子的貌似对立在文章最后就和解了。这种和解,不妨理解为,写作者的成人共情孩子立场时,又折返回来,对成人也有一份共情式的理解,让孩子对成人不只是埋怨,也有一份感谢。

顺便一提的是,从现实到想象的转化,一个细节描写可谓活灵活现。如“夏天阵雨来了时,孩子们顶喜欢在雨里跑跳”,而被大人关闭在屋内后,“从那小小的玻璃,你会看见雨脚在那里卜落卜落跳”,孩子能跑且跳,雨却不能跑只能跳,但重复用一个“跳”字,而且再一次写到“跳”时那么生动,似乎孩子已经移情于雨,隔着玻璃既在欣赏雨点的击打和声响,也让自己在忘情地跳,类似的生动描写,包括两次描写的仰头想象的语句变化,那种由语言的内容也是形式带来的力量和联翩而来的画面感,都是值得我们细细品味的。从这一点来说,《乡下人家》《三月桃花水》和《天窗》在遣词造句方面,都用了一些比喻拟人等修辞,《三月桃花水》几乎达到了通篇都用修辞的地步。但在超越常规的句式变化方面,《天窗》是最具特色的,这样的特色,可能是跟小孩子的超现实的想象世界相吻合的。反复诵读这样的词句,是能够把这种感觉、这种心灵世界触摸到的。

走笔至此,突然觉得我开始提出的第一个疑问或许有点教条,为什么非得把乡村和乡野景观画等号呢?也许是教材导语中的“风景”“画卷”让我产生了误解,以为一定是指客观的乡村风景。但也许《天窗》本来的定位,就是要刻画一个乡村孩子的形象,现实的无奈和想象的活跃,都是在主观化的“风景”和“画卷”中,生动呈现了乡村孩子的一个心理世界。不妨说,“天”,是自然,而“天窗”,就是开向孩子自然心灵的一扇窗。

(编辑:李思)