旷世逸才:现代作家白采的文学传奇

白采是谁?在20世纪群星灿烂的现代文学大家中,这个充满诗意的名字却显得有些落寞,所知者甚少。

说起来有点惭愧,我是在译介斯洛伐克汉学家高利克(Marian Galik)的一篇文章《尼采在中国》时,才关注到白采——一位尼采式的奇才狂人。作者写到:“与尼采有关的中国作家,除了郭沫若和郁达夫外,至少还有一个人引人注目:白采或者白吐凤(原名童汉章,1894-1926)。他写过几篇短篇小说,主题都与尼采有关……其长诗《羸疾者的爱》明显受到《查拉图斯特拉如是说》影响。”我找来《羸疾者的爱》一阅,才发现他居然是我的地道江西老表。

白采于1894年2月22日出生在江西高安的荷岭镇茜塘深港童家村,1926年7月27日因病卒于从香港开往上海的“太平”号轮船上。这位生前隐姓埋名、死后黯然寂寞的文学才子骤然病逝,年仅33岁。

图片图1:白采的旧照

01

怪诞绝俗:诗人漂泊在天涯

近几年,每次回乡探亲,我就会想起白采这个神秘的名字,试图寻觅一些有关他的蛛丝马迹。去年春节,母亲家宅的路边有一个旧书摊,摊主胡师傅知道我对白采颇有兴趣,递给我一本内部发行的《高安文史资料》(1988),里面刊载了俞平伯、叶圣陶、夏丏尊、刘薰宇、章克标、丰子恺、周为群、方光焘等发表于《一般》杂志的白采纪念文章,我欣喜地购下这本旧书。胡师傅又提及,白采的研究者刘洪元在高安史志办工作过。于是,通过在当地教体局工作的老同学张正国,我们与刘洪元先生联系上了,找空拜见,向他探询有关白采的一些掌故,令人惊喜。刘先生最早在《中国现代文学研究》发表了《白采其人其作评介》(1986年)一文,详细介绍这位薄命诗人的悲剧一生:“白采,学名童国华,字汉章,谱名童昭海。1922年离家到上海,因不屑使人知其行踪,更姓改名为白采。”“1923年,白采的创作的长诗《羸疾者的爱》,使他获得了‘现代国内少见的诗人’的称誉。但是,这位文才卓著的诗人、小说家却几乎被后人们遗忘了。”

图2:刘洪元著《白采其人其作评介》(1986)

白采喜爱云游四处,他的上海同事刘薰宇称之为“一个不容易猜测的人”。方光焘言及:“据说他性情孤僻,不乐与人交接”。与白采有过匆匆一面之交、却友情深切的朱自清在《白采》一文说:“白采是一个不可捉摸的人。他的历史,他的性格,虽从遗物中知其梗概,但在他生前,是绝少人知道的;他也绝口不向人说,你问他只支吾而已。他赋性既这样遗世绝俗,自然是落落寡合了;但我们却能够看出他是一个好朋友,他是一个有真心的人。”女作家苏雪林赞赏白采是一位“神秘的天才诗人”:“五四以后,有一位诗人将自己的身世弄得非常诡秘,行踪更是扑朔迷离,若隐若现,就是白采。……至于容貌则五官秀整,风神俊朗,不愧为一个美男子,不过他口角虽含微笑,眼光则颇忧郁。”

图3:白采寄给朱自清的背影照(1926)

白采如波德莱尔的怪诞行为,得到了同事赵景深的印证:“我们倘走进他的Study去看一看,一定可以引起我们一些惊诧。他的书桌上放了一口小红木棺材,这是一个盛物的盒子做成棺材的形状,大约只有七寸长,四寸宽,四寸高;盒子里盛的是人形的参,权当做死人。还有一块断碑,是他从当涂太白墓上取下来的。最引起人骇异的,是一个死人的骷髅头,端端正正的放在桌上的正中处。” 周乐山在《哭白采》中记录了一个身体羸弱、举止怪癖的白采:“今春我和他握别的时候,他还是和平常一样的理着他披着肩际的长发,最后才凄然的说道:‘我吐血的病又发了!希望能在这半年里养好来,多写些文章。’这是他最后的一句话了,当时找不出一句适当的话去安慰他。”白采去世后,朋友们整理其留下的日记、文稿、书信、旧体诗词和四包女人的头发,可惜大部分遗物后来散落无踪。

1922年白采写下《远别》一诗:“自摩双鬓负年华,做客从今不忆家,珍重海天相望意,诗人漂泊是天涯。”白采决意离乡的原因有多重。一是作为富商的童世鹤希望五个儿子中最小的白采能“学而优则仕”,光宗耀祖,但这位喜文弄墨的诗人却不屑仕途,令族人失望。在七旬父亲过世之后,白采更是了无牵挂。二是少年白采目睹了几个兄长之间因财产而引发的尔虞我诈,其四哥私自到南昌进货拍卖,被几位兄长合谋害死;三哥与侄子发生矛盾,甚至打起官司,他离家出走,不知所踪。三是婚姻的不幸。1913年白采在父母的安排下成婚,妻子王百蕴还只是一个15岁多的旧式乡村女孩。这段缺乏感情基础的婚姻维持了近十年,最初不能说两人之间没有一点儿感情。在高安女子学校任教期间,白采还让妻子在同校学文识字,有过一段平静而温馨的生活。如《女校课毕携妇还家》(1920):

相约云鬓上学回,门前喜对图书开。

晚晴天色桃花纸,春尽湖光竹叶杯。

生世不谐君亦苦,得天独厚我无才。

正宜一醉偿清景,更有红妆问字来。

这首诗一方面叙说夫妻相伴读书、红妆问字的生活场景,另一方面也表明女方意识到两人之间的性格与文化差距颇大。1923年6月,白采与王百蕴协商离异,他依然牵挂着“蕴妹”的状况,在致内表弟胡畏三的信札中写到:“独所耿耿于心者,吾蕴妹而已。蕴生即为人所弃,不幸以无学识无爱情而归我,今其浅简直知识,皆吾与之者!其爱情,皆吾勉强造成之也!至今方知本无爱情之必不可以结婚耳!”“蕴姊性乖戾,人多恶忌之,谣言定多;我都不信之,并极望彼真能有绝端自由之行为也。因彼性情不善与人相处,诚累我不少,但我只觉对彼负歉耳!”由此可见,白采的内心极其纠结,渴望爱情的他终究不愿为缺乏感情的婚姻所累,但他又同情被抛弃的弱女子。

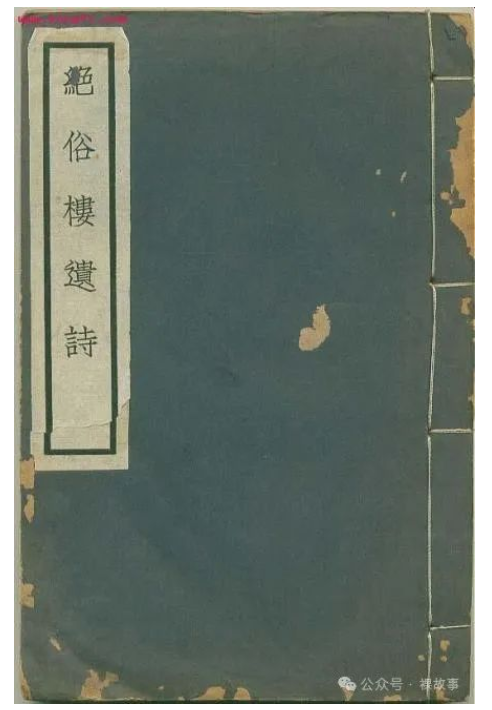

图4:白采《绝俗楼遗诗》(1935)

可见,介于疯子与狂才之间的艺术家,往往桀骜不驯,卓尔不群,显示出与庸众的疏离感,他们唯有在孤独、写作与流亡中,才能获得精神的绝对自由与生命的极端体验。

02

四海寄寓:矜奇偏爱画诗书

白采是如何成为一位引人瞩目的文学才子?这主要源自成长环境、家庭教育与个人天赋,其家境优渥,父亲在城里开办有商家店铺“童天兴”,并“斥资购书盈屋,恣其攻读。”古代高安(又称筠州)是瑞州府所在地,文脉深厚,离“物华天宝、人杰地灵”的南昌仅60公里。苏辙在此做盐官近8年,苏轼曾探望弟弟,至今锦江河畔留下了“苏来渡”的古迹。

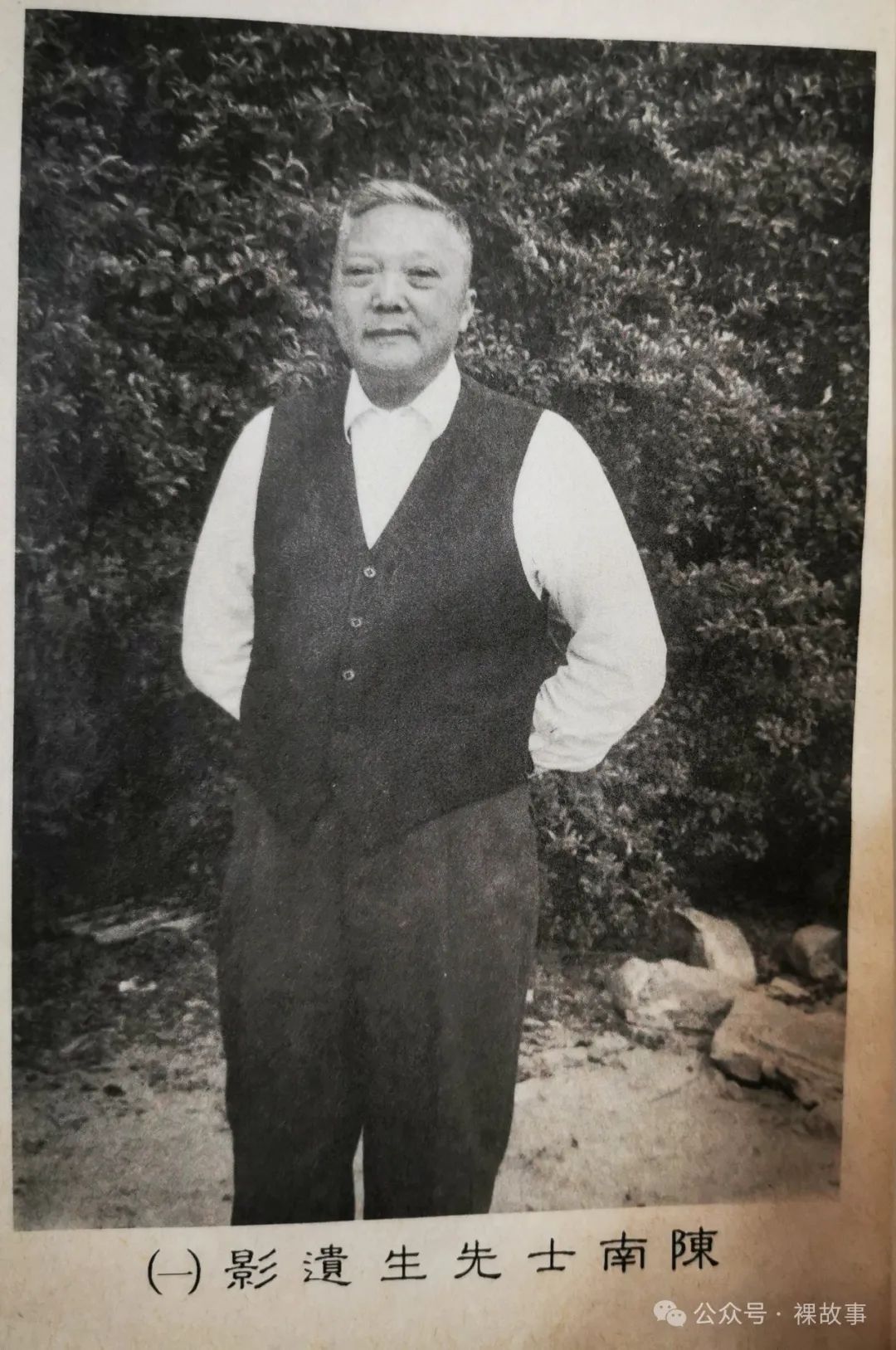

白采出生在动荡的甲午年(1894),最初是在私塾启蒙,拜师求学,少年即能诗善画,自道:“翻思弱冠十七时,跌宕乡闾推第一。平生自爱足天真,龙性还疑不可驯。”此后,伴随着延续了千年的科举制度在1905年正式结束,各种新式学校也蓬勃兴起。1907年高安的一位教育贤达彭伯良自任校长,建起了新式学堂——筠南小学(后迁到城北,改为筠北小学,又改为瑞州中学堂,为高安中学的前身)。白采赶上了新式教育的第一波浪潮,于1907-1911年就读于筠北小学高级甲班,与吴有训(著名物理学家,担任中国科学院副院长)、彭醇士(著名诗人与书画家)、陈南士(陈颖昆,诗人与教育家)等为同学挚友。

“读千卷书,行万里路”。在1915-1918年间,白采三次出门远游,到过南昌、九江、武汉等地,遍访名胜古迹,留下了不少情感真挚的诗词。如《自瑞昌归火车中望德安城外》(1915):“春荫百里望迢迢,雾谷云軿客意消。泥沙德安城外路,桃花红到女人桥。”一年后的春天,白采再次乘舟于鄱阳湖上,写下《鄱阳舟中》(1916):“缥缈水云间,长湖去复还。春风吹两岸,青透大孤山。”

白采对故乡高安的情感十分复杂,无论是村落方言、邻里家族、儿时师友,还是江河湖泊、名胜古迹和先贤名士,都在其文字中留下了刻骨铭心的印迹,或感伤,或孤寂,或惊喜。如《碧落堂》(1920)抒发的是少年壮志难酬之慨叹:

绝胜斯堂屹不移,诚斋信国有遗规。

两城密迩凭谁暇,四海归来识此奇。

翠樾尚嫌遮望眼,清池只解照愁眉。

登临每涉烟霞想,愧汝纷纷世上儿。

白采自言“身世独狂绝,岁月任悠然”,对他而言,故乡只是出发点,而非生命的终点。旧历1922年正月十七是28岁生日,诗人写词《双双燕》自寿:

怕回头省,记十六年前,刚才十二。

垂发游戏,早许后堂趋伺,自笑如今何似?

更无复,当时才思。

怜倜傥清狂,但愿年年如此。

三十,旋看容易,是有志男儿,竟成何事?

今朝生日,羞对桑弧篷矢;

任是瑶琴玉醴,犹独自销愁,无计满堂。

何物堪夸,珍重书来一纸。

“羞对桑弧篷矢(远大理想)”的白采决计外出求学。1922年2月白采来到了十里洋场的繁华之都上海,就读于上海美术专科学校(乌始光、刘海粟于1912年创办,系南京艺术学院前身)西洋油画科,从传统文人画转向了西方油画;他脱下旧式长衫,换上了西服领带,脱胎换骨,自言“欧西华夏并推崇”。白采以世界哲学和文学大师为榜样,曾画莎翁像:“余以为必求诗王,庶几英之莎士丕尔(即莎士比亚)乎!”

与许多沐浴五四新文学思潮的时代青年一样,白采处于一个不断适应与蜕变的转型时代,中西杂糅,新旧混合。其早期创作秉承延续千年的古典文人传统,聚焦古诗词的写作与研习。自白话运动风起云涌之后,他尝试使用半文半白的语言写作,如写于1920年的短篇小说《绝望》。1921年在《东方杂志》发表第一篇白话小说《乞食》之后,在短短4-5年内,白采在《创造周报》《小说月报》《文学周报》《妇女杂志》等刊物发表了《被摒弃者》《堕塔的温雅》《我爱的那个人》等反映底层边缘人、受屈女性或飘零者的15个短篇小说和2首长篇新诗,显示出卓越的文学天赋。《白采的小说第一集》于1924年中华书局出版,《被摒弃者》收入《中国新文学大系·小说三集》(1935),主编郑伯奇称其“精于心理描写,更好描写变态心理,而性的变态心理,他更大胆地做深刻的描写。”

图5:《白采的小说第一集》(1924)

自上海美专毕业后,1924年白采到“东方艺术专门学校”做了教员,兼任编辑。1925年8月-12月,他转到上海江湾“立达学园”,在这所远离市中心的郊区中学,执教了一个学期的国文。立达学园(现为松江三中)是一所刚刚创立不久私立中学,汇集了匡互生、丰子恺、朱光潜、叶圣陶、夏丏尊、刘熏宇等一批思想开明的老师。白采在教学期间,与他们结下了深厚的友谊。白采过世后,立达学园的同仁在创刊不久的校刊《一般》发表了纪念白采的9篇文章,并多次连载白采的诗话遗作,1927年上海开明书店结集出版《绝俗楼我辈语》,其封面使用的是白采的自题画与诗句:“仰看一半空虚的我”。白采勇敢地面对一个“空虚的我”,发出清晰而坚定的“超人”哲思,这多么像他心爱的尼采!

图6:白采《绝俗楼我辈语》(1927)

曾有一家菲律宾报馆邀请白采担任该报主笔,经理系国民党人,要求每日为当政者写数十语,但“游行自在”“扫空依傍”的白采毅然拒绝了这份高薪工作,于1926年2月转赴厦门集美学校农林部担任国文教师,并以“白吐凤”为笔名,发表了《发上海江湾至厦门集美日记》(载《集美周刊》1926年4月5日),时长为1926年2月15日至3月9日。始有记载:“十八日,元宵初六。醉别于丰子恺家。雨中登舰,夜出吴淞。明旦挟诗稿,据舵尾顺海风扬之。历铜沙至舟山数百里间,飘落乱涛中,如卷雪铺云快事也!”南方快意的日子来得快也去得快,在任教一个学期后,白采于暑假赴两广旅行,七月底乘船将抵达上海吴淞口时,却病逝于船上。

似乎,白采对于个人宿命有所预感。在1924年写给胡畏三的信中,他提及:“然吾为将来渐疎计;又吾本狂人;文日益佳;行日益僻;将来结局茫茫;必使吾弟闻而咋舌大痛。”因此,白采故意疏离家人甚至密友,多次改名换姓,隐没行踪,就是要给他们打一个预防针。即便面对流离失所、坎坷孤寂的生活,白采并非悲观绝望,他挚爱旅行,徜徉在风景与古迹之中,他满怀爱心地劝解患病休养中的胡畏三弟弟:“处在今日无聊之世界;只能以生命为第一;知识名誉;及其次耳。”“吾辈生人间,少年志业;渐付流水;既无由乘时大有为,懊恼郁抑,自不能免,但又不能立刻离此浊世。换言之;即尚存视息;则亦安之而已。”冥冥之中,犯病的白采在归沪的轮船上孤独而终,没有一个亲友在身边,联想到其“白吐凤”的笔名,更是一语成谶。

1922年1月初,白采一气呵成,初草了长达700行、约6千字的白话长诗《羸疾者的爱》寄给朋友一睹,这引起了朱自清和俞平伯的惊叹,但其约稿未成。因为白采是一个自我苛刻、不爱张扬的羞涩内敛之人,他在《羸疾者的爱》后记写到:“我作诗脱稿后,常爱缄秘,或揉皱撕碎。有时也极想出而就正;……此诗谬承俞平伯君许为近来诗坛中Masterpieces (杰作)之一,至相征六次未已;又郭沫若君也谬有杰出之誉,极欲之发表。”最后,白采拒绝了俞平伯为《我们》创刊号的约稿,自个出版了单行本《白采的诗——羸疾者的爱》(1925),此诗在文坛一鸣惊人,被朱自清誉为“这一路诗的押阵大将”,后全文收入《中国新文学大系·诗歌》(1935)。

图7:《白采的诗——羸疾者的爱》(1925)

显然,如果没有俞平伯、朱自清等友人的激赏与敦促,恐怕我们很难读到这首震惊现代文坛的奇诗。诗中的主人公带有白采的影子,他反抗各种枷锁,寄情于山水之间,与智慧的老翁和纯情的少女相遇,发生了一段难舍难分的亲密关系。当爱情之箭射向他时,这位身体羸弱、精神超拔的“哲学狂人”却委婉地拒绝心爱者:“我正为了尊重爱/所以不敢求爱/我正是为了爱伊/所以不敢伊的爱”;他以一套优生强族的理论作为辩护,劝说心爱的少女:“你须向武士去找寻健全的人格/你须向壮硕像婴儿一般的去认识纯真的美……/我不如武士和婴儿/我只是狂人哲学者的弟子”。

作为尼采哲学的追随者和优生学的接受者,白采在精神与意志上的狂飙突进,与鲁迅、郭沫若、郁达夫、茅盾等五四作家一致,显示了中西杂糅、突兀多变的“白采风格”与“白采哲学”。尤其是,其从古体诗一跃到白话诗的跳跃式书写,以及口语化、本土化的新语体为蜕变期的现代文学留下了极具个性的轨迹。

03

飞鸿留痕:高山远海望悠悠

在20世纪初中西文化激荡交汇、跌宕起伏的“创造”时代,许多书写者往往是东西兼并、土洋结合,开启了中国文学的现代性之疆域。在《绝俗楼我辈语》中,白采有诗云:“欲得诗神与诗圣,莎翁杜老是吾师。”可见,他既坚守李白、杜甫、苏轼等源远流长的文学传统,又善于吸收西方文学之菁华,留下诸多具有现代意识、理想情怀的诗句:“亚美文明已一周,高山远海望悠悠。少年多是乘时者,抵掌容吾一席不?”他观欧洲地图而赋诗:“乾坤何处是吾乡,纸上从人说混茫。海水天风夜澎湃,飞航昨梦大西洋。”对于中国之外的世界,白采充满好奇心,在梦中乘飞机飞掠大西洋。

图8:白采《绝俗楼我辈语》出版介绍

白采的几部作品,为何皆以“绝俗楼”命名?这也引起了我的好奇。据说李白曾于四川万县西山读书,石壁刻有“绝尘龛”三字;又传李白曾经“流寓奉节县北白云寺”,被称为“白社”或“绝俗楼”。白采欲仿效之,以“绝俗楼”为座右铭,“自称瞿塘人”,其文亦有言:“天下之山川,莫如吾蜀”。在游历安徽省当涂县的李白墓后,白采写下了三十首《古意——作于李白墓下》,发出生前不见、死后相遇的慨叹:“世无钟子期,伯牙甘隐沦……要当百年后,相赏会有真。”我猜想,他移居上海后改名为“白采”,也许是把他热爱的两位中外狂才李白与尼采,合为笔名?此中奥意,大概只有他自己知晓罢。

图9:白采《绝俗楼遗著》(1982)

虽然白采在成年后因为各种原因,逐渐远离了故乡,但乡音乡俗乡情入文,地方风土却深入骨髓。如:“路逢乡里人,久别畏相识”;“忆昔经过老圃家,红衣小袖惯依耶。乡村风俗重相识,娇女当门唤吃茶。”(17)在高安话中,诗中“耶”的发音是二声“yá”(类似“芽”)。江西人在习惯把“喝茶”说成“吃茶”,“吃”的发音是四声调的“xià”(类似“吓”)。当我用高安乡音吟诵这首诗时,才能感受到方言的押韵与南方文化特质。白采的写作中不乏对高安民俗的描写,如春节的写对联,元宵节的点灯舞狮,端午节的划船竞渡,中秋节的爬山赏月。

如彗星划过天际、惊鸿一现的白采很快被边缘化,淹没于时尘。张建智写到:“当翻阅他的诗集时,我不禁感喟。昔年的才子诗人,尽管今日《新诗辞典》里已没有了他的名字,但喜欢他诗歌的人(包括他的小说、随笔、旧诗),总会想起他来的。也许,那些能入各类典籍的名声显赫者,倒无人想起来,甚或不屑一顾。”台湾学者张堂錡教授为之鸣不平:“到目前为止,文学史书籍对白采不是只字不提,就是几语带过,而且多半只提及新诗的成就,小说、随笔等则完全不论,殊为可惜。他的人与作品,知之者不多,通过网络搜寻,也不见一篇研究专论,正如他流星般消逝的生命。……‘羸疾者’成为‘被遗忘者’,不论从文学的艺术或史料角度来看,这都是有欠公允的遗憾。”

图10:高安青花瓷博物馆的白采简介

诸位学人所言如是。在寻找、搜罗白采的文学档案时,我发现罕有人提起其文学贡献,纪念文章主要聚焦于民国时期20-30年代,多为白采的同事、友人或知音。昔时,康有为对白采的古体诗颇有赏识,把他与阮籍、李白相提并论:“如见嗣宗之渊放,又如太白之奇旷。”苏雪林甚至感叹:“他若不早死,我想他不仅能与徐志摩、朱湘并驾齐驱,甚或超而上之,也说不定。因为徐朱早年时代的作品,或乞助西洋或不脱旧诗词的羁束,哪能有白采这样壁立万仞,一空倚傍,天马行空,独来独往的大手笔与非凡的气魄呢?”到了20世纪80年代至今,仅有二十余篇的研究论文,主要涉及到《羸疾者的爱》和一些短篇小说、白采与白马湖文人群、立达文人群或创造社成员之间的交游等议题,有关白采的古体诗和诗话、白采与外国文学、白采文学的现代性与地方书写等依然是研究的空白。

图11:笔者在高安青花瓷博物馆的白采浮雕前

如今,我们能读到白采的一些遗著,得益于其知音陈南士,他于1918-1922年就读国立武昌高等师范学校(武汉大学前身,是我的武大校友前辈),学习英国文学与教育学,担任过南昌心远中学的校长,他一度是新诗诗人和雪莱诗歌的最早译者,《中国新文学大系·诗歌》(1935)收入陈南士的2首新诗《梦歌》《寂寞》。新文学开篇之集,竟有两个高安诗人入选,堪称现代文坛的一个奇迹。在白采病殁二年后,陈南士赶往上海江湾“携展君墓,欲迁葬故乡未果,但取遗稿以归”,他整理出版白采的旧体诗集《绝俗楼遗诗》(1935)。其序曰:“观其所作,固未能脱去古人畦畛,尤能自出新意。”

1980年后,高安的胡氏后人辗转托人,把白采在20年代写给内表弟的一部分信札通过美国转寄给寓居台湾的胡畏三之子胡文彬。不负父望,胡先生搜寻各种资料,自费编校出版《绝俗楼遗集》(1982)。此时,年过八旬的陈南士再次为此书作序,他称白采为“旷世逸才”。我在陈南士的一本遗著《待归草堂诗稿》(1989)中,居然找到他对亡友的怀念之作《夏夜忆旧》:“桐阴横榻看星移,坐久浑忘露湿肌。此乐渺然成隔世,清光上枕似当时。澹宕三人哀寂寥,追凉常踏月中桥,老彭今未知存没,白也诗魂不可招。”南士追忆自己与白采、彭佛生(芙生)等高安三少年夜卧庭前赏月之景,彼此之间的友谊见证了近代历史、家族、乡土与个人命运的风雨飘摇与藕断丝连。

图12:白采的少时同学与知音陈南士先生

在白采写给胡畏三的信中,诗人解释了他漂泊天涯的重要原因之一:“我愈抛弃之人,愈是挚爱之人——愈厌世界愈是爱世界。”可见白采绝非寡情薄意之人,他对于亲友、他者的关爱、愧疚或牵念,溢于言表。常言道:恨之切,爱之深。从某种意义上,艺术家的离弃与远游,只是为了以另一种爱的形式——诗意地回归。

特以此文纪念现代作家白采诞辰130周年。

图13:白采故里高安茜塘村的村口标识

作者简介

刘燕:江西高安人;武汉大学本科,四川大学硕士,北京师范大学文学博士;北京第二外国语学院文化与传播学院教授;曾在都柏林大学、布朗大学、密歇根大学做访问学者;主要从事世界文学与比较文学、海外汉学、跨文化研究等,近些年致力于挖掘故乡高安的人文与乡土文化。

(编辑:李思)