“当牧道里没有了游牧,没有了长途迁徙中的故事,没有了其中的艰苦,又哪来的游牧文化呢?”这是青年作家索南才让的忧思,也是牧民索南才让的忧思。社会的快速变迁,为游牧民族的生活方式带来了重大变化。世代沿传的传统畜牧业逐渐势弱,许多年轻人不再以此为业,甚至远走他乡。随之消散的不仅是一种歌谣,一种故事,一种与自然紧密关联的生活方式,也许更是数百上千年来刻在他们骨血中、外人难以企及和描摹的一部分。

身为蒙古族的索南才让生活在青海海北藏族自治州托勒草原,12岁就辍学开始了放牧生涯,没过几年又用零散时间去漂泊打工,挖过虫草,做过工人,当过保安、配菜生、铁路护路工,做过兽医,在许多个他乡见到了各式各样的人。仅仅数年的课堂教育,将他导向的是一个无穷无尽、比草原与荒漠更为广阔的文字世界。十四五岁时,在叔叔家里看到的一本没有封面、仅剩了前几十页的武侠书,为索南才让打开了世界的另一扇窗户。从武侠和通俗小说,到路遥的《人生》《平凡的世界》,从第一次读《阿Q正传》时的震撼,到第一次读《边城》时对爱情的憧憬……悄无声息地,他的生活中阅读时间的占比越来越大,而自己动手写作的愿望,也愈加强烈。

2006年,时任《金银滩文学》主编赵元文收到邮局寄来的一份稿件。在回忆文章中他写道,“信封像一个档案袋,里面厚厚的。”他读完后觉得颇有灵性,辗转联系到在德州放羊的年轻作者,并和他交流了修改意见。这篇后来刊发在《金银滩文学》上名为《沉溺》的小说,便来自于年轻的索南才让。从此,他开始了一边牧羊一边写作的人生。

牧民依托草原生存,随着季节和草场变化而迁徙,气候变幻莫测,从羊群的繁育,到人的生死大事,在草原面前都微茫而渺小,人们对自然有着一种近乎本能的敬畏。在浩大的草原里,故事就像野地里兀自生长的植物一样蓬勃而易逝,如果不写下来,很快便会随风而去。

“我想用手里这支笔,带大家去看看我放牧的草原,认识和我一起长大的兄弟姐妹。”第八届鲁迅文学奖颁奖典礼上,作为青海省首位鲁奖获得者,索南才让如是说。

其实关于草原,许多人的了解止步于古老的传说和传奇式的故事,但正如《民族文学》主编石一宁所说,索南才让笔下的草原生活不止有牧歌,更有人生百态、人性善恶。与纯真的牧歌相比,索南才让更愿意与当下现实短兵相接,真实呈现牧民的日常生活和情感世界。

他的作品直接投注于不断发展变化中的生活实景,以及被裹挟其中的人:《荒原上》中,加入灭鼠队的几个牧人在荒原上重新认识了自己;《德州商店》里,已经成家的罗布藏被众人关于他身世的非议所困扰;《接下来干什么》中,巡山队员金盖时常要面对他试图挣脱的过往人生……索南才让笔下,有属于草原的辽阔,也有属于草原的孤寂,无论是执意将人生钉在这里的人,还是努力寻找出路的人,都拥有自己寻常却也独特的生命历程,也逃不过命运的悲欢离合。

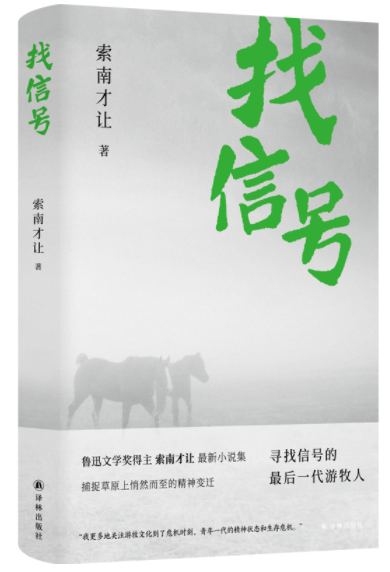

在与《收获》编辑吴越的一次对谈中,索南才让说:“我们这一代人也许就是最后一代游牧人”。新近由译林出版社推出的小说集《找信号》,既是对“我们这代人”的刻写,也是对“最后一代游牧人”的追寻,二者时而分离时而合一。在其中的篇章里,你会看到有些人忙于处理自己与“赚大钱”的贪念之间的关系;有些人则需要直面他人的死亡才能真正懂得长大的含义。索南才让专注于讲故事,也将自己的困惑埋藏其中,等待来自时间的答案。

记者:新作小说集《找信号》以《哲学教授》一篇开篇,我觉得里面的探问,某种程度上也是对写作这件事的发问:人真的愿意说出秘密吗?当秘密和故事被写作者留存在纸上时,形成的究竟是对秘密本身的告慰,还是对怀揣秘密者的理解或宽恕?草原上的故事如果不被讲述,几乎都面临着随风飘散的命运,在讲述中,这样的问题是否困扰过你?

索南才让:所谓的秘密形成一种故事、一种文字记录时,其实已经转换了身份,从秘密成为了追问,成为被允许探究的一个东西。也许一个故事的形成是拆解了无数秘密的结果。我在写作中,同样的问题经常会出现,有时候具体到一个人物的真实姓名、性格,但我愿意尝试将人物进一步深化,或者淡漠化,让他成为文字中的一种符号形式。

记者:这也让我想起,你曾提及福克纳对你的影响,他在叙述中常会做时间上的穿插。从《荒原上》到《找信号》,这两个短篇小说集中,虽然大部分故事并没有发生插叙和倒叙,但阅读时常常有种脱离正常时序的跳跃感,反而令故事更显生动可亲。

索南才让:福克纳对我的影响是隐蔽而深邃的,像根茎一样深深地扎进了我创作的土壤中,我并没有刻意地去强调时间的运动性和它的跳跃感,但是我会做一些微弱的——有的时候甚至是不着痕迹——只有作者自己才能够体会到的、对时间的秘密引导。小说是一种创作行为,在作者能够控制的地方做创意性的发展,是写作中有意思的地方。

记者:同时,关于作品中的时间感受,不知可否这样理解:牧区的辽阔和孤寂具有一种永恒性,而辽阔、孤寂的地域本身也会扭曲正常的时间观念,进而影响这里的人在判断和行动时的心理状态,在你的一些作品中似乎也有意无意地加强了这种感受。

索南才让:你说的一点没错,在牧区里,时间的状态是大块型的。就是说它没有被分散,没有被割离,它就像一整块一整块的东西存在着。所以牧区里,今天是星期几,今天是几号,现在是几点这样的概念会很弱,或者说影响很弱。时间在这里呈现出一种松散的状态,所以我觉得我可能很多时候是无意识地写出了这种感受,这种真实的感受已经不需要我去创造了。

记者:的确如此。在阅读中也有种感觉,相较于《荒原上》,《找信号》这个集子中故事的日常性展开得更充分,对人物性格的塑造更为明晰,因此在阅读时除了了解人物,会形成更多的理解和认同。不知你在写作时,是否近期在这方面有一些更多的考量?

索南才让:是的,是这样。我之前的写作更喜欢将整个故事的清晰度做一些调整,这种调整是朝着更模糊、更朦胧的方向的。但我也会做另一种尝试,将故事写得清晰,逼到读者眼前,人物的塑造也会留有很大的余地,留下很大的缺陷,让人物成为一个残缺的、模糊的、不满意的这样一个状态。

现在的一些变化,其实是在这个基础上的一些调整,我依然在延续着这样一种创作方式。

记者:对,有评论家很看重你作品中的“缺失和粗粝”,这种刻意制造的模糊,的确在阅读的层面产生了全然不同的感受。同时我想到的是,从蒙古文思考向汉语表达的“翻译”中,应该也会存在比较难处理的地方。

索南才让:我不会写蒙古文,所以我一开始就是汉语写作,并且和大多数的汉语作家没有什么区别。如果说有不一样的地方,那么我想就是在构思人物时,首先会将人物设置在一个真实的语境中。就是说,如果他是一个蒙古人,那他在说蒙古语,他的形态、他的表达都和汉语是有区别的,这个时候我就需要用到自己的翻译。其实这种翻译有时候很难,因为没有办法将语言中的一种特别微妙,甚至很复杂,又能够特别具体的一种词语或者句子准确地翻译成另一种语言,这翻译过程中缺失的那些东西,我感觉是一种语言的“活气”,它在这个转换的过程中不可避免地缺失了。我所能做的便是尽量不要让这样的情况出现,尽量让自己在表达之初就处于一种语言中比较灵活的状态,或者换一句话说是一种比较中性的状态。

记者:总体而言,你是对语言非常重视的作家。在短篇小说创作中,如果将语言、情节、人物、结构对你而言的重视度进行排序,你会如何排列?

索南才让:结构、语言、人物、情节。

记者:就语言而言,如今你作品中简练、冷冽、注重留白的语言风格,其实经过了长期磨砺和修正。也有读者说,这是一种海明威似的冷,但又充盈着生活的热。现在的这种风格,达到你所希望的效果了吗?

索南才让:我想现在的风格也只是现在的,我不知道我想要达到一种什么样的风格。我是想要变化:生活后的变化、沉淀后的变化、阅历后的变化、成为写作风格的变化。我不想一直用一种样子写作。

记者:如人们所见,关于草原叙事的作品中,作家都会努力对“别样生活”加以描写,但有些作品中,描写往往沾染着说明和阐述的意味,这会稀释故事的天然质地,并产生一种他者含有审视和判断意味的视角。在你的作品中,无论是第一人称还是第三人称的讲述,“他者”从未出现。这是一种天然的写作样貌,还是有意的选择和规避?

索南才让:两者皆有。首先我是一个有草原游牧生活经验的人,我的写作具备天然写作的优势,但另一方面,我会受到“外面”的影响(这个外面,包括阅读),会有所谓的“他者”出现,而几乎从写作之初,我便对此有所警惕,我不太愿意自己的作品成为异质性的。

记者:许多人对草原有着长久、固化的印象,对如风暴一样降临的改变则知之甚少。这其实会让讲述草原和牧民的当下,变成一件更有难度的事:作家的工作不能是纯然站立在内部的喃喃自语,也不能是对“奇观”的呈现。《找信号》中多个故事都涉及了城市的扩张和发展对牧民群落的改变,但并未给出答案。作为可能是最后一代牧人的你来说,在为此留证和表达的同时,会有一种困惑和焦虑吗?

索南才让:我一直在困惑,但焦虑现在没有了。城市化的趋向如此加速地到来,没有慢慢接受的时间。我说的城市化,更多的是对牧民观念上的冲击,在很短的时间内,牧民们被迫意识到,他们不是被草原大山包围着的,而是被无数城市包围着的。那么多城市在几个小时内就能到达(而去赶一群牛也需要几个小时),仿佛就在眼皮子底下,这种震慑,在思想和观念上的改变是无法估量的,人的行为也随之发生变化。我写了一些这样的人,却没有答案,因为我自己也不知道,我们最终会走什么路。

(编辑:李思)