“正在发生——罗中立手稿展(1963-2017)”现场

采访者:李璞

受访者:罗中立

手稿作为研究艺术家工作方法的路径,近年来越来越受到重视,以艺术家手稿展开的展览也越来越多的呈现在观众面前。作为艺术家构思的记录,手稿的逐步变化也预示着作品正走向完善的过程。相比一张艺术家的成品创作,手稿也更为鲜活,具有阅读和观看性。

2017年年底,“正在发生——罗中立手稿展(1963-2017)”在罗中立美术馆(7、8、9号展厅)揭幕。作为艺术家罗中立在罗中立美术馆的首次个展,也是其最大规模的一次个人展览,从400余件手稿及其他形式的作品中,勾勒出一位艺术家的勤奋,以及对待艺术创作的热情态度。

本次展览由四川美术学院主办,中国当代艺术研究院、重庆市美术家协会协办,四川美术学院美术馆?罗中立美术馆承办,王林担任学术主持,韩晶担任策展人。以从手稿作品嵌入研究,分“前期艺术状态”、“连环画作品录”、“《父亲》创作前后”、“乡野故事举例”、“重读的美术史”、“从平面到立体”、“环境正在树人”、“国际行旅图记”及“随处手记图存”九大版块展开。

顺着展厅中那一张张手稿线索,我们不仅可以看到他在1963年附中时期的作品,也有关于早年的《父亲》,后来的《重读美术史》及其他代表作品背后的创作思路,对于四川美术学院虎溪校区的校园规划以及最近的国外写生和雕塑部分的创作。从半个世纪的时间当中,感受到艺术家创作的具体情景和背后的故事。

艺术家罗中立

“这次手稿展作为一个小部分,呈现了我艺术的轨迹。人的状态是非常重要的。好比一台电视机如果这个频道你多年不看,再回头来看,即使是这个频道可能图像也已经不清晰了。因此,在就任川美院长的那17年里,我时刻都在提醒自己保持专业状态。手稿作为一种练习,还有一层意义就是让我保持状态,不要使频道图像模糊了。”在罗中立看来,手稿可以让其随时保持清醒状态。“有时候我的一个题材可能跨了几十年,更多的不是在思考题材,而是试图在重复当中找突破。”从艺术家对某些题材进行几十年的深挖中,能够感受到他在重复中不断突破自我的尝试。

除了个人创作,对于川美虎溪校区的规划亦可看作是一件众人合力的艺术作品。在罗中立看来,新校区建设规划作为一件集体创作,是由团队完成的作品,体现了学院的精神。“规划当中,总的理念和定位都体现了我们对文化、传统、城市、社会发展以及生存环境,对原住民应有的态度。不仅体现出艺术的审美,也体现了院校自身养人育人,影响社会和应该承担的社会责任。”

“大概在今年十月份的时候,同样在罗中立美术馆会有一场巫鸿策划的我的个展。如果说手稿部分更多的体现了我这十多年来在思考上的一些准备工作,那么接下来的个展将是一场回顾性的,完整的作品展现,将全面梳理、呈现我的艺术创作。”退休以后的罗中立,卸下了川美院长的标签,以艺术家的身份,正蓄势待发的将自己积蓄已久的创作热情逐渐展开。

1963年 临摹英国水彩集,罗中立把自己作为写生者加入了画面。

记者:以“正在发生”作为展览主题,可以理解成是一种延续的,随时都在生长的状态?

罗中立:对。这次展览主要想呈现一种追忆过去和不断延续的状态,通过手稿展示的方式展示个人下一阶段艺术创作的一种思考。

记者:我们可以看到这次展出了您400多幅手稿作品,这些都被保存的很完整,最早一幅是1963年的。保存手稿是您一直以来的习惯吗?

罗中立: 因为我一直不习惯用手机,所以这批手稿作品弥显珍贵,这些手稿作品中有的是我在会议歇息、机场候机的间隙完成的,但是它纪录了我当时的创作冲动和想法。在我之前担任四川美术学院院长17年的时间里,因为一些行政工作让我无法集中精力专注于创作,现在我从院长位置退下来后,感觉有一种积蓄已久的爆发力在蓄势待发,这次展览主要就是对近期创作状态的全面梳理和呈现。

记者:展览上也听到您在今年会有一场大型的个展在美术馆呈现。

罗中立:大概在今年十月份的时候,同样在罗中立美术馆会有一场巫鸿策划的我的个展。如果说手稿部分更多的体现了我这十多年来在思考上的一些准备工作,那么接下来的个展将是一场回顾性的,完整的作品展现,将全面梳理、呈现我的艺术创作。

1983年,我作为第一批中国公派留学生,前往比利时安特卫普皇家美术学院研修。85年在美国时,巫鸿正好在哈佛大学读书,当时做了一场我的个展。那次的“罗中立个人作品展”是我首次走出国门,将自己的创作和西方做一种交流和对接。实际上公派出国那几年对我的影响也延续到了这次展览中所看到的一些手稿中,作为一名中国艺术家,如何找到自己的位置是我所思考的,特别在我“重读美术史”这个系列中,呈现出了我的一些想法。

“正在发生——罗中立手稿展(1963-2017)”现场,“重读美术史”版块展区。

记者:麻烦罗老师具体谈下您的“重读美术史”系列。

罗中立:“重读美术史”从历史的角度,纪录了我作为首批公派出国的人当时对西方美术史和西方现代性的现状。我当时回国后,正值中国“八五新潮”美术活跃时期。假如我没有这次出国经历,也许我也会积极参与到历史大潮中。我通过在国外的学习经历,以及结合中国当代艺术发展的过程,能够清晰地从更长远的角度思考自己的艺术创作和道路。因此,“重读美术史”就是像我们这种对西方艺术学习过程的一个现场,这次手稿展中呈现的“西方美术史”实际上是我回国后这几十年实践的思考,也是相当于做一份答卷。但这个交卷不是终点,它只是一个起点。

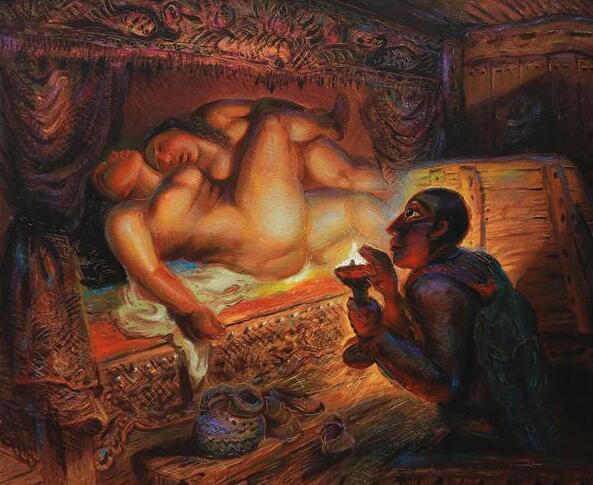

罗中立为《重读美术史》所进行的创作和收集的素材

这个系列从更深远的文化意义层面来谈,就是要回归到我们的传统中来。作为当代艺术家,传统和西方的关系是无法回避的,这些较为明显的呈现在我作品的两个阶段当中。像我对雷诺阿和库尔贝作品的描绘,其实是在用西方的语言讲述中国的故事,这和大巴山乡土系列构成了我当时创作的两个环节。此外,《新洞房》是我毕业创作的一件作品。我通过并置的方式来重读美术史的含义,呈现作为一名中国当代艺术家如何从学习西方传统中表达自己的艺术理想。

150x130cm 重读美术史 布面油画

120x100cm 重读美术史 布面油画

后来有点类似于木刻版画效果的作品,我觉得它更为纯粹一些。但两种风格都是在重读美术史的命题下,个人在对一种关于中国审美、中国形态的当代视觉语言的探索和建构。“重读美术史”系列作品从2007年延续至今已经十多年,但是我个人觉得呈现的还不完全。我希望能够在中国美术史和西方美术史两个维度共同展开,同时按照历史事件、人物肖像等不同内容分类无限展开。“重读美术史”的内容我也将师字辈的范跃进先生、吴卓仁先生列入重读的对象,甚至还可以延伸到今天像叶永青、岳敏君、王广义等身边朋友。最后我希望将我的毕业创作重新创作一次,在当时毕业创作更多是学历上的概念,今天我重新画毕业创作是历经半个世纪后,个人对艺术、文化、人生的重新解读。

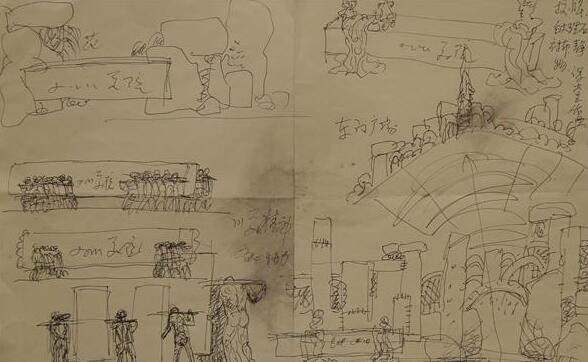

记者:这次展览中“环境正在树人”的版块,展出了四川美术学院虎溪校区建设规划的很多手稿。也是您和川美其他教师一起完成的一件“作品”。

罗中立:关于新校区的规划建设,说它是公共艺术也好,是一个大型的装置也好,怎么说都不过分,可以多角度、多方位的来解读它。总体而言,这其中把我对艺术,对传统,对当今社会的发展,对我们的价值取向做了一个新的解释,并具体呈现。

新校区建设规划作为一件集体创作,是由团队完成的作品,体现了学院的精神。规划当中,总的理念和定位都体现了我们对文化、传统、城市、社会发展以及生存环境,对原住民应有的态度。不仅体现出艺术的审美,也体现了院校自身养人育人,影响社会和应该承担的社会责任。

80年代初我在国外时,曾收到大巴山朋友的一封信,至今我印象都很深刻。在信里他告诉我家乡发生的变化。因为宣汉产煤,那边新修了电厂,拉煤的中型汽车从家门口轰轰而过。那个时候人们对此是喜悦的,并没有环境、生态方面的概念。

包括我在附中读书时,因为灰尘太大,校园内走路都是一排排的脚印,球场上跑起来也是尘土飞扬,甚至篮球握在手里都握不住。熟悉老校区的都知道,黄桷坪周围都是电厂,高压线就这样从学校上空横穿过去几十道。这些在当时大家都没太大的意识,当我出去以后,开始对生态、环保、资源有了相应的体验和认识。

新校区建设手稿

中国高速发展之后,究竟要如何来定位和关注城市化进程是值得思考的。因此,在规划新校区时,不仅体现了我个人,也有作为一个有着精英知识分子的学府对国际,对自身历史,以及对下一步如何发展定位的思考。所以,我们将关注生态、环境资源的这些想法注入到了新校区的建设规划中。

后来这件作品参与上海一个有关可持续发展的国际会议时获得了代表亚洲的奖项,通过获奖也是对新校区这件作品的肯定。在2004年全国美展时,也获得了全国美展环艺设计类铜奖。在中国乃至全世界的教育史上,没有哪个时期能够像我们这代人,院长,书记,学校的领导班子以及师生员工,承受办学以外的一份责任,进行奉献与贡献,让大家体验了一把房地产老板,做了一件需要从头学习的事情。我想,这些奖不仅是颁发给川美,也是颁发给我们这代人的。为了建设、规划校园,每一个人都牺牲了自己的专业和花费在专业上的精力,换取了中国高等教育这样一个特殊时期背景下的高速发展。

校园写生

事实证明,川美虎溪校区的建设不仅是艺术上审美,对社会也起到了一定的影响。这里的一砖一石承载着几代人,体现了整个农耕文明转向工业文明和城市化进程当中的记忆。从那些来美院参观、考察的单位中,我们也看到了他们在接受这种理念,具有参考和复制的价值。

“正在发生——罗中立手稿展(1963-2017)”现场,“《父亲》创作前后”版块展区。

记者:从川美附中,到中间经历文革,以及您在大巴山的那些年,一直都有在画画?

罗中立:对,我跟大巴山的缘分其实在附中就已经发生了,附中三年级恰逢“农业学大寨”就下乡去到大巴山。当时我们的课程还未结束就开始了“文化大革命”,我们被召回学校一直闹了十年的革命。因为在附中时期已经对大巴山产生了深刻的印象,那也是我第一次离开重庆。所以在毕业分配工作的时候,我毅然选择了到大巴山工作,与大巴山的缘分也就这样开始了。

1975年,达县东风桥,罗中立与夫人陈柏锦第一次约会的地方。

“正在发生——罗中立手稿展(1963-2017)”现场,罗中立与夫人陈柏锦站在第一次约会的那张作品前合影留念。

文革结束恢复高考,我当初并没有参加高考的念头,是我夫人在电话中鼓励我去试一下——确切地说当时我们还没有结婚,只是正在筹备婚礼。考回四川美术学院后,本来我是准备学国画,因为《父亲》的成功后头才改画油画。展览中也呈现了大学时代的部分重要作品,比如像《父亲》的手稿作品,还有不同时代的《春蚕》、《年终》、《岁月》等手稿。因为公派留学,《父亲》等“肖像”系列还有一批手稿没有完成,回国后也没有延续下去。当时的“肖像”作品是因为文革刚刚结束,主要想通过肖像来寓意我们这代人对社会的理解和反思,每个肖像都有很强的主题性。比如作品《变天》就是对文革的直面反思,《苍天》、《祈》则是对改革开放的寓意以及期盼改革开放能给中国带来好的国运。学生时代的肖像作品,我觉得不能简单地归结为“伤痕”,但都反映了我们当时对文革的心有余悸和对变革的期待和向往。最近冯小刚导演的《芳华》实际上也是我们那一代人的生活写照。在画“肖像”系列作品后,我开始创作毕业作品《故乡组画》,而且“组画”系列一直延续到今天。有朋友说《父亲》只是一个意外,因为我真正重视的是毕业创作,其实这样说并没有什么对错之分,因为它们实际上是相关联的。这段历史对于我们这代人是一种集体经验,只是在相对自由的今天,大家回到了个人主体的关注上。我个人也从原来作品中的批判性和对意识形态的关注转移到对艺术本体的探索,从早期对西方的学习转换到个人艺术语言的建构,当然对人性的关注一直贯穿着整个创作主线。

《父亲》定稿前的素描手稿

记者:可以说《父亲》让罗老师年少成名,可以谈下对您后来有哪些方面的影响?

罗中立:我出国回来后,当时的院长叶毓山先生希望我接任院长职务。对此我很感激叶老师,但我那时更想把精力投入到创作上。后来因为重庆直辖,成都和重庆分开后,学校的一些骨干老师转向成都发展。在美院这种士气低潮的背景下,学校的部分领导和老师希望我能够肩起重任,我觉得大家还是抬举我,不过我觉得对母校发展同样有一种责任感。

后来我担任院长后,我曾明确表示教育部的评价标准固然重要,但对于一所专业的美术学院而言,重要的还是要靠美术史去做评价。留在历史中的一定是在五十年、一百年之后川美究竟出现了多少重要的艺术家和作品。在我十七年的院长生涯中,我将教学理念比喻成酿酒,必须打好的窖才能酿出好的酒。不能因为学校的行政工作,而把骨干老师的才能和精力影响到他们在专业上的发挥,不然那将是本末倒置的事情。作为艺术家,因日常工作而影响个人创作我深有体会。

父亲手稿 素描 44x31cm 1979年

父亲手稿 色稿 34.5x55cm 1979年11月

1980年 《父亲》手稿之一

很多人问过《父亲》成名后对我的影响,但我觉得还是要回到那个时代的历史语境。当时改革开放刚刚开始,全国只有《美术》一本艺术类杂志,黑白电视机只能播放一个电视台。在这种信息渠道相对闭塞的时代,一个电影、一本书、一首诗、一篇散文、一首歌都容易被大家记住,所以《父亲》这张画被大家所牢记也不足为奇。后来台湾收藏家林明哲先生来到学校,收藏了川美艺术家的一大批作品,并展开系统收藏,这一举动和《父亲》也有所关系。所以说,少年成名和作品收藏让我以后有一种淡泊名利的心态,我觉得这对我以后的影响特别重要。在有了物质保障的前提下,我可以完全按照个人的思路去持续创作,从而规避了自己去盲目地跟随潮流。今天,我能完整地保存这么多作品,也是有这个条件和原因的。

1981年 《洗脚》手稿之一

洗脚色粉稿 42x30cm 2007年

记者:从您八几年的《洗脚》、《金钱豹》开始,作品的形式,包括色彩的表现,那种奔放的、艳丽的色彩,就已经形成您的个人符号并延续至今。包括这次展览中的雕塑部分,作品都是有这些特征。

罗中立:前面在谈“重读美术史”时我就已经提到过,无论是重读雷诺阿、库尔贝的作品,还是毕业创作作品中《故乡组画-洞房夜》的版画效果,其实都是在对一种关于中国审美,中国形态的当代视觉语言的探索和建构。后来我将这种形态从绘画平面转移到雕塑,这种形态转移并不意味着我要做一个雕塑家,而是我将绘画的二平面空间转入一个立体空间中,绘画在整个过程中仍然是最为重要的。在这批作品中,强烈的色彩对比仍然来自于传统,只是我将色彩和传统抽离为一个抽象的元素。在雕塑作品中,我将这种抽象的元素与各艳丽的材料结合,它就突破了油画材料的范围,显得更加自由、随意和生活。其实,“重读美术史”也包括雕塑部分,我也将通过个人语言对美术史上的经典雕塑作品,以类似于绘画的方式对其进行重读。

记者:“国际行旅图记”和“随处手记图存”版块中,我们可以看到您最近在国外旅行时画的手稿,和您利用手头纸张的手稿创作。这些被快速记录下来的内容,和您创作之间的联系又是怎样的?

罗中立:曾经我身边有很多重要的朋友,他们曾经在青年时代就怀揣着自己的艺术理想,后来有些人下海或者从政就离开了艺术行业,但他们总说等到有钱以后或忙完其他事情后,再重新回来追求艺术,做艺术家。最终的结果是,他们都没能回到艺术上来。

正如我刚才所言,人的状态是非常重要的。好比一台电视机如果这个频道你多年不看,再回头来看,即使是这个频道可能图像也已经不清晰了,那肯定是一种欲哭无泪的痛苦状态。因此,在我就任川美院长的那17年里,我时刻都在提醒自己保持专业状态。手稿作为一种练习,还有一层意义就是让我保持状态,不要使频道图像模糊了。

记者:您创作中对于某一个题材也是反复锤炼的,可能一个题材时间跨度上很长。

罗中立:是的,有时候我的一个题材可能跨了几十年,更多的不是在思考题材,而是试图在重复当中找突破。

在我公派留学的那几年正好是国内八五新潮时期,当时响亮的口号是今天不重复昨天,明天不重复今天,对于中国的美术具有革命性的意义。然而对我而言,刚好有机会去到西方,在美术馆的现场回望中国的现实和考虑自己以后艺术创作的方向。

我很欣赏两位艺术家,一位是毕加索,一位是伦勃朗。在国外的各大博物馆里,从学生时期至今,我都多次去看他们的作品。当时留学还是穷学生,坐着火车去看展,和同学一起在高速上举牌子搭顺风车,那段经历和状态实在是太好了。背着行李袋,走到哪看到哪,融入在西方社会空间当中的我获得了国内学校无法获取的在场感,感受到了自由开放的氛围。

春蚕色粉稿 1980-1981年 26.2x19.2cm

春蚕色粉稿 1981年 26.3x19.2cm

当时我在博物馆看到两件伦勃朗的肖像作品,一件是1835年,一件是1865年,同样的题材,跨越了30年。深受感慨的我意识到,伦勃朗一生都在重复当中。毕加索,又恰恰是他对自己的不断否定,一生都在学习,追求否定。这两个都是很极端的人,都是我在艺术上的标杆,成为我艺术生涯当中重要的两个人。

其实这次的手稿展也能够看到他们对我的影响和我对他们认识之后的一些努力,像横跨几十年的同一题材,主题的手稿,实际上也是在重复当中不断完善和提升自我。并通过手稿不断将细琐的内容进行书写,把艺术上的一些思考记录下来。

艺术家作为手艺人,是需要拿手上功夫来说话的。当代艺术家的能力当中,思考和实现是缺一不可的两种重要能力,此外还得有宣传意识。

任何一代人只能完成他历史所在的时代标签,要跨越和超越历史去跟年轻人,或者跟上一代比,在我看来是不可能的。其实手稿的意义有很多方面,它让我随时保持清醒状态,从某些题材中进行几十年的深挖,在重复中突破自我涅槃重生。这次展览作为一个小部分,呈现了我艺术的轨迹。

(编辑:杨晶)