徐冰作品《凤凰》,2015年威尼斯双年展

采访者:曾焱

受访者:徐冰

2015年12月31日,徐冰工作室把电影《蜻蜓之眼》的预告短片放到了网上。这是他2014年卸任中央美院副院长后,公开发布的第一件新作品。此前他受邀参加第56届威尼斯双年展,带去军械库古老船坞吊装的是旧作——巨大装置《凤凰》。

2016年1月6日,导演贾樟柯到工作室来看片,和徐冰、诗人翟永明聊了一下午。贾樟柯对翟永明说:和你们的作品方法比起来,电影太老了,感觉我们的工作都没有意义了。徐冰在采访中向我转述这句话后说:“他当然是一个玩笑,但他是一个很敏感的人,他看到监控画面对于电影领域的价值。”

这的确是部手法极其特殊的电影。没有摄影师,没有一个自己拍摄的镜头。徐冰和团队用20多台电脑工作半年,从上万个小时的监控录像中采集素材,剪辑成剧情长片。作品没有拿“龙标”,不可能在院线公映,到目前为止也还在剧本调整和后期制作中。但从透露的情节看,故事好像并不复杂:一个无法界定自己身份的女孩,名叫蜻蜓,她一直在整容。

徐冰用监控画面做电影的想法大约开始于4年前:某天偶然从电视上看到几个监控画面,发现里面竟有一种特殊的、说不清楚的东西在吸引他。他想,如果一部电影所有画面都是这样的,一定会很感染人。徐冰开始托朋友帮忙搜集视频资料。最早得到的是一段接近两个小时长度的监控素材,地点在某医院停车场。他试着用里面的一段画面来讲故事。“两个人在那讲话,下着雨,讲完后,两人分头走开……其实是可以给这段讲出故事的。后来我了解到有一种孩子玩的游戏,就是坐在街边上,看着街上的人,然后瞎编故事。但它是一种乐趣。我觉得是一种很有意思的游戏……这次实验以后我觉得,用监控做电影的想法是可行的。”徐冰说。

作品的灵感其实都不是偶发,有时候就日久埋在一条隐藏的线索里。徐冰曾写过他在“纽约东村7街52号地下室”的生活,文章里有一段记述,现在读起来,旁观者似乎可以发现他以监控素材做作品的更早闪念。

徐冰在他的北京工作室。身后是他斐声国际艺术界的作品“新英文书法”(黄宇 摄)

1990年徐冰以“荣誉艺术家”的身份移居美国,纽约是他的第三站。1993年3月,他从南达科他州一个叫弗米利恩的小镇搬到纽约后,有段时间寄住在艾未未家里——位于东村中心的一个地下室。艾未未搬回北京后,把租房合同转到了徐冰名下,他在那里一直住到1998年。这个地下室所在的地界正好是朋克文化的发源地,每天朝圣者众多。旁边还住着“垮掉一代”的巨星艾伦·金斯堡。但对中国人来说,更有名的不是诗人金斯堡,而是这个地下室,因为在那里拍过电视剧《北京人在纽约》,剧中姜文演的主人公王启明刚到纽约时就落脚在这个地下室,房间里所有家具都是电视剧里的道具。徐冰说,拍剧的时候艾未未是房主,等剧在国内热播的时候,房主已经换他了。90年代这地下室还住过不少过客名流,演艺界的有张艺谋、陈凯歌、郑晓龙、冯小刚、姜文、王姬等人,艺术圈的有批评家栗宪庭和画家刘小东、喻红夫妇。

徐冰成房主后,遇到一件挺“东村”的事。纽约地下室入口都是在大门的台阶下面,通常是个低于地面的小天井。拍《北京人在纽约》时,剧组在这留下了一个红灯泡没取走。“也许是这个红灯的原因,这里成了流浪汉和街头女孩们做爱的场所。晚上工作或睡觉时,有时能听到外面有响动或喘气声,那一定是有人又在‘干事’。我一般是随他们去,流浪汉和妓女的爱情多浪漫,也需要有个地方呵。”徐冰说,他当时想过在门上安一个摄像机,也许哪天能做个作品什么的,但那时也就是想想而已。

其实《蜻蜓之眼》的想法后来也搁置了两三年,等真正进入作品实施已经是2015年秋天。和之前相比,徐冰和他的团队发现,最大变化是素材来源已经多得可怕,网络上每天都有无数公开发布的监控视频画面,坐在工作室的电脑前,他们可以清楚知道此刻在遥远的某个城市、某条街上,有一个怎样的酒吧或餐馆,甚至它每天什么时候顾客多,什么时候顾客少。我们真的生活在一个监控的世界里。

其他人建议也许做短片好,但徐冰根本不想要那种艺术家的视频艺术(VideoArt)。在他看来,只有电影概念和剧情长片,才能和监控的概念形成那种“太冲突了”的互释关系。徐冰说,一般人想象它(电影)是不可能的,但就是因为不可能,如果走通了,它就可以为我们的概念提供新东西。

为艺术的系统提供新的东西,这么多年都是徐冰做作品的想法起点。“我的创作越来越不像标准的艺术,但我要求我的工作是有创造性的,想法是准确、结实的,对人的思维是有启发的,再加上一条:对社会是有益的。”

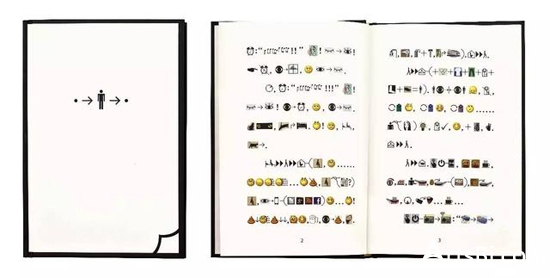

徐冰作品《地书》,2012年上海版本(退底)。他通过收集世界各地的标识和各种领域的符号,做了这本说什么语言的人都能读懂的书

专访徐冰

“我希望离热热闹闹的环境有一点距离”

记者:你搬到现在这个工作室多久了?

徐冰:差不多7年。回国后我们最早在酒厂那儿,后来因为不够地方,就搬到了香颂。我不太喜欢那种太远、在路上耗费时间的工作室。

记者:门口大轮胎,是1986年做《大轮子》的那个吗?

徐冰:是的,但不是过去那件作品。我们想重新做一下《大轮子》,但一直没有弄,因为这个轮胎太大了。

记者:1986年的《大轮子》好像一下子和你之前作品拉开了距离,观念了。是“85新潮”对你的影响吗?

徐冰:要说起来,并不是“85新潮”本身给我或者给其他艺术家的一个改变,我觉得最主要的还是中国整体开放的背景,这才是最真实的根源。当然对我来说最具体的还是80年代初期的“文化热”,以及我特殊的个人背景与文化之间的关系。“文化热”这个现象在我作品和思维上有很多反映。美术学院当时各种各样的讲座我几乎都去,而且做很多笔记,因为那时候信息很少,我也挺愿意跟这一类的事情接触,包括“星星美展”、“四月影会”,北大的三角地、“民主墙”、小剧场,这些我都参加。但我并不是参与进去,我只是到场、旁观。参与多了以后,你会发现和过去你对文化的期待有出入,最后会觉得自己丢失了很多东西,以前清楚的现在不清楚了。

记者:1987年的《天书》又是与《大轮子》完全不同的思维。你怎样迅速回到一个安静的状态去做“天书”?

徐冰:《大轮子》确实是当时在实验,在对当代艺术向往的语境下做的。它其实是版画,我们四个人用轮子印了一个长长的像彩虹似的痕迹。我当时的概念是,这个轮子可以印一张永远没有边的版画,只要不断地给它油墨,它就可以不断滚动,一张无限长的作品。我觉得这是很有意思的一次实验。

记者:我觉得这个作品好像是比较外化的,行为的。但是《天书》好像回到内省思考的状态?

徐冰:对。但是你不能说“大轮子”的思考就少,“天书”的思考就多。我们一般比较容易从艺术的外在样式来看作品。其实“天书”也和版画的实验有很大关系,它把版子打碎了,活版印刷了。我觉得版画的最大特点是复数性,它可以不断地印刷。就像你们《记者》那么有能量,就是因为你们有复数性,不断地印刷、拷贝,然后发散到各地。也是因为“文化热”的关系,我当时很想做一本自己的书,表达我对文化的讨论、对阅读的感受,所以才有“天书”。而且我也比较希望离特别热热闹闹的环境能有一定距离,所以我就把自己关起来做这个事。做的时候觉得挺踏实的,每天有一个实实在在的进展。

记者:1991~1992年,你连续做了《ABC》《后约全书》和《文化谈判》,与西方文化开始有一种对比关系。你当时的作品好像都是在布朗克斯美术馆(BronxMuseum)举办展览的,那是一个什么样的美术馆?

徐冰:布朗克斯是纽约的一个区,算是黑人比较多的地区。当时布朗克斯美术馆有一个策展人叫LydiaYee,她是华裔,在美国长大,不会说中文。她最早在纽约的新当代艺术博物馆(NewMuseum)工作——一个很前卫、很有实验性的美术馆。当时我跟这家博物馆有非常多的接触,她是那里的艺术顾问之类,对我的作品非常了解。她说要在布朗克斯为我安排个展,虽然博物馆本身不是那么重要,但作为在纽约的个展,对我来说还是很重要的。那次有几件作品都是刚去美国头几年做的,比较小型,带有一定装置性和观念性。但是回过头来看我发现,这些作品手法都不一样,但都和文化冲突有关系,和我自己个人的处境也有关系。这就让我明白了一些东西。

至于你刚才说这些作品有一些现代西方的手法,确实是刚去的时候很希望自己的作品能够和西方接在一起,能够进入西方主流的语境里。我当时就不太明白,为什么在这个领域里,作为一个外来的艺术家好像很难进入其中?因为这样一个印象,让我在那几件作品中实验了一些新的手法,比如《后约全书》是用英文,因为我当时很想实验在英文的语境里怎么样可以和过去的作品不同。

包括那个猪的行为(《一个转换案例的研究》,1993),其实是为西方美术馆做的——西班牙王后国家艺术中心(ArteReinaSofia)。当时策展人找我,我不知道那是什么美术馆,因为对西方的系统还真是很不了解。他们想展《天书》,而我那时候实验精神特别强,总想做新的作品,于是我就说想提交一个新的计划,一个关于猪的行为装置的想法。但是当时在美国你很难找到猪。而我在中国时插过队,知道哪里能找猪,我就回国来做实验。这个作品明显就是在实验西方的当代艺术手法。现在看它,你很难说好或不好,但是这个作品在国际上影响特别大。这些东西让我明白了当代艺术这个系统和它的手段、说话的方式。国际当代艺术圈有他们习惯的某一类作品,包括在纽约,有一类作品会特别受欢迎或特别不受欢迎,它有类型化,有时候和作品好坏没有那么大关系。

我在做很多作品的过程中,收获并不在作品本身,而是我都在判断艺术到底是怎么回事。我发现不管猪的这个作品和我其他作品有什么不同,实际上从很深的表达上看,它和《天书》谈论的是一件事,关于文化的面具,就像文化的文身(tattoo)一样。《天书》给你一个伪装,比如有文化的人和没文化的人在这幅作品面前反应是不同的。我后来发现我的作品对知识分子有特殊的触动性。像我的老师钟寒看了以后觉得很受触动,他是我们中央美术学院的一位老先生,看完说“你应该给我印一块,放在我的书房里”,他说“这个对我随时是一个警觉”。他认识东西是很到位的,他就觉得《天书》可以给他一个警觉,就是怎样判断和对待文化以及文化和我们的关系。“猪”这个作品也是如此。知识分子在表演面前特别受触动和特别尴尬,但是一般的农场工人可能就无所谓……我的作品有一类是动物的,有一类是文字的,其实都不是说这两个“头”,而是从这两个“头”在探讨“文化过”与“没文化过”于我们的关系。

记者:1999年你在MoMA展出“英文方块字”《艺术为人民》。你曾说“艺术为人民”是永远的“真理”,到美国后观点有没有变?

徐冰:在西方参与当代艺术深入了,你会对这个系统有自己的判断,而你的判断和西方艺术家的判断可能不同,这种不同来自我们身上传统文化的基因以及社会主义经验的基因。这两个都是我们“传统”,它一定会起作用。虽然我们后来对社会主义的事物总体来说是很排斥的,或是要抹杀的——就像我刚去纽约的时候,带了很多过去的作品,都是比较社会主义、现实主义,反映生活和劳动人民之类。我带过去之后很长时间都没敢拿出来给别人看,我希望别人觉得这个人天生就是一个当代艺术家,而那些东西我当时觉得很愚昧——但是当后来你的作品被大家开始觉得有意思的时候,他们就会挖掘你的历史和背景,想弄清楚为什么他来自一个非常保守的国家但思维却非常前卫?艺术史家会问这些东西,对我的过去很感兴趣,包括我插队时做过的刊物《烂漫山花》那些。那时候我才开始意识到,我在纽约工作时,身上所携带的“特殊武器”一定和我的背景有关系。所以我对那个系统的问题很敏感,比如发现当代艺术变得很无聊、自说自话,开始觉得这些东西实在是有问题。我们有社会主义历史背景的艺术家,不管西方什么主义、流派,它很难把你原始建立的艺术观抹掉。所以我那时候意识到,我们的东西里面虽然是愚昧的,但有些东西对人类文明起到调节作用,在方法上是有效的,至少是有用的,就看你用在哪里,用在错的地方当然就会很麻烦。

从那时开始,我的作品就比较有“人民性”或“互动性”。我很烦“假大空”的当代艺术,它会先给你一个很大的刺激,但其中有很多问题。现在很多艺术家也都能意识到,当代艺术其实不是我们想象的那么了不起,它有很多问题。

记者:MoMA策展人怎么看待你的《艺术为人民》?

徐冰:他们特高兴。当时是一个跨世纪的项目,和其他几位挺好的艺术家合作。我记得很清楚,当时我去MoMA把方案给策展人,他当天晚上就给我写了一封E-mail,说:“我真的特别兴奋,我平时都是坐地铁回家,那天我特别兴奋,走路回家。”

蔡国强跟我说想收藏这幅作品,说这个作品很了不起,就像是我们第一次用我们的思想和西方当代艺术进行挑战,而且是明目张胆地,在MoMA的旗子下面,在MoMA的大门下面。

在那个阶段,MoMA对它的员工不是很好,工资待遇很低。他们员工后来就在我的作品下面游行,抗议MoMA的这种行为。

记者:当时你所说的“人民”,有没有和西方那种“人”的概念进行对接?

徐冰:确实没有。

“当代艺术越来越没了形态,无从把握”

记者:你对“当代艺术是什么”这个问题想清楚了吗?

徐冰:到现在也不能说想清楚。我后来发现,当代艺术这件事或者说“什么是艺术”这件事在今天是最不清楚的事。当代艺术其实就和世界的不清楚是一样的,因为变异太快,就像世界变异太快一样。人类没有足够的准备、经验以及思维的匹配来看待这个世界到底是怎么回事,对艺术也是一样。

但是我们有个人的判断。一种判断就是,艺术对整体人类文明进程而言是补充人类以理性、逻辑、思维为主导来推进文明的方式中的不足。艺术家必须做出超越于现有概念、现有知识范畴的东西,简单说应该是前所未有的。你通过你的创作提示这些东西,把它交给哲学家、批评家去分析和整理背景中的蛛丝马迹:什么导致了艺术家要做这件事?这个作品和现实社会的关系到底是怎么回事?等等。一个新的概念就出来了,从而补充了人类的文明范畴。这是我对自己的要求,我后来很多作品如《英文方块字》《背后的故事》等等都是这种想法。

记者:你觉得这是艺术最重要的所在吗?提供一个新的概念。

徐冰:对我来说是重要的。但是艺术的类别和目的是不一样的,有人画肖像画很美,这也是有目的、有作用,不能说不好。

记者:艺术家真是个很特殊的职业。

徐冰:又特殊,又其实没有这个职业。当代艺术被稀释到了生活的各个领域和角落,越来越无从把握,没有了形态。记者:你曾在作品《鹦鹉》中让一只经过训练的鹦鹉重复“你们真无聊”“现代艺术是废物”等话。这代表你的观点?

徐冰:是的。那时候对当代艺术挺烦的,但是在这个过程中你就处在这种状态:明知这个领域有很多问题,但是你不做(当代艺术)又能做什么呢?它其实还是我喜欢做的事情。比如转画廊、转美术馆,实在是看不到好东西了,你就会觉得这个领域太没有意思了。但如果偶尔看到一两件特别好的,你就会觉得“真太了不起了”。我自己看到好作品的时候,会觉得“不行,还得好好做”。而且创造太有意思了,我那会儿就觉得“我要再聪明一点有多好”。最后你认识到这其实就是智慧的较量,IQ的较量。

记者:哪位艺术家的作品让你这么有感触?

徐冰:比如克里斯蒂安·马克雷(ChristianMarclay),以前我们在纽约时老在一起玩的瑞士―美国艺术家,他的女朋友就是LydiaYee。以前他的作品我并没有觉得特别有意思,但是他前年在威尼斯双年展上的作品很触动我,《时钟》(TheClock),把电影里有时间的画面全部接在一起,比如从1点1分到1点2分、3分、4分等,从不同的电影里找出画面,对接了24小时。而且展览的时候一直循环在放,你什么时候进去就是什么时间。我觉得这个作品很有意思,因为他真的在探索关于时间的问题,而且用了很简洁的手法,我觉得这种创作思维的力度很了不起。我最早在纽约看过这幅作品,那年还在展场碰到了他,我当时还在美院当副院长,感觉以前在一起玩的这些艺术家现在已经越做越好了。

记者:我数了一下,你基本上每年都有一件新作品。哪一年你曾空下来没有工作?

徐冰:我没有计算过。但我这个人,生活和思维、艺术总是搅在一起的,而且创造总是被放在第一位的。我觉得创造这个东西最吸引我,就像是你活着必须把自己放到一个目的里面,而且要设想它最终被完成的样子,和你原本设想的出入有多大。比如《天书》我做了那么多年,最原始的动力其实就是想看看这个想法最后出来会是什么样,因为我过去没看过,也没有别人试验过。……在我看来,绝大多数东西都不值得去做,但就是有些人,那么有耐心地去做那些不值得做的东西。

记者:朋友圈热传过一位纽约艺术家拍摄的纪录片《艺术话语》,其中讲到艺术圈里有很多让别人看不懂的表达,比如“物化”、“本体论”、“政治性”等。你对这些语词有什么看法?

徐冰:其实80年代在中国反应得特别强烈,那会儿的文章真是看不懂。我当时做过一个《Wu街》(1993)的作品和这有关系,也在布朗克斯美术馆展出过。我一开始觉得是中国文化界喜欢西方化的整体倾向导致的,所以老用这些西方化的词。后来我发现西方也是这样,艺术圈就是这样。本质上艺术就是不能说的,因为不能说才有了艺术这个事。我们今天谈论艺术,说来说去都不能点到这个东西到底是什么,你只能围着绕。所以艺术圈在描述的时候总会有奇奇怪怪的词,那是因为什么词都不合适。相当于你把艺术位移成另外一种表达系统,就像翻译一样。我相信翻译过去的全是功能性的部分,语言最有魅力的部分是无法翻译的。

记者:最近几年你用了很多新的方法去做作品,比如动画,比如监控画面的电影。对你来说,接受新东西好像毫无障碍。

徐冰:因为我不顾虑艺术样式,什么样式、什么材料我都可以用。我不希望我的思维在艺术本身,因为这个系统本身很陈旧了。我们花费了很多精力在讨论绘画平面或立体,什么是新水墨,其实这都是不值得费脑子的事情。因为艺术的核心不是这个东西。核心是思维,是社会现场。我们过多的精力用于艺术样式的比较分析,当然它是需要的,但只是我们知识构成的一部分,不是我们真正的动力来源。一定不是。

记者:做完《蜻蜓之眼》后,影像的系列你会延续下去吗?就像之前“文字系列”。

徐冰:那就看这个东西里面是不是有更多的可挖掘性。其实我的很多作品都是系列,一做十几年,包括《背后的故事》(江山万里图、富春山居图)。在做《背后的故事》过程中,它给我提示了一个怎么认识中国文化或者中西文化之间关系的问题,做的过程会帮助你思考:为什么复制中国画?为什么它又适合复制中国古代绘画,而不适合复制西方古典油画?这里面一定是有原因的。你一边做一边就在琢磨,它确实是我们中国的自然观,与西方的自然观是不同的。

你怎么看待艺术的未来?刚才你提到艺术系统其实是陈旧的。

徐冰:艺术在今天这个时代变成了任何时代都没有过的样子。人类过去对“艺术是什么”探索了很多年,最后相对来说答案是清楚了,但探索到今天,艺术到底是什么却成了前所未有的一个不清楚的问题。实际上它折射了人类对这个时代到底是怎么回事、为什么会变成这样的不清楚的反映。

在我看来,艺术其实是一个传统的、古典的系统,不管多么当代、多么具有未来性的创作,一旦进入了这个系统,都成为一个很陈旧的表达方式。简单说,我们人类盖了很多“白空间”,从世界各地收集来所谓的“艺术”放到这个空间里展览,然后全世界各地的人坐飞机来这里看“艺术”,我觉得这个系统或这种方式本身就是古典的,和未来方式正好是相违背的。因为未来方式是发散状的,而美术馆方式是集中式的,所以我们很难预测艺术的未来。

本文图片除署名外均由徐冰工作室提供,实习生王琪对本文亦有帮助

(编辑:杨晶)