艺术家杨茂源

采访者:罗书银

受访者:杨茂源

2016年10月29日,杨茂源最新个展“相形”在站台中国当代艺术机构开幕,展出的几组最新作品分别用突厥语来命名,因此很难从作品名字解读其含义,这正是艺术家有意为之:放弃“物”本身的属性,回到艺术创作的最初状态,是杨茂源近些年来的思考。

60年代出生的杨茂源,和同时代的许多艺术家不同,并没有追随艺术史发展道路进行某种颠覆或创新的实践,而是直接回到了艺术产生之初,人类同源的思考上。此次展览策展人鲍栋认为:“他一直在诉求某种不可被兑换性,不能被解释、不可被归类,无法被安排进既定的艺术话语及意义系统中的绝对异质性。他的工作就是追溯或探寻这种异质性的过程,他提示又消除语境,暴露又遮挡背景,直到那种不可被还原的存在显现出来,通过图形、体积、色彩,或者某种材料或物品,回到一种原初形式。”

站台中国杨茂源最新个展“相形”现场,作品《得》系列

杨茂源 Yang Maoyuan,密运No.1 Mirroring No.1,黑色陶土 black china clay,37.5x23x31.5cm,2016

记者:此次个展呈现了几组最新创作,可否分别介绍一下?

杨茂源:首先是在第一个展厅里呈现的:《得》。是一组陶制雕塑。这件作品与我的工作状态有关,阿拉伯语有一个词描绘了这种状态,大概意思是行动和实现:即通过一个动作,最终获得了,转译成汉语就是“得”。

我对陶罐手拉坯生成过程很感兴趣。在这一组作品形态中,那些古典雕塑已经失去其本身文化属性,对我来说就是一个东西,再跟陶罐一对接,突然产生了这件作品,很有趣,同时难以描述,这一生成过程成了作品的全部,于是取名为《得》。

杨茂源 Yang Maoyuan,疆噶拉 No.2 Black Gobi No.2,纸上油彩 oil on paper,52×38cm,2015

其他几组作品都呈现在第二个展厅。《疆噶拉》是“黑色戈壁”的意思。戈壁这个概念跟亚洲的中部有关系,在古代戈壁是很繁华的,历来各种人群、文明在这儿互相交往,现在变成无人区了,这种文明的交流同时伴随着难以理解和难以考证的一些文化现象。这是我很感兴趣的。

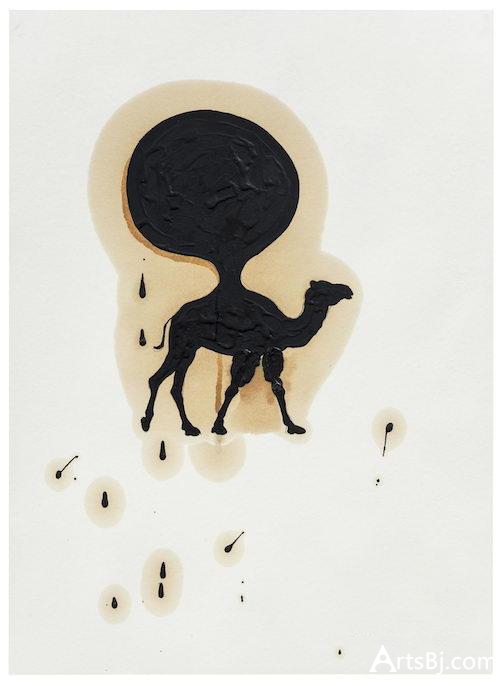

杨茂源 Yang Maoyuan,驼各 No.30 Camel No.30,纸上油彩 oli on paper,52×38cm,2015

骆驼也是我一直喜欢的题材。画这些骆驼的时候我选择了油彩,时间久了油就阴出来,形成一种独特的趣味,产生了新的隐喻。

杨茂源 Yang Maoyuan,日夕里亚 No.15 Decorative Pattern No.15,纸上油彩 oil on paper,52×38cm,2015

《日夕里亚》这一组作品是各种图案,有些图案是我长期收集的,有些是从工作中产生的。这些图案就像人衣服上的花纹,它们不是衣服的主体,有时会不经意间留意到,但又不太容易记得住。“日夕里亚”表达的即是这个意思。

杨茂源 Yang Maoyuan,纳尔撒 No.8 Thing No.8,艺术微喷 C- type print,65×46cm,2015

《纳尔撒》是一组我工作剩余的图片,有些是我用手机随意拍的,并不完整;有些是工作时剩余的一些纸片,我觉得有意思就收集起来做成数码微喷的作品。

《疆噶拉》、《驼各》、《日夕里亚》这三件作品用了一个背景连接起来。这个背景的图案是全世界各地的花边纹样,有美洲的、新疆的、蒙古的、阿拉伯地区的。它们之间的差异性很小,看起来很熟悉,可是又无法直接分辨来自哪儿?里面隐含了一种同源的东西。

记者:您一直对图案很感兴趣?这是人类同源的一个表现?

杨茂源:从考古学、人类学的角度来看,人类肯定是同源的。在历史中受制于环境、地理、饮食等各方面的影响,慢慢产生了差异。但人类文明很多方面都体现了这一点,图案就是一种。

我对图案比较敏感,感觉它的语言像迷药一样,有时看久了觉得它在向你诉说一些东西,但又转述不出来。这种感觉跟我的工作,跟我追求的东西很一致。我希望做的工作是不太容易解读的。

很多人看我的作品以为跟中亚有关系,其实这是一个误区,对那个地区的关注只是在我建立最初工作方法时有一些影响。慢慢产生了一些习惯使用的题材,如骆驼、图案等,就像每个人都有自己的喜好或要呈现的意志力。发展到现在,这些题材背后是否有具体含义已经不重要,再去解释这个图案从哪儿来的也变得很无趣。当你面对它的时候,每个人都会用自己的知识结构去解读,但又没办法用语言准确地表述。这种解读就会带着每个人的特征,这就是艺术应该具有的属性。

记者:在您最新的这批创作里,已经放弃了“形”本身可能隐含的具体含义?

杨茂源:我现在工作几乎没有什么动机,或愿望。和年轻的时候不一样,在中国生存面临着好和坏的极端,所以年轻时做东西总觉得应该跟这种伤害、疼痛感有关,想跟看展览的人分享或对抗,认为这才是在中国做艺术应该有的一个态度。慢慢做着就回到工作的原始状态,但我的趣味又是难以诉说的,于是只有通过工作去完成,现在已经变得没有明确的目的性,只是一个趣味。

站台中国杨茂源最新个展“相形”现场

记者:回到工作的原始状态意味着什么,比如更加强调创作过程中的手工性?

杨茂源:手工是艺术家跟大家分享温度最好的手段之一。我的工作希望呈现出一种有温度的状态,因为艺术可以产生这样的东西。比如看电影也许情结不记得,但是会记得画面的调子,可能是黄里偏绿,局部还有点儿粉红的象征主义。手工是特别美好的一件事情,哪怕只是在脑子里想不动手,都是我手工的一方面。

所谓原始状态,比如有时做完一个东西表达太清楚了,我会觉得比较危险,所以很多东西会再处理一下,让它不那么明确,才变得有意思。

记者:您是60年代的人,和您同时代的人比起来,这种无目的性的创作追求似乎是比较少见的?

杨茂源:早在我最开始艺术创作的时候,我就强烈地感觉自己是跟那个时代没有关系的一个人。因为我对所谓的艺术潮流不信任,完全没有兴趣。艺术本来是很个人化,很私密,甚至很隐晦的一个东西,不用非得弄得大家都知道,甚至搞成一个运动。所以后来我去做别的行业,做考古调查,甚至去大英博物馆工作了半个多月,这些经验对我艺术创作影响很大。

(编辑:杨晶)