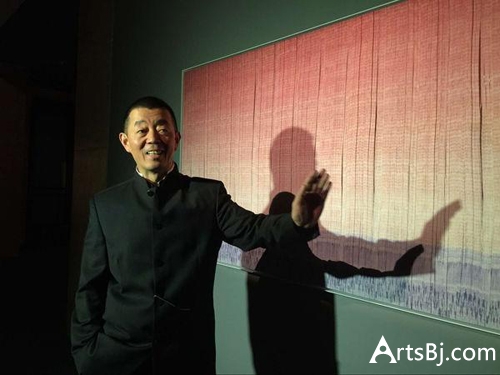

11月22日,顾长卫在他的个展开幕式上

采访者:李岩

受访者:顾长卫

“如果有人说看不懂你的作品,你怎么跟他解释?”

“我也看不懂,确实看不懂。”

遇到这么实诚的受访者,对采访者来说既幸运又不幸。幸运在于可以无所不问,对方知无不言;不幸在于缺少“爆点”,所有问题都会在他笑呵呵的回答中化为无形。顾长卫就是这样一位受访者。

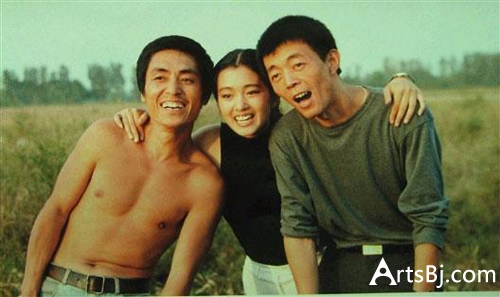

顾长卫毕业于著名的北京电影学院78级摄影系,跟同班同学兼同宿舍室友张艺谋都来自西安,有着西北人憨厚实在、沉默寡言的性格。作为摄影师,《红高粱》、《阳光灿烂的日子》、《霸王别姬》等中国最好的一批电影都出自他手;作为导演,也拍出过《孔雀》、《立春》等在国际上拿奖的电影。近年来,他画风突变,先是在去年拍了部都市爱情喜剧,找来Angelababy、陈赫主演,吓坏了他的文艺青年影迷们;今年他又当起了艺术家,正儿八经在全国开起了巡回展览。

2015年11月22日,他的个展“视介——顾长卫当代艺术展”在中国美术馆开幕。展览前他接受了腾讯文化的独家专访。这个展览关注的对象很简单也很直接——只有百元钞票。55件作品都是关于百元纸币的摄影、装置、视频作品。大家每天都能见到的钱,他能玩出什么花儿来?

作为中国一流摄影师,他关注人民币的方法也与众不同。具体来说,他把一张纸币的两个面分解成几百个小块,用微距摄影去展现它们。他的作品名字都是诸如《F-X086Y007》、《B-X044Y036》这样的,像一个密码,神秘感十足。当我问他这么酷的名字是怎么来的,他的回答又很简单:“这就是正反面和X、Y轴。F代表正面,B代表反面。F-X086Y007就是正面横着数第86块,竖着数第7块……”

《F-X086Y007》

像这样如工程师般解释自己作品的艺术家还真是不多见。后来对着他的解说找了下,发现F-X086Y007对应的是百元纸币右下角盲文的那个点。在神秘感完全消失的同时,倒也增添了一种读解作品的角度。

对当代艺术作品来说,读解的角度至关重要。几乎所有观众在看到当代艺术时都会问一句:“这画的是啥?”懂与不懂,是横亘在艺术家与观众中间的永恒的鸿沟。顾长卫对这个问题说得很直率:“我确实不懂”,但他认为艺术不能用懂或不懂来解释。

“同样是不懂,如果要不懂到我真的对它完全不欣赏,完全不喜欢,完全拒绝它,那我觉得这可能是不能成为艺术的。另外有的作品,我也不懂它,但是我分明觉得它就是能给我愉悦,让我有一种冲动的有点嗨的感觉,带给我活跃、兴奋的思路……那这可能就是艺术,是能拿出来的作品。”

简单说,这次展览的55件作品,都是能让他嗨的。

能让他嗨的还有人民币。“背面是人民大会堂,大会堂前边有华灯,你看这灯杆上还有一个监视器呢”,他拿着百元纸币上一个极微小的细节指给我看。整个采访过程,我跟他中间放着100块钱,说起哪件作品就拿起来指指。

现在艺术家都不避讳谈金钱了,但真用钱做一个展览,还是不免会被人说庸俗。“我接受,这事我逃避不了。”说起庸俗,顾长卫依旧很坦率。“你想想看,90年代的时候,咱在北京要是听见哪个饭桌上在聊赚钱的事——基本都是香港人或者广东人在谈生意——大家都会觉得挺奇怪的。没过一二十年,羞于谈钱的时代就过去了。”

对于这次展览,顾长卫觉得没有其他展览能比他的更接地气了。“钱跟我们每个人都太相关了,每天都得用,没有谁不用的”,说完指了指桌上百元钞票的头像,“连毛爷爷自己也得用”。

百元纸币浓缩了我们这个时代 值得仔细研究

记者:你怎么想到选用百元大钞来做艺术?创作的初衷是什么?

顾长卫:好像也没有别的选择。你做不做艺术,都需要去面对百元钞票。我们面对这张纸币的时候,都还是抱着比较认真的态度。我们有的一些感慨、感动、思考都应该立体地融在这张纸里边,它是一个符号,跟当下我们每一个人的生活都密切相关。我们的状态有多稳定,生活有多美满,内心有多幸福,都跟它有关。想活得好,就需要跟它有一个比较舒服的关系。

记者:为什么选择了百元钞票,而不是其他面值的呢?

顾长卫:其实也是没选择的选择,因为最大的面值最符合我们的内心。理论上一块的、十块的、五十一百的,你可以自己随便选。但无论是生活也好,或者是做艺术也好,大部分人情不自禁地会选百元的这张,它更典型,或者说更有代表性,更能表达心意。

记者:你的这一系列作品很多是从一些细节入手,呈现非常小的微距点。你当时为什么选择不展现整张纸币,而是展现微小的点呢?

顾长卫:(拿起百元纸币)因为这张纸它本来就是一个浓缩的产物。把巨大的生活或者是巨大的空间给浓缩在这了,这就是它的价值以及符号的寓意。它其实是取材于我们这个时代的生活、体制和想法,最终汇聚在上面。为什么它这张最大面值的纸币是粉红色的,为什么不是绿色的(50元)、咖啡色的(20元)?为什么它背后是人民大会堂的图案?等等。能够在上面出现的形象、符号,都是开过很多次会定下来的,是各方的智慧、经验、态度的凝结。通过观察和了解它的过程,找一个角度让我有机会去欣赏它,或者是仰视它,或者是从容地面对它。这就是做这套作品的初衷。

记者:这张钱上有人民大会堂,有毛泽东,有中国最重要的一些元素。

顾长卫:对,包括像大会堂前面那一片树林,前边还有华灯。(戴上老花镜,指着纸币)这个都是华灯,你眼神应该比我好,你看这灯杆上还有一个监视器。

记者:我真没注意到这么细。

顾长卫:这个监视器本身体现了时代性。这版的百元纸币最早是1999年印的,这个监视器就是90年代的设计。今天你到广场上看,这华灯上的监视器就跟纸币上这个不一样了。纸币设计稿里边的这些细节,它其实都是有寓意的。比如说它代表了科技,或者代表了保卫、警卫或者是捍卫。百元纸币背面上方,这是人民大会堂那个万人大礼堂的穹顶,这代表了中国最高的权力所在。所以说这张纸币的每一个细节都很重要,值得一点点仔细看。

顾长卫说的花灯监视器在蓝圈处,你看出来了吗?

记者:如果以后中国出了更大面值的钞票的话,你觉得用什么图案会比这个更有代表性?

顾长卫:我觉得中国轻易不会出更大面值的。它总不会只出一个200的吧?200就有点二,要出肯定起码出到500,要不然1000,这就意味着这个是很大的挑战,是很大的一个台阶,会彻底颠覆人们使用金钱的概念。它远不止是一张纸,一张钞票那么简单的。从节能的角度早就该出更大面额的钞票了,能省很多纸,但纸币面额后边那一个零不能轻易加上。一张十元的“大团结”代表了中国一个时代,当时从“大团结”突破到一百元一张的时候,有多少的躁动?

所以说纸币这个东西,是经过了从科学性、社会性各个角度的研究和判断,非常有代表性的。它虽然小,但是它汇聚着很多的内容在里面,我也希望透过这个去了解我们自己的生活,我们的命运,我们的环境,我们的明天。

当今人人都是艺术家 “跨界”这词落伍了

记者:作为中国顶尖的摄影师、一线的导演,怎么突然想起做艺术去了?

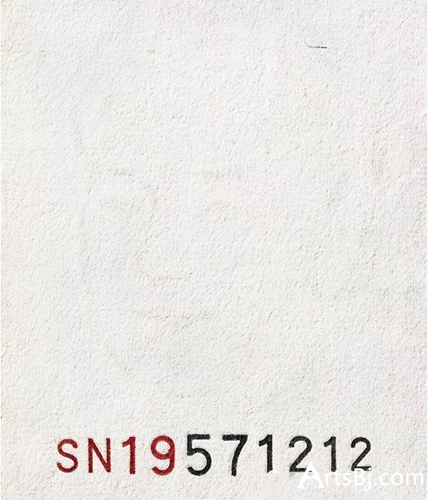

顾长卫:在我看来还是跟从前一样,没有区别。其实这次做的展览有很大一部分更像是摄影。当然除了摄影之外也有其他的,比如说更有设计感或者更有当代艺术特征的作品。比如序号是我生日的那个作品,那就是喷绘,因为没征集到那张纸币,就自己做了一个。

《F-X013Y025》,这幅作品中,纸币的序号19571212是顾长卫的生日

记者:这次展览的作品有喷绘,有微距摄影,有屏幕里的视频,有雕塑等等。您把自己定位在哪类艺术家?装置、观念、摄影?或者干脆是行为艺术家?

顾长卫:我觉得其实每个人都是艺术家,特别是现在,这样的特点越来越明显了。喜欢说话的、唱歌的,现在都可以用手机拍下来放到网上,很方便地分享图片和视频。这个时代再说“跨界”好像有点远了,落伍了,那是对这个时代不了解,因为技术和科技让每个人都有机会,这个门槛变得很低,很普通,每个人都有可能。

我一直没觉得自己是改行了,或者跨界了。其实要这么说的话,做电影才是跨界。因为我最早就是学画画的,爱拍照、洗照片,后来考到电影学院摄影系,才开始转到拍电影这行里。其实我一直做的都是一件事,做艺术也是电影的另外一面。特别是当代艺术中,很多艺术家都是用多媒体的、视频的方式来呈现作品。这个东西恰恰跟电影就像兄弟姐妹似的,我觉得没有本质的区别。

以前影视圈还分拍电影的、拍电视剧的,你看今天还分吗?无论你拍电影还是电视,或者说微电影、网络剧什么的,大家设备全一样,甚至现在你们很多网剧都要求4k高清的,电影院的放映标准才是2k。所以我觉得技术发展使每个人都成为了艺术家,这是时代给我们的幸运。我就觉得这个艺术展还是电影的一部分,我确实有这个感觉。

记者:确实很多导演也都有视频作品,比如台湾的蔡明亮导演,他的新电影就被搁在美术馆里常年播放,作为一个作品。

顾长卫:对,很多导演同时也都在从事艺术创作,比如像英国的那个拍《饥饿》的导演,他做的当代艺术非常有名。世界原本就很小,其实艺术也很小,但是就像这种钞票,它还是挺有意思,就是你越是离不开它,其实你还是越需要了解它。

[page]

电影《饥饿》的导演史蒂夫·麦奎因影像艺术作品《Deadpan》

你看钞票如同人一样,每个人都有身份证,都有一个号码,那每一张钞票也都有一个号码,这个号码跟任何一张都不会重复,具有唯一性。每张纸币都是印厂计划生育的产物,印多少张国家有严格规定,这些纸币就像刚出生带着奶香的孩子们,然后散落在人间,散落在世界,每张钞票都有它独特的、各自不同的、有本质相像的故事和命运,这样度过一生一生。到最后旧了、破了,从大城市流转到中小城市,最后再被集中在一起,回收,捣成纸浆。

记者:跟人的一生是差不多的。

顾长卫:对,可能跟人比也是有很多巧合的方面。

我陶醉在金钱的庸俗当中 并从中寻找一种尊严

记者:我来之前给一些朋友看您这套作品,有些人觉得用大家熟悉的材质创作很接地气,也有人觉得这是对金钱的一种崇拜,有些庸俗。您怎么看这种接地气或曰庸俗?

顾长卫:我都同意,这事我逃避不了,也许我陶醉在庸俗当中,也许我在庸俗的过程当中,寻找一种尊严,或者寻找一种从容。每个人都拥有一定量的金钱,这个钱数后边有多少个零,常常被用来衡量人。一个人有多成功,或者有多失败,都可以在世俗里用零的个数衡量出来。我们已经是这个市场经济的时代了,那么它的度量衡就是很重要的一个内容。人不要落伍于这个时代,你真的要去找到一个你跟金钱很合适的关系。

金钱重要,但是它重要到什么程度,你是仰视它还是平视或俯视它?面对它,其实也是面对社会,面对昨天和未来,面对人心。同样是展示金钱,你展现的方式体现了对它的态度。比如说你要把一张纸币弄一镜框装裱上,挂你们家墙上,像供着《蒙娜丽莎》似的供着它,你觉得你的朋友、你的家人会怎么看你呢?

所以用什么样的方式去展现它很重要。通过文化的或者是艺术的角度,把它展现出来,实际上也是把它作为媒介,透过它与观众沟通。艺术本来就是一个似是而非的东西,在是与不是之间,找到一种是的本质。

艺术不能用懂或不懂来解释 艺术属性就是似是而非

记者:你说艺术是在似是而非当中寻找本质,这说到了当代艺术与普通观众之间很难跨越的一个鸿沟,就是看不懂。百元人民币大家都认识,但通过一系列作品放大它的局部,这个操作手法估计很多人不太明白其中的含义。如果有人说他看不懂你的作品,你怎么跟他解释?

顾长卫:我也看不懂,我确实看不懂。当然艺术本身不能够用懂或不懂来解释。就像一张什么名画拍了多少多少个亿,大家都说疯了。真疯了吗?不知道。艺术有它价值连城的可能性。艺术品一方面有商品性,另一方面有艺术的属性,艺术属性就是似是而非。就是你能隐约捕捉到一些信息,但不是很直接地确信它是什么。

记者:这样说吧,你看不懂自己的作品,但把哪些作品拿出来展览,这个尺度是你自己把握的。做作品做到什么程度,在你看来是可以放出来展出的呢?

顾长卫:懂不懂是一头,喜不喜欢是另一头。如果不懂到我真的对它完全不欣赏,完全不喜欢,就是我思考的时候完全拒绝它,那这可能是不能成为艺术品的。另一种作品,我还是不懂它,但是我分明觉得它就在那,它就是给我愉悦,它就是让我有一种冲动,或者就是让我产生一种有点嗨的感觉,就是带给了我活跃、兴奋的思路,这种就能拿出来展览。

总的来说,我还有一种角度来衡量,就是怎么能让它价值连城。就是说这张钞票是值一毛钱,我怎么样通过创作,把我拍它的相机的价钱、画画的时间、工作室的电费等等,把这些事件和费用凝结在这张钞票里。通过这一系列的操作把它变成另外一个东西,然后那个东西本身具备了它自己的价值。

还有一种就是互动性。比如说因为这个作品,所以我们有机会去交流,去谈话了,我们也有机会去讨论一个更深的话题了。这个作品成为一种媒介,关联出来的一些事情、一些话题。艺术会带来互动,这个互动的过程也是艺术品价值的一部分。这个作品不是完结在做完它的那一刻,而是完结在观众心里。

《B-X025Y018》

中国人之前很多年不敢谈钱 太委屈大家了

记者:你刚才也谈到现在中国人在艺术品投入方面,越来越疯狂。就在11月,刘益谦刚买了一幅莫迪里亚尼的画,花了十亿人民币。你这套作品是关于钱的,那有什么金钱上的诉求吗?比如说它以后会卖到一个什么价钱?

顾长卫:对我来说,能够有机会很从容地去通过我自己的角度来认识它,把这个认识的收获跟大家以作品的方式分享,这个价值对我来说是最高的。就如同这个电影(指了指身边的《微爱》海报),我们现在常常评论这个电影多有内容,或者多有意思,也会说它多有价值,它有多少票房。那个我觉得都是副产品。

记者:你创作的时候不会想这些事吗?

顾长卫:创作的时候,你想也是无济于事,你一天到晚老想着也没用。创作的过程其实是发现秘密的过程,你捕捉到一种色彩,一种光的律动,或者是某种光影的魅力,这个已经很嗨了,那种劳动和观察的过程本身就挺好。其他的都是后续的副产品,对我来说。

记者:你刚才也说拍这套作品的前期投入很高,设备很费钱,我听说光微距相机就得十几万。这个过程比较耗费金钱和精力,你投入之后肯定也会想起码得有点回报吧?

顾长卫:我是觉得这样,第一,我很庆幸,因为不管从什么角度讲,我都没亏。我花了时间、经历、资金去做的这样一件事情,我已经很高兴了,是一种很嗨的愉悦。

记者:就是这个过程已经让自己玩爽了。

顾长卫:倍儿爽,真的,这是一头。还有一头,我有种感觉,这套作品它会价值连城,因为这些作品其实跟我们的生活和命运挺近的。你得多大的人物你身上不用带钱?基本上每个人身上都得有这样一张。太接地气了,当年毛爷爷自己也得用,习大大去餐馆买包子,也是自己掏的钱。

有趣的艺术往往来自于跟我们每天的生活特别近的事物,在寻常的过程当中发现那些不寻常的美。

记者:你曾说中国人从羞于谈钱,到人人以金钱作为追求的目标,中间只有一二十年的时间。您怎么看这种民众心理的变化?

顾长卫:我觉得真是委屈到家了,多不容易,真的是很难的。

记者:你这个“委屈”是指的之前不敢谈钱?

顾长卫:你想想看,90年代的时候,咱在北京要是听见哪个饭桌上在聊赚钱的事——基本都是香港人或者广东人在谈生意——大家都会觉得挺奇怪的。没过一二十年,羞于谈钱的时代就过去了。当然现在也不直接提钱这个字,都用财富啊、金融啊这种词了,把钱这个字包裹起来。

其实想想也多少年,更早还有投机倒把的罪名,那时候乡下的农民挑着担子来,卖点鸡蛋什么的,就说你投机倒把。

百元纸币的红色代表喜庆圆满 再出1000元钞票多半还是暖色系

记者:说到百元纸币的红色,这种红色或者说暖色调是不是你的创作意图之一?因为你早期的作品像《红高粱》、《阳光灿烂的日子》等,都是弥漫着有些夸张的红色或其他暖色调。好像你这代的艺术家都很偏爱红色,跟你们的经历有没有关系?

《阳光灿烂的日子》里那种荷尔蒙的气息,很大程度上来自于影片笼罩的那层橙黄色的光晕

顾长卫:因为在眼前出现最多的就是这张百元钞票,它就是粉橙色。可能下意识的,确实我喜欢暖色调的颜色,比如说电脑的桌面,我希望它是偏暖色一点。桌面要是冷色系,映在人的脸上和周围,你老觉得像夜晚。暖色让我比较温暖,比较接近人的肤色。

像这个百元人民币,它的颜色长期地对我们产生了潜移默化的影响。你说以后的更大面额纸币会很轻易地改成黄色或者是绿色吗?我估计即使将来某一天出了1000块的纸币,十有八九还是这个色系。

记者:你觉得这跟民族性有没有一些关系?比如说其他国家的纸币可能也有红色,但是很少把它用作最大面额的,像美元、日元没有红色的,欧元十块钱是红色的,十块是个很小的面额。但是中国是把红色作为最大的面额,这个有民族性的因素在里边吗?

顾长卫:对,中国人觉得红色会更喜庆一点,更热烈一点,更疯狂一点,确实可能跟民族性有关系。你看我们过节时张灯结彩,基本上都是以红色为主,确实能营造那种美满、喜庆、圆满的感觉。而对于好像欧美来说,红色没那么重要。

《最爱》之后不想拍沉重话题了 就想做点轻松的艺术

记者:从你的电影作品来说,拍《孔雀》、《立春》的时候,感觉你是一位非常有情怀、有格局的导演。但后来拍《微爱》,尤其主角用了当红的陈赫、Angelababy,让很多人不解。你怎么年近花甲想起来跟人民群众打成一片了?

顾长卫:其实拍《微爱》的时候,这两个演员都没那么红,拍完之后才红的,只不过恰好在他们红了之后才放映,显得我用当红明星一样。

但是我确实希望不要让我固定在一个印象里,比如拍完《孔雀》获得了一些好评,然后从此此生就跟《孔雀》这种片子干上了,这个也不太符合我自己的内心。我还是希望每个电影有不同的用意,要不然就不太有趣了。

记者:你现在拍了几部电影,是一个知名的导演,那你以后还会考虑做回一个专职的摄影师吗?

顾长卫:摄影师做到一个阶段,确实也想做点别的,就做导演。导演做了一段,又想再做点别的,现在就做一些当代艺术。好在我们赶上了这个时期,一个蓬勃、疯狂的多媒体时期,还是挺难得的。一百年前的艺术家、文人,他们之间的信息交换是很缓慢的,现在世界任何角落的事情基本上分分钟就传遍世界。既然干上了这样一个时期,就像多做点艺术上的尝试。

记者:在拍《微爱》之前,你拍摄的电影题材多少有些敏感,像《最爱》是关注艾滋病人群体。《最爱》上映的时候,原著阎连科的名字都没敢写在片头,是怕有麻烦吗?

顾长卫:那个电影在那个时候是有一点敏感。

记者:你也很大胆,请来章子怡、郭富城那样的明星,投资也挺大的。你不担心万一上映不了,跟投资方没法交代怎么办?

顾长卫:那个电影后来确实改动了很多。所以还是觉得像那样比较敏感的,比较沉重的话题还是少说吧。关注一下比较娱乐的,轻松的,给人兴奋的东西(拿起了桌上的百元钞票),比如说像当代艺术,仔细地欣赏和打量这张钱,挺好的。

记者:就是从宏大叙事(《最爱》),到小情小爱(《微爱》),再到微观世界的艺术?

顾长卫:其实宏观到极限的时候,又像是进到另外一个微观,有时候微观你微到一定程度就又到了另一个更大的世界了。一花一世界的感觉,就像这套围观人民币作品。

《B-X044Y036》

记者:这套作品很少有作品是有正式名字的,都是字母+数字,F、B、X、Y什么的,有什么含义吗?

顾长卫:这个名字起的方法这就是正反面和X、Y轴。F代表正面,B代表反面。比如《F-X086Y007》就是正面横着数第86块,竖着数第7块。后来这个系列里面还有一个Z,就是从这个侧面看(说着把钱平摊在手上,眯着眼睛看那薄薄的不到一毫米的侧面)。

记者:这个侧面还能看出东西来?

顾长卫:对,这套作品是Z打头的,看Z轴。

记者:这么薄得靠显微镜看了吧?

顾长卫:一张是看不出什么来,它要是有一摞呢(一边说一边比划一大摞钱的样子)?

记者:那你整个把一张纸币分成多少块?

顾长卫:我都忘了。几百块吧,是个三位数。因为分得很细,每块很小,你要给它起一个常规的名字,就很愚昧,很小气,甚至有点缺心眼。即使你起一个“世界”,它还是显得小,非常不可取,还非常容易影响观者,会先误导别人观赏的态度。

最早的文艺启蒙来自于给电影院打扫卫生

记者:这名字起得挺文艺的,你小时候是个文艺青年吗?

顾长卫:是,爱画画。但是也不能算严格的文艺青年,我觉得我都不够,很多人对于艺术的执着都比我强。我经常听别人的故事来鞭策自己,觉得应该勉励自己,不能太贪玩。

记者:你在78级同学里算年纪小的吧?

顾长卫:偏年轻,当时同学间岁数差得挺多的,像张艺谋那会已经28岁了,我当时是21岁,小的才18岁。

顾长卫(右)与张艺谋、巩俐在拍摄《红高粱》时的片场合照

记者:那你当时能考上电影学院也是非常难的?

顾长卫:偶然的,选摄影系也是没有选择的选择。因为中学有学画画的经验,喜欢拍照片、洗照片,做放大机放大照片什么的,那会还在我们那的工人文化宫做义工。每周二四六晚上放电影,我们站门口收票,进场之后我们也可以在那看电影,看完给人打扫卫生。那个时候从第一排看到第31排,从银幕前头看到后头,还在放映室里看过。那会开始觉得电影好玩,后来招生时发现有个电影学院,学摄影,就把我这几个爱好全给串在一起了。

记者:那个时代对你影响比较大的电影有哪些?

顾长卫:《闪闪的红星》、《创业》,七十年代中后期那些电影。结果现在创业又成时髦词了。我觉得创业是有活力的一种表现,创业热是个好现象,要是大家都觉得创业是瞎折腾,那说明这个时代没活力了,没有机会和可能性了。

我现在搞的这些某种程度上也是在创业,拍电影、做艺术,都尝试尝试。

(编辑:杨晶)