“作家挣多少钱?”

在诗《给尚武的姗拉》里,卡佛这样回答提问者:

不多 我说 他们还得做别的事

比如在工厂工作 拖地板 教书 摘水果 等等

什么事我都做 我说

美国作家雷德蒙·卡佛在他生命的50年里,用贫穷与酒精,浇灌了坚韧和绝望两种品质。他很早就立志写作,为了生存,干过勤杂工、锯木工、看门人,替人摘过郁金香。

看他的小说诗歌,字里行间流露出平静的苦楚。18岁的他和怀孕的小女友结婚时,自己还是个孩子。家境贫穷和被缩短的青春,是他写作的养料,也成为他生活的牢笼。他一度酗酒,直到39岁告别妻儿,才戒酒过上清醒的日子。

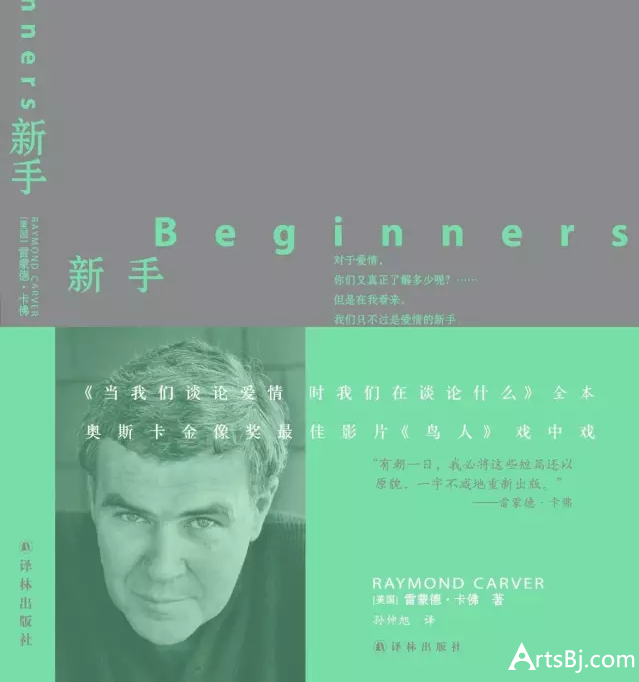

《新手》是他巅峰时期的产物,17篇小说里有许多他生活的影子,它们琐碎、灰暗,有些角落却包裹着一层清亮的悲悯和勇气。父亲向儿子倾诉自己出轨的心境,似乎得到理解;家庭因孩子遭遇车祸瓦解,勉力从重创中恢复过来;嫉妒年轻嬉皮士的老年人,某个时刻竟为前者祈祷……每个人都在生活的漩涡里挣扎。卡佛的语言更是令人着迷:简练干净,有一种对痛苦恰到好处的拿捏,仿佛把所有文字轻轻一推就崩溃,很危险,却忍不住一看再看。

出版社的朋友寄给我《新手》时,额外附上一本《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》,两本书其实是同一本,只不过后者被当时的编辑戈登?利什大规模地删改过,出版后一举将卡佛推上文学宝座,卡佛本人却无法忍受这样的修改。崇尚极简和留白的利什“砍”出来一派“冷硬”风格,同时也把原著里的悲悯抹去了,残酷感更强。这个版本影响很大,村上春树的《当我谈跑步时我谈些什么》,题目便是致敬。

但我更喜欢没有经过删改的《新手》,因为书里有更多的,谅解一切的情绪。去年赢得奥斯卡大奖的电影《鸟人》,主角正是因为卡佛的签名与鼓励,势必从好莱坞奋斗到百老汇。简洁文风的背后,其实可以触摸到卡佛是一个心灵温暖的人。

“这一生你得到了/你想要的吗,即使这样?/我得到了。/那你想要什么?/叫我自己亲爱的,感觉自己/在这个世上被爱。”这首诗是卡佛离世前的绝笔,他的痛苦亦是他的拯救,不禁叫人怅然。

想看样东西吗?

听到院门打开时,我正躺在床上。我仔细去听,什么都听不到。但是我听到院门开了。我想叫醒克里夫,他却睡得死死的。于是我就下床到了窗前。一轮硕大的月亮悬在包围着这座城市的山峦之上。那是一轮白月亮,上面遍布疤痕,很容易就能让人想象那是一张脸——眼窝、鼻子,甚至还有嘴唇。月光够亮,后院里的东西让我尽收眼底:草坪椅,柳树,杆子之间拉着的晾衣绳,我种的矮牵牛花,还有围着院子的栅栏和开着的院门。

但是外面无人走动,没有黑色的阴影。一切都在明亮的月光下,连最细小的东西也引起了我的注意,例如晾衣绳上整整齐齐的夹子,还有那两把上面没放东西的草坪椅。我把手放在凉凉的玻璃上,遮住月光,看到了更多东西。我听着。然后我又上床,却睡不着。我翻过来,转过去。我猜想开着的院门似乎是个邀请。克里夫的呼吸声音刺耳。他张着嘴巴,胳膊抱在苍白的、赤裸的胸膛上。他占了他那边的床,还有我这边的一大半。我把他推了又推,可他只是哼了哼。我又在床上待了一会,直到最后我明白了这没用。我下床找到拖鞋,去了厨房,在那里泡了杯茶,端着茶坐在餐桌前。我抽了根克里夫的不带过滤嘴的烟。

时间不早了。我不想去看时间。再过几个钟头我就得去上班,克里夫也得起来。他已经睡了几个钟头,不过闹钟响时他起床没问题。他也许会头疼。不过他会喝很多咖啡,在厕所待很久。吃四片阿司匹林,他就没事了。我喝茶,又抽了一根烟。过了一会儿,我决定出去把院门关上,就去找到睡袍。然后我去了后门那里。我抬头看,看到了星星,然而是月亮引起了我的注意,它照亮了一切——房子、树、电线、电话杆,还有整个这一带居民区。我仔细扫了一眼后院那里,然后才走下门廊。起了一阵微风,我裹紧睡袍。我朝打开的院门走去。

把我们家跟山姆?劳顿家隔开的栅栏那边有什么声响,我马上过去看。山姆胳膊放在栅栏上,身体倚靠在那里盯着我看。他用拳头堵住嘴,干咳了一声。

“晚上好,南希。”他说。

我说:“山姆,你吓了我一跳。你在干嘛,山姆?你听到什么声音了吗?我听到我家的院门开了。”

“我在这里待了有一阵子了,可是什么都没听到。”他说,“也没有看到什么东西。可能是风吧,没错。不过如果是闩上了,没理由会打开。”他嘴里在咀嚼什么东西。他看了看打开的院门,然后又看着我耸耸肩。他的头发在月光下是银色的,竖立在头上。外面亮得我能看到他的长鼻子,甚至能看到他脸上深深的皱纹。

我说:“你在干嘛,山姆?”我走进栅栏。

“捉虫。”他说,“我在捉虫。想看样东西吗?你过来,南希,我给你看样东西。”

“我过去。”我说着开始沿着我家房子的那一侧到了前门那里,走出去,沿着人行道走。我感觉怪怪的,就这样穿着睡衣和睡袍在外面。我心想我一定要记着这件事,穿着睡袍在外面走。我能看到山姆穿着睡袍站在他家房子的那一侧,他的睡衣睡裤刚好到了他的牛津鞋鞋背那里。他一只手拿着一个大手电筒,另一只手拿着一个罐子之类。他用电筒光引导我。我打开院门。

山姆和克里夫曾经是朋友。后来有天晚上他们喝酒时吵了起来。接下来,山姆就在两座房子之间竖起了栅栏,后来克里夫决定竖起自己的栅栏,那是在山姆失去米莉后再婚和当上父亲后不久。所有的事情都发生在一年多一点的时间里。米莉,山姆的第一任妻子,一直到去世都跟我是好朋友。她心脏病发时才四十五岁。显然她当时在拐上她家的车道时犯了病。她突然趴在方向盘上,车继续往前开,撞到车棚后面。山姆从家里跑出来时,发现她已经死了。有时在夜里,我们会听到那边传来嚎啕大哭的声音,肯定是他。我们听到时面面相觑,什么话都说不出来。我会浑身颤抖,克里夫会给自己再弄一杯酒。

山姆和米莉有个女儿,她十六岁时离开家,去旧金山当了“花儿”(嬉皮士)。多年来她时不时会寄卡片回来,但从没有回过家。米莉死时,山姆想联系她,却不知道她在哪里。他哭着说他先是失去了女儿,然后失去了女儿的妈妈。米莉下葬时,山姆嚎啕大哭。然后过了一阵子,他开始跟劳丽约会。我不知道劳丽姓什么,她比米莉年轻,是一所学校的老师,兼职帮人准备所得税申报。他追求的时间不长。他们两个人都是孤独、身处困境。所以他们就结了婚,后来有了小孩。但可悲之处就在这里:那个小孩患了白化病。他们从医院把他抱回家后没几天,我看到了这个小孩。无疑他换了白化病,这个可怜的小东西连指尖都有。他的眼睛虹膜带了点粉色,而不是白色,头发像老头那样白,另外头也太大。但是我没见过多少个小孩,所以那有可能是我想象出来的。

我第一次看到时,劳丽就站在摇篮的另一侧,抱着胳膊,她手背上的皮肤全破了,焦虑也让她抽搐着嘴唇。我知道她担心我会忘摇篮里看一眼抽口冷气还是怎么样。不过我有心理准备。克里夫已经跟我打过招呼。不管怎么样,我一般情况下也擅长掩饰自己的真实情感。我就用手碰了碰那个孩子两边小小的白色面颊,想要挤出笑容。我叫他的名字,说:“萨米。”但是我原以为我叫那个名字时会哭出来。我有所准备,但还是无法跟劳丽的视线长时间接触。她站在那里等着,而我暗自庆幸那是她的孩子。不,无论如何我不想要那样一个孩子。谢天谢地,我和克里夫很久以前就决定不要孩子。但是据克里夫说——他根本评判不了别人——小孩出生后,山姆的性格改变了。他变得脾气暴躁,缺少耐心,对整个世界都感到恼火,克里夫说。后来他跟克里夫有了那次争执,山姆竖起了栅栏。我们很久没有说话了,彼此都是。

“你看这个。”山姆说着提起睡衣蹲了下来,睡袍像扇子一样摊在膝上。他用电筒照在地上。

我去看,看到几条粗粗的白色鼻涕虫在一片露出来的地面上蠕动。

“我只需要给它们喷一下。”他说着举起一罐什么东西,看上去像是一罐杀虫剂,标签上面有个骷髅头和一对交叉的骨头。“鼻涕虫正在攻占这里。”他一边说着,嘴里一边在咀嚼什么东西。他把头扭到一边吐了一口,那可能是烟草。“我得几乎每天晚上都这样,也只是刚好差不多能顶住它们的攻势。”他用电筒光又扫到一个玻璃广口瓶,那里面已经快盛满这种东西。“我夜里为它们放下诱饵,然后一有机会,我就出来拿着这东西捉它们。这种破玩意儿到处都是,你们家的院子里也有,我敢说。要是我们家院子里有,你们的也会有。它们在院子里干的事可真是伤天害理啊。还有你的花。看看这里。”他说。他站起身拉过我的手,把我领到几丛玫瑰那里,让我看叶子上的小洞。“鼻涕虫真是种可怕的生物,我把它们丢在那边的那个广口瓶里,等到瓶满了,全都化掉了,我就去洒到玫瑰下面,挺好的肥料。”他用电筒光慢慢扫过玫瑰花丛。过了一会儿,他说:“挺棒的生活,对吧?”然后摇了摇头。

头顶有一架飞机飞过。我往上看,看到它闪烁的灯光,还看到了长长的一溜白色废气,在灯光后面,跟夜空中的其他东西一样清晰。我想象飞机上的人坐在座位上,系着安全带,有人在读书,有人只是盯着舷窗外面看。

我又看着山姆。我说:“劳丽和小山姆怎么样?”

“他们挺好。你知道的。”他说着耸耸肩。他继续嚼着嘴里此时不知在嚼的什么东西。“劳丽是个好女人。最好的。她是个好女人。”他又说了一遍,“如果没有她,我不知道该怎么办。我想要不是她,我会想和米莉在一起,不管她是在哪儿。就我所知道的,那是哪儿都不是。我对这件事就是这样想的,哪儿都不是。”他说,“死亡是哪儿都不是,南希。你想引用可以引用我这句话。”他又吐了一口。“萨米病了。你知道他容易患这种感冒,他很难摆脱。劳丽明天还要带他去看病。你们怎么样?克里夫好吗?”

……

我又走回房前那里,走在人行道上。我手扶院门停了一下,看了看四周这一带宁静的居民区。我不知道为什么,但是突然觉得跟十几岁时认识和爱过的人距离遥远。我想念人们。我在那里待了一阵子,希望能回到那段时期。接着我又想到一件事,清楚地明白自己做不到。不可能。可是我又想到我的生活跟我年轻时、对将来有着期望的以为将要拥有的生活截然不同。我现在不记得那些年我想怎样过日子,但是跟所有人一样,我有过计划。克里夫也是有过计划的人,所以我们认识了,并一直待在一起。

我进屋,把灯全关了。在卧室里,我脱下睡袍,叠好,放在伸手可及的地方,好让我在闹钟响时能拿到。我没去看时间,又查看了一次闹钟是定好了。后来我就上床,拉上被子,闭上眼。克里夫开始打呼噜。后来我想起来院门还没有闩。最后我睁开眼睛,只是躺在那里,眼睛转来转去地看室内的东西。过了一会儿,我侧过身,把一条胳膊搭在克里夫的腰上。我摇晃了他一下。他有一会儿不打呼噜了。后来他清清喉咙,吞咽了一下。……我用手去摸他的喉咙,找到他的脉搏。接着我用手捧着他留着胡茬的下巴,手背上感觉到他温暖的呼吸。我仔细去看他的脸,开始用指尖摸索他的五官。我碰到他合着的厚厚的眼睑,抚摸他前额上的皱纹。

我说:“克里夫,听我说,亲爱的。”在把想说的一切都讲出来之前,我先告诉他我爱他。我告诉他我一直爱他,而且会一直爱他。那些话需要在别的话之前先说出来。后来我就开始说话了。他的心神不在这里,根本听不到我说话,那都没关系。另外,我说话说到一半时,我想到他已经知道了我要说的一切,或许比我了解的更清楚,而且已经知道了很久。我想到那一点时,停了一会儿没说话,用一种新的眼光看着他。不管怎么样,我想说完已经开始说的话。我继续对他说,不带怨恨或者任何情绪,一切都在我心里。我最后说了最糟糕和最后的话,那就是觉得我们正在快速地往那个哪儿都不是的方向而去,该是承认的时候了,即使也许毫无办法。

你也许会觉得,说了这么多话啊。可是我因为说出来而感觉好了点。我擦掉脸上的泪水,躺了下来。克里夫似乎呼吸正常,可是响得让我听不到自己的呼吸。我想了一会儿我们家之外的那个世界,然后我就没有什么想法了,除了想到也许我能够入睡了。

(编辑:郑娜)