我的朋友梅尔·麦吉尼斯正说着什么。梅尔·麦吉尼斯是一位心脏病专家,有时这就给了他一种权力。

我们四个人正坐在他的餐桌旁喝着杜松子酒。阳光透过水池后面的大窗户洒满整个厨房。我和梅尔以及他的第二个太太特雷莎一我们叫她特里,还有我妻子劳拉。那会儿我们住在阿尔伯克基。不过我们几个都是外地人。

桌上放着一只冰桶。奎尔杜松子酒不停地消耗着,而我们不知不觉谈起了爱情。梅尔认为真正的爱情只能是精神恋爱。他说他进医校之前在神学院呆过五年。他说他仍然把在神学院的几年看成他一生中最重要的日子。

特里说,在梅尔之前和她住一块儿的那个男人非常爱她;以至于想杀了她。特里说,“有天晚上,他把我毒打了一顿。他抓着我的手腕,在起居室里把我连拖带拽地走了一圈。他嘴里不停地说,'我爱你,我爱你,你这婊子。’然后继续把我拖来拖去。我的头不断磕碰到东西。”特里环顾了一下餐桌。“对这种爱你该怎么办?”

她是个瘦削的女人,脸蛋漂亮,眼睛幽黑,褐色长发垂落在背上。她喜欢土耳其玉石项练,喜欢长坠型耳环。

“天哪,别傻了,那不是爱,你心里明白。”梅尔说,“我不知道你管它叫什么,但我肯定你不会把它叫作爱的。”

“随你怎么说吧,不过我知道这就是爱,”特里说,“这在你听来可能是疯话,但真的如此。人和人不一样,梅尔。当然,他可能有时过于疯狂了。是啊,可他确实爱我。或许是以他自己的方式,但他是爱的。梅尔,是有爱的。别说没有。”

梅尔呼出一口气。他端着酒杯转向劳拉和我。“那人威胁说要杀我,”梅尔说。他喝光了杯里的酒,又去拿酒瓶。“特里是浪漫主义者。特里是从'打是疼,骂是爱’那种学校里出来的。特里,心肝,别那么看我。”梅尔伸手到桌子那头,用手指碰了碰特里的脸颊。他对她笑了笑。

“他现在想来和解了,”她说。

“和解什么?”梅尔说,“有什么可和解的?我心里什么都清楚。这就够了。”

“我们怎么说起这个话题了?”特里说。她端起酒杯,喝了一口。“梅尔脑袋里总有爱情,”她说,“对不对,宝贝儿?”她微笑着,我想那是最后的一笑了。

“我只是不想把埃德的行为叫作爱情罢了。我就是这个意思,亲爱的。”梅尔说,“你们俩呢?”梅尔冲我和劳拉说,“你们认为那象爱情吗?”

“问我可问错人了,”我说,“我根本不了解那人。我只是偶尔听人提起过他的名字。我怎么会知道。你得知道详情才行。不过我想你刚才的意思是,爱情是绝对的。”

梅尔说,“我所说的爱情正是这种。我所说的爱情是,你不会想要杀人。”

劳拉说,“我不了解埃德,也不了解任何情况。不过谁又能判断别人的是与非呢?”

我碰了碰劳拉的手背。她朝我笑了一下。我抓起劳拉的手。手很温暖,指甲修剪得光洁漂亮。我搂住了她的腰。

特里说,“我不在的时候,他喝了老鼠药。”她的手抱住双臂。“他们把他送到圣菲的医院去了。我们过去住那儿,离这儿大约十英里。他们救了他的命。不过他的齿龈从此不牢靠了。我是说他们把它拔了下来。那以后,他的牙象狗牙一样凸在外面了。上帝啊,”特里说。她呆了一会儿,把胳膊放下来,端起酒杯。

“一般人谁会这么做啊!”劳拉说。

“现在他动不了了,”梅尔说,“他死了。”

梅尔把一茶碟宜母子递给我。我抓了几片,把汁挤进酒杯,又用手指搅了搅冰块。

“情况更糟了,”特里说,“他朝嘴巴里开了一枪。但这件事他做得也不漂亮。可怜的埃德,”特里摇摇头。

“可怜的埃德汉什么了不起的,”梅尔说,“他是个危险的人。”

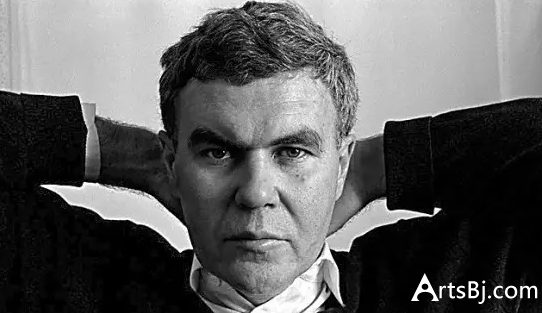

梅尔四十五岁了,个子很高,四肢瘦长,有一头柔软的鬈发,由于常打网球,他的脸和胳膊全是褐色的。他严肃的时候,他的举止,他的所有动作都极精确,极谨慎。

“他确实爱我,梅尔。让我这么说吧,”特里说,“我就要求这一点。他爱我和你爱我的方式不一样。我不谈这个。但他确实爱我。允许我这么说,行吗?”

“你说他'这件事做得也不漂亮’,是什么意思?”我说。

劳拉端着杯子向前倾了倾身子,把胳膊支在桌子上,用两只手握住杯子。她看看梅尔又看看特里,等待着,坦率的脸上露出迷惑的神情,似乎很惊异这种事情会在你的朋友身上发生。

“他想自杀,怎么把事情弄糟了呢?”

“我来告诉你怎么回事吧,”梅尔说,“他用的是那把20.2口径的手枪,就是他拿着吓唬我和特里的那把。噢,我不开玩笑,那人老是吓唬人。你们可以想象那些日子我们是怎么过的。就象难民。我甚至也买了一把枪。你信吗?象我这样的人?但我确实买了。为了自卫我买了一把,放在汽车杂物格里。有时候,我深夜必须离开公寓,去医院,你们知道吗?我和特里那会儿还没结婚,我的前妻占着房子,孩子,狗和一切,我和特里就住这所公寓里。我刚才说了,有时候,深更半夜,我接到一个电话,凌晨两三点钟必须赶到医院去。屋外的停车空地一片漆黑,还没钻进汽车,我已经浑身冒冷汗了。我完全无法预料他会不会从灌木丛或从车后面冒出来,向我开枪。我的意思是,那人疯了,装颗炸弹什么的,也是可能的。他过去甭管是几点,都打电话叫我去照顾他,说他需要和医生谈谈,我一回电话给他,他就说,'混蛋,你没几天活头了。’诸如此类。真可怕,我跟你们说。”

“我觉得对不起他,”特里说。

“听起来象场噩梦,”劳拉说,他朝自己开枪以后到底怎么样了?”“可是劳拉是一名法律秘书。我们是在工作上认识的。后来不知不觉地,我们就相爱了。她三十五岁,比我小三岁。除了相爱,我们还彼此欣赏,彼此陪伴。她是个随和的人。

“后来怎么了?”劳拉说。

梅尔说,“他在他屋里朝嘴里面开了一枪。有人听见枪声,就对经理讲了。他们用万能钥匙打开门屋,看见了现场,就叫来了救护车。我碰巧也在那儿,看着他们把他抬上车,他还活着,但失去了知觉。那人又活了三天。他的脑袋肿得有正常人的两个那么大。我从没见过这副模样,我希望我再也别见到。特里得知以后,要求到病房守在他身旁。我们为此打了一架。我认为她不该看见他那样子。我当时觉得她不该见他,现在我还这么认为。”

“谁赢了?”劳拉说。

“他死的时候,我在他历里,”特里说,“他再没醒过来。但我坐在他身边。他没有别人了。”

“他是个危险的人,”梅尔说,“如果你管它叫爱,那就随你便吧。”

“那就是爱,”特里说,“当然,在大多数人眼里,它是不正常。但他情愿为它而死。他也确实为它死了。”

“我肯定不会把这叫作爱的,”梅尔说,“我是说,没入明白他干嘛要这么做。我见过很多自杀的事,我说不出谁会知道他们这么做是为什么。”

梅尔把两只手放在脖后,斜着椅背。“我对那种爱不感兴趣,”他说,“如果那算爱的话,你这么说好了。”

特里说,“我们当时很害怕。梅尔甚至写了份遗嘱,还给他在加利福尼亚的哥哥写了封信。他哥哥曾参加过绿色贝雷帽。梅尔告诉他,如果出了事该去找谁。”

特里喝着杯中酒。她说,“不过梅尔刚才说得对——我们活得是象难民。我们担惊受怕。起码梅尔是这样,是不是,亲爱的?我有一次甚至给警察打了电话,但他们无能为力。他们说除非埃德真做了什么,否则他们不能采取任何行动。这岂不可笑?”特里说。

她把最后一点儿杜松子酒倒进杯子,摇了摇酒瓶。梅尔从桌旁站起身,朝碗橱走去。他又拿了一瓶酒回来。

“我和尼克知道什么是爱情,”劳拉说,“我是说,就我们而言。”她用膝盖碰碰我的膝盖。“你现在该说点什么了,”劳拉说,对我微微一笑。

我抓起劳拉的手,把它举到唇边,以示回答。我用吻她手的办法制造了一个.大效果。所有人都很开心。

“我们很幸运,”我说。

“你们这两个家伙,”特里说,“别来这一套了。你们让我恶心。你们还在度蜜月吧,我的上帝。你们还那么狂热吧,大喊大叫的。等等,你们俩在一块儿有多久了?多久?一年?一年多了?”

“快一年半了,”劳拉脸红红的,微笑着说:“噢,这就是了,”特里说,“还得等等再说。”

她端着酒杯,盯着劳拉。

“我没开玩笑,”特里说。梅尔打开酒瓶,围着餐桌斟了一圈。

“伙计们,”他说,“咱们干一杯吧。我提议干一杯。为爱情干杯。为真正的爱情。”

我们碰了碰杯。

“为爱情,”我们说。

屋外的后院里,有条狗叫了起来。从窗口飘进来的白杨树叶拍打在酒杯上。午后的太阳,就象这屋中的一个精灵,遍洒安逸,慷慨的光芒。我们简直是到了什么仙境了。我们又举起酒杯,象刚刚一致同意了对某件事开禁的孩子,咧嘴笑着。

“我来告诉你们什么是真正的爱情,”梅尔说,“我是说,我会给你们举一个很好的例子。然后你们就能得出你们自己的结论。”他又往杯子里倒了些杜松子酒,加了块冰和一片宜母子。我们一边咂着酒,一边等他说话。劳拉和我又碰了碰膝盖,我把一只手放在她温暖的大腿上,再也没挪开。

“我们当中有谁对爱情真正了解什么吗?”梅尔说,“在我看来,我们不过是些初学者。我们说我们彼此相爱,而且确实如此,我不怀疑。我爱特里,特里爱我,你们俩呢,也彼此相爱。你们知道我现在所说的这种爱情是什么。肉体上的爱,那种爱使你专注于某一个人,除去爱他的身体,还爱他或她的灵魂。肉欲的爱,好吧,就叫它情感之爱吧,是每天都关心着另外那个人。但有时,一想到我一定也爱过我的第一位妻子,我就很难过。但我确实爱过,我知道我爱过她。所以我想就这点而言,我很象特里。特里和埃德。”他考虑了一下又接着说,“曾经有一段时间我觉得我爱我前妻胜过生活本身。但现在我恨她的厚颜无耻。确实如此。你们对此作何解释呢?那爱情怎么了?它出了什么毛病,这正是我想知道的。我希望有人能告诉我。然后是埃德。好吧,我们回过头来再说说埃德。他那么爱特里,他想杀她,后来又转而自杀。”梅尔止住话头,吞了一口酒。“你们俩在一起呆了十八个月,你们彼此相爱。你们浑身都透着这股劲。你们因为爱情而光彩照人。但是,你们相遇之前也曾爱过其他人。你们也都结过婚,就象我们一样。甚至这之前,你们可能还爱过别的人。特里和我在一块儿五年了,结婚也四年了。糟糕的是,不过也是好事,也许你们会说是保留下来的美德,这美德就是,如果我们中谁出了什么事——请原谅我这么说——假如明天我们俩有谁出了事,我想另一个,另一个人会伤心一会儿,你们知道,但很快,活着的一方就会跑出去,再恋爱,用不了多久就会另有新欢。所有这些,我们所说的这种爱情,不过就是一种记忆。甚至可能连记忆都不是。我错了吗?我搞错了吗?如果你们认为我错了,我希望你们立刻给我指出来。我想知道。我的意思是,我什么也不明白,我是第一个承认这一点的。”

“梅尔,看在上帝的份儿上,”特里说。她伸出手,抱住了他的腰。“你是不是醉了?亲爱的?你醉了吗?”

“亲爱的,我不过是说说,”梅尔说,“行不行?我没必要非得醉了才能说我的想法吧。我是说,我们都在说,对不对?”梅尔说,他的眼睛紧盯着特里。

“宝贝儿,我没批评你,”特里说。她拿起酒杯。

“我今天不用时刻待命,”梅尔说,“让我提醒你们这一点。我不用随时待命,”他说。

“梅尔,我们爱你,”劳拉说。

梅尔看着劳拉。他看着她,好象他认不清她,好象她换了个人。

“我也爱你,劳拉,”梅尔说,“还有你,尼克,也爱你。你知道吗?”梅尔说,“你们俩是我们的朋友,”梅尔说。

他抓起酒杯。

梅尔说,“我要告诉你们一件事。我的意思是,我要证明一点。你们知道,这件事发生在几个月之前,但现在还没彻底了结。我们这么谈着话,就好象我们知道谈爱的时候我们谈的是什么似的,这件事会,使我们感到羞惭。”

“好了,”特里说,”如果你没醉,你就别象醉了似地说话。”

“你这辈子就闭这一次嘴,”梅尔平静地说,“你能不能行行好,一分钟里别说话?我接着刚才的说,有一对老夫妇开车到州界上,车被撞毁了。一个小孩子撞了他们,他们被撞散了架,也没人给他们什么机会让他们度过难关。”

特里看看我们,然后看看梅尔。她的神情很焦虑,但也许这个词太重了。

梅尔将酒瓶在席间传了一圈。

“那天晚上我值班,”梅尔说,“那会儿是五月,要不就是六月。特里和我刚坐下要吃饭,医院就来了电话,州界上出了这事儿。一个喝醉了的小孩,小青年,开着他爸爸的轻便货车一家伙撞上了这辆露营车,那老两口就在车上。他们已经七十五岁了,那对夫妇。那孩子——十八,十九,差不多吧——当场毙了命。驾驶盘穿透了他的胸骨。那老两口,你们知道,都活着。我的意思是,仅仅是还活着。他们伤得很严重。多处骨折,内伤,大出血,挫伤,裂伤,很严重,两个人还都得了脑震荡。相信我说的,他们的病情的确很严重。当然,他们的年龄对他们就是一种打击。我得说她的情况比他更糟。除了其它毛病,还患了脾脏脱出。两人的膝盖骨都碎了。不过他们都系了安全带,天知道,就是这东西救了他们的命。”

“伙计们,这可是为国家安全局作的一则广告啊,”特里说,“这里是你们的发言人,梅尔文?麦吉尼斯医生在发言。”特里笑了,“梅尔,”她说,“有时候你太过分了,但我爱你,亲爱的,”她说。

“亲爱的,我爱你,”梅尔说。

他往桌子前倾了倾身。特里在桌中央够到了他。他们吻起来。’

“特里是对的,”梅尔坐稳后说道,“接着说安全带。不过严肃地说,那两位老人,形状还没大变。我到那儿的时候,那孩子已死了,我刚才说了。他被抬出来,放在一边儿,搁在一张轮床上。我看了一眼那对老夫妻,就让急诊室护士去叫一位神经科医生,一位整形科医生和两位外科医生立刻到这儿来。”

他端起杯子喝了一口,“我会尽量长话短说的,”他说,“于是我们把这两个人抬进了手术室,大半夜就一直为他们动手术。这两个人,他们体内积蓄的力量简直不可思议。你有时能碰上这种人。所以我们尽了一切努力,天快亮时,我们给了他们百分之五十的生存机会。行了,于是我们把他们转到重点护理组。他们二位在那儿呆了两星期,一直顽强抗拒着疾病,各方面都变得越来越好。后来,我们把他们送回了家。”

梅尔停了片刻。“现在,”他说,“让我们干了这杯廉价酒。然后我们去吃饭,好吗?我和特里知道一个新地方。我们就去那儿吧,去我们知道的那个新地方。不过我们去之前,得先干了这几杯廉价的、让人恶心的杜松子酒。”

特里说,“我们还没在那儿吃过饭。不过看样子不错。从外面看,你们知道。”

“我喜欢吃,”梅尔说,“如果能让我一切重头来,我就去当大厨师。你们知道吗?对不对,特里?”梅尔说。

他笑起来。他用指头搅了搅杯里的冰块。

“特里知道,”他说,“特里可以告诉你们。不过再让我说几句。如果我能重新投胎,投在不同的时间,一切都不同,你们猜怎么着?我希望我能转世成一名武士。披一身铁甲,就会很安全。在火药、毛瑟枪、手枪出现之前,当一名武士就可以了。”

“梅尔会胯下一匹马,手中一杆长矛,”特里说。

“到哪儿都戴一条女用围巾,”劳拉说。

“或者就带个女人,”梅尔说。

“不害臊,”劳拉说。

特里说,“没准儿你转世成了?奴隶。那会儿奴隶可没这么舒服,”特里说。

“奴隶从来就没舒服过,”梅尔说,“不过我想,即使武士也不过是什么人的容器①罢了。是不是这么回事?不过每个人都总是别人的容器。对不对,特里?但我喜欢武士,除了因为他们有女士,还因为那一身盔甲,你们知道,他们不会轻易受伤害的。那会儿可没什么汽车,你们知道吧?没什么喝醉的小伙子突然撞进你的直肠里去。”

“那叫奴隶,不叫容器。”①

“奴隶,容器,”梅尔说,“他妈的有什么不同?你反正明白我的思意。好吧,”梅尔说,“我没文化。我只学我的本行。我是个心脏外科医生。当然,我只是个机械师。我不过就是去捣捣乱,安排安排罢了。他妈的,”梅尔说。

“谦虚可不适于你,”特里说。

“他不过是个谦逊的外科医生,”我说,“不过梅尔,有时他们会被那身盔甲闷死的。如果太热,如果太累或消耗太多,他们也会得心脏病。我在哪儿读到过,他们就因为穿着那身盔甲,累得精疲力尽,从马上摔了下来,再也站不起来了。有时候,他们还被自己的马踩踏。”

“这太可怕了,”梅尔说,“尼基,这真是可怕的事。我想他们会呆在那儿,等着什么人赶来,把他们做成烤肉串。”

“别的'容器’,”特里说。

“对”,梅尔说,“奴隶会守着他的,会以爱的名义刺死那卑鄙之徒的。或随便他们在那个时代会交战的什么混帐东西。”

“我们现在还在和这些事交战,”特里说。

劳拉说,“什么也没变。”

劳拉的脸颊仍然红红的。她的眼睛很亮。她把杯子举到唇边。

梅尔又给自己倒了一杯酒。他凑近标签仔细看,好象在研究一长排数字。然后他慢慢地把酒瓶放到桌上,又慢慢地将手伸向奎宁水。

“那对老夫妇怎么样了?”劳拉说,“那故事开了头,还没讲完呢。”

劳拉想点烟,一直点不着。她的火柴总是灭。

屋内的阳光现在不同了,减弱了。但窗外的树叶还在闪烁着光亮,我注视着它们落在窗玻璃和福米加柜台上的影子。当然,那影子也与先前不同了。

“那对老人怎么样了?”我说。

“虽然老却很聪明,”特里说,梅尔盯着她。

特里说,“亲爱的,继续讲你的故事吧。我不过开个玩笑。后来怎么样了?”

“特里,有时候,”梅尔说。

“好啦;梅尔,”特里说,“亲亲,别老是这么严肃。你不会听玩笑话吗?”“玩笑在哪儿?”梅尔说。

他拿起酒杯,直勾勾地望着他太太。

“后来怎么了?”劳拉说。

梅尔又把目光投向劳拉。他说,“劳拉,如果我没有特里,如果我不是这么爱她,如果尼克不是我最好的朋友,我就会爱上你。亲爱的,我会把你劫持走的,”他说。

“讲你的故事吧,”特里说,“我们好去那个新地方啊。”

“好吧,”梅尔说,“我刚才讲到哪儿了?”他说,盯着桌子看了一会儿,然后开始讲述。

“我每天都去看望他们俩,假如正好有其它出诊安排,有时就一天去两次。他们俩全都打着石膏,绑着绷带,从头到脚。你们知道那样子的,在电影里见过。他们就是那样子,就象电影里那样。只露出眼睛洞、鼻孔洞和嘴巴洞。她还得把两条腿吊起来。那位丈夫在很长一段时间里非常沮丧。即使他知道他太太很快就要度过难关了,他还是非常沮丧。但不是因为这场事故。我是说,事故是一件事,但不是全部。我凑到他的嘴洞那儿,你们知道,他说不是,不是因为这场事故,而是因为他从眼洞那儿看不见她。他说,就是这让他感觉那么不好的。你们能想象吗?我告诉你们,就因为不能转转他那倒楣的头去看看他倒楣的太太,这人的心都碎了。”

梅尔看看桌边的人,要讲什么,又摇了摇头。

“我是说,看不见他那倒楣女人,简直要了这老家伙的命。”

我们都看着梅尔。

“你们明白我的意思了吗?”他说。

我们那会儿可能都有些醉了。我知道要对一件事全神贯注已经很难了。阳光缓缓地流出屋,它先前从窗户那儿进来,这会儿又从窗户退了出去。但没有人动一动,从桌边站起身,打开头顶的灯。

“听着,”梅尔说,“我们干了这讨厌的酒吧。这儿还够每人一杯的。然后我们就去吃饭。我们就去那个新地方。”

“他心情忧郁,”特里说,“梅尔,你干嘛不吃片药呢?”

梅尔摇了摇头,“这儿有的我都吃过了。”

“我们偶尔会需要片药的,”我说。

“有些人生来就需要,”特里说。

她正用手指擦着桌上的什么东西。过了一会儿,她住了手。

“我想我该给我的孩子打电话去了,”梅尔说,“都喝够了吗?我去给我的孩子打电话了,”他说。

特里说,“如果是马乔里接电话怎么办?你们二位,你们听我们说过马乔里吗?亲爱的,你知道你不想和马乔里讲话。那会让你心情更糟。”

“我不想和马乔里讲什么,”梅尔说,“但我要和我的孩子讲话。”

“梅尔没有一天不说他盼着她能再婚呢。要不然就没命了,”特里说。“因为,”特里说,“她搞得我们快破产了。梅尔说她再不结婚,就是跟他过不去。她有个男朋友跟她和孩子住一块儿,所以梅尔等于在资助她的男朋友。”

“她对蜜蜂过敏,”梅尔说,“如果我不祈祷她再婚,我就祈祷她被一群该死的蜜蜂螫死。”

“不害臊,”劳拉说。

“嗞嗞嗞嗞——”梅尔说,把手指变成蜜蜂,到特里的喉咙处嗡嗡叫着。然后他将两只手猛地垂落到身体两侧。

“她很恶毒,”梅尔说,“有时候,我真想穿一身蜜蜂养护员的工作服去趟她那儿。你们知道,就那种象钢盔似的草帽,有个盘子模样的东西垂下来遮住脸,大手套,厚厚实实的外罩,你们知道吗?我就去敲敲门,然后往屋里放一个蜂房。不过,我首先要确定孩子们不在里面,这是当然的。”

他把一条腿架在另一条腿上。他这么做似乎费了好大的劲儿。于是他还是把两只脚都放到地上,身子往前倾,胳膊肘支在桌上,双手捧着下巴。

“说来说去,我可能不会给孩子们打电话的。也许并不是非打不可。要不我们就去吃饭。这主意怎么样?”

“我觉得不错,”我说,“吃不吃都行。要不就接着喝。我可以勇往直前,直到太阳落山。”

“亲爱的,这是什么意思?”劳拉说。

“就是我所说的这个意思啊,”我说,“就是说,我可以坚持下去。就这意思。”

“我可以自己吃点儿东西,”劳拉说,“我觉得我这辈子从来没这么饿过。有什么可以嚼嚼的吗?”

“我去拿点儿奶酩和饼干来,”特里说。

但特里仍坐在那儿,没站起来去取什么东西。

梅尔碰翻了他的酒杯,把酒都洒在桌上了。

“杜松子酒光了,”梅尔说。

特里说,“怎么办?”

我能听见我的心跳。我能听见每个人的心跳。我能听见我们坐在那儿弄出的响声,我们谁也没动,即使当屋内暗了下来。

①梅尔错把vassal(“奴隶”)念成了vessel,就成了“容器”了。

(编辑:郑娜)