我喜欢活着,呼吸,甚于喜欢工作。我不觉得我做的东西可以在将来对社会有什么重要意义。因此,如果你愿意,我的艺术就是活着,每一瞬间,每一次呼吸就是一个作品,那是不留痕迹的,既不诉诸视觉,也不诉诸大脑,那是一种其乐融融的感觉……

1905年,18岁的杜尚(Marcel Duchamp)为了逃避兵役,装模作样学画版画,侥幸成了一名艺术家。没有人料到,这个三心二意的青年会成为改写西方艺术史的千载大家。穿越时空,1914年8月,第一次世界大战爆发,25岁的维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)作为志愿者积极参军,据说,他是因为生命困惑而去送死,这却促使他在战壕里写成了改写西方哲学史的《逻辑哲学论》。

杜尚的意义在于他异常彻底的思想与生活,这一点和维特根斯坦惊人的相似。维特根斯坦可以在飞行员和哲学家之间左顾右盼,杜尚则漫不经心成了艺术大师;维特根斯坦三十出头心甘情愿去当小学教员,杜尚后半生则气定神闲,乐在“棋”中。维特根斯坦说:“哲学只是把一切摆在我们面前,它既不解释什么,也不推演什么。因为一切都已公开地摆在那里了,没有什么需要解释。”而杜尚的艺术也是那样“明摆着的”,坚实地表达着世界,而且“像水晶一样清晰”。

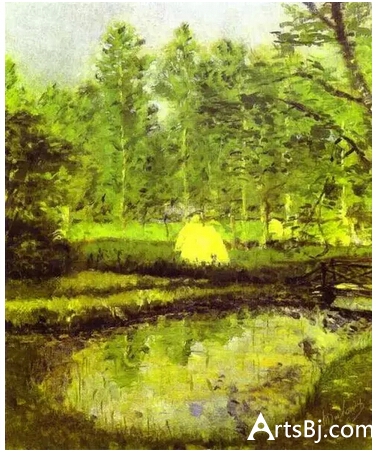

1902年:布兰维尔的风景

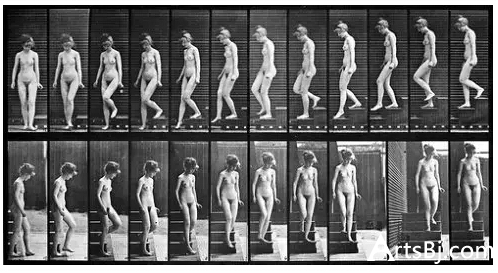

杜尚初期的作品并未显露任何天才式的特征,像《布兰维尔的风景》那样印象主义的画作丝毫不能见出一个大艺术家的深沉慧根。然而,当杜尚开始画出一些立体主义的重要作品,尤其是为哥哥的厨房画《研磨机》,着手创作将“时间-运动”作为考察对象的《下楼的裸女》,他已经对传统的静物美学产生怀疑,反对视网膜的感性美,而这意味着思想的开端,一扇朝向另一些事物的窗户悄然洞开,新的艺术游戏规则而非美学规则正在静寂中酝酿一个世纪的暴风骤雨。

杜尚的艺术在于呈现了真实的世界图几。真和假,美和丑,意义和空虚,这些平常对立的事物,不再冤家路窄,水火不容,而是任杜尚拿捏,全部成了杜尚的把柄。因为,对事情起作用的既不是在正确的情况下,也不是在错误的情况下,而就是“在……情况下”,自相抵牾之物在杜尚这里完全相辅相成。所以,无论是写上“断臂之前”的雪铲,还是以丑博美的《泉》,无论是动静相歼的《自行车轮》,还是在传世名作上随便画胡子的《L·H·O·O·Q》,无论是意义明灭的《不幸的现成品》,还是将“开”和“关”同时体现出来的《门》,在这些独异的作品中,真实和荒谬,严肃和戏谑,思想和空无,公理和变化,权威和日常,匠心和随意,形成拉弓射箭式的急遽张力。这种张力是在巨大的平静中生成的,丝毫不亚于米开朗基罗弓着身子在西斯廷大教堂的天顶上雕画《创世纪》。值得惊叹的是,杜尚自始至终没有站在事物对立的两端,而是沉浸入一种本然性的框架,呈现出一种散溢性的思想图几:有和无、美和丑的对立、冲突、缓解、消散以至圆融。

1917年:泉(1964年复制品)

《L·H·O·O·Q》

杜尚不喜欢貌似庄严的华丽,他的艺术始终致力于一种观念的真朴性和直接性。当本雅明畅言普鲁斯特的《追忆逝水华年》“来自一种不可思议的综合,它将神秘主义者的凝聚力、散文大师的技巧、讽刺家的锋芒、学者的博闻强记和偏执狂的自我意识在一部自传性作品中熔于一炉”,而杜尚不可思议地拒绝这一切。杜尚一生都没有看过《追忆似水年华》,他在晚年的访谈中说自己也不想看。对于杜尚,时间不是像普鲁斯特汪洋决堤般的“过去”式回忆,也不是海德格尔的“未来”或“地平域的对撑”,也不是胡塞尔的持留记忆、原初印象、连带展望的三元动态展现,也不是维特根斯坦的日常生活的“宗教气氛”,而就是像《下楼的裸女》表达的那样,是一种共时性的宁静、碎裂、自足与厌倦,是“新闻、故事和视觉”的冷静合谋。在这里,杜尚并没有像二十世纪深具影响的文化大师那样将时间和心灵联系起来,而是接近亚里士多德说的:“时间或者同于运动, 或者是运动的一种规定。”或者说杜尚和亚里士多德一样关注时间的“现在”,但却是一种貌似科学、嘲讽科学的解析式的现在。然而,杜尚可以耗费八年时间画《新娘,甚至被光棍们剥光了衣服》,可以用二十年时间边下棋边秘密地创作他最后的装置作品《给予:1.瀑布,2.燃烧的气体》,这证明他充分掌控着轻和重、快和慢、深和浅的时间性关系,艺术、生活对他都显得手到擒来,毫不费力。

杜尚对艺术和生活关系的深澈理解是世人谈论得最多的。“一个人的生活不必负担太重,做太多的事,要有妻子,孩子,房子,车子。幸运的是我认识到这一点的时候相当早……我是生而无憾的。”“我喜欢活着,呼吸,甚于喜欢工作。我不觉得我做的东西可以在将来对社会有什么重要意义。因此,如果你愿意,我的艺术就是活着,每一瞬间,每一次呼吸就是一个作品,那是不留痕迹的,既不诉诸视觉,也不诉诸大脑,那是一种其乐融融的感觉……”也许我们可以将这理解成是晚年杜尚的真实写照,但是这种融会贯通,这种行云流水的自为自在,如同维特根斯坦的墓志铭“告诉他们,我这辈子过得很好”一样,是“个体幸福论”的完美注脚,而非对”生活的艺术”或“艺术的生活”的二元-一元式曲解。

通过一系列保留下来的生活照片和艺术照片,我们看到杜尚的表情中有冷酷,有不羁,有惬意,有嘲讽,一种贵族风度,很难说更多的是如水的平静,但是他的眼睛始终流露出一种深切洞察的神情或能力。“我关注一件东西不在于它本身是什么,我关注它是如何脱离本身而变成另外的东西,关注人们精确地确定事物的每一时刻。关注这一时刻的消逝,关注看到这个事物或谈论这个事物并让它放任自流的每一时刻。”通过把自行车轮子固定在板凳上,把标准直尺变成否定性的弯弯曲曲的尺子,把窗户做成暗无天日的窗户,把衣帽钩钉在地板上,做气模做成士兵、报童、警察、牧师、站长的形象,把书做得最不像书而是手提的盒子,时空的新鲜不断呈现,生存的意义刹那间倾溢,而意义正是在无意义之处蕴藉、虚显、生成、突然涌现,同时又神迹般地稀释、退缩、分散、销声匿迹。

杜尚的艺术让我们想到人类亘古以来的游戏。青年尼采曾在《希腊悲剧时代的哲学》中谈到“世界游戏”的审美直觉:艺术家像孩子一样自由地建设着、破坏着,召唤另外的世界进入生活。基于对人类游戏的深刻观察,维特根斯坦在他那部“用剪刀和浆糊完成的著作”《哲学研究》中谈到:语言游戏没有本质,有各种各样的游戏,游戏之间具有相似性。然而,我们要问:这种相似和那种相似是否相似?相似和相同需要相互分辨、相互印证,相似性依然没有脱离本质的范畴,所以思想必然依旧栖居于多样态的日常游戏。假如维特根斯坦喜欢研究工具箱、扑克牌、蜘蛛网、织布机、路标、语言的街道和迷宫,那么杜尚感兴趣的则是机器、裸体、玻璃、瓶架子、小便器、直尺、房门、旋转陀螺、国际象棋……同样有趣的东西。无论杜尚画画、下棋还是动手做作品,他都凝视着事物的运动,这种运动的真趣不是存在于视觉中,而是存在于观念中,这种对运动的欣赏有对静物式的传统形上学的厌倦,不是时代的破罐子破摔而是保持着“物”的尊严,这种是艺术也是生活的日常活动有自《下楼的裸女》而来的功能性思想,更有和维特根斯坦一样的对“打破界线”的深刻迷恋,而这正是二十世纪最值得珍存的文化风景。

1911年:下楼的裸女NO.2

1884-1885年:下楼的裸女,慕布里奇的连续摄影实践

如同维特根斯坦将哲学引向了语言、生活的自由天地,杜尚以他超人的轻松智慧将艺术带入到一个更真实也更广阔的纯粹境地:不再是描画幻影,而是直面真正的物和人生;不再是用艺术表达永恒,而是取消一切永恒;不再是单纯地表达意义,而是用各种各样的形式和意义捉迷藏,质问意义有何意义。一种新游戏打开一个更敞阔的世界。这牵扯到事物和语言的起源:不是为真-美,而是一种基础性的东西,而基础性的东西也许正是表面显露却来不及表述的东西。如此以来,塞尚式的人类理性与困惑消失了,毕加索式的欲望表达消失了,超现实主义和达达主义的混乱消失了,深邃和清浅相统一,自然和怪异相统一,悠闲和攻击相统一,深沉的注视同样是刻薄的嘲讽。如此以来,永恒和变化被彻底放逐了,事物闪光的表面与其自由冷漠的机制成为一种反抗性的、更坚实、更持久的东西,而这依然是文化、思想、艺术,同时又潺潺着新鲜如初、细水长流的生活。

今天,没有几位艺术家能像杜尚那样轻巧地答复一个艺术展览的邀请:“给你个毬。”然而,他故意把皮球(pesudeballe)错拼成毬(podebal),就像用“清新的窗户(fresh window)暗射“法国的寡妇”(french widow),就像“新娘,甚至被光棍们扒光了衣服”( The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even)一样,是一个诗意的、富于变化的智性游戏。今天,像安迪·沃霍尔那样的二流艺术家也许还能带给当代艺术家灵感,艺术要么清贫,要么赚钱,然而没有谁再能像杜尚那样真实地生活。“我最好的作品是我的生活。”这并非杜尚的原话,但却成为杜尚最真切的自白。艺术和生活对于杜尚根本不是孰高孰低的问题,更不是通常理解的水乳交融的关系,而是呈现为一种奇异的接近、分离、圆融、再接近、再分离,一种非相称的日常世界的本几关系。今天他在卖画,明天他在做生意,后天他在下棋,而艺术就在这中间卓然挺立。艺术不在生活之上,也不在生活之下,艺术就是艺术。假如今天的艺术如万花筒一样有无尽的可能,那么一种根本性的几微却惟有杜尚掌握。波普艺术,装置艺术,行为艺术、观念艺术、环境艺术、偶发艺术、大地艺术……也许杜尚给出了10000种可能,在物欲横流的现代世界,观念横流、话语横流、现成品横流、真假难辨的结果是杜尚始料未及的,但惟有源头的清澈才有后来的泥沙俱下、大浪浑浊。杜尚和维特根斯坦一样,他们都不认为艺术、人生是一盘死棋,而是一盘始终在下着的活棋,可以说,他们都是人类游戏规则的破坏者和制定者。假如维特根斯坦能被称为“千年哲学家”(赵汀阳语),那么杜尚无疑可以被称为千年艺术家。杜尚用他的艺术、思想、生活,悄无声息地书写着一部大象无形的《未来千年艺术备忘录》。

晚年杜尚

超现实主义合影

但是,杜尚的“意义”尚没有被完全发现。杜尚将绘画引入艺术的自由之境,他的思想在于彻底叛离古希腊式的“技艺”(techne)思想。“起初他们都是工匠,我更中意这个称呼。无论世俗的、军事的还是艺术的生活里,我们都是工匠。”杜尚大胆地在玻璃上画画并不单纯是透视的兴趣,而是对艺术工艺的全新理解,即从任何手迹或材料中脱离出来,否定人类全部的美学。手艺人和艺术家在古希腊都被称为“technites”,既是铜匠、铁匠、木匠、鞋匠,也是画家、诗人、哲学家,所不同的是,所有的“technite”即手艺和艺术的价值在杜尚那里都是无价值的,体现为一种纯粹的“耽搁”。而无价值当然不是像海德格尔在《艺术的起源》中说的“真理自行置入作品”,而是像在《论真理的本质》中所言“真理的本质是非真理”,将意义-无意义的形式框架或者说“图几”原封不动地置入作品。所以艺术就是生活,艺术就是世界,这里无须物质-精神的区分,世俗-高雅的区分,真理-非真理的区分,艺术-非艺术的区分。所以,杜尚不但深刻影响了二战以来的绘画、雕塑,影响了所谓的艺术,在现在以及不远的将来,诗歌、小说、哲学,所有这些手段单一的文化形式都会得到焕然一新的改变,它们都将是更加生活化的类现成品,而非像架上绘画一样禁锢在单一的媒介和形式之中,而单纯形式的诗歌、小说、哲学在某种意义上将真的穷途末路,寿终正寝。

杜尚的一生都像在游戏。关乎游戏的思想在西方文化史中如暗流涌动:柏拉图,亚里士多德,康德,席勒,尼采,弗洛伊德,海德格尔,伽达默尔,维特根斯坦,利奥塔……而其鼻祖当推赫拉克利特。世界就像一团永恒的活火,当赫拉克利特毅然丢弃王位去和孩子们玩掷骰子游戏的时候,他已经彻悟“世界游戏”的本质:存在是一个空洞的虚设,但同时就是隐显着的图几。然而,杜尚从未谈起过赫拉克利特,他倒是喜欢马拉美,他和马拉美一样掌握着世界的诗意:“骰子一掷,散落一切思想。”所不同的是在杜尚这里,骰子可以是大玻璃,是小便器,是国际象棋,是一切“似其所是”的东西。毫无疑问,杜尚的思想将影响千年。

(编辑:杨晶)