“你知道我为什么怕你吗?”

“为什么?”

“因为我怕老婆。”

“你帮我洗个东西。”

“洗什么?”

“喜欢你。”

这年月在剧场里听到几句这样的土味情话,看见几个抖音段子里的姿势,并非难事,不过也是极容易招人厌烦的事。毕竟,坐在剧场里的文艺青年们,不屑于集体消费一种已知的流行文化,因为那样不够新鲜,更不足以标榜自己的特立独行,所以创作者们千万不要期待,那些在演出中因为段子共鸣发出笑声的观众,走出剧场以后还愿意承认自己的笑是因为喜欢这部作品。

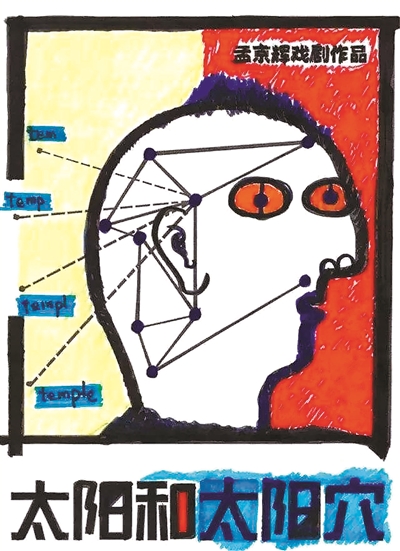

但是躺着坐着刷抖音,街上路上撩情话,不就是这个时代重要的文化现象之一吗?我们老说剧场是与观众相遇、相通的地方,戏剧要反映这个时代的文化现象,看着这些年轻人网上刷着、嘴里念叨的段子,戏剧创作者怎能不心动?这些流行文化又怎么会甘于被挡在剧场的大门之外?那么,它们涌进剧场,是悲是喜?又该以什么样的方式出现在观众面前?孟京辉戏剧工作室今年的新作《太阳和太阳穴》,给出了一个聪明的答案,然而聪明也可能被视为“鸡贼”,成功不成功,还要观众说了算。反观作品在京首轮的演出及其效果,网络上可见的评价并不高,方法与效果之间的落差,倒是成了我们了解自身所处时代文化的哈哈镜。

潘迪拉,布莱希特笔下又一个人格分裂的资本家

《太阳和太阳穴》选取了一个可以有效容纳时代流行元素,并且为其提供社会意义指向的故事框架。作品改编自德国戏剧家布莱希特1940年创作的《潘迪拉老爷和他的仆人马狄》,副标题是“一部人民的戏剧”,这同时也是一部喜剧。流亡芬兰的布莱希特,根据芬兰女作家海拉·伍里约基提供的民间故事和素材,创作了这部作品。实际上,伍里约基的故事已经十分完整,布莱希特所做的是从中提取喜剧元素,并且改变了讲述故事的逻辑,让观众对潘迪拉身上的喜剧色彩形成“陌生化”的认识,从而对作品中表达的资本主义社会矛盾重新有所思考。这种创作方法,让布莱希特被后世诟病为有抄袭嫌疑,不过布莱希特对包括“潘迪拉”在内的多部作品类似的创作方法,为原素材或事件找到崭新、适合当下的社会意义。

“潘迪拉”的故事讲的是资本家潘迪拉具有双重人格,他喝醉酒的时候是个与仆人马狄、雇佣工人称兄道弟的大好人,而一旦清醒,就成了残暴、冷酷的资本家。潘迪拉出于利益要把女儿爱娃嫁给参赞,而其醉酒时,又要将女儿嫁给自己真正喜爱的马狄,因为马狄在他眼中更接近一个真正的人。

双重人格是布莱希特戏剧创作的重要主题,布莱希特借此将其内心对社会矛盾的思考落实到人物和情节之上。双重人格,或是人格分裂,并非文学艺术创作的新鲜话题,作为反映人性面对善与恶纠结的外化形式,这在中国的道德故事中最为典型。比如戏曲《徐九经升官记》,想要升官的徐九经卷入一场官宦斗争,到底是公正执法、还是偏袒一方,审案前夜徐九经借酒消愁,唱出大段的“当官难”,表达自己面对权力与良心的两难困境,这种处理实际是为了更好地让观众感受到人物的心灵选择历程。而布莱希特戏剧中的人格分裂,并不是为了表达人物在善与恶之间如何选择了善,而是为了更加强调,人性在追求善良时,因为社会环境的不允许而遭受的巨大矛盾,甚至为此要变成恶人。

比“潘迪拉”早一年创作的《四川好人》,女主角沈黛想要做好人,然而社会的残酷却让她不得不乔装成恶人隋大,才能确保自己有能力从善。相比于沈黛清醒主动地在善与恶之间进行人格调换,潘迪拉只有在醉酒、失去意识的情况下,才能成为一个善良的人,而一旦清醒,就成了典型的残酷资本家。故事的结尾,马狄离开了潘迪拉,这一方面揭示了资本家与工人之间的矛盾壁垒根本无法真正打破,同时也暗示着资本家的善良只是一场乌托邦式的梦境。

从社会批判中“提取”的土味爱情悲剧

从《潘迪拉老爷和他的仆人马狄》到《太阳和太阳穴》,这不是孟京辉第一次改编布莱希特的作品,更不是第一次在改编西方经典剧作中调用流行文化元素。从《四川好人》中的网红、直播,到《太阳和太阳穴》里的土味情话、抖音段子,孟氏作品里的流行文化元素,可谓一路快马加鞭、与时俱进。虽然原创的部分越来越少,但这并不足以构成我们对孟氏作品的批评,问题还是在于,这些改编的作品指向何方?他们会向观众传递什么样的信息?布莱希特讲述故事的逻辑,为孟氏创作提供了天然的社会批判底色,而其叙述方式的自由,更成了他让演员充分展示自我的平台。孟氏慧眼识别的这些改编对象,为其二度创作提供了肥沃的土壤,然而如果创作者没能彻底想明白自己为什么要改编这些作品,即使作品自身就带有社会批评意味,最后也只能沦为创作者与观众面对面时的透明保护伞,一戳即破。

布莱希特的原作共11个场景,秉承着布氏每场独立成戏的创作原则,讲述了与潘迪拉有关的11段小故事。《太阳和太阳穴》在大致保留原作结构的基础上,将作品中的爱情线索提取出来,并且进行了强化,放大了浪漫色彩。潘迪拉和马狄,除了保持原作中资本家与司机的雇佣关系,还多了一层乐队鼓手和主唱的身份,这不仅呼应了作品“音乐话剧”、现场配乐设计的标配,同时也让现代观众在视听体验上,更容易接受这样的人物关系。而原作中的“司机”,也呼应了当下“老司机”的隐喻,将马狄和爱娃的爱情戏份,彻底转换成了渣男与纯情少女的偶像剧套路。除了大处调整,原作的细节也被极力处理成与当下观众对接的状态,比如通过打蚊子、抖腿的动作,表演爱娃与参赞这对恋人同处一室的“无聊至极”。而原作中潘迪拉趁着买酒,与四个早起的姑娘订婚的场景,也被彻底改编成了充满网红对白与土味情话的小品。

或许正如演出开场时,饰演放牛姑娘的演员对原作序言的断章取义:“我们把悲剧演成喜剧,是为了让大家在悲惨的时代生活”,《太阳和太阳穴》的排演为的是让忙碌生活下的现代观众坐在剧场里,得到快乐与安慰。虽然演出前演员向观众努力介绍着什么是间离,请观众保持清醒,然而当舞台上将原作中的社会问题意识,几乎完全让位于男女浪漫爱情的渲染,那些博人一笑的段子,也只能是爱娃与马狄爱情悲剧的笑料与装饰品。

当结尾的场景,潘迪拉与马狄爬山的段落,被改编成了爱娃的葬礼,《太阳和太阳穴》算是将这部作品完全改编成了一部土味爱情悲剧。舞台上养牛姑娘领着死去的爱娃,念起了布莱希特年轻时的诗歌《回忆玛丽安》,不管观众有没有接收到这股诗意的来源,创作者自说自话的淡淡忧伤,完成了整部作品的抒情任务。但是如果只看到爱情线索就会觉得无聊至极,对潘迪拉的人格分裂、几组人物关系的变化,感到故弄玄虚;而那些按照演员在开场时所提醒的,一直保持间离状态与清醒意识的观众,一路被段子与低俗的套路狂轰滥炸到结尾,也难免发出自己不想再思考的感慨。

追赶新潮却缺失态度令人可惜

这样的孟京辉,更容易让人联系起《恋爱的犀牛》之后,走向消费时代的孟氏作品进化脉络。被消费时代塑造的文化形象,在新世纪不断汲取新的养料,打造出一个个流行文化范本,却与那个被视为文化先锋、叛逆青年的实验戏剧创作者渐行渐远。有意思的是,孟京辉对布莱希特剧作的喜爱与选择,再次为他的创作提供了新的底板,得以让这些流行文化消费变得具有社会意味,只不过就目前的作品效果而言,这更像是孟京辉为他的文化消费找到了一个具有严肃味道、值得被书写的保护伞。

如果一切仅止于此,难免可惜。毕竟剧场不是流行文化和社交平台的复制品或模仿品,如果剧场不能发挥自身的优势,成为创作者表达对这些新生事物态度的空间,那作品注定只会成为疲于追赶新潮、被廉价消费的商品,而不是具有更长久价值的艺术。

实际上,潘迪拉和马狄之间的关系,一个喝醉了酒变成大好人的资本家,和一个穷苦善良的工人之间的关系,极易让人联想到卓别林《城市之光》中亿万富翁与乞丐的段落。不难猜测,深爱卓别林的布莱希特可能也受到了这部作品的影响,而卓别林给布莱希特更重要的启迪,则在于演员表演上的“姿势”。布莱希特曾用“社会姿态”来描述他对演员表演的要求,演员在台上不仅要依靠肢体动作将角色的情绪、心理外化出来,更要将角色背后的社会地位,对社会的态度通过动作传达给观众。如此看来,谁能说,抖音里那些戏精的手势与姿势,不是这个时代真正的“社会姿态”?然而如何折射出这些姿势背后的社会文化内涵与创作者对其的态度,就不只是简单搬演一部布莱希特作品,或是描摹一次布莱希特的表演方法这么简单的事情了。

(编辑:杨晶)