采访者:顾明

受访者:徐小斌

17岁时,徐小斌开始写小说。她用工整的蝇头小楷在纸片上写了近十万字,讲述一个高级知识分子家庭出身的女孩与出身于干部家庭的男孩,在那个特殊年代的感情故事。这部未完成的手抄本《雏鹰奋翮》,在大学校园里广为流传,后来还被人作为“文革”中的地下作品写进了书中。

但徐小斌却说,她真正的写作是从大学时代开始的。

从1981年开始,她在《十月》、《人民文学》、《收获》等杂志上发表了《河两岸是生命之树》、《对一个精神病患者的调查》等诸多作品,让文学编辑们、读者们眼前一亮。1989年,她出版了第一部长篇小说《海火》,这距离她写完已经过去两年。进入1990年代,徐小斌的写作用她自己的话说“热情近于疯狂”,发表了《迷幻花园》、《双鱼星座》等,以及长篇代表作《羽蛇》、《敦煌遗梦》。新世纪,徐小斌开始探索不同于自己以往的写作风格,创作了历史题材的《德龄公主》、获得英国笔会翻译文学奖的《水晶婚》等,以及在算法时代寻求小说创作一种新可能的《无调性英雄传说》,评论家说从来没有过这样的小说。

徐小斌一直在讲述女人的历史,书写女性,评论家们认为,她的作品个性显著,是被低估的作家。著名的文学评论家、北京大学中文系教授陈晓明说她,“远离文坛,沉静而执着地写作”。“她笔下的女性与在历史和现实中还原的女性形象很不相同,她的女性形象,更主要是诗意想象与神秘体验的产物。”

近日,作家出版社推出了徐小斌经典书系,收录了她自1981年以来创作的小说、散文随笔、剧本等全部作品。借由此次文集出版之机,澎湃新闻记者采访了徐小斌。

徐小斌

记者:您的很多小说都被称为女性主义写作,甚至《水晶婚》被外国评论家评为“绝对的女性主义写作”,您自己是怎么看这样的归类或者说“标签”的?

徐小斌:我觉得这样的归类或者标签应当是批评家的考虑吧,和作家本人没什么太大关系。我其实对女性主义知之甚少。

我是1981年开始发表小说的,已经四十年了。但是从1981年开始发第一篇小说起,就完全不符合当时的社会语境。在伤痕文学、知青文学盛行之时,我写了一个13岁情窦初开的小女孩暗恋一个青年医生,写的完全是人性深层的隐秘。当年得了《十月》杂志首届文学奖,是读者的票选。这个奖鼓励了像我这样没有任何文坛背景的年轻人。

《对一个精神病患者的调查》被普遍认为是我的“成名作”,写了一个违反传统思维模式、超越常轨的女孩如何与社会现实格格不入,以至被社会视为疯人、被社会与人群摒弃的故事,这部小说发表之后,收到了不少读者来信,并且由当时第五代导演中拍《一个和八个》的导演张军钊搬上了银幕,获了第十六届莫斯科电影节特别奖。当时是八十年代中期,几乎还没有什么关注人类精神层面的文学作品。

曾经有一些批评家对我说,很喜欢你的小说,但是很难“归类”,很难用理论覆盖。孟繁华先生是第一位为我小说写评论的批评家,那时我的小说还没被归类为“女性主义写作”。直到1995年,世界妇女代表大会在北京召开,中国的女性写作突然热起来,当时王蒙和王朔各自出了一套女作家选集,两套书都有我的,一本《如影随形》,另一本《迷幻花园》。1996年,我接到美国杨百瀚大学的邀请赴美讲中国女性写作,我的题目是“中国女性文学的呼喊与细语”,讲过之后当时在科罗拉多大学任教的葛浩文对我发出邀请,接下来又是宾夕法尼亚州立大学、玛里兰大学圣玛丽学院……当时美国学界对中国的女性文学写作很感兴趣,所以讲座也比较受欢迎。

之后,中篇小说《双鱼星座》获了首届鲁迅文学奖,被评论界一致认为是一部女性主义的作品,其实那时我依然不很了解西方的女权主义运动,也就是看了本《第二性》和伍尔夫的《一间自己的房间》。也可能是我的小说暗合了女性主义的某些观点吧。我的女主人公受到世俗社会的联手戕害,她虽然选择的是逃离的方式,却是以逃离的形式在进行反抗。《双鱼星座》实际是在我陷入困境中写的。

写《羽蛇》的时候,我的生活境遇更加糟糕,我是在一个小小的陋室里,用当时粗陋的四通2403打字机一个字一个字地敲出来的,当时我痴迷其中,似乎和我的小说人物一起生活,写到痛心处会趴桌上哭。但一旦回到现实,反而经常不知所措。

我自己似乎更认可戴锦华教授的评价:“尽管徐小斌的作品在令人目眩的泼洒的浓重色块、多向的丰富的知识与奇异的异地间回旋,但笔者倾向于将其读作关于现代女性、女性生存与文化困境的寓言。毫无疑问,徐小斌的作品不仅仅关于女性,从某种意义上说,它关乎于整个现代社会与现代生存。”

2016年4月我参加伦敦书展时,与一位西方华裔学者有一次深度对话,一是他认为,大多数作家都是外部叙事,而我是一种内部叙事;另一个是我的小说中的思想性。思想性对于女作家来说似乎是个很忌讳的话题。另外澳大利亚两位女学者所著Women Writers in Postsocialist China的一章讲到我,认为我的写作是一种现代寓言式的写作,这个评价与戴教授的评价很接近。并且,她们认为我与法国的女权主义者克里斯蒂娃有相似之处,在我的小说中,可以找寻到大量有关女性、欲望、爱情、边缘、颠覆、忧郁、焦虑、恐惧、潜意识等等问题。

总之,我似乎更倾向于自己的作品是一种现代寓言式的写作,如果说是女性写作也没有关系,这种归类对写作影响不大。

徐小斌经典书系,作家出版社2020年1月版

记者:在《羽蛇》的开篇,出现了长着羽毛的蛇,书中写道,它“其实是个女人”。这样的描述很有画面感,让人立刻联想到了创世纪神话。为什么以羽蛇的形象来比喻女人?

徐小斌:因为羽蛇曾经是远古时代亚洲太平洋地区最高的阴性神灵,大英博物馆至今陈列着远古羽蛇的像。羽蛇与中国神话也是暗合的,离骚里讲:“阳离爰死。大鸟何鸣”,阳离即太阳神鸟,而神鸟常栖神木之上,在楚帛书的十二月神图中有三头人像,象征太阳神、太阳神鸟、太阳神树三位一体。而“羽蛇”在西方的形态就是神鸟与神蛇缠绕在生命树的十字架上,它是远古的神灵,但却是阴性的,是远古母系文明的象征物。

羽蛇又象征着一种精神,一种支撑着人类从远古走到今天,却渐渐被遗忘的一种精神:在古太平洋的文化传说中,羽蛇为人类取火,投身火中,粉身碎骨,化为星辰,是女版的普罗米修斯。

在小说中,羽蛇与太阳神鸟金乌、太阳神树若木,火神烛龙的关系,构成了她的一生。她是个为爱投身火中,粉身碎骨却至死也没得到爱的女孩。她属蛇,取名羽。

记者:《羽蛇》讲述了一个家族五代女性的百年命运,也是女性抗争的历史。但是有点矛盾的是,女性在抗争中,渐渐变得和男性一样,被权力欲望所控制。正如您在《水晶婚》里写到的,我们经历了“铁姑娘的时代”到“小女人的时代”的转变,铁姑娘的时代让人在干体力活上做到男女平等;而小女人的时代,女人要情商高,懂得取悦男人、取悦上司,从而在男女关系中掌握主控地位,这比铁姑娘的时代更糟。所以,您在《羽蛇》的题记中写:世界失去了它的灵魂,我失去了我的性?

徐小斌:这个问题真的很难回答。因为这两部小说的写作隔了十年。《羽蛇》是1995年动笔,1997年完成,1998年首发花城出版社,2009年西蒙舒斯特全球英文版。《水晶婚》写于2006年,首发《天南》,2015年由英国Bastltier出版社发行。当上世纪末完成《羽蛇》最后一个字的时候,我写下了扉页那行字——“世界失去了它的灵魂,我失去了我的性”。写这句话的时候,难过得几乎落泪。有很多东西无法言说。

我一直相信人分为两类:有灵魂的和没有灵魂的。

自由的灵魂是纵横捭阖、飞扬游弋的,在藏传佛教中,灵魂被称为“银带”,当人们入睡的时候,“银带”是游离于人体之外的,它的遭际便形成了梦。而近年来,美国北卡罗来纳州的罗伯特·兰萨教授通过量子力学的实验,更是进一步从科学的角度证明了灵魂的存在。

当然,有灵魂就会有痛苦。

然而没有灵魂的人其实很可怕。他们无信仰、无道德规范,更无自律精神,他们有的只是永不满足的欲望,和能够达到这些欲望的手段,他们混淆了视听,对精神极端蔑视,对物质贪婪索取,他们标榜着各种庄严的宣言、动听的词藻,实则各自身怀绝技,长袖善舞,是高仿真的专家,制造出的赝品比真的还像真的。这种人在任何时代都很吃香。

可悲的是,在我们的世界,没有灵魂的一世主义者似乎越来越多了。而且从世俗的成功、输赢这些角度来看,显然这些人“取胜”的概率要大得多。

所以我说,世界失去了它的灵魂。

至于“性”,曾经对于我们这代人是绝对的禁锢,我们的青春期很多人不知性为何物,当时女性的标杆就是“铁姑娘”。而现在这个“小女人时代”又走向了另一个极端,女性最重要的是要“情商”高,在情感中运用手段获取男性青睐,然后让自己在与异性的关系中掌握主控地位并从而获得更多的金钱财富变成了真正的生活智慧。这种人会被万千女生羡慕。然而在我看来,这是一种严重的女性自我贬低和丧失尊严,甚至比铁姑娘时代更糟。

如果说羽蛇代表青年时代的女性,而《水晶婚》里的杨天衣则代表了后羽蛇时代的中年女性,她们的共同特征是“低情商”,在这个金钱至上的社会,依然保留了自己完整的天性,她们的内心一直顽强地爱着她们所爱的,她们是无法把爱与性分开的女子,无法支配自己的身体去接受无爱的性。纯粹的不沾染任何世俗的爱,在浊世中注定是一种幻想,最后注定幻灭,也注定她们会是现实世界的失败者。所以说,这一类女性在青年时代败给了“铁姑娘”,而中年时代又败给了“小女人”。

一句话,有灵魂的女子可能会由于“真”而失去“性”,而无灵魂者则失去了“本性”。

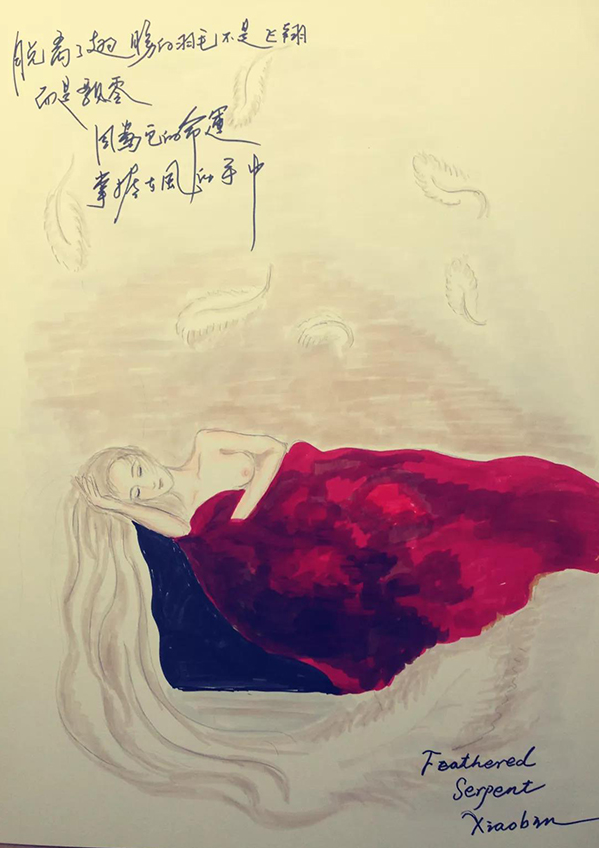

徐小斌绘画作品《羽蛇》

徐小斌绘画作品《水晶婚》

记者:在您的所有小说中,《德龄公主》是比较特别的一部,历史题材,用不同以往的语言风格——明清话本体来写作。您说这部小说的灵感来自一个类似“清宫秘闻”的小册子,能具体讲讲这次意外发现,哪些点深刻触动了您去写作《德龄公主》?

徐小斌:其实最早是在《新观察》上看到有关德龄、容龄的故事,当时就吃了一惊:原来晚清时就有人在宫里跳芭蕾!后来就在故宫里面的书店看到一个类似清宫秘闻的小册子,写了德龄姐妹曾经是伊莎贝拉·邓肯甘愿不收学费的入室弟子,这更让我兴趣大增。我主要是想不明白慈禧是怎么会允许这姐儿俩在清宫大殿里跳舞、弹琴、教英文的!于是我买了一些当时的史籍和野史故事,重游颐和园。

这大概是1999年的事。东宫门走进去百米开外便是仁寿殿,正是当年慈禧光绪召开御前会议和接见各国使节的地方。按照史料的描写,在本世纪初的1903年春天,慈禧曾经在颐和园举办过一个盛大的游园会,邀请各国使节夫人来赏牡丹。自庚子之乱后,慈禧逐渐由排外转为媚外,所谓“量中华之物力,结与国之欢心”。美国大使康格夫人就是在这次盛会后不久,推荐了美著名女画家卡尔为慈禧画像。慈禧内心实际很排斥这件事,她数次私下对德龄说,中国人靠想象就能画得很好,外国人却偏得照着实物画,可见外国人笨得很。西画的光与影她一无所知:“我的珠子明明是白色的,为什么画的红红绿绿?”“我的脸上怎么还有黑影?”肖像画完成后,卡尔署上自己的名字,她更是大惑不解:“明明是我的画像,为什么要写她的名字?”对于长时间的枯坐她十分不耐,大约也觉得有损尊严,于是常常让德龄姐妹代坐。

走进软禁光绪的玉澜堂,看着当年皇帝批阅奏折的案几,可以想象一个世纪之前的风云变幻。一个三十出头的中国皇帝,被残酷地剥夺了权力和爱情的年轻人,就在这园子里焦虑地踱步,如同困兽一般。根据各种史料的描写,光绪实际上是个相当执拗的人,并不那么懦弱无能,在变法失败、失去珍妃、被囚瀛台之后,他表面上“一切听皇爸爸的”,其实内心一天也没放弃过自己的主张!

德荷园,是慈禧看戏的地方,石舫和谐趣园,是慈禧扮观音拍照的地方。提到拍照,又是一件趣事,慈禧接受拍照比接受画像痛快得多,慈禧晚年所有的照片都由德龄的哥哥勋龄拍摄。在这一点上,光绪皇帝亦有同好,光绪实际上很聪明,很小的时候便会拆装很精密的西洋钟表,对相机的兴趣亦然。慈禧与光绪共同的爱好还有书法,颐和园中到处是“慈禧皇太后御笔”,也有少许光绪的墨宝。慈禧的书法的确堪称上乘,但光绪的书法似乎更显笔力。据说自变法失败后光绪就不再写字了,但后来因为拍照的原因,竟破例给勋龄写了几幅字,勋龄当作宝贝似的珍藏了起来。

沿长廊往湖边走,万寿山昆明湖尽在眼底,风云变幻惊心动魄的历史踪迹就隐藏在这湖山之中。百年沧桑巨变转瞬过去,那些风云一时的历史人物早已作古,而这百年皇家园林依然屹立如斯,经岁月的陶冶越发呈现沧桑之美。于是决定颠覆一下我的语言风格,写一部关于晚清的历史小说,就用德龄的视角,写一个少女眼中行将没落的帝国。

记者:《德龄公主》创作前后用了四年时间,在这个过程中,您查阅了不少史料。但历史小说不是传记,需要创作的想象力,尤其是,文物大家朱家溍等人质疑过德龄公主的身份,以及她所著之书中的一些史实错误。那么在史料和想象力之间,您是怎么取舍的?

徐小斌:对,德龄不是公主,之所以用了德龄公主作题,是因为她的笔名叫做“德龄公主”。她写了七本书,只有第一本《清宫二年记》有一定的史料参考价值,其它的只能看作是商业小说,尤其是最后一本《瀛台泣血记》,竟然写了李莲英划小船载着光绪到北三所去看珍妃,令人忍俊不禁。所以我的《德龄公主》几乎完全是重塑的,也就是说,我的小说需要用少女的视角去看那个行将沉没的帝国,而这两个受西方教育长大的少女的身份也恰恰能与慈禧展开东西方文化的碰撞。我对自己的要求是,要让它既忠于史实又不拘泥于史实,既有严肃的内涵又有好看的故事,在没有历史硬伤的前提下,大胆颠覆历史人物,创造性地写精彩的故事。历史背景是大清帝国如残阳夕照般无可挽回的没落,本身就是一个大悲剧,而在前台表演的历史人物,包括慈禧、光绪、隆裕等等都无一不是悲剧人物,在大悲剧的背景下的一种轻松有趣愉悦甚至带有某种喜剧色彩的故事,这种故事与背景之间的反差本身就具有巨大的张力。所以我在扉页写了:“一半是艺术,一半是历史,时间总是把历史变成童话。”

记者:在小说中,德龄虽受西方文化熏陶,但还是明显有着封建传统影响,妹妹容龄则给人感觉更加西化,很直接。作为写作者,您更喜欢哪个?

徐小斌:当然更喜欢容龄。为了那两年半的宫内经历德龄写了七本书,而容龄只写了一本《清宫琐记》,但是与其它史料参照后真实度很高,文字也简洁。有个细节我印象很深:容龄记得,有一天,光绪的贴身太监孙某来到她的住处,很神秘地打开攥着的拳头,只见掌心上写着一个字。孙太监说:“万岁爷说姑娘见多识广,去的国家多,可知道这个人现在何处?”偏偏容龄不认得那个字,孙太监告诉她,那个字念“康”。容龄这才恍然,原来皇上问的是康有为。光绪也是很有幽默感的,大约是听了太监的禀报,竟赏给容龄一本汉语字典!

德龄姐妹是清驻法公使裕庚的女儿,从小在教会学校念书,后随父母去过日本、英国和法国。父亲任满回国后,她们被慈禧派作御前女官,主要做“传译”(即翻译)。她们于光绪二十九年(1903年)回国,光绪三十一年因父亲病重德龄就离宫了,容龄还要长一些,按照史实记载,容龄后来与太监小德张有一段情感纠葛,最后嫁给了唐宝潮将军。1949年后,周恩来亲点裕容龄为政务院文史馆馆员,她是1973年去世的,活了80多岁,在“文革”期间被打断了双腿,晚年也很凄惨。因为对容龄的喜爱,我还写过一个中篇《少女容龄》。

记者:您平时喜欢读哪些作家的作品?有没有很关注的年轻作家?

徐小斌:我最近的枕边书是赫塔·米勒的《心兽》和尤瓦尔·赫拉利的《未来简史》。我的趣味常常变化,界别也差得很远。八十年代就读了本雅明、卢卡奇、荣格、弗洛依德等人的书,似乎很高深,但这并不妨碍我成为哈迷。人文社第一次出版的《哈利·波特》那七本书,我本来是推荐儿子的,没想到儿子没兴趣,我倒一口气读完了。还有很长一段时间我的枕边书都是自然科学类的。

对我影响最大的书应当是《红楼梦》和《安娜·卡列尼娜》。九岁初读红楼,是在一种禁锢的状态下读的,因为年纪太小,只是跳着看,专看宝玉和黛玉的爱情。其实不要以为小孩什么都不懂,孩子的世界经常是成人无法理解的。初读安娜是在13岁,读完很震撼,竟然病了一场。后来《红楼梦》我反复读了很多遍,对我的创作和人生有巨大影响。这两本,包括后来读的陀斯妥耶夫斯基、梅里美、茨威格、罗伯-格里耶、博尔赫斯、卡尔维诺、安吉拉·卡特等人的书,都会激发创作欲望。

对我的思维影响最深的一本书应当是控制论鼻祖维纳的《控制论与社会》,此书对我的人生观、价值观都有影响。我至今依然记得书里的一些金句,譬如:“人类就是一条注定要遇难的航船上的乘客。人生下来就知道自己是要死去的,但是依然要把‘活’表演得精彩,这种表演如古希腊悲剧般充满了荡魂摄魄的美感。”等等。

读起来最有趣的一本书是《塞菲拉尼抄本》,太怪异的书,前几年国内有卖,非常贵,里面大量图画,作者是意大利作家鹿易吉·塞拉菲尼。这本书的令人着迷之处,是它让我们还原成不识字的孩子,可以根据那些奇异的图画漫无边际地想象,因为那些文字的确是“无法解读的外星人文字”。卡尔维诺为这本书写了长序。

有一些年轻诗人的诗我很喜欢,譬如杨庆祥、戴潍娜、胡行舟……他们的诗很有意思,文字、意境都妙。胡行舟是“90后”,他同时还是音乐人,自己作词作曲,他的诗和音乐是一致的,都有重金属的质感。

根据小说《对一个精神病患者的调查》改编的电影《弧光》海报

记者:除了写作,您还做编剧、绘画等,曾把自己的小说《对一个精神病患者的调查》改编成电影《弧光》,《德龄公主》也改编成了同名电视剧。那么您有没有计划将自己其他作品改编成影视剧?

徐小斌:《敦煌遗梦》已经卖了电影版权,估计大后年应当差不多能出来。但是因为疫情,也有可能会延期。阿里曾经跟我谈过《德龄公主》的电影改编计划,他们想让意大利导演托纳多雷来导此片。其实我最希望做的电影是《羽蛇》,曾经有几个导演谈过,都没谈拢。《羽蛇》改编的难度实在太大了。我很希望与那种善于用电影语言精准有力地描述人物内心的导演合作,但是那些导演都够不着,所以我的愿望不过是梦想而已。

在豆瓣网上,《德龄公主》已经有了电影条目,导演一栏写着:朱塞佩·托纳多雷

记者:您有没有什么新的写作计划?您说喜欢大灾难之下的人性美,关于这次的新冠肺炎疫情,有没有什么激起您的创作欲望?

徐小斌:确实,我喜欢那种大灾难之下的人性美,无论是冰海沉船还是泰坦尼克,都曾令我泪奔,尤其当大限来时乐队还在沉着地拉着小提琴,绅士们让妇孺们先上船,恋人们把一叶方舟留给对方而自己葬身大海,那种高贵与美都让我心潮起伏,无法自已。

2013年,非典十周年时,我曾经出版过一部小说《天鹅》,现在被一些读者认为是“非典时期的爱情”。这一次疫情席卷全球,虽然原因复杂,但总的来说我认为是自然界对人类的惩罚。我曾经在一篇随笔里写过:“……或许在远古时代,灵长动物中有一支,深得日月精华、造化之功,成为万物之灵的人。人就是自然界本身孕育的孩子,和天空大地流水,和鸟兽森林花朵没什么两样。人可以在水中游,天上飞,陆上迅跑,可以和天地万物进行对话,和神秘的感情交流。然而人向自然界索取得越来越多,终于背叛了自然,同时也被自然界离弃了。人类的每一次索取都造成自然界的“报酬递减”,人取之于自然的越多,剩下的也就越少,人再也听不懂自然界那些神秘的对话了,确切地说,人类的灵性是被各种各样贪婪的欲望吞噬了,人类的翅膀,折断在自己的手中……”

这次的疫情来势凶猛,所有的人都身陷其中,不可能没有想法。北京封城之后我一直呆在家,唯一和外界接触的是取快递,快递成为我们生活的一部分。有一天风雪交加,看到小区外面顺丰快递小哥冻得发抖,我就送了一件旧羽绒服给他,走了好久,我还听到他隔着小区的门在喊:“谢谢姐!”有可能,我会写一个关于快递的小说,可能是短篇,最多是中篇。

还有,这次疫情最让我敬服的是张文宏医生,他专业精神强、说人话、不为名利所累,所以判断准确,是我们最信任的守护者,如果有可能,也会写写他。我的微博(羽蛇徐小斌)已经多次提到他。

至于写作计划,是去年就订下来的,要写一个与人类困境有关的长篇。

记者:《无调性英雄传说》个人读后感觉是在重述希腊神话的同时也暗含中国的政治历史,您个人说之所以会写这样一部小说,是有感于进入算法时代,文学也应当有所反应,能具体谈谈是怎样的反应吗?

徐小斌:这部小说的写法,被一些批评家认为是空前的,用了希腊神话、荷马史诗、科学神兽等元素。前面跟您讲过关于维纳的《控制论与社会》,他预言了二十世纪的链条:是物理学的革命引起了哲学的革命,哲学的革命引起了文学的革命,确实如此。再看赫拉利的三部曲,更坚定地感觉到21世纪的人类正在进入一个算法的时代,这表明作为写作者,应当多了解文学以外的世界,了解自然科学。《无调性英雄传说》把四个希腊男神与四大著名科学神兽对接,讲了四个独立又连贯的故事,四个希腊男神都做了重大改写,而芝诺之龟、拉普拉斯神兽、麦克斯韦妖和薛定谔的猫都在故事里起了点睛的作用。貌似神秘,其实我从来不认为神秘和迷信并列,神秘恰恰是和科学并列的。世界如此之大,科学的证明几乎没有穷尽,尚未被科学证明的那一部分事物被称之为神秘,神秘领域需要有好奇心、想象力的作家的探索。

这部小说将与我今后的写作有一定关联,我会写这样一个小说:从物理帝国的著名传说切入,讲述一个与人类发展、人性深处隐秘有关的奇特故事,旨在指出万物皆有悖论的人世困境,以及世代不畏困境为寻求真理前仆后继的不灭的人类精神。

当然,可能会写得很慢。

(编辑:李思)