菲奥娜·赖特 吕萌/摄

采访者:傅适野

被访者:菲奥娜·赖特

澳大利亚作家菲奥娜·赖特给人的第一印象是瘦小,仿佛一个娇小的、瘦骨嶙峋的红发娃娃。如果不是读了她去年出版的首部散文集《微小的消失:关于饥饿的散文》,我们恐怕不会猜到,她曾是一位被厌食症困扰长达十年的女性。从高中开始,她一直在和厌食症作斗争。菲奥娜前几年总有一个误区,认为患上厌食症的人完全不进食,由于她只是不吃几样特定的东西,便可侥幸逃脱这一疾病的范畴。同时她也认为,厌食症只发生在那些自负自私、浅薄而又有点儿愚蠢的女性身上,因为她们常常为了身材而选择节食。直到很多年以后, 她才意识到,厌食症不仅仅发生在女性身上,它可能影响到每一个人。

《微小的消失》一书记录的便是她所遭遇的诸如此类的误区,以及走出误区的艰辛过程。作为亲历者与叙述者,菲奥娜并没有单纯陷入疾病的泥淖,将此书写作一部悲观苦情的病痛回忆录,相反,她结合文学、艺术以及关于厌食症的种种研究,为读者展示了自己逐步认识厌食症的整个过程,以及在此过程中她的身体与感官产生的诸种变化。

最明显的变化之一是,厌食症影响了她对自己身体的感觉,以及对身体在空间中所占位置的感官变化。《微小的消失》中有一章专门谈及了微缩物(miniature),菲奥娜写到:“成为微缩物,意味着以不同的方式占据空间,尤其是对于公共空间的不同占领。我认为有的时候,那种忍饥挨饿的冲动,那种趋向微型的冲动,恰恰与此相关:我们感到不确定,为我们在世界上的恰当位置焦虑,因此我们尝试占领尽可能少的空间。”

《家居与室内》

《家居与室内》

菲奥娜·赖特 著

Giramondo出版公司 2017年

空间与空间的区分以及人们的身体在不同空间中的行为表现,也是菲奥娜·赖特一直以来感兴趣的话题。这在她的诗集《家居与室内》(Domestic Interior)中也有所体现。诗集封面上画着两只狗:一只趴在红色的地毯上,耳朵竖起,十分警觉;另一只蜷缩在后面的一张椅子上,面容慵懒。毫无疑问,这是一个室内生活场景。菲奥娜的诗歌关注的,亦是日常生活中因为太过常见而被人忽视的物件与种种空间,比如钻头或是充电器,比如购物中心、咖啡馆、医院或是卧室。

在菲奥娜看来,让日常生活中因习以为常而变得隐形、遁匿的事物置于前景,变得可见可知可感,是她创作的重要原因与动力之一——这包括疾病,包括身体感官,包括身为女性的独特体验,以及私人空间的不被言说。在将独特的经验感觉转变为面向公众的文字的过程中,她逐渐发现:“当我们不能谈论某事,它带来的伤害其实更大。分享能够让我们摆脱一些毒素。”

书写私密经验:“当我们不能谈论某事,它带来的伤害其实更大”

记者:你的诗集《家居与室内》(Domestic Interior )以及文集 《微小的消失》(Small Acts Of Disappearance),给我的感觉是,其中涉及很多私人经验的分享,也时常涉及身体,你为什么对这样的题材格外感兴趣?

菲奥娜·赖特:这是个很好的问题,也是我到中国之后一直在想的问题。我一周前到上海,花了很多时间在大街上晃来晃去。有趣的是,我发现在对公共空间和私人空间的使用上,中国与澳大利亚非常不同。我看到人们在街上做一些澳大利亚人不会做的事情,比如晾衣服、洗盘子等等。其中有些行为让我感觉很友好,就好像街道是为每一个人敞开的。

我对私人空间感兴趣的一个主要原因,是我喜欢探讨人们如何找到有归属感的空间,或者他们如何制造有归属感的空间。很多作家都说过诸如此类的话,例如“我不擅长处理归属感”。因此对作家来说,归属感是需要学习的。所以我常常关注这类话题,以及人们在归属感方面的实践。

菲奥娜·赖特 吕萌/摄

记者:说到空间,一些关于空间性别化的分析,比如女性主义学者会从地理学的空间概念来论证空间上的不平等和差异,例如传统的男性/公共空间和女性/私人空间的划分,以及公共空间如何对女性的出行造成阻碍等等。

菲奥娜·赖特: 这是我关注私人空间的另一个重要原因。我认为,即便如今人们不认为女性应该待在家庭内部空间,或者不再仅仅停留在家庭内部空间,建筑层面的实践很大程度上仍然在维持这种划分。这让人们觉得女性在公共空间中的存在没那么重要,贬低了很多女性在日常生活中做出的重要工作与贡献。

我对于日常生活的琐事十分感兴趣,我认为人们对这些事情重视不够。它们每天都在发生,但人们视而不见。如果有什么新奇之事,人们的注意力倒是很自然就被吸引了。

记者:处理身体、疾病这种相当私人化的题材,对你来说有障碍或者难度吗?毕竟你是面对公众写作的。

菲奥娜·赖特:我是从写诗开始的,所以并没有考虑过公众的问题。现在在澳大利亚并没有多少人阅读诗歌,不管是虚构的还是非虚构的,我不知道在中国诗人的境况如何。因此直到我出版了第一本诗集,我才意识到:噢,人们真的在读我的作品。如果一开始就意识到这一点的话,我可能就不会写了。

但是现在我真的很喜欢这种面对公众写作的状态,原因之一是我曾经有过很多次这样的经历:人们找到我、告诉我,我写的内容也是他们曾经想到过的、曾经面临过的,但从没有和别人讲过的问题。如果人们能彼此畅谈,尤其是交流那些过往不愉快的经历,这一定大有裨益。

在《微小的消失》中,对于我写的很多经历和体验,放在以前我肯定无法启齿。后来我发现,当我们不能谈论某事,它带来的伤害其实更大,分享能让我们摆脱一些毒素。

记者:这个表述十分有趣,因此,写作在这里就像一个公众和私人之间的中介。痛苦有时候无法分享,但借由语言和词汇,它变得可以分享了。

菲奥娜·赖特:是的。在写《微小的消失》时,我很清楚地意识到,我曾经读到过的所有关于厌食症的书籍,都与我自身的经历毫不相关。我被厌食症困扰如此之久的一个原因就是,我获取的是关于这种疾病的错误信息。因此当我阅读与厌食症有关的书籍时,我总是在心里想:这不是我,这和我的症状不吻合。事实证明这是完全错误的,如果我年轻时能够获得关于厌食症的正确信息,情况将完全不同,所以我在写作时有意识地想要填补一些书籍和实际患者经验之间的空隙。

记者:所以关于厌食症比较常见的误读是什么呢?

菲奥娜·赖特:有一个如今在我看来仍然非常滑稽的误解,就是我曾经以为厌食症患者是那种完全不进食的人。当然这个说法十分疯狂,因为如果一个人真的什么都不吃,很快就死了。我当时就觉得,我有在吃东西啊,我只是不吃特定的五种食物,所以我没什么问题。

第二点是人们对厌食症产生原因的误解。通常人们会认为,患厌食症的人就是想要变瘦变美,这个疾病是关于身体和形象管理的。但事实上,厌食症并非仅仅由此产生,还有很多其他原因会导致厌食症。

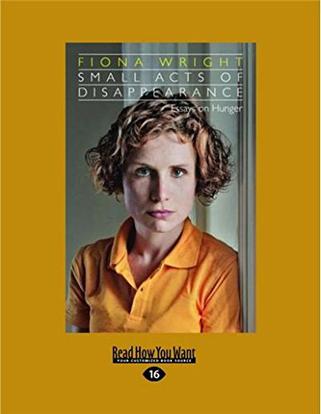

《微小的消失:关于饥饿的散文》

菲奥娜·赖特 著

ReadHowYouWant出版社 2016年7月

记者:《微小的消失》 有趣的地方在于,它虽然与私人经验相关,但又不局限于私人经验,不是一本单纯的与厌食症有关的回忆录。这本书还涉及了他人的经验和痛苦,涉及文学艺术,当时你是怎么想到以这种方式来呈现这一题材的?

菲奥娜·赖特:文学、艺术和研究是我理解世界的方式。从童年时期开始,我就喜欢阅读,到现在阅读仍是我最喜欢做的事情。我喜欢文学,是因为能够从中学到太多东西了,能够了解不同的世界、不同人的生活以及理解世界的不同方式。当读到一本对我而言很重要的书时,它也会成为我的一部分。因此,我自己很难对私人的经验以及通过艺术、文学、阅读获得的经验加以区分。

我不想把这本书处理成回忆录的一个主要原因,是这个形式似乎并不合适。对我来说,回忆录像是一个很好的总结,或者是一个重新开始的空白之地——这两种条件我都不具备。我还处于过程之中,我还在努力梳理整个过程,我不能确定具体在何时何地我得了这个病。它没有明确的开头,也没有明确的结尾,所有的事情仍在进行中。因此从叙述角度来说,回忆录这种方式行不通,所有事情都是混乱的,令人费解,所以我觉得对于反思这段经验来说,散文不失为一种很好的方式。

记者:《微小的消失》里有一篇文章,你谈到了忍饥挨饿的冲动(the impulse to starve) 和写作的冲动(the impulse to write)之间的关联,能展开讲讲吗?

菲奥娜·赖特:对我而言,这两者都是尝试理解世界,尝试寻找模式、意义以及形状的方式。我渐渐发现,厌食症让人们脆弱的一个主要原因是它的不确定性,或者说是模糊性。写作也与之类似,诗歌和散文是筛选过往之事的一种方式,并以此为事件塑形,两者有着类似的构型过程以及类似的控制感。

个人即政治:当女性团结起来讲述更大的故事

记者:你曾在一个采访中提到,写作《微小的消失》的灵感之一来源于美国作家琼·狄迪恩(Joan Didion)的《奇想之年》(The Year of Magical Thinking)。你这本书也让我想起了另一位美国女作家麦琪·尼尔森(Maggie Nelson)的《阿尔戈英雄》(The Argonauts),讲的是她与自己的跨性别伴侣的故事。这几本书给我的感觉是类似的——真诚、袒露、脆弱而又坚强,对于文体也有自己的探索和想法。是不是只有女作家能写出这样的作品?不知这是不是我的一个误区。

菲奥娜·赖特:实际上,就目前来说,我喜欢的散文作家都是女性。她们似乎更加擅长将她们的生活视为政治的,因为她们的生活确实如此。

我们到了这样一个时刻——女性开始谈论发生在她们身上的事情,开始团结起来讲述更大的故事,这是令人兴奋的。每一次,当你不同于那些被视作理所应当的情况时,个人的就是政治的。我有一个朋友,我常常和他讨论这个事情。他经常说,个人的不是政治的,完全不是。他是一个有着体面工作的白人直男,我就会跟他说:“是,恭喜你,你的个人生活不是政治。”他无法意识到这一点,因为他从来没有过那种经验和体验。

菲奥娜·赖特 吕萌/摄

记者:那么作为一位女性作家,专属于女性的一些经验和体验是如何影响你的写作的?

菲奥娜·赖特:我的写作在很大程度是关于这种体验的,我对女性如何在世界上争取空间很感兴趣。我最近时常在想,发生在我身上的一些微小事件,单独来看它们可能是微不足道的,但是它们发生过很多次,让人有流离失所之感。

记者:有什么具体的例子吗?

菲奥娜·赖特:一个最好的例子是,两年前我去了一个电影节,我当时正与一个电影导演交往。电影节的一位组织者在聊天时询问我的职业,我回答说是一名作家。他又问我是写什么的,我说不是电影,我写书。他说,“噢,这太可惜了,你可以为他工作啊。”他说着就指向我当时的男朋友。我心想,谢谢,但是我可以为自己写作,而不是为他工作。这种事情只会发生在女性身上,因为没有人会这么跟一个男的说,“你可以为她工作。”

记者:谈到性别问题,你是否会介意别人评价你的作品是“十分女性化”的,或者别人通过你的文字就能辨别你是一位女性作家?

菲奥娜·赖特:不介意,我很高兴人们可以辨识出我的性别。可能是因为我对身体以及身体进入的空间格外感兴趣,因此女性经验是不可避免的一部分。我觉得人们通过文字辨认出我是女性是一件好事,毕竟男性统治文学的时间已经太久了,能够与这种风气对抗非常棒。

记者:在你的写作生涯中,女性这个身份,在什么时候让你觉得是一种优势,又是否曾对你构成阻碍?

菲奥娜·赖特:我发现了一个很有意思的事情,就是有很多男作家或男读者会对我说:“我预想中你的作品是这样的,但它其实不是。”或者“我不想读你的书是因为……,但实际上你的书也不算太坏。”这让我觉得很奇怪。他们常常会评价,我以为你的书会非常情绪化,但其实不是,或者我以为你的作品不会很幽默等等。我心想,随便吧,我自认为是个有趣的人。

这个现象很有意思。我不觉得女性读者会像上面那些男性读者一样,因为拿起一本相反性别的作家写的书而感到焦虑。所以,作为一位女性作家,你的书如何被读者接受,读者如何理解、感知你的作品,这一点和男作家面临的处境完全迥异。

而作为女性作家的优势则是,我必须得说,我清楚地知道我身边有一个非常棒的女性作家群体,尤其是女性诗人。我们很好地照顾彼此,我们阅读彼此的作品,我们一起出游一起做事,有这样一个群体让我感到很幸运。我觉得这是很特别的一点。

记者:在澳大利亚,女性作家在版税以及奖项评选上,会获得与男性作家同等的机会吗?

菲奥娜·赖特:女性和男性在这些方面不是那么平等,但目前情况正在发生改变。

在过去几年,澳大利亚有很多关于男性和女性各有多少作品被审读及获奖的调查。大概五年之前,关于男性作品通过审读,男性作品获奖的结果以及有多少男性审读者的数据,令人触目惊心。我认为很多机构都对调查结果感觉震惊,因此开始努力尝试改变。努力之一是我们有了一个名叫“斯特拉奖”(The Stella Prize)的文学奖项,从2013年开始设立,旨在奖励澳大利亚女性写作。组委会所做的工作是现象级的,她们真正改变了整个文学对话以及媒体风向。她们还有一点做得很棒,就是很认真对待短名单上的每个人,以及最终的获奖者,并在接下来的一年时间中为她们提供足够多的机会。她们这样做,并不是为了某一个作家,而是为了通常意义上的女性作家群体。

如今的情况是,在一个艺术节上组织一个研讨会,如果讨论者都是男性的话,没有人会同意的。这太棒了,要是在五年前,没人会想到注意这个问题。

记者:“Metoo运动”先是在影视界掀起了高潮,之后波及了社会各界,也包括文学圈,美国、韩国现在已有多位男作家面临着类似的指控,对这个问题你怎么看?

菲奥娜·赖特:在澳大利亚的出版行业和表演艺术行业,也已经有一些相关调查了。我自己非常幸运,我在出版行业从来没有过这种遭遇。在成为一位作家之前,我曾经是一个记者,记者行业的情况完全不同,那基本上是一个男性俱乐部,我曾经遭受特别不好的对待。当然,我没有类似的经历,只意味着我真的非常幸运,而不代表这类事情就不存在。

澳大利亚出版行业的奇怪之处在于,这一行业有70-80%的工作者都是女性,但决策层80%是男性。由于很多出版营销人员都是女性,我相信她们肯定有过一些十分糟糕可怕的经历。因此“Metoo运动”的爆发让我感到欣慰——我们越是开始谈论一些从前缄口不言的话题,对我们而言越有好处。

我认为很有趣的一点是,很多人对于类似的事件视而不见。很多女性在得知这种情况之后会说:“是的,这就是我们的生活啊,有什么好揭露的?”我们有很多类似的对话。我觉得,这事关每一个人,就像我刚才讲过的——很多事情看上去十分微小十分日常,可能每天都在发生,但这不代表它们无足轻重。

(编辑:王怡婷)