图片来源:视觉中国

采访者:李召

被访者:刘慈欣

写科幻跟待在哪没有太大关系

李召:您现在是在阳泉的时间更多,还是在太原更多?

刘慈欣:在阳泉更多,我家就在阳泉。小孩在阳泉上高中。

李召:在娘子关电厂关闭之后,您在阳泉那边还有工作吗?您的人事关系呢?

刘慈欣:没有工作。电厂关掉了,关系就在阳泉。

李召:哦,我看好像叫阳泉市文学艺术创作研究室。

刘慈欣:对。

李召:其实档案也不那么重要。您自己的老家罗山您去过吗?

刘慈欣:去过。

李召:河南罗山给我的印象还停留在晚清民国时代,据《曾国藩日记》记载,道光二十年(1840)春节,曾国藩是在过年的。他是道光十八年进士,考中后回了一趟老家,道光十九年农历十一月回北京,经过罗山时碰上下雪,所以除夕和大年初一都在罗山。民国二十七年(1938),中日军队在罗山也进行了一场惨烈的战役,是武汉保卫战的一个组成部分。

刘慈欣:罗山是经济比较不发达的一个地方。

李召:您的小说里写到,包括IT巨头的解读,从高维到低维,从娘子关电厂就按照工业的发展,到经济发展,按照这么划分应该叫做低维,低维的企业,您在这样的企业工作了30年,会不会有一种心理上的压力之类的。

刘慈欣:您刚才提到的《2001太空漫游》的作者阿瑟·克拉克,大半辈子都在斯里兰卡一个小渔村,这并不妨碍他写出最前卫最富想象力的科幻作品,所以说写科幻跟待在哪没关系。特别是现在网络时代,无论在哪都能获得和大都市的人一样的资讯,跟待在那里没有太大关系。

李召:除了科幻之类的您会关注哪些东西?假如您看新闻、或者看书的话、

刘慈欣:军事、科技、历史。

李召:嗯,历史,哪一段历史呢?

刘慈欣:也没局限在哪一段吧,就是跟科技、军事有关的历史,比较有意思的历史都可以。

李召:刚谈到虚拟现实、人工智能虚,现在资本市场也在炒作这类概念,您自己炒股吗?

刘慈欣:我不炒股。

▲ 国家天文台射电望远镜阵列基地。

《三体》从来没有引起过同事的关注

李召:您在写小说的时候,单位的人知不知道您在写?

刘慈欣:开始的时候不知道,后来倒是知道了,但没有多少人感兴趣,不认为这是多大的一个事。

李召:最早引起同事关注是什么时候?

刘慈欣:在我记忆中,从来没有引起过同事的关注。

李召:《三体》出来之后呢?

刘慈欣:即便到现在,同事也没去关注。现在我们整个电力系统也好,山西这个地方也好,经济都很不景气,大家压力都很大,到现在都没有人关注这些。

李召:跟小城市的文化氛围有关?

刘慈欣:倒不是小城市,我单位是电力系统,不属于任何一个城市,不属于阳泉,是中央企业,属于中国电力投资集团公司,中电投。

李召:现在在阳泉、在太原、跟在北京、上海,“刘慈欣现象”完全不同,您自己是有什么感受?

刘慈欣:我一直待在阳泉,并没有多少感受,主要和外界联系的方式就是电话、电子邮件,并没有感觉到多少干扰,像这种出来(接受采访)是很少的。

李召:我看您上次去FAST工程,“玉兔”发射您也去了,这都是他们邀请您去?邀请您去主要是什么部门?

刘慈欣:不一样,有时候是航天部门,有时候是中科院。

李召:就还是属于科技部门?

刘慈欣:也不一定,有时候是企业,比如说企业组织的看火箭发射的团,就被请去了。

不愿意虚伪地顺着读者的杆往上爬

李召:目前《三体》的销售情况如何?

刘慈欣:获雨果奖前统计的数字大概是70多万套,200多万册。获奖之后增长迅猛。但还没有准确统计,估计现在(2016年7月)应该到400万册。

李召:您有很多企业界粉丝。

刘慈欣:我对经济学很陌生,我对很多学科都很感兴趣,但是对经济学却是怎么都提不起兴趣,也想知道一些关于经济方面的东西。

李召:《三体》已经成了商业必读书,跟《失控》并列成为了企业的指导书了,其实您写的时候完全没有想到会有这样的结果?

刘慈欣:没往这方面想。其实作者在写小说的时候想得很简单,没想那么多。有时候,我不敢去和读者交流。当然了也可以很虚伪地顺着读者的杆往上爬,迎合读者的心理,什么预见到互联网战略之类的,首先这样很没意思,其次内行的人,尤其是科幻圈的人,一眼就看穿了。

李召:最早还是从《三体3》出来之后,其实到现在影响最大的可能还是《三体2》。

刘慈欣:影响最大是《三体3》,不是《三体2》。

李召:我们换一个维度,不从企业看,从您自己的创作看,您觉得的三部里面,哪部更好?

刘慈欣:我感觉都差不多,差别不是太大,各有各的优势,也各有各的缺陷。

李召:第一部相对来说跟历史和现实结合得紧密一点。

刘慈欣:对。

▲2015年10月18日,刘慈欣获得世界华人科幻协会颁发的华语科幻文学最高成就奖。

不习惯小说写了一半跟人交流

李召:听说最初写《三体》第一部时,有人让您换题材,不以“文革”为背景?

刘慈欣:没有,没有这种人,因为我写的时候没和任何人交流过,给编辑的稿子已经写好了,我交稿以前没跟任何人交流过,这是我的习惯做法。

李召:就是说您不会跟编辑之间交流这些?

刘慈欣:写好以前不会有任何交流,和周围的朋友都不会交流,我不习惯这种写了一半跟人交流,完全就是自己写,完整的构思了之后再动笔。

李召:不是想到哪写到哪?

刘慈欣:业余作者是不能这么做的,没有那么多的时间。

李召:像陀思妥耶夫斯基,他为了还债,二十多天创作了一部作品《赌徒》。因为他本来就是赌徒,写其所为,写其所思,在脑子里可能考虑了很久,但外界可能感觉是二十多天就完成一部小说。

刘慈欣:陀思妥耶夫斯基,他是主流文学,和我们这种写作方式可能有一定差别吧。

李召:嗯,您小说里面介绍科学的一些细节比较多,会不会影响作品的流畅性。

刘慈欣:会,这是《三体》第一部最大的缺陷,像你说的,会影响流畅性,没办法。

李召:我读《白鲸》这篇小说的时候很惊讶,开始是按照我们说法叫记叙文,写着写着忽然变成了说明文,写到后面又变成了议论文,接着又变成了莎士比亚模式的,一会儿又变成了科学论文,有的人说这部书删掉一半还是可读的,而且更加可读,并且不影响它的价值,当然现在它已经成为经典了,您觉得它的每一句话都有道理。如果海明威来写这部小说,他可能真的删得只剩三分之一。

刘慈欣:对。

李召:就像我刚才说的,写武侠小说,有古龙的风格与金庸的风格,您的风格更像金庸,现在有这种说法,您的作品就像科幻里的金庸。

刘慈欣:有夸张的成分。

谁是刘慈欣最好的短篇小说?

李召:我其实是先看了几部长篇小说,接着看的短篇小说,看完之后就觉得您的短篇小说其实写得蛮好的。

刘慈欣:对,我也感觉是。

李召:您的短篇小说您喜欢哪几篇?

刘慈欣:坦率地说,我都很喜欢。我要是不满意,不会把它拿出来发表。

李召:也有不一样吧,比如说《地火》,我知道它包含您深厚的感情,但在艺术上可能不如您同年发表的《带上她的眼睛》那么完美。

刘慈欣:我倒没那个感觉。

李召:可能作者创作和读者阅读感受不同。如果非让您选一篇,会选哪一篇?

刘慈欣:不知道,这真的选不出来,就像您有一堆孩子,您也选不出喜欢谁,不喜欢谁。

李召:您觉得我的这个判断怎么样?《镜子》排第一?

刘慈欣:不能排第一。

李召:还是《乡村教师》?

刘慈欣:也排不了第一,在我的感觉中,我所有的短篇中篇没有哪一篇是超出其他水平很高的。

李召:有几篇在风格上差别很大,比如说《太原诅咒》是一种风格,《乡村教师》又是另外一个风格,《赡养上帝》是一种风格,但《赡养人类》的风格马上又变了,像昆汀·塔伦蒂诺执导的《低俗小说》,马丁·斯科塞斯执导的《盗亦有道》,有点黑社会的风格。

刘慈欣:对。

▲2015年8月23日,刘慈欣获第73届雨果奖最佳长篇小说奖,译者刘宇昆代表他上台领奖。

小说写成短篇还是长篇受当时环境影响

李召:我觉得您的短篇小说很多很完美,比如结构方面,长篇小说,像《超新星纪元》场面就太过宏大了。

刘慈欣:短篇基本是长篇的梗概,当时基本发不了长篇,只能写成短篇。如果当时能写,大部分短篇都会写成长篇。

李召:外人觉得写作好像是作家的使命感,其实很大程度上都受当时的环境影响,比如说稿费是多少,多写一点多拿一点稿费。

刘慈欣:对,会有这种因素。

李召:它不完全是作家的使命感,是综合因素形成的,包括这个东西要写长篇,哪部分要删掉等,这个科幻的圈子其实还是一个很小众的。

刘慈欣:对,人不多,科幻作家常写字的也就二三十个人。

李召:嗯,您们互相之间联系多吗?

刘慈欣:我和他们联系不多,他们之间应该联系多,我住的地方比较偏。

类型文学必须讲一个好的故事

李召:长篇小说中,除了《三体》,《球状闪电》我觉得也挺好,可能是比较符合我的口味吧。就是有悬念,而且是一开始有悬念,读个几段又有悬念,基本就是这样。写的时候有没有刻意去经营,比如说到某个地方就要设置一个悬念,不然会读得没有味道了,因为人阅读兴趣的是有极限的。有刻意去经营?

刘慈欣:对,因为这是类型文学必须要做的,要讲故事,讲一个好的故事。

李召:就像看电视也一样,隔几分钟就必须来点刺激的,不然观众要打瞌睡了。

刘慈欣:倒不是隔个几分钟,就是要有故事性的考虑。

李召:短篇小说跟长篇小说布局还不太一样,比如说在某个地方要设置一个悬念。

刘慈欣:对。

▲刘慈欣和《三体》英文译者刘宇昆在北京。

我年轻的时候就是游戏迷

李召:我在读《三体1》的时候,我自己的感受,里面写的三体游戏,我第一次读的时候还可能觉得会影响到后面的阅读,因为开始不明白它里面的含义,后来才明白您里面讲的其实是对三体文明的一个隐喻。

刘慈欣:对。

李召:可能第一遍读的时候会(吃力),您当时有没有考虑到这个。这个游戏的创意是怎么来的?

刘慈欣:创意?我年轻的时候就是游戏迷。后来没精力了、没时间了。

李召:假如您女儿玩游戏,您会让她玩吗?

刘慈欣:有一定限度吧,也不是完全不允许,影响到学习就要控制一下。

李召:您是做计算机工程的,您自己有没有做什么游戏之类的?

刘慈欣:没有,做一个游戏那是要耗费很大精力的。

李召:现在《三体》跟一些游戏公司在合作,您会参与吗?还是会授权给他们?

刘慈欣:会参与。

李召:您自己对这个也有经验,现在跟哪些游戏公司在做?

刘慈欣:游族,腾讯,网易。

《信使》曾被《科幻世界》退稿

李召:现在的收入主要靠稿费?还是它的衍生品,如电影、游戏之类的?

刘慈欣:都有。

李召:单看稿费的话可能并不高。

刘慈欣:对我来说还可以吧,因为它是畅销书,它的销量很高,相应的版税就会高一些。

李召:您有被退稿的经历吗?

刘慈欣:有啊,《信使》是我帮《科幻世界》写的封面故事,他们有幅画叫我照着写,结果被退稿了,到现在也没有发表。

李召:我看很多书里都有收录。

刘慈欣:是的,但杂志没发。

▲2015年11月3日,刘慈欣参加悉尼大学“科幻小说中的中国未来”讲座。

我并不是深山隐士

李召:出版策划方让我问这么一个问题:在山西省那么偏僻的一个地方,怎么会有这么一个博大的的心灵?

刘慈欣:首先,我这个地方并不偏,它是一个中央企业,它是山西省最早有互联网的地方,它的生活条件也很好,交通也很便利;第二就是因为我工作的需要,我每年有三分之一的时间是在北京、上海、太原这样的大城市度过,不是待在很偏僻的地方,而且每年我还经常出国,所以并不是那种在深山里隐居的情况。

李召:这就是外界的一种想象,今天我路过的时候,确实是在一个大山里面。

刘慈欣:看着比较偏僻,实际上它并不偏僻。

李召:我路过的盂县,好像有一位很有名的作家,高长虹还是石评梅啊?

刘慈欣:石评梅在平定吧,是民国时期的人。

李召:嗯,石评梅是平定人,高长虹是盂县人。其实您还不算本地人,李彦宏算是本地的吧?

刘慈欣:他是本地的。是真正的阳泉人,我是外地人。

我没有“家乡”,只是“生活”过的地方

李召:如果让您选的话,您会不会把阳泉当成您的家乡?

刘慈欣:不会。因为山西的文化氛围跟科幻南辕北辙。

李召:《流浪地球》写到太行山。您老家是罗山的,在您的文学作品中有没有写到罗山的?

刘慈欣:我没有在罗山待过,我并不了解它。所以您看,我现在没有一个可以称之为“家乡”的地方,只是我“生活”过的地方。

李召:您在一个地方一呆数十年,却又充满强烈的漂泊感。您的乡愁观,您的心态,会不会影响到您的创作?

刘慈欣:应该不会吧,我这种人很多。我不会因为一个地方是我的家乡我就刻意去写它。如果是一个丑陋的地方,就算是我的家乡,我也不会对它产生感情。如果一个好地方,和我没关系,我也会产生感情,我没有什么乡土观念。

▲三体剧照。

作品写出来之后就不属于作者了

李召:我觉得您的作品有一种莫名的疏离感,总能能听到“逃离地球”“逃离太阳系”的回声,比如您在《流浪地球》这篇小说中写到,地球离开自己的轨道,航出冥王星轨道,航出太阳系,在寒冷广漠的外太空孤独航行,经过2500多年之后,成为比邻星的一颗卫星。在《三体》中,因为章北海的策划,“自然选择号“和追击它的”蓝色空间号““企业号”“深空号”“终极规律号”等五艘飞船,飞离太阳系,就像割断脐带的婴儿,被残酷地抛向宇宙的深渊,舰队上的五千五百人组成独立的“星舰地球”社会。非常震撼的是,流浪太空的“青铜时代号”被骗回地球后,舰队成员集体受到审判,一名被刑的军官在交接时,突然向正打算回归地球的”蓝色空间号“发出警报,“不要返航,这里不是家!”,从此”蓝色空间号“永不回头,彻底逃离太阳系。当然,您可能并不认同乡愁观与创作的直接关联,这只是我的一个观感,或者诠释。我也注意到,您好像本身谈《三体》这本书的话很少,都是别人在评论。

刘慈欣:在我的信念中,一个作家不应该对他已经写出来的作品做过多的诠释,文学作品本来就是一个开放式的结局,写出来之后就不属于作者了。

多一个诠释就堵死读者一条想象的道路

李召:对,您的说法我很赞成。

刘慈欣:您多说一句话,多一个诠释,就堵死读者一条想象的道路。对文学作品的过度解读是一个普遍现象。当然,有许多作家会顺着这种解读去迎合,但我只能实话实说。您从我的作品中领悟到的那些东西我压根就没想,当然这种说法可能会让读者们失望,特别会让高层次的读者失望,这是真实的情况。因为每一个科幻作家在创作科幻作品的时候,如果他是一个成功的作家的话,在写作品的时候绝对不会想:我的作品有多么深的哲学意义,反映多么尖锐的思想,有多么深的人文情怀。他想的只有一件事:怎么讲一个好故事,除此之外不会再想任何东西。如果一个科幻作者做不到这一点,那他肯定不会成功的。所以说,有时候作品成功了,大家这样去解读,有时会让人有很恐慌、很诧异的感觉。所以一般采访我也只能迎合大家去说,也说不出什么来,就这么回事。这都是实话,所以我觉得,如果大家喜欢某个作品,不用再问作家很多的东西。

▲影响刘慈欣的一部科普读物。

我特别佩服那些把幻想变成现实的人

李召:您为什么在阳泉一待就是三十年?您可以换一份更好的工作。

刘慈欣:这一直是我努力的,做不到,怎么换啊,找不到地方,尤其是有了孩子之后更不容易换。我也想去北京、想去上海,去不了,这是很现实的问题。所以有的人问,“你为什么要待在这么偏僻的地方去写作”,你能把我弄到北京去吗?

李召:有的人总觉得刘慈欣很神秘,总有一些奇怪的解读。

刘慈欣:我写科幻不是因为热爱文学,是因为科幻本身。我是工程师出身的人,特别佩服那些把幻想变成现实的人,而不是没完没了幻想的人,所以不喜欢和官员打交道,但我见到科学家、航天员,都特别钦佩,很愿意和他们交往,但人家不愿意和我们这帮人交往,对他们来说,科幻很不靠谱。

我是一个绝对的科学主义者,科学算是我的“宗教”

李召:康德说,有两样东西,越是经常而持久地对它们进行反复思考,它们就越是使心灵充满常新而日益增长的惊赞和敬畏:我头上的星空和我心中的道德法则。您写得最多的就是头上的星空,您也写了宇宙的道德法则,当然这是为了小说情节展开的需要。我想了解的是,您对宗教怎么看?

刘慈欣:我是个彻底地无神论者,您要问我信什么宗教,我会把科学当成宗教来信仰,这不一定好,但是我是一个绝对的科学主义者,我相信科学能够解决一切问题。虽然这个想法极端,但是我是这么想的。宗教我不信它,但可以欣赏它。

李召:您一篇文章谈到,有时候科学到了极致就是宗教。

刘慈欣:但是科学跟宗教的思维方式是完全不一样的。

李召:对,同样的结果,不一样的思维方式。我的宗教观类似康德的看法,他认为,信仰的东西,既不能证实也不能证伪,但是科学的东西却是可以推论,可以证实的。

刘慈欣:对。

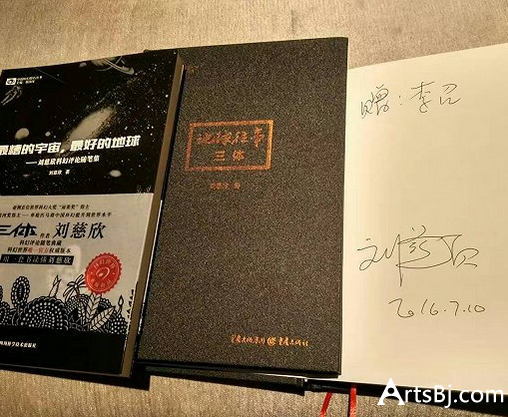

▲刘慈欣作品。

宗教我可以不信它,但可以欣赏它

李召:西方哲学里面有个很重要的哲学概念就是“观念“和“信念”。从柏拉图到笛卡尔,到康德,包括之前我们谈到的休谟,都是一个非常核心的概念。也就是说,有时候指导人行为并不是靠一套科学的理论,而是我信它。当然每个人对信念这个概念的解释是完全不一样的,有些人是因为习惯所以相信它,有些人是因为法律所以相信它,有些人是因为道德所以相信它,当然也有些人是基于信仰而相信它。

刘慈欣:对。

李召:笛卡尔有一个解释是,如果不信宗教、不遵守某些规则,那么我们可能会有麻烦,所以就姑且信它吧,这是笛卡尔探求真理的一个指导原则;康德的解释是,既然宗教不能证实也不能证伪,而一个流传千年的说法就摆在那,信与不信在于自己,这是康德单纯理性限度内的宗教。

刘慈欣:有一个对宗教的实用说法,假如上帝不存在,咱们信也没什么损失。

李召:没错,这是一个非常经典的解释。

刘慈欣:中国跟西方不一样,中国的神很多,不行可以换一个,各路神仙相互竞争,不存在单一的神,唯一的上帝。

李召:对,包括佛教的佛陀,基督教的耶稣往往是被当成一个新神传进中国的。

刘慈欣:所以在中国很难形成单一的宗教感情,如果觉得耶稣不行,我就换一个,我信佛陀,信真主。我有一次印象最深的是,在庐山下面一个县的募捐活动,里面基督教、佛教、伊斯兰教各种教全都混在一块,十字架的旁边就是一个佛像。有一本书写中国文化的书——《空寂的神殿》,写得蛮好的。

李召:对,这是“走向未来丛书”里面的一本。

刘慈欣:《空寂的神殿》说,中华民族的神殿里从来没有一个真正的神,都是实用主义的。

李召:中国的神就是跟人一样有七情六欲,但比人厉害一点,有点像古希腊的神。

刘慈欣:对,比较像。对宗教我可以不信它,但可以欣赏它。比如佛教就是一种很精致的宗教。

作家不要过多的走向前台喋喋不休地去说

李召:在《三体》里面,您写到,三体文明发送了两个智子到地球,封锁人类的基础物理学,这是一个不可思议的奇思妙想。您对当下科技的发展是悲观还是乐观?

刘慈欣:现在是IT的飞速发展掩盖了其他领域的缓慢发展。比如航天技术,发展得非常缓慢。现在的航天技术跟60年前的航天技术几乎没什么进步,它的推进方式还是那个样子。

李召:难道被“智子”封锁了?

刘慈欣:哈哈。

李召:您用微信吗?

刘慈欣:没有,我用电话和邮箱和外界联系。我面对面接受采访比较少。我一贯认为作家应该远远躲在作品背后,不要过多的走向前台喋喋不休地去说。

(编辑:王怡婷)