【编者按】丘彦明女士的新书《人情之美:文学台湾的黄金时代》即将由中信出版社出版,因缘巧合有这么一个稍显匆忙的访谈——其实叫闲谈更合适。不过幸好受访人丘女士善谈,而且很有条理,所谓“出口成章”大概就是这样子吧。丘彦明曾任台湾《联合文学》执行主编、总编辑,现居荷兰,从事写作、绘画,养花种菜,“小日子”过得优哉游哉的,读她的《浮生悠悠:荷兰田园散记》《荷兰牧歌:家住圣·安哈塔村》等,无不羡慕她恬淡自在的生活。而这个采访给编者印象最深的就是她从容淡定的人生态度——朱光潜先生曾说,“慢慢走,欣赏啊”,大约就是这种心态。访谈内容较长,分两篇刊出。此为上篇。

丘彦明与自己培养的牡丹花。(本文图片均由丘彦明女士提供,谨此致谢。)

采访者: 饶佳荣 唐燕飞

被访者:丘彦明

记者:您的祖籍是福建上杭,能否请您谈谈您的家世?

丘彦明:我们老家是在福建上杭,客家人。红军成立最早也是在那一带,听说朱德住过我们家。但这是传说。我爸说,当年祖父是家乡最有钱的人,当地大族。我祖父曾在南昌做生意,做得很大,庐山会议老蒋开会所有烟酒杂货都由我们家供应。丘复是我的伯祖父,和丘逢甲同科举人,跟柳亚子均为南社的一员。当然我们最早是河南商丘人,五胡乱华的时候南迁,族谱记载最早的祖先是姜子牙。因为姜子牙封于丘,便是“丘”姓的由来。

我父亲是福建音专毕业的,民国三十六年到台湾,就是1947年。台南县县长的主任秘书跟我家有亲戚关系,父亲被邀请去那里工作。一开始是在台南县政府教育局,到了50年代,因为县长弟弟要创办一个中学,就邀我父亲一起,在那里当总务主任,教国文。小时候我最“恨”父亲的一桩事情是,他非要自己教我国文课,他在台上,我在台下,你想想那种情形——别扭。有一次他叫我起来背书,我背不出来,好尴尬,很有压力,我希望他避开我,让别人来教。

我在台湾新营出生,本来小学也是划区,我们家靠近农田,很多同学都是农家子弟,当时台湾经济并不好,他们大都打赤脚上学,只有我穿皮鞋上学,总是被欺负,他们总是拉我辫子,拿石头丢我。

嘉南平原那一带产甘蔗,兴办糖厂,糖厂为员工福利附设了小学,每年对外会招很少几个转学生,所以升二年级时,父母让我去参加了考试,转学成功。

在台糖公诚小学读书时的丘彦明和妹妹、弟弟。

当时台湾恶性补习很严重,上完课继续在学校补习,为的是考上好的中学。一般小学生从小学四年级开始,每天带两个饭盒,分别作为中餐、晚餐,一直念书到晚上十点才放学回家。只有糖厂的那个小学没有恶性补习,傍晚五点就放学。我爸是个很另类的人,学校有时候功课多,他却规定我做到九点钟一定得上床,做不完也要去睡。我功课没做完,不肯停下,哭说,做不完会挨打。我爸就去学校,教育老师说为了儿童健康成长,应该少布置一点功课。从此,老师布置作业的时候会说,今天我们的功课就是这些,丘彦明,你这个、那个不必做。令我完全无地自容。(笑)

我母亲是莆田人,出生于基督教家庭,是很虔诚的基督教徒。从我外曾祖父、外祖父,到我舅舅,每一代家里都有一个人是牧师。我外祖父曾经就读金陵大学神学院。我父亲年轻时是无神论者,老年后为了报我母亲的恩,前去受洗,但他几乎不去教堂。

母亲1949年从福建师专毕业,当时我的叔公在台北师专,现今的台北教育大学当校长,后来成为东海大学的校长。当时台湾教员的薪水是大陆的两倍,叔公劝我妈去台湾工作,考虑家里还有几个弟弟需要读书,家庭负担重,我妈就接受了台湾学校的聘书。上船的时候说,母亲对弟弟们发愿:我到了那边再把你们接过去。上了船以后就彼此分离了,我们跟外婆、舅舅相隔四十年才再见面,已是大陆改革开放之后的事了。

台南新营原是台南县政府所在地,台南特别注重教育,本是一个小镇,现在扩展成新营市。我们曾经长期住在我母亲宿舍里头,因为母亲做主任,所以分房总是第一批,而且分得很好。我们家窗户望出去就是嘉南平原,一望无际的稻田。我母亲在新营家职教书,学校分初中部和高中部。台湾沿袭日本传统,女孩子在家政学校念书就能嫁一个好丈夫。后来随着观念的变迁,家职不流行招不到学生,改成新营商职——商业学校,可是后来也不行了,开放招男生,变成了新营商工。我母亲是高中部的数学老师。

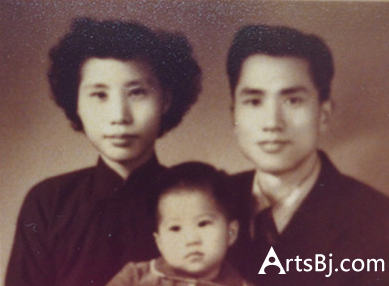

丘彦明一岁时与父母合影。

我有个姨妈曾任北京的民族交响乐团的第一小提琴手。有个舅舅在美国担任教授,很厉害,研究阿兹海默症,得了奖,2000年获阿兹海默奖一百万美金,他把奖金全部捐作研究经费。我的弟弟是台大精神科医生,曾被《商业周刊》选为台湾百大良医。

记者:那您是在您父亲那所学校读中学咯?

丘彦明:小学保送上中学,就是我爸办的学校——南新初中。

小学时期参加很多比赛,到了中学更变本加厉,代表学校南征北跑,演讲比赛、朗诵比赛、作文比赛,大家都以为我是全才,连我没学过的国画也让我去比赛,美术老师因而特别辅导,教我画菊花,还有西洋画比赛、钢琴比赛……校长室大半的奖杯是我扛回去的。(笑)初中像个陀螺一样在转,一刻都不停。每周一到周五早上升完旗以后,校长就叫我上台演讲,说这样参加演讲比赛时才不会紧张。唉!当年觉得自己简直太可怜了,本来内向安静性格的我,被迫显得外向且侃侃而谈,没办法,都是磨练出来的。

毕业之后,要考高中。台湾最有名的女子中学是台北第一女中,另有北二女中、台中女中、台南女中、嘉义女中、高雄女中等,都是很好的女校。一般同学就近报考台南女中。我爸说我们要考就考最好的,考上了台北一女中。离开家,住在学校外面。

校长江学珠女士,一个了不起的教育家。我做笔记的习惯和本领就是她教育出来的。每周一早晨的周会,她要求全校学生用开学发的一个小本子,把所有师长讲的话,和讲座请来的人的演讲,快速笔记下来,学期末还要评选。训练了三年,所以我速记快、字迹漂亮。

北一女课程,除了必修课,还有家事课,教我们缝纫、烤饼干、做饭。我们学校条件好,有很先进完善的厨房设备。虽然是要考大学的女中,音乐、美术、体育、军训、生理卫生等科目都要上、要学的,是全面性的培养教育。

不是任何同学喜欢音乐就可以进乐队的,一定得是全班的前五名才能进入候选名单。全班前十名才能去征选礼仪队,要是个子矮,那也没法进。运动员也一样,一定要学习成绩多少名之内才能参加。

到台北读一女中的时候,我才十五岁。毕竟全台湾精英中的精英都聚集在一块儿,成绩怎么能排前面呢,压力很大。

竞争厉害,同学在校每天假装放学回家后不念书,譬如有同学问:你昨晚几点钟睡的?可能听见回答:我昨晚八点钟就睡了,一点书都没读。(笑)当时我和一个新营的邻居都考上了北一女。高三的时候,化学课较难,她想说服我同去补习,我说要是去了会被同学笑话,她只好自己去了。结果回来跟我说,几乎全班同学都在那家校外补习班补习呢。(笑)才知受骗,原以为大家都在玩儿呢。第二天我也去了。

学校宿舍少,保留给像菲律宾、泰国等国的侨生住。我们台湾外地学生只能在校外租房子住。一位学姊介绍我去住妇女会的房子。妇女会是保护受家暴受虐待女子的机构,有房子供她们居住,剩下的床位就租给外地学生。我跟那些可怜的妇女有接触,才发现原来社会有这样残酷的一面,对弱势群体因此有多一份的关爱。

丘彦明的高中时代:剪规定的齐耳短发、穿北一女绿色校服。

记者:大学为什么选读新闻系?

丘彦明:想当医生救国,高中毕业选择考理科,第一志愿是台大医学院,准备大学联考的最后一学期,我得失心重,很紧张,晚上不敢关灯,一定要放一本书在枕头边翻开着才能睡觉。结果考试考砸了。第二年重考,自以为没问题了,结果在化学作答的时候整个次序错了一题,分数掉下来,读医学系的梦破碎。后来,考到文化大学,文化大学没有医学院,只有植物系、动物系等,因为家政系跟营养相关列在理科,我就被分发到家政系去了,当然很伤心。

读大学的时候,还有很多过去小学、中学的家长和同学,以为我在台大读书。我一度也想过转学,大一结束那年,台大只有畜牧系招转学生,我不想读畜牧系;仔细想通了,觉得学校考砸,这一跤我摔得很好,而且早摔比晚摔幸运,只有摔下去才会知道怎么爬起来;要是进了台大毕业直接出国进修,一路学习走得太平顺,以后我可能什么挫折都过不去。

文化大学创办人是张其昀先生,为学校聘请到不少大师,如:钱穆、牟宗三等学者都是他请来授课。

家政系是我不肯继续念的科系,不转学,但我决定必须转系。研究后认为国文、新闻、建筑系师资课程都很好,也是我兴趣所在。大一国文老师力劝我转国文系,但我喜欢画画,转建筑系成为首选,但那年建筑系不收女转学生,新闻系肯收,我就参加甄试转过去了。为什么没选国文系选择新闻系呢?如果说自己是国文系,人家会说又不是台大,也不是师大,每家大学都有国文系。读新闻系就不一样了,当时各大学中除了政大,只有文化大学有新闻系。何况国文系有几个教授对我很好,我觉得自己可以私底下到他们家请益,这样两边可以兼跨。年轻的时候还是很在乎那种能够说出口的优越感,虽然那时虚荣心作遂,现在回想起来确实不后悔。

文化大学新闻系学生办报纸,实习报叫《文化一周》,每周都要采访编辑,其他专业课程也有趣,聘请的教授都是新闻界有名的前辈。但,后来别人问我大学选专业的事,我会劝告他们有志新闻传播工作,尽量不要选读新闻系,因为实践太多,理论太少,最好去选历史、中文、经济或其他科学,再选新闻做为辅系,这样专业能力会更强一点。自己是过来人,后来在记者、编辑工作上比某些同事辛苦,因为要多花时间学习历史、中文和相关的专业理论。

文化大学时代的室友,右起:丘彦明、邱莞美、吴玥玢。三人至今仍维持亲密友谊。

大学四年级,一位学姐出国,希望我顶下她在广告公司的职位,我便进了美商格兰广告公司,担任广告撰文与公关,毕业后继续在广告公司工作。一年后,《中国时报》第一次对外公开招聘记者、编辑、编译,我考取了,自己挑选担任编辑,后被派任记者,采访台北市政建设新闻。经一年,心思改往学术界发展,返回文化大学新闻系担任助教;一年后的夏天,考取政治大学新闻研究所攻读,也考入《联合报》,进入副刊做编辑,白天上课、傍晚进报社开始工作至半夜。三年后,顺利取得硕士学位。

记者:您很年轻就做到属于联合报系的《联合文学》总编辑,为何会放弃许多人羡慕的工作,出去留学?

丘彦明:我在联合报系的《联合报》副刊及《联合文学》,总共工作了十年,其间曾到美国游学,去哈佛、柏克莱大学图书馆去了解汉学;又跑到欧洲自助旅行,发现自己非常喜欢欧洲。

旅行结束,我反复思考得出结论:我做编辑一定会做很好的编辑,一辈子不愁没有工作。可是我真愿一生做编辑?是不是该趁年轻单身没负担,试试看还有没有更过合我人生的道路?

想清楚后,我决定给自己两年时间辞职到欧洲游学,不一定要拿学位。

《联合报》创办人王惕吾先生看到辞呈,找我去,说,你要出国读书,可以留职,我给你奖学金。我感谢回答,他的大儿子当年留学美国,也是勤工俭学。我很羡慕那些留学生,在外面打工,感受在外国靠自己打拚成长的不易;希望他成全我的梦想。再者,若收了奖学金,会有心理负担,觉得自己一定要回来才行。不过,哪一天如果我想回新闻界工作,报社仍乐意用我就感激不尽了。

王惕吾先生蛮喜欢我的,想了想,说,这样吧!我给你个纸条——他的外孙女在欧洲。讲完低头直书,纸条是写给外孙女的:“丘阿姨在欧洲,万一她有什么困难,你帮她。”我读了字条很感动,细心的把它收起来,笑道,我不会去找心怡,可是这张字条我会永远保存。(笑)正因为如此,我与联合报有割舍不断的深厚感情。

联合报创办人王惕吾先生1983年给丘彦明颁“联合报模范记者”奖。

记者:怎么想到去比利时学油画呢?有何心得?

丘彦明:为什么会申请去比利时布鲁塞尔皇家艺术学院学习油画呢?当时我表哥在比利时鲁汶大学念新闻博士,建议我去那儿,他和表嫂可以就近照顾。布鲁塞尔是讲法语的,我不会法语,他说我先帮你拿语言学校的入学许可,你先读一年法语,再申请研究所。于是我辞职了,表哥帮我办妥比利时签证。

前一阵子有个台大退休教授跳楼自杀,引起很大的关注。他是一个法国人,中文名字叫做毕安生。他是我的好朋友,记得第一次见面,他看着我笑,高兴喊道:“我的butterfly。”从此叫我butterfly。

我确定要去欧洲的一个月前,他说:“我正好有一个party,为你饯行。”我和毕安生认识是因为影评人焦雄屏的关系,她是我很好的朋友,半夜常打电话;有次下雨,不甘清凄,两人从半夜十二点讲到早晨六七点,天都亮了。

我在毕安生办的Party上话不多,有个法国男子看着我,问毕安生,这就是丘彦明吗?她为什么要去比利时?我回答,因为比利时给我签证。他点头说,我觉得你应该去法国,尤其应该去巴黎。我笑说没有签证啊。他说你明天来我办公室。第二天毕安生骑摩托车载我去了法国领事馆,当场得到一年自由出入法国的签证,我好高兴,打电话给好友郑树森,兴奋地说:“我要改去巴黎了!”语气得意。郑树森说:“丘彦明,你不可以去巴黎。”我吃惊问:“为什么?当然要去巴黎!那是艺术之都!”郑树森说:“你去巴黎就‘死’了,巴黎是《欧洲日报》的所在地,《联合报》在美国办《世界日报》,在欧洲由王惕吾的女儿王效兰办《欧洲日报》,你去巴黎肯定又被抓去报社,到时候在中国人的圈子里,连法文都学不好。”言之有理,我听劝按原计划飞到布鲁塞尔去了。

可是这个法国签证,给我很多便利,让我那一年几乎可以每周都去巴黎,把巴黎差不多走遍了,看美术馆简直看疯了。反正学生票廉价,搭着火车去,坐着火车回来。

念了一年法文之后,准备去鲁汶大学攻读传播博士,这个时候我这个天才表哥又来了,告诉我皇家艺术学院正在招生。

我从小就有绘画的基础,画过素描、油画、水彩,参加过各种比赛。在联合报工作时,有段时间我曾去一位西班牙留学回台任美术教授的画室学画。有几个美术系三年级的学生老在画室里转,那些学生自诩为将来的艺术大师,不屑学校的功课,见我画得好,就把我的画借去交作业,每次都得高分。(笑)

比利时布鲁塞尔皇家艺术学院很有名气,吴冠中是那里毕业的,常玉是,席慕容也是。梵高在那里念过一年;另一位很有名的比利时画家René Magritte,在那里念了两年,我非常欣赏他的画。这所学校出了世界上很多好画家。这家美院原来完全是以训练绘画技巧为主,后来学校进了一批新的教授,包括从苏俄到比利时的画家,他们说只重技巧训练,培养出来的都是画匠,而不是艺术家。他们认为要培养艺术家,一定要加强学术方面的修养。新旧两派教授争战,结果新派胜利,学院教育走向:艺术技巧与学术并重。开设一些特殊的课程,增加学生人文的修养和科学的逻辑思考能力,譬如比较文学,比如艺术历史、西洋哲学、音乐史、逻辑学、人体解剖学等,全都是我喜欢的课程。

1989年在比利时布鲁塞尔皇家艺术学院油画大幅人体模特儿。

于是我填了报名表,送去作品报考油画系。不久通知考试,方式很奇怪,每天八点钟进画室画画,画人体、石膏像、静物,素描、水彩、粉笔、油画都行,一直画到下午五点钟,不限制你画什么,足足画了一个月。

这一个月里,原来画室挤满考生,逐渐人慢慢走掉了。最后一天只剩下二十多人。

教授评审团让考生把自己的作品收集起来,在各自身边摆开,教授们把画一张张看完,最终宣布所有人都录取了。原因是他们认为,要成为画家,首先最重要的是能够坚持。可是第一年下来,全班只剩下五个人,因为其他人没有通过学科考试。教授们的理念是:如果你只想画画,不想念书的话,那你也就不适合美院教育。

我老觉得中国人很厉害,特别会念书。自己才学一年法文就进美院,跟不上老师的授课,怎么办呢?我找了一个英文和法文很好的同学,挨着她坐,照着她的法文笔记抄在自己的本子上。下课的时候,我让这个同学用英文解释给我听,我随即译成中文速记下来。考试的时候我不能成句写法文,就把重要的字词写下来,老师就明白我努力了而且懂了。要生存,就得想方法,我考分因此得的挺高的。

第一年结束,全校举办公开展览,规定一年级生每人选展一幅,二年级生选二幅,三年级生选三幅,四年级生选四幅,结果系里教授们一致同意选了我两幅画参展。我在一年级的时候,每幅作业老师都给我班上最高分,同时是九十多的高分。油画系三位教授,都认为我值得栽培,其中一位希望我跟随他走超现实派,另一位想指导我画他的风格。

记者:既然喜欢美院,学习又好,为什么会半途辍学?又为什么去美国一年后,改到荷兰长居?

丘彦明:我读到第二年,唐效完成博士论文,在ASM International找到工作,公司决定派他去美国,到AT&T在纽泽西Murray Hill的贝尔研究室参加一项共同研发项目。那时候我人在台湾,他打电话问我,你跟我结婚去美国?还是留在布鲁塞尔念书?当时我觉得,可以放弃所有的东西,但他的爱情最重要,他对我的感情非常纯粹,必需珍惜与回报。于是下定决心放下一切,带了几个箱子嫁给他,在美国呆了一年。

唐效进AT&T贝尔实验室才一个礼拜,就被安全单位拒绝在大门外了,因为他持的是中国护照,贝尔实验室分基础研究和机密研究等不同部门,唐效进的属于美国国家机密研究单位,岂能容共党国家的人进入。唐效伤心极了,怎么办?荷兰公司很好,跟唐效说,你可以有两个选择:一是申请荷兰国籍,变成荷兰人;二是返回荷兰公司工作。

面临如此重大的人生抉择,唐效很痛苦、很发愁,我告诉他,不论做什么决定,无所谓,我都会跟着他。

长考一整天后,他决定入荷兰籍。对于做科学研究的人,最大的梦想之一,是进入世界最尖端的科学机构与最棒的科学家合作。

在荷兰,通常外国人入籍要走几个月的程序,但面临这样特殊的情况,为了不耽误研究合作计划,公司立刻把唐效的入籍申请,以最快速度递交入外交部,转给女王签名,一个礼拜批准就下来了。唐效拿着荷兰护照重新踏进实验室。每次回想,我们总觉得这事很荒唐好笑,同样一个人,拿着中国护照和拿着荷兰护照,境遇却大不相同。

一年多后,与贝尔实验室的合作项目结束,由于美国毕竟还是科学技术研究最厉害的国家,唐效找机会去菲尼克斯(凤凰城)一家公司Interview,跟我说,我们去那里怎么样,每家都有游泳池。

这时我们的好朋友郑树森又出现了,说:“劝你们回欧洲,荷兰虽小却是我们一大群朋友的理想国,以后世界讯息流通会变得很快,不必担心科学研究会落后。回去回去,不要在美国!”

左起:丘彦明、李欧梵、郑树森、白先勇、张错、葛浩文。

我是为了唐效才在美国,但我大部分的同学、朋友、亲戚都长住美国,后来举办高中、大学同学会都在美国召开,就可想而知。陪唐效居住美国一年,我每天从早上接电话一直接到晚上,熟人太多了。又如,一位表姐非常疼我,一日三餐都要过问;我妹妹也早就定居美国,也三不五时要电话聊天,人情包袱太重。在荷兰只有唐效和我两人,很简单,很安静,不必操心人情事故。唐效觉得郑树森讲得有道理,决定为我返回荷兰。

回到荷兰,比利时布鲁塞尔皇家艺术学院来信,希望我复学。大概有十年,每年艺术学院都给我写信,问我回来要不要去念书。唐效让我自己选择,我考虑后决定放弃学位,既然当时选择结婚,做家庭主妇,就该是我今后最重要的志业。自己安慰自己:读一年有可能是梵高,读两年有可能是Magritte,读三年有可能是某某人,读四年有可能是……所以我读了一年半多,还有成为梵高和Magritte之间画家的可能性。(笑)因此,长居荷兰后我的生活方式完全改变,过起了辛勤家务、莳花种菜植果树的田园生活。

记者:您的心态一直非常好,这种心态是怎么来的呢?

丘彦明:由于家庭原因,我是个基督教徒,但我不上教堂做礼拜,感觉仪式感和世俗太重,加上有些传道人不是很纯粹地传布福音,而是彰显白己,我何必去听他们说教呢?很多人说,你还是应该去教堂,与大家一起增进对《圣经》的理解。可是我觉得那并不重要。我觉得宗教的情怀就是善,去帮助别人,关怀别人,不一定非要跟大家一起去关怀帮助别人,自己也能做到,所以我不进教堂,听任他人叫我做什么我就做什么。宗教情怀是很重要的,让人内心很平静。

还有一点,我脾气本来就好,不会骂人。朋友在鹿特丹有个房子,有人说会闹鬼,一次我去那儿睡到半夜,感觉有鬼过来到床边,吓得气喘不过来,记得传说驱鬼要骂,骂得越凶效果越好,我努力想了好久,不知道该骂什么,憋了半天,总算吐出:“你讨厌!”(笑)就这一句话,鬼就不见了。(笑)

(编辑:王怡婷)