1905年,清廷下令废止科举,作为四民之首的“士”从此淡出历史舞台,取而代之的是近代知识分子。但二者并非截然两分,士之传统在近代知识分子身上也多有体现。这种剧烈却又绵延的转型,值得我们进一步深思。华东师范大学历史系副教授瞿骏长期关注近代中国的社会变迁,新著《崩解的近代:清末民初读书人的思想革命与文化运动》即将出版,记者(www.thepaper.cn)邀请他谈了相关话题。

瞿骏画像 刘筝 绘

采访者:石伟杰

被访者:瞿骏

“清末民初”之成立

记者:“清末民初”现在常常作为一个特殊时段出现在各类研究中,它是如何成立的?

瞿骏:我以前用“清末民初”不过是为了方便包纳我研究的对象和范围,但“清末民初”在何种意义上可以成立确实需要认真面对。我想这个提法可以成立的最重要一点是:它有助于我们谨慎处理1911年革命的断裂性。1911年革命建立共和政体,推翻帝制,当然是几千年才出现的“巨变”。但对这一“巨变”至少要放在“清末民初”二十余年的时间里看方能有一些真切的了解(当然若能前后再多看若干年一定更好)。其中值得特别注意的是梁启超等塑造了君主专制—君主立宪—共和这样的政体进化论,这种政体进化论在既有研究的预设中依然占据上风。由此,共和政体在种种历史叙述中具有天然的优先性与正当性,这经常使我们不能持平而论从帝制到共和的嬗变,同时又太过注意从帝制到共和的嬗变。

前一点导致我们对清廷“倒行逆施”的程度常得不到一个有分寸的解说。比如清廷立宪不得真义好像已是个定论,其实立宪之真义为何?不要说太后、皇帝与满洲亲贵,即使当时中国看似最了解西方的读书人恐怕也不能弄得清楚明白。他们的脑海是各种舶来新思想观念的“跑马场”,同时混乱、纷杂、片段的新思想观念又是他们逢迎顺取的好用工具。像从来最遭诟病的皇族内阁,这种设置“本清廷旧制所不容”,但“立宪党以日本尊崇皇族之例相推,一转而使执持政柄”;“亲贵用事,实立宪党为之厉阶”;“满人敢于为此,实归国留学生为朝官者有以教之耳”。所以多有人认为清政之弊滥觞于戊戌、蔓延于庚子之后,这种“弊”并不是说清廷没有政体进化意义上的改革和立宪,而说的是“纵令宪政优于专制,而主张立宪之人其实不如主张专制之人”。清末十年多的是少年新进和少年倖进,这些人“既非顽固,又非革新,不过是走旗门混官职而已”,因此清廷最后几年的朝堂上“有官而无士”。可是在政体进化的眼光之下,这些人大概不少在今日被称为“改革志士”与“宪政先驱”。

之后清廷的倒掉和“共和”的实现正多得自于这些志士与先驱的推力。于是他们的头衔又多了一个——“共和元勋”。政体之进化不会使这批“共和元勋”在革命后变成另一种人,民初“政界之泯纷贪黩,又甚于清世”。不过这代表1911年革命的“不彻底”吗?一场推翻了两千年帝制的革命恐怕无论如何都不能称之为“不彻底”,但进化之眼光的确经常让我们忽略推中国入“共和”之人很多时候是在“借新文明之名以大遂其私欲”。

后一点则导致了很多问题其实有各种复杂的面相,不能完全纳入帝制-共和之变的框架中,但其复杂性常常被我们的“共和眼光”简单化。比如目前对共和国民的“民权”问题,多注意法条文字中的“国家政事必得国民的同意,所以无事不求国民利益”、“尊重人权,人人都受法律保护”等条款。这些若只在帝制-共和嬗变的眼光中去观察,恐怕只能去问:何以这样的“好事”只存于文字之中,而未能真正实现?但若不局限于“共和虽已实现,民权却未落到实处”这一角度,我们会发现其实还有更多地方可以去提问。

一个是“民之所望在实利,不在空权”。民生之实现大概是最低限度的民权,但亦是最重要的民权。但尴尬在于当清末读书人将国家与君王两分,复数却合一的“国民”被推到国家之主人的位置后,“君贵民”就无从谈起,同时由富强目标指引的“重社稷”又指引国民必先要“贵国”然后时时“贵国”,由此国民又难得“自贵”,遂让民生一题早在进入“共和”前就已被严重忽视,进入“共和”后也未得到大的改善。

与“民生”相联系的第二个面相为:在不少由清入民国之人物的观察里,“共和”之前中国并不缺少与欧美宪政类似的精神和由此种精神衍生出的“民权”。这一点钱穆多有阐发,比钱穆说得更早的是吕思勉、李大钊。吕思勉就指出“儒家虽崇君权,而发挥民权之义亦甚切”。李大钊则说:“(在中国)平民政治之精神,实亘数千百年巍然独存,听讼征租外,未闻有所干涉,谚曰‘天高皇帝远’,斯言实含有自由晏乐之趣味。即其间胡元、满清,相继篡夺,而中原民物之安平,未敢稍有所侵扰,安享既久,实效与宪典相侔。”

但这种“实效与宪典相侔”的局面却在清廷真的“仿行宪政”后开始被破坏。为“植立宪之基”,省设咨议局、府厅州县办地方自治。数年间,省咨议局林立,府县议会多有、镇乡公所遍设,这种现象当然可以目之为中国人“政治参与”的扩张和爆炸,但必须注意到同时这亦意味着中国固有“政治参与”空间的压抑、缩小和消失。从省一级来说,此种政治设置虽看似为“地方分权”,但其实是“咨议局弄权”,再到民国的“督军拥权”。立宪理想家欲以“分权”破“专制”,但实际上是各省变成了一个个“小专制国”,且正因其“小”,则其行“专制”较之以往更为方便、通达和辣手。因为“夫贵擅于一人,故百姓病之者寡”,而一旦每个省内都“贵擅于一人”,则“前此自由晏乐之恢余,渐为强权所侵逼,斯民遂无安枕日矣”!从府厅州县来说,士绅耆宿几百年间都是通过乡里宗族行地方之公益,办地方之“公事”,“自治”状态本地方所固有。钱基博就指出:“(清末)自治制未颁行,而地方则已自治矣,不以此而加自治也。殆(民国)三年政府停办地方自治,而无锡地方一仍其自治之习惯自治之,亦未尝以之不自治也。新会梁启超为人论地方自治,至以无锡与南通骈举为模范县。此则邦人君子之勤劳地方有以致之,与制度无与也。”

钱基博这段话正说明专制时代“自治”本就有之,共和时代“自治”依然有其顽强的生命力;未明说的是:清末由政府强推的“自治制”反倒可能是对固有“自治”的妨害和摧折,同时“自治制”本身既能被政府所强推,但短短几年又能被政府斩断,既如此又何能谓之“自治”?而且在清末民初的几年间,地方上不少人由原来的“乡里贤能”、“公正大夫”一变为县以下叠床架屋之新行政机构之主脑。这种转变对地方“公益”、“公事”的变迁,士绅耆宿的形象口碑都有长久的负面影响。

由此我常想大概我们现在需要暂时搁置,至少是调整一下“共和眼光”,不妨将北京政府看做一个继清而起的朝代,如此则对撰修清史、北京政府之权力结构、地方政治之转型等问题能有更多别样的发现。

“科举立停”对读书人的影响

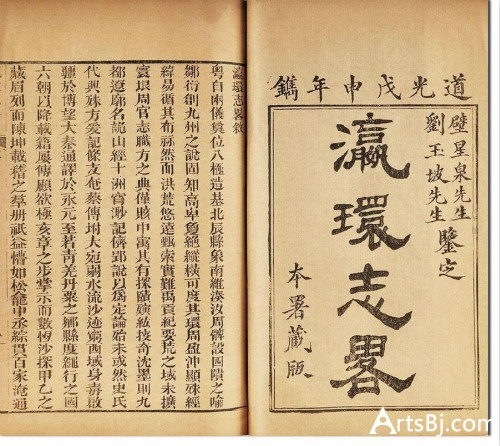

清朝科举

记者:对读书人来说,1905年废除科举是命运攸关的大事,相关研究也很多,您怎么看?

瞿骏:从后见之明看,1905年立停科举对中国读书人的影响怎样强调都不过分,但需要注意1895年后中国发生的各种变化太多且太快。从空间上说,各地纷起变化,但在同一时间里此地已在寻求“西政”之变,但彼地或刚开始仿造“西器”之变。从时间上说,前一个大变化经常未过几年就被后一个大变化所覆盖,导致前一个变化虽大却近消失不见,科举就是如此!

1901年8月,清廷颁上谕宣布科举改制。乡、会试头场试中国政治史事论,二场试各国政治艺学策,三场试四书五经义。且四书五经义“均不准用八股文程式”!此后四年间的两次乡试和两次会试,都是按照新章程来考士子。

这次科举改制正是一个被“科举立停”所覆盖,但实际上非常重要的巨幅变化。余英时曾指出:科举以“圣典”(四书五经)为基础文本,建立了一个共同的客观标准,作为“造士”和“取士”的依据。但对“圣典”的解释又是多元的,不可能统一于任何“一家之言”,因此科举制度在实际运作中有一种自我调适的机能,使钦定“正学”不致与科场以外学术与思想的动态处于互相隔绝的状态。

从余英时的洞见出发,我们会看到传统时代科举制不是完全没有“弹性”,但1901年的变化之大在于原来造成科举制度“弹性”的变量大致是单一的,主要来自于考官,现在一转而为多个因素在同时变化,且多是在无奈地应变而变。在多个变化里最要命的是,本应为不变之客观标准的基础文本突然膨胀到了边界在何处都不知道的地步。考官由此进退失据,考生也彷徨失措,围绕考试的各种生意则利用边界的模糊揣摩风气,浑水摸鱼。这一过程一方面催逼了科举的立停,同时又让历史有不少诡论性的发展。

从催逼了科举的立停来说,“八股改策论”后,由于基础文本漫无边界,考试范围就接近“临海无涯”。光第二场“各国政治艺学策”就包括了学校、财赋、商务、兵制、公法、刑律、天文、地理、格致、算术、制造、声、光、化、电等学问。对此考官困惑于如何出题,但礼部的回应却是“先以各国政治艺学中之切于实用者命题”,而何为“切于实用”却只字未提(大概礼部堂官自己也不太清楚);学生迷惘于如何答题,但礼部的答复是“士子讲求时务肄习有素者,自可各抒底蕴”,如何算“肄习有素”也片语皆无。于是“新学”就成了每一个考官和士子各有各理解的东西。早至《海国图志》《瀛寰志略》,到稍迟的《校邠庐抗议》、制造局译书和各种“出使日记”,再到《盛世危言》《时务通考》和各种各样的策论汇编,一股脑儿都成了考官的“出题依据”和读书人的“备考资源”。不仅考生到上海买书,考官也到上海买书,甚至礼部都要去上海买书。更危险的是《清议报》《新民丛报》《江苏》《浙江潮》《湖北学生界》等海外被禁报刊也成了供读书人备考的“新学进化捷径”。这种“过期新学”、“滥造新学”和“禁抑新学”共熔于一炉的局面让张之洞等虽试图以“中体西用”的框架来规范“策论科举”,但其实他们既挡不住“周秦诸子之谬论”,也封不了“释老二氏之妄谈”,更不能抵抗“异域之方言,报馆之琐语”。那么,这样不能为朝廷“得人”,反而可能塑造叛逆者的科举,要它何用?

《瀛寰志略》

从历史的诡论性发展来说,1905年科举立停的消息确凿放出后,除了少数基本对外界情势隔绝懵懂的乡僻之士,大概多数读书人对此都已有一定的心理准备,有些人在落寞感慨之余,甚至有“第二只靴子”终于落地的少许轻松。这是因为在科举立停前的十余年,读书人早已感知到科举将变和科举可能会停。1891年陶保廉就发现:“近人病八股之空虚,竞议以天算、舆地、时务等策论试士。”这种种“竞议”的汇集在戊戌前已形成一股流风。维新变法的尝试虽然短暂,但更让“科举要发生大变化,甚至即将消亡”的感知萦绕在众多读书人的心头。于是读书人会以各种方式回应他们预感的科举之变。像郭沫若的族中长辈郭敬武是王闿运的高足,在成都尊经书院读过书。戊戌后他在四川嘉定的家塾里就以讲乾嘉朴学来应对可能会废的八股。著名考古学家李济之父李权是“一县闻名的大秀才,拥有(当地)最大的学馆”。在李济读毕四书后,他不照旧日常规让李济读《诗经》,而是改读《周礼》。与李济同为哈佛博士,国民党大将俞大维(其父俞明颐是曾国藩孙女婿,大伯是清末名士俞明震,姑姑俞明诗是陈三立之妻、陈宝箴之媳)也是读毕四书后不读《诗经》,改读《公羊》。这些个案都说明在科举将变之流风的影响下,读书人为子弟读书做过多样的“预流”。

在李济的回忆中还有一句耐人寻味的话:亲友们都感到父亲这一变动的奇特,但也没人敢责难他这一违背习惯的教育方法,“我在十岁以前已经意识到,我不是科举时代的秀才候补人了”。这又说明地方上那些著名的读书人,其子弟如何应对科举被无数双眼睛盯着,他们读书的动向在当地都有示范和扩散效应。1901年“八股改策论”虽指向的是为科举续命,但实际却是又加了无数台鼓风机来激扬“科举将亡”的风势。改策论后不久,夏丏尊的父母就对他说:“科举快将全废,长此下去究不是事!”目前多有人研究1905年以前科举的“应(该)变”之说和“应(该)停”之论,困惑于1905年何以为科举立停“呼天抢地”的读书人并不多,以及1905年后“复科举”之谬论与妄动。而较少有人考察读书人如何应对实际的和他们预想的“科举之变”,他们又是如何被“科举将亡”之风势所影响和调动的。这种状况大概是不脱“进化”眼光看历史的又一例。

历史的曲折还在于:虽然改革的本质是利益再分配,有人顺应改革获益,有人在改革冲击下落魄。但如就此推论说顺应改革获益之人都过得非常愉悦,则可能相当离谱。李济、俞大维等年纪较轻,在父兄帮助下对科举之变有所准备,停科举对他们的冲击当然较小。即便如此,多年后,俞大维仍意识到“我的国文作文始终没搞通”!这提示着新策论实为“洋八股”之看法大有继续言说的空间(此处不暇展开)。而那些进士、举人出身,年龄三四十甚至五十多岁(需注意清末的三四十岁与今天相比,“苍老感”要强得多)的人,他们也早已感知到科举将停,遂努力在时局漩涡中挣扎,想在地方兴学、留学的热潮中分一杯羹。最后大多数人确实是分到了,但他们为此付出的代价是一把年纪离开家乡,或进京、或赴沪、或入省来做结果未知的经营打拼,甚至一句日语未习,就登上海轮,负笈东瀛,学习法政。若与旧日心灵相沟通,我们会发现那些貌似延续了“士绅特权”的读书人其实也一样承受着科举立停后茫茫然不知未来向何处去的哀与痛。

新一代的读书人

记者:从晚清兴学堂开始,近代化的学生群体日益崛起,这一群体和以往读书人相较有何特点?

瞿骏:“兴学堂”是清末一个截断中流的大改制,它又与科举改章和科举立停的过程相伴随,因此在近十年间入学堂的学生中既有传统读书人,又有半新半旧之读书人,更有新一代读书人。这些人入了学堂之后所产生的变化很多,这里简单用三个关键词来形容,一为落差,二为“无定”,三为群聚。

先来说落差,当年读鲁迅的《琐记》一文,印象最深刻的是江南水师学堂里那“二十丈高的桅杆”,人“如果爬到顶,便可以近看狮子山,远眺莫愁湖”。这文字里面除了满满的“少年寂寞”外,实让人诧异。一个水师学堂竟然无泳池而只能爬杆,这大概正是学生入学堂后感到想象与实际之落差的最佳写照。清廷行新政并非无钱,但枝枝节节,百端并举,遂令钱再多也只能掉入永不得填补的大坑。由此清末兴学的理想与实际往往天差地别。对此读书人未入学堂前基本无从察觉,像小说家张资平只是觉得县城学堂读书的人每星期回来一次,很得村人看中。在省城进学的人,每学期回来一次,更得村人尊敬,因此“无一天不梦想出省城念书”。所以从清末到民初的大小城市里充斥着一群满怀着梦想和憧憬的人和梦想与憧憬被碰得粉碎的人,很多学生的人生转折都能在此找到源头,而如此多的人生转折造就的是历史的急剧漂移。

再来说“无定”,现代中国的最大问题大概在于永远不知道变革到哪一天是个尽头,变革若无休无息,那么身处其间的人们一定会感到种种“无定”,清末民初的学生就是“无定”感觉最强烈的一群人。胡适曾说:“当这个学制根本动摇的时代,我们全没有现成的标准可以依据,也没有过去的经验可以参考。”因此学生从投考学堂起就几近无所适从:是入一般学堂,还是专门学堂?考试时重专科,重国文,还是重外语?各学堂的入学要求实在是千差万别。而辛苦考入学堂后是注重新学,还是继续读经?文理科目众多,各科并举力有不逮,用功程度如何拿捏?这一个个问号之下都要学生做出即时、快速的决断,而这些决断都可能在日后成为他能否顺利立足社会的重要因素。甚至出学堂时,他们亦会面对诸多类型的毕业考试而感到应对无措。1911年唐文治就指出:“(据)部章,毕业考试之前有学期考试,而各中学之毕业者,即须赴省复试。三试相连,往往考至月余,始能竣事。其才质庸劣者,不过敷衍抄袭,其力争上游者,劳精敝神,至以性命相博。幸而毕业,或已毙命,或成废弃,似此情形,以家寒而力求上进者为尤多,尤可痛悯!”

最后是群聚,学生的落差感和彷徨无定若仅为个体的感觉,大概最多会走向抑郁与自杀。但相较传统读书人,学堂学生的一个鲜明特点是数十、上百乃至数百人的群聚,且是远离家乡、家族、父母之爱护与管束的群聚。这样的状态既塑造了新人,又引来了烦闷;既有利于革命,又通向消沉;既让学生成了现代中国不可忽视的政治力量,又让学生成了被政治拨弄的工具,其间的两歧性和多歧性值得我们再三思索。

排满思潮

记者:在革命党人的鼓动下,清末各地起事不断,排满思潮流行,一般读书人如何看待排满与自己的民族身份?

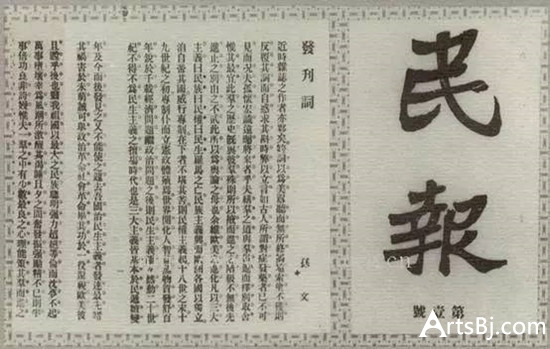

瞿骏:我对清末的“排满”思潮下过四字断语叫“似真亦幻”,什么意思呢?“排满”从其被研究的历程看自然是一股“大潮”!这首先决定于革命史研究至今犹存的影响力。自1930年代起,在国民党官方主导下,革命史研究就已蔚然成潮。“排满”被革命史学规定为清末革命的方向和性质,当然必须成“潮”。其次决定于我们通过什么样的史料来研究“排满”。在辛亥老人的回忆录里他们成就的起点是自幼“排满”,日日“排满”;中国学者的辛亥革命研究,曾花大力气研读的是《苏报》《民报》《民立报》《天讨》等报刊,孙中山、蔡元培、黄兴、宋教仁、邹容、陈天华等人的文集,读这些报刊和文集大概一定可以看到“排满”成潮;甚或日本学者千辛万苦收集到异域史料,开展共同研读,一开始也是一起读《民报》影印本。我想若是自己每周与《民报》为伴,当然也会读出“排满”成潮。

《民报》

问题是以上所述的“排满”成潮恐怕较多是因为盯着革命的历史图像看而产生的一种“似真”印象。若打开清末历史的全图,里面并不只有革命(一个例子是目前不少关于清末的历史叙述常常被简化成海内外康党与海内外民党的斗争,再一转而为革命派与立宪派之争,很多时候清政府竟然消失不见了!),同时史料也并不只有前述的那些报刊(即使只有这些报刊,也需要考察它们究竟有多少人在读,读出了什么)。

因此正如洋务运动的成败不能以甲午战争的成败来考量一样,清末排满的流行程度同样不能以1911年清廷倾覆来作简单判断。我们以往对新的那一面太过关注,而且常常是以革命、共和等最新的面相作为关注焦点,因此常常忽略那些其实很新但不是最新的面相,更不用说那些半新半旧或者极端保守的面相。

简单来说,二十世纪初确实有相信“今天下之教习均不可恃,十分之三为康党,十分之七为孙党”的读书人,但在大多数读书人眼中,此等人不过是“妄人”。真正受到明季遗献和种族思想波动之影响的其实只是相当少的一部分人,“大多数人民,尤其是士大夫,即使在接触到大量禁毁文献仍然非常忠于满清”(王汎森语)。这从清末十余年很多地方读书人的文献中都能得到证明。而且即使是受到排满思想波动的那批读书人,以排满为纲领的种族民族主义不过是他们的一个选项而已,国家民族主义、世界主义、女权主义、无政府主义等等也都是他们的选项,有些选项如无政府主义,因为在读书人的认知里比排满要更新,所以会更具有吸引力。

小城镇的读书人

记者:我们对大城市和通商口岸里的明星读书人了解较多,那些小城镇里的读书人是什么情况?

瞿骏:我们的确需要去多了解小城镇里的那些地方读书人。前两天我看话剧《北京法源寺》,让我印象最深刻的是头尾两场戏,谭嗣同、康有为等主角在追光下慷慨激昂地说着大段台词,演员功夫着实令人钦佩。更妙的是在主角高光的同时,整个舞台上永远有各色人等在看似杂乱,实则有序地走动着,交流着,互动着。这正是历史大舞台的真实写照,即在中国走向现代的变局中,若明星读书人登高一呼,四周哑然无声,变局恐怕就无从谈起。而且呼应一定不是整齐划一的,而是一方面众声喧哗、杂乱无章,一方面又有相近似的、可堪联系的理路可寻。限于篇幅,这里先谈两点。

一个是考察小城镇里的读书人要注意“历史不是突然全部冒出来的,而是一节一节生长出来的”(此处受罗志田老师文章的启发),我们尤需在意的不是地方读书人知道了什么,而是他们知道的基础是什么、不知道什么、以为什么、想象什么,进而又怎样利用他们的“知道、不知道、以为和想象”去做些什么。如此我们才能将历史舞台的边缘、角落和细部看得更加清楚,进而明星读书人所处的中心也就会更加鲜活光亮。若四周模糊不清,中心亮则亮矣,但整个大舞台就缩小成几个光点了。

另一个是处理小城镇里的读书人一定要注重上下之参照。这种“上下之参照”一是指重视“制度运作过程”,要努力弄清一些思想传播、观念流行中的基础性问题,如戊戌维新的消息是多久到某省的,又经多久到府厅州县的,对每一条具体的上谕地方官又是如何处理,如何落实的。政变后也都有类似问题,这些问题与清王朝的制度运作过程密切相关,已有学者如刘熠有很好的研究,但仍嫌不足,特别是治思想文化史者对此常有忽视。二是指了解地方读书人的思想结构当然非常重要,但重新处理明星读书人的思想结构也同样重要。比如魏源的《海国图志》,洋人在《中国丛报》(Chinese Repository)上多拿其与《瀛寰志略》做类比,批评其“不够新”,但《海国图志》“不够新”的部分或正构成了其对地方读书人的持久吸引力?那么地方读书人多选择《海国图志》,而稍拒《瀛寰志略》的“给定条件”是什么?研究地方读书人最大的难点之一或就在于既要知下,又要知上,永远需要在明星读书人思想与地方读书人思想的循环往复、交缠互动的过程里来更多地理解彼此,更深地解说彼此。

民国教科书在当下

记者:读书人的转型,重要的一个方面是读的书不一样了,您对当时的教科书颇有研究,前段时间国内也热捧过民国教科书,您怎么评价这些教科书以及当下的走红现象?

瞿骏:当下的教育体制凡是身在其中或子女在其中者大概都不会觉得太满意。一个显著现象是“素质教育”一词大概很早就开始鼓吹,与之相联系的词叫“减负”。但现在无需做精细研究,只要看看周遭小孩就知道,减负那么多年,学生的学业是越减越重,越减越苦。在这样的氛围里除了向未来改革找出路外,对“黄金民国”的追慕也就自然产生了,而大量重新影印或整理出版的清末民国教科书正是这种追慕性情绪的出口和载体。

上海南洋官书局初等小学国文教科书

对我来说,有大宗史料出版,当然是尽薄薪买来读一读,但读多了,再看既有研究和书商的炒作就觉得有必要稍说两句。其间最大的诡论是研究者太爱讲教科书里传播的西学新知,并推论教科书里的西学新知引动了政治、社会、文化的大变化。而书商则多以“重寻传统”、“民国语文”和“黄金时代”等大词做销售的招徕,因此教科书和所谓“传统”之间是何关系,教科书作为史料是如何“形成”的(谁写的?写来做什么?),教科书启蒙与教科书生意之间是何关系等问题都需要进一步厘清。

这里最需要注意的是:第一,我们现在因为离传统太远,遂导致我们以为清末民国的教科书离传统较近。诚然清末民初的教科书里确实有不少关于传统的内容,但必须要注意其中大多已成为游离的、散乱的传统因子,传统特别是儒学作为大经大法的地位在清末已然渐渐消逝,传统“正学”的整体结构也已然被打散。因此教科书里貌似谈了很多古人与古事,但通过撰者隐秘的删节、改写和重述,这些古人、古事指向的却可能是极其“现代”的价值和意蕴,像教科书中常出现的“苏武牧羊”故事,就经历过一个从宣扬“忠君爱国”到强调爱民族国家的转变。

第二,我想应意识到清末民初教科书的修撰者基本是当时江浙地区的趋新读书人。他们的领头大哥张元济、黄炎培等不少都是历晚清、北京政府、南京国民政府等三朝、四朝而不倒的“卓越人物”。张、黄等人虽趋新,甚至趋过“革命”,但未必有拿得出手的“思想”和“见识”,不过他们“应时而变”的本领确实不小,而且教科书只是其主导事业之一种,在文化、教育、政治等各个领域,其实他们都触角甚深,影响广远,远超我们的既有认知。1924年有人曾为这派人作总结说:“他们的中坚人物,大概是前清末年江苏谘议局的议员,所以亦有称为谘议派的。他们在民国初元程德全为江苏都督的时候,是很得势的。那时黄炎培为教育司长……他们的眼光颇不低,野心颇不小。他们有三条秘诀:一,是实力即承认;二,弃虚名居实权;三,对各方不开罪。所以军阀有势力,他们便向军阀献殷勤。名流有声望,他们便和名流吊膀子,如一切会社的什么长都推到蔡元培等的身上去,他们自己只做有实权的什么干事……对于政局态度,有时亦随社会趋向附和赞成,但决‘不为物先’,而且一待情势变迁,他们便托故改变面目。”

这段话虽有些刻薄,但提醒我们考察这些人物主导出版的教科书,恰要仔细研究其如何“应时而变”,怎样顺应潮流,其在伸张什么,又在压抑什么,这种伸张和压抑在教科书中如何体现,背后又经过了怎样的布置与操作。

第三,教科书当然是清末民国中国启蒙事业的重要组成部分,但它同时是当时出版业最大的一宗生意。因此教科书的启蒙与生意间的微妙关系仍需要多做些解说。这表现在一方面无生意就无启蒙的规模效应,生意一定程度上能促成启蒙的强势拓展。不过另一方面生意也可能使得启蒙旁逸斜出,波折丛生。简单来说问题大概有三:首先,有生意就有商家间的竞争,竞争可控还好说,若是恶性竞争对商家来说就是两败俱伤。而商务印书馆、中华书局与世界书局的教科书之争不幸很多时候实在是太过激烈。其次,启蒙既成生意,就需要保证出版品数量巨大方有利可图。而由此造成的新书泛滥却使得无力购书者越来越多,1901年已有封疆大吏提出“中外政治、艺学书籍浩繁,贫士不克多购”。而且新书“新”则新矣,未必为“佳品”,即使为“佳品”,但因其“太多”而使得读书人难以熟读,更会选择困难,顾此失彼。最后也是最重要的,教科书生意既由资本所操纵,此种操纵就不会局限于出版机构,而一定是延绵各界,流布四方,进而影响所谓“舆论”,促成一种“当舆论燎原滔天之际,凡诸理势诚不可以口舌争”的形势。而不少“新人物”会利用舆论的“燎原滔天”来打压与其不太相能的出版机构,挟持威逼各级政府就范,以达到推广实行他们的主张,甚至是获得其私利的目的。

(本文原题为《清末民初读书人的转型》,刊于12月4日《东方早报?上海书评》。现标题和小标题为编者所拟)

(实习编辑:王怡婷)