阿列克谢耶维奇

采访者:徐伟

受访者:吕宁思

2016年,是空想社会主义代表作《乌托邦》发表500周年。这本早已淡出人们视线的著作,被媒体和学者重新提上公共议程。

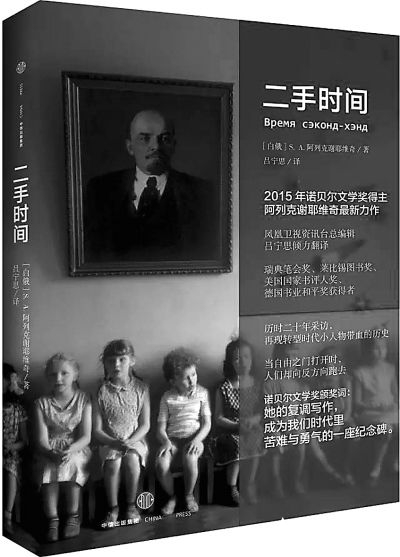

与之相呼应的,是2015年新晋诺贝尔文学奖得主、白俄罗斯作家斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇的“乌托邦之声”系列,其五部作品的中译本在岁末年初相继问世,一时间饱受关注。

从理想国到乌托邦,再到共产主义,人类对“完美世界”的追求从未止步。阿列克谢耶维奇笔下的“乌托邦”,意指苏联的共产主义实验室,在这个实验室里,“要把亚当以来的旧人类改造为新人类”。

这是一项史无前例的人种改造工程,人类第一次如此大规模地将对乌托邦的想象当作信仰去实践,他们企图在地球上建起天堂。当然,这场以美好愿望出发的实验,在1991年的圣诞节宣告失败。苏联解体了,“红色帝国”消失了,但“红色人类”——苏维埃人挺了过来。

在阿列克谢耶维奇的笔下,苏维埃人“执着于理想,将理想深深根植于自己内心,决不妥协——国家成了他们的宇宙,取代了他们的一切,甚至生命。他们无法摆脱伟大的历史,无法和那段历史告别,否则就失去了幸福。”

25年前,苏联人在咒骂声和泪水中告别了“红色帝国”,但关于苏联社会主义的争论还没有平息。后苏联时代的新兴人类,在全然不同的世界里成长,他们对共产主义历史兴味索然,但也有年轻人重新找出马克思和列宁的著作,将斯大林和切·格瓦拉视作偶像,“苏联的一切重新成为时尚”。

在阿列克谢耶维奇眼里,这是一个被西方人弃置又被苏联人拾起的时代。从十月革命至今,“一百年过去了,未来又一次没有到位,出现了一个二手时代。”在这个时代里,每个人都觉得自己是苦难的受害者,而不是罪恶的参与者。

生于乌克兰、长于白俄罗斯的阿列克谢耶维奇,也是亿万苏维埃人中的一员。她历时30余年,跑遍了苏联各国,采访了数以千计的小人物,从卫国战争中的女兵到幸存的儿童,从阿富汗战争中的“娃娃兵”到切尔诺贝利事件的幸存者,从苏联解体的红场游行者到白俄反对总统选举的人们......千万个小人物的口述历史,汇集成一部鲜活的苏联精神史诗。

与历史学家的宏大叙事不同,阿列克谢耶维奇的口述系列更关注小人物的生活和情感,并从中挖掘出无边无际的人性真相。在她看来,历史只关心事实,而情感被排除在外,人的情感是不会被纳入历史的。她要以一双人道主义的眼睛,而不是历史学家的眼睛看世界。

这一套“乌托邦之声”五部曲:《战争中没有女性》(1985年首版,2005年出版全版,中文译本书名《我是女兵,也是女人》)、《最后的证人》(1985年出版,中文译本书名《我还是想你,妈妈》)、《锌皮娃娃兵》(1989)、《切尔诺贝利的悲鸣》(1997)和《二手时间》(2013),被誉为“红色人类的百科全书”。

日前,徐伟采访了《我是女兵,也是女人》和《二手时间》的译者吕宁思先生,吕先生现任凤凰卫视执行总编辑、副台长,曾主修俄罗斯文学,并长期关注俄罗斯时事政治,他的解读别有一番深意。

“她砸碎了文化铁幕”

徐伟:随着《二手时间》中文版的问世,阿列克谢耶维奇的“乌托邦之声”系列已全部被引进中国。她的作品极富感染力,也颇具历史文献价值,但口述体是否应该被纳入文学范畴并被授予最高的文学奖项仍存争议,你如何看待这种创作形式?

吕宁思:我最早接触阿列克谢耶维奇的作品是在1985年,在《十月》杂志上看到她的《战争中没有女性》(今译《我是女兵,也是女人》),起初我以为那是一本小说,后来才发现它是当时苏联流行的一种文学形式,叫纪实文学。而她的作品又有其特点,口述成分特别多,读者很容易被内容的真实性所震撼。

阿列克谢耶维奇能创造一种良好的氛围,让受访者敞开心扉,谈论一些根本不可能在公共场合,特别是在当时苏联的政治环境下谈论的话题,让他们说出心里话。不过,这本书的内容当初在杂志上发表的时候,包括后来出书的时候,还是删掉了很多,一方面是为了作品能顺利出版,另一方面也是为了保护自己。她的采访量特别大,要从众多的被采访者当中,找出那些最震撼、最惨烈、最高潮的部分,再把这些碎片化的材料,连缀成一部完整的作品,可谓煞费苦心。

这些作品的最大意义不在于文体创新,也不在于让人们了解一段历史,而在于它冲破了当时苏联“斯大林式文学”的禁区。当然,不是她首先冲破的,此前已有一些纪实文学作家在前仆后继地突破着,她算是第二代纪实文学作家,她不一样的地方在于用完全真实自述的方式,闯得更深入也更惨烈一些。

徐伟:口述体这类非虚构文体,是不被纳入传统文学范畴的,此次评奖,是否也带来文学观念上的更新?

吕宁思:对,在她获奖之后,随之而来的是有很多关于非虚构作品是否该被纳入文学范畴的争议。而且,在一般的纪实文学当中,也没有像她这样几乎通篇都是主人公口述的。一般的纪实文学或者报告文学,作者创作的成分还是比较高,但在她的书中,自己创作的内容很少,只有一些感叹和独白。

我认为,阿列克谢耶维奇能获得诺贝尔奖,或许主要不在于文学上的成就,而在于她用文字挣脱了意识形态和文化的桎梏,砸碎了“文化铁幕”,这种“文化铁幕”不是随着政治体制的改变就能马上改变的,它具有滞后性,文化习惯更是如此。在翻译的时候,我觉得它太过沉重,以至于常被书中的内容感动得热泪盈眶,处于一种低潮的压抑当中,它在政治上的冲撞力太强了。

打开心灵闸门的方式

徐伟:这正是口述体的力量,相对于虚构类的小说,口述体的纪实文学能传递更多真实信息,因此具有历史文献价值,可以作为学者的考据资料。但仅凭受访者口述,提供的真相也只能是局部的,受制于谈话氛围、个人情感、记忆偏差等因素,他们讲述的内容与真实的情况还是会有差距,很多人事后承认没完全讲实话。你如何看待这种体裁的优劣势?

吕宁思:用口述体书写苏联历史,可以说是阿列克谢耶维奇开辟的一片独特天地,它在历史文献意义上的优势,或许也是在文学意义上的劣势。但作为一个苏联作家,阿列克谢耶维奇首先希望突破的是真实,而非文法上的技巧。

至于真相问题,首先我认为并不存在绝对的真相。当一个人在讲述自身经历的时候,有些隐私可能一辈子都不愿意提及,此外,还有个人荣辱、个人情感、政治风险等因素,也可能让人不想再回忆或者说真话,甚至旁人也会劝他们不要说。所以,有人在接受采访时要求不写真名,或者某些话不能写,还有的甚至事后不承认自己说过某些话。

阿列克谢耶维奇的五本书都是使用同一种文法来写的,它们的共同特点在于都是采访那些饱受苦难的人,这种采访涉及到的,有的是对时代的谴责,有的是对自身的谴责,还有的是对私生活的暴露。在这种情况下,她能够写出这么多故事,已经是付出了极大的努力,做出了很大成绩,这项工作是前无古人的。但是,她毕竟不可能获得全部真相,没有人可以,因为人类有一种掩饰自己最隐蔽的东西的本能。由此而言,不管她揭露了多少,至少它揭露了一部分。

作为一个女新闻工作者,她坚韧不拔地走遍了苏联全国各地,就是为了追求心目中的真相,四十年如一日,这种毅力是常人难以达到的。

徐伟:书中的受访者们,愿意跟她这样一个陌生人聊许多极其私密或可能存在政治风险的话题,这是很了不起的,她是如何寻找和突破受访者的?

吕宁思:她会通过许多“蛛丝马迹”去找寻采访对象,比如说从报纸上看到一些她感兴趣的人,她就前往预约采访;或者通过朋友和采访对象的介绍,通过人找人的方式。写《我是女兵,也是女人》,主要是因为她的家庭也切实经历了二战,她所成长的村庄,当时几乎只有女人,没有男人,她从小就立志要把所见到的真相写出来。

在《二手时间》里,她找人的层次就更广了,有克里姆林宫的高官,有民工,有中亚国家来的打工者,有边远乡村的农民,还有自杀者和所谓变态的女人。她有超强的寻找新闻线索的能力,也有与人交谈的能力。作为女性,可能天然地具备一种亲近感,有打开他人心灵闸门的方式。她还善于在街头找各种采访对象,特别是在《二手时间》里,不管是在伊尔库茨克街头,还是莫斯科红场,她拿着录音机随机做了大量采访,找各种不同年龄、不同身份地位的人来谈对“8·19政变”、对苏联解体和休克疗法的看法。

俄罗斯文学的精神土壤

徐伟:从托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、帕斯捷尔纳克、索尔仁尼琴到阿列克谢耶维奇,俄罗斯的作家和知识分子一直有深重的苦难意识,也有批评极权体制的勇气和悲天悯人的人道主义传统,这种精神传统的土壤何在?

吕宁思:俄罗斯民族在接受东正教以后,逐渐形成贵族和农奴两个阶层。在贵族庄园的生活也是很苦的,因为落后的生产力和极寒的气候,冬天长久的阴暗寒冷,使人心理上容易抑郁。因此,俄罗斯的贵族不像西欧贵族那样骄奢淫逸,他们的日常生活也很压抑,从托尔斯泰《战争与和平》中描写的“四大家族”就能看出来。因为地广人稀、气候恶劣,人们很容易产生对大自然、对自身、对人道、对生活真谛的思考,产生一种悲天悯人和自我怜悯的情怀。像陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,对人活着的意义,对真理、真相和正义等问题的思考极深。

另外,从彼得大帝开始,俄罗斯民族一直在向西方学习,强迫贵族学跳舞、剃掉大胡子、穿西式军装、训练军队,知识精英们也一直在追问“俄罗斯该向何处去?”。从民族而言,他们是东西方结合,那么到底是该斯拉夫化,还是西方化?从政治而言,是应该更人性化,还是专制极权化?这些命题一直困扰着俄罗斯的贵族知识分子。

相较于西方国家,俄罗斯的贵族对自身的道德要求更高,比如说,从《战争与和平》中能看到贵族阶层的爱国主义,各家皇族和贵族子弟一定要上前线当兵,而且要自己购置军装、马匹,和普通列兵一起冲杀。所不同的是,普通列兵把贵族军官称为“老爷”,尊重贵族,认为老爷要比自己高一等。世袭贵族家族都有保卫祖国的荣誉和骄傲感,贵族子弟在战场上有英勇无畏的传统,如同当时维护尊严的决斗习俗一样。那个时代的俄罗斯作家多出身于贵族,经常沉浸于从宗教到民族性的思考。越是灾难性的、落后的环境,反而越会产生伟大的作家。顺境出诗人,苦难出作家。

徐伟:你曾经说,阿列克谢耶维奇是苏联文学的一种延续,而非俄罗斯文学的延续,该如何理解?

吕宁思:她是对苏联文学的一种批判性继承。由于政治高压,苏联时期没有产生像十月革命前的“白银时代”那么多在世界领先的文学大师,但仍然出现了一些大作品,从世界范围来看,像肖洛霍夫、帕斯捷尔纳克、索尔仁尼琴都是大师级的,前两者的文学性很强,而索氏作为一名持不同政见者,对苦难的揭露和对极权的批判是极为深邃的。

阿列克谢耶维奇是对苏联文学的延续,没有继承到俄罗斯古典文学那样的高度,因为她是做纪实文学的,如果她写长篇小说,不知道会写成什么样。她生于1948年,属于十月革命后的第三代,所受的教育已经不是沙皇时期的传统教育,她自称“苏维埃人”或“苏联分子”,与那些在自由而又苦难的社会里产生的文学巨匠是不一样的。

她的作品有很强的政治性,她的政治勇气和创作笔法,对西方人来说,是新鲜而可贵的。但是,像她这样的作家,在苏联文学当中也是凤毛麟角,这一代作家不可能再像“黄金时代”、“白银时代”那样群星灿烂了。而现在的俄罗斯文学,就只写些侦探小说、情景小说,写作的理想、冲动和才华都比较欠缺。

苦难就是美丽和幸福

徐伟:在《二手时间》里,有受访者谈道,“俄罗斯人喜欢痛苦,这是俄罗斯精神的焦点。痛苦是‘个人的斗争’,是‘救赎之路’。”你也曾说,“在俄罗斯文学中,苦难就是美丽。”该如何理解这种苦难意识,它是否跟东正教的受难情结有关?

吕宁思:的确,东正教作为基督教的一个分支,在俄罗斯百姓中是根深蒂固的。甚至在十月革命以后,家里供耶稣和沙皇的像还非常普遍。俄罗斯人认为,苦难是上帝对他们的垂青和爱护,人在现实中吃的苦越多,将来升天国后的回报就越多。“苦难就是美丽和幸福”的情怀,就源自于此。

我去过几次以色列,在耶稣诞生和成长的地方,有基督教、天主教和东正教的教堂,从俄罗斯去东正教教堂朝拜的人络绎不绝。去年莫斯科大阅兵,我再次很有感触地看到红场上那个小小的东正教教堂,里面香火非常旺盛,第二天就要举办胜利日大阅兵,当天晚上普通老百姓照样听牧师讲道,听神父祈祷,场面非常虔诚。近在咫尺:一边是世俗的权力象征,另一边是对上帝无比的信仰。方圆20米内,就是两个世界。

这种受难情结跟自然环境也有关联,在茫茫大草原上,在戈壁上,在大雪皑皑的深山老林里,生存条件是很艰苦的,但他们认为只要有面包、盐、火、水和上帝就可以活。信仰东正教的民族,对苦难、来世、救赎的信念,还有对抽象的无条件的爱,似乎要比别的民族更普遍和深刻一些。

徐伟:《二手时间》是以苏联解体后俄罗斯人的生活和心理为主题的,但是书中采访的主要是苏联解体前后的失意者或受难者,更多的是来自底层的声音,而改革的获利者的声音很少,为何会这样选择?

吕宁思:阿列克谢耶维奇将这本书定义为“红色人类的终结篇”,写的就是深陷乌托邦理想和怀念的人,她称之为“马克思列宁主义实验室里制造出来的苏维埃人”,或者叫“苏联分子”。之所以写这类人,是因为“我懂得这种人,熟悉这种人,我和他们共同生活了多年。他们就是我自己,是我的亲人、我的朋友、我的父母......(苏联解体后)我们生活在不同的国家,说着不同的语言,但我们不会和其他人混淆。”

今年是苏联解体25周年,可能再过十来年,这一代人都已退出历史舞台,随之而起的是苏联解体后的新兴人类,新一代完全没有共产主义的集体化、组织化印象,他们对红色历史根本不感兴趣,这类人不是她想写的。现在,俄罗斯的年轻人中间,出现了崇拜斯大林、列宁、格瓦拉的回潮,苏联的一切又都成为时尚,虽然他们并不懂得什么是共产主义,对这种现象阿列克谢耶维奇是持批判态度的。

苏联时代,人们躲在厨房里偷听BBC、议论时政,那是一种压抑得到释放的快感。但现在可以随便听、随便说了,大家反而不感兴趣了。那时候,斯大林杀人、流放、高压,但它有一个统一的集体信仰。而苏联解体后,俄罗斯失去了共同的信仰,许多“苏联分子”为失去信仰而痛苦,进而诅咒新时代,不管这种信仰是否落后,是否是乌托邦,它现在没有了。

乌托邦的致命诱惑

徐伟:这是一个吊诡的现实,人们在政治高压下偷听敌台或者发表异见,能获得一种不自由状态下的快感。但现在言论相对自由了,人们反而觉得空虚和迷惑,出版社也不再对这类东西感兴趣。

吕宁思:这正是《二手时间》传递出来的一种状态,一种形而上的悖论。当人们已经习惯了自由和民主的时候,就会觉得它已经不像当初稀缺时那么渴望了,也不觉得它怎么稀奇了。

“野蛮的”资本主义进来之后,作为人都会希望生活得更好,希望香肠和面包更多,但是,当他们为了攫取更多的香肠和面包而要去侵夺和损害别人利益的时候,人性的野蛮、阴暗一面便暴露出来,有些人采取强盗式的做法,获得了解体后的第一桶金,这就是当时的状况。所以,在“红色人类”看来,只有保持贫穷和苦难的乌托邦式生活,才能产生一种美感,以及一种祖国和家园的感觉,这就是之前所说的“苦难就是美丽”。

徐伟:《二手时间》的采访跨越了苏联解体后的20年,对苏联的情感和评价存在明显的代际差别,这部书和整个“乌托邦之声”系列对“苏联分子”意味着什么?

吕宁思:在我看来,阿列克谢耶维奇的“乌托邦之声”系列,是在为“红色人类”树碑立传。可能再过十年,“红色人类”就已逐渐凋零,但她用文字记录了他们的心灵和思想,这是一部百科全书式的苏联精神史。这个系列的历史价值和政治价值,可能比它的文学价值还要高,当然,这三种价值也是分不开的。“乌托邦之声”系列为后人留下一份宝贵的财富,让后人能看到几代人的苦难,从而理解人生和人性的某些真谛。

19世纪和20世纪是世界范围革命风云激荡的两百年,人们经受的苦难很多。现在是战后70年,进入相对和平的时期,物质变得越来越丰富。但当全球利益争夺白热化、民族生存竞争白热化之后,人类未来会遭遇什么,没有人能预测。从某种程度而言,苦难是人类永恒的话题,永远不会过时。因此,阿列克谢耶维奇的书具有恒久的警示意义。不管未来的危机或苦难以何种形式出现,她的书都会提醒人们,思想可能会剑走偏锋,进入某种乌托邦境地,美好的愿望也可能是苦难的开始。

所有的苦难,都是整个人类共同的财富。

(实习编辑:郑娜)