茅于轼 经济学家,2012年“米尔顿·弗里德曼自由奖”得主,天则经济研究所所长。摄影_刘浚

这几年中国社会值得注意的两个变化,一是中国经济已经抵达过去很多年来的最高点,乃至被联合国认定为“中等偏高收入国家”;另一个是人民的幸福感并没有随着经济的发展而递增,社会的怨气几乎达到顶峰。穷人为什么受穷?怎样改善贫富分化?如何看待社会不公和获得公平?政府的首要责任是什么?

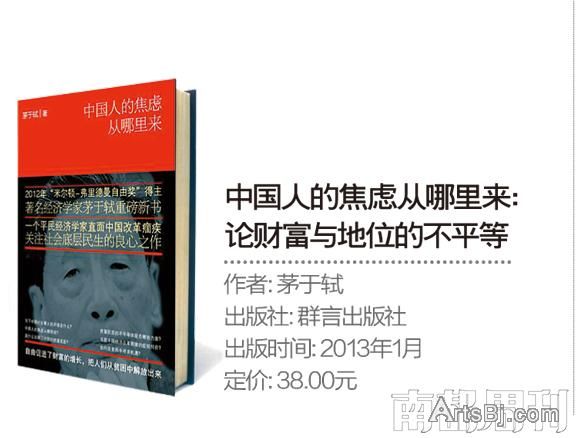

经济学家茅于轼试图在新书《中国人的焦虑从哪里来》中寻找这些问题的答案。84岁的茅因发现经济学中的“择优分配原理”而知名,代表作有《中国人的道德前景》、《生活中的经济学—对美国市场的考察》、《谁妨碍我们致富》、《现代经济学前沿专题》等。它们中的相当一部分并非经济学专业著作,而是致力于用经济学原理解释社会生活中的现象—茅也因在此领域的努力,而在去年获得职业生涯中第一个经济学领域之外的奖项,米尔顿·弗里德曼自由奖。

在这本原题为《中国人的怨气从哪里来》的书中,茅于轼给予上述问题的答案是:要解决这些社会问题,应当追求幸福的极大化而不是GDP的极大化,幸福极大化的前提是财富创造极大化,而建立真正自由平等的市场经济则是创造财富的必由之路。即厘清人民利益与国家利益的区别,以人民利益为重,取消特权,建立真正自由平等的市场经济体系。在具体策略上,茅主张恢复农民对土地财产的所有权、降低税率、加大反腐力度。

另一个值得权衡的问题,是公平与效率的关系。即要平等还是要建设?二者相权,茅认为可以适当牺牲一点儿公平换取效率。财富的不平等不代表地位的不平等,可以允许一定财富的不平等,而应当防止的是凭借权势剥夺他人所创造的财富—真正的市场经济中,权势的不平等恰恰是自由的最大障碍,也即中国人的焦虑之源,“人与人的不平等在中国是传统,是文化,是根植于每个人内心深处的观念。”

南都周刊×茅于轼

矛盾的十年

南都周刊:这本书解释中国人怨气从哪里来的问题,这样的怨气是合理的吗?

茅于轼:我是一个外行人写这个问题。对经济学我算是内行,对经济学以外的东西我不是专家,我是个普通人。看这些问题,我和其他人不同的是我能够独立地、不受限制地想。讨论怨气从哪来的问题,我否定了两种普遍的想法,认为是收入分配和腐化。我说不是,我解释为不讲理。拿出拳头来了,问题就来了,这个社会是个善治的社会,不是恶治。老百姓好管理,大家讲理。这种不讲理是从枪杆子出政权开始的。发达国家对内的政治从来不用武力,欠发达国家却相反,对内政治靠武力。

南都周刊:您怎么看待过去十年?

茅于轼:这是很矛盾的十年。一方面经济增长非常高,这十年大概是30年中增长最高的。但是也有国进民退,法制松懈,闹出薄熙来这样的事。总的说起来还算可以。

南都周刊:但重庆事件后,支持自由市场的人并没变多,很多人对自由市场决定自由配置有疑问。而且越来越多人还在说“中国模式”。

茅于轼:他们的看法不对。自由市场永远是对的,这个绝对错不了。重庆的问题也恰好是反市场,现在揭露出来的问题非常大。老百姓得到了实惠,但是造成的后果非常严重。它完全是寅吃卯粮,负债好几千亿,怎么还这个钱?

中国经济的问题不可避免

南都周刊:很多人认为特权阶级和既得利益者把钱转移到国外,会影响到中国的实体经济。真的会这么严重吗?

茅于轼:你要注意,这些人把资产转移出去后,又回到中国来做生意,很少人彻底跟中国脱离关系。大部分的企业家,生意还在中国做。有很多原因,一方面做生意需要熟悉环境,另一方面中国的机会确实比外国多。中国的市场非常广阔,机会非常多,只要不犯大错误都能赚到钱。影响还是会有的,不过我觉得到现在为止看不出来。我看了数据,我们的外汇储备还是3万3千亿。他们拿走的顶多几百亿几千亿。所以在国家间的经济来往中看不出来有多大变化。这件事我觉得没那么严重。

南都周刊:有些学者担心,如果接下来中国经济增长减速会非常危险。您怎么看?

茅于轼:我觉得中国经济迟早要出问题,这是不可避免的。问题已经在了,只是没有暴露。有两个大问题,一个是房地产泡沫,另一个是银行欠债。最后的结局一定是硬着陆。我想了很久,没法解决。房地产泡沫就是这么多的空房,你要让它住上人就没泡沫了。但你怎么让那么多空房住上人呢?

南都周刊:通过经济发展不能解决吗?

茅于轼:这个时间很长,最起码得十几年。十几年泡沫不破裂,可能性几乎没有。银行坏账也是一样,它已经坏掉了,怎么填这个窟窿呢?现在只不过没有暴露出来。因为经济增长,老百姓存的钱比取的钱多,银行的存款还在增加。坏账再大银行也不怕,就怕你取的多存的少,它马上就要出问题。

南都周刊:您提到过金融市场改革可以带来新的一波增长,但现在仍没看到实质性的动作。

茅于轼:是的。大家谈了多年的利率市场化,利率市场化能带来很大的利益,GDP能上去。但为什么做不到,就是没有竞争。现在都是国家的银行,没有民办的银行,所以市场化不起来。有点小变化就是民间借贷很发达,利息率非常高,而银行的利息率非常低。利息率差别这么大说明资源配置非常错误,所以纠正资源配置带来的好处是很大的。

南都周刊:最近也有很多关于房产税的说法,您怎么看待房产税的问题?

茅于轼:现在的房产税好像是要对付房地产的投机者,压一下房价,我觉得这个是错误的。税收的问题要通盘考虑,我们税的问题挺大的。你不能光加房产税,本来税就挺高了还加税。得减别的税,所以这里又涉及到结构问题了。牵涉到整个税制的设计问题,我们从上世纪90年代改税制到现在,将近20年,完全不适应现在的新情况,需要重新设计税制。从这个角度讲我赞成收财产税,因为财产税收的是有钱人,破房子就不要收税了。

南都周刊:您在书里说中国的税并不高。

茅于轼:中国税的数额不高,但是税是买服务的,从这方面讲中国的服务就非常贵。税也就太高了,因为你享受的服务没多少,质量也不好。

讲道理维稳当然很好

南都周刊:您之前对于航母、钓鱼岛的看法引起了很大争议。

茅于轼:对。其实老百姓迟早会明白我的意思。你现在不明白将来也要明白。那完全是政治家搞出来的名堂。

南都周刊:不少人担心有战争的威胁。

茅于轼:现在世界上没有哪个国家要把中国变成亡国奴。美国不可能,美国占领了日本占领了德国也没有把它们变成亡国奴啊,日本更不可能把中国变成亡国奴,它已经占领一回,教训也够惨的了。

南都周刊:有说法认为您对这些问题的想法太理想化,比如说50年之后就没有战争了。

茅于轼:50年以后没有战争是很有可能的,两代人嘛。不过我的理想不是幻想,跟马克思不一样。我的理想是迟早要走的路,所以从另一个角度来说是很现实的,只是比较远。世界和平的问题,最后一定要走到这条路的,现在也在慢慢地走。比如说裁军的问题,现在世界上大多数国家都在裁军。我比较偏重于理想。但我要强调我的理想不是幻想,不是乌托邦,是最后人类的目标。这个一定要看清楚。

南都周刊:最近大家都在说一本书《旧制度与大革命》,据说高层也在看。您怎么看?

茅于轼:我没看这本书。我看到网上谈论这本书,吸取法国大革命的教训。我觉得很适合中国的情况,中国需要吸取这个教训。法国追求平等自由结果走向反面,变成了没有自由没有法治的状态。

南都周刊:如果反对暴力革命,那我们想要的东西和现在的维稳有什么区别?

茅于轼:我们需要稳定,但这样的稳定是讲道理的、法制的。区别是,现在的维稳还是用武力维稳,如果讲道理维稳那当然很好。

南都周刊:很多人说我们需要学会妥协,但是现在情况是有一方妥协,对方不妥协。

茅于轼:这是个比较难的问题。我让步了你不让步,那我也不让步,双方就对着干,这样结果很糟糕。我觉得从国内的情况看,还是要讲道理,你不让步我就跟你讲道理。国际上很难,但至少在国内我觉得要坚持说理。

南都周刊:但有人觉得现在舆论环境不如以前。

茅于轼:不会啊,我的书都出来了(笑)。这个各人有各人的判断,现在还看不出新的趋势变化。

(陈家坪)