不久前,何云昌推出了他的新个展,作为国内最为活跃的行为艺术家,何云昌的行为创作己持续了近二十年。有人在评论何云昌时提到了谢德庆,拿他们两个人来比较,没错,他们虽然一个成名于80年代的纽约,一个主要活跃在2000年后的中国,出现的时间点与所处的时代社会背景、以及创作风格均有较大差异,但在追求行为极致体验这一点上却不相上下,且都创造了自身的传奇性,谈到整个行为艺术史,谢德庆与何云昌是最绕不过去的两位华人艺术家。仅以此文,向他们的勇气和才华致敬。

“艺术不是我的职业,它是我的生命。”——谢德庆

“所有的游戏最终都有可能是致命的。”——何云昌

关于谢德庆的早期生涯不多的资料,至少显示他是一个不随大流的人,高中时就立志要当艺术家,但却没有选择考入专业院校,而是毅然退学,后来他说“我要用我的方式,也是笨拙的方式,去了解生命。”

作为世界艺术中心的纽约令他向往,于是他挺而走险的成为了一名偷渡客。1974年的一天,美国费城附近的德拉瓦河(Delaware River)上,谢德庆从一艘由台湾开往美国的货船向下一跳,偷渡到了美国。

到了纽约才知道生活不易,描述最初到纽约几年的状态,谢德庆在接受采访时说“洗碗十二小时洗到手烂,还谈什么艺术?非法移民就更辛苦,语言障碍,文化冲击,随时要担心被移民局抓走,连交女朋友也有问题,生活是在社会的底层。”

虽然到了全世界艺术的中心,但成为一个艺术家的梦想,对于当时的谢德庆来说遥不可及的。“1976年,那是我刚刚去纽约的时候,我一直到1978年才做作品,从1976年到1978年,这段时间太长了,这段时间我在街上鬼混,我是在耗时间。”

做完白天的粗重体力活之后,很多个夜里,谢德庆焦虑的在他的居所来回渡步,不知道自己该做什么样的艺术,倍受冥思苦想的煎熬,内心的折挫感比窘迫的生存环境更加令他无法承受。用他的话说,自己己经“弹尽粮绝”了,灵感枯竭,什么都做不出来的绝境下,一个想法击中了他——“这个思考和度过时间而什么都没有做的过程本身就是一件作品,我的作品就讲这个,我不需要再做什么,实际上我己经在做了。”

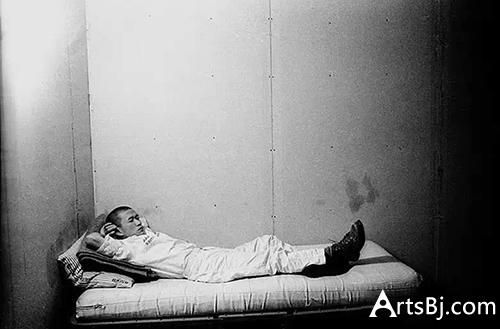

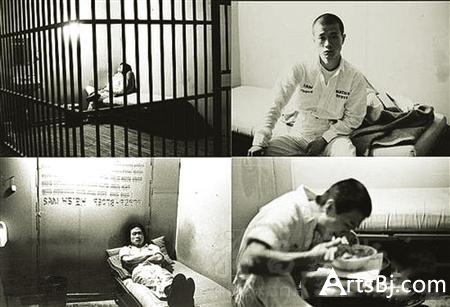

后来,谢德庆形容这个灵光一闪的瞬间如同开悟,“我晓得我己经抓住一条大鱼,问题是自己扛不扛得动。”——接下来,他做了他人生当中最重要的第一个作品,从1978年9月30日下午6点到1979年9月29号下午6点,在位于布鲁克林某阁楼一个不到6平方米的笼子里,艺术家谢德庆把自己独自囚禁了一整年。不与任何人交谈、不阅读、不写作、不听收音机、也不看电视,在公证人的监督下,谢德庆与世隔绝一整年。这个作品叫《笼子》。

其实在《笼子》之前,谢德庆还曾有一个不太为人所提及的行为,他模仿艺术家克莱因,从高处跳下。1960年的一天,为了体验飞翔和失重的感觉,艺术家伊夫.克莱因从巴黎让蒂尔-贝尔纳街3号的一栋楼房的二楼窗口纵身一跃,这个坠落的过程被摄影师飞快的记录下来,这件名为《坠入虚空》的作品常被视为行为艺术出现的起始点。

谈到自己的跳楼行为,谢德庆说,“我觉得我早期的作品,没有体现出我的整体性格,它只展现了我性格中破坏性的一面。那个时候我没办法实现艺术的转换,所以变成有自虐的倾向,我很重视艺术家跟生活的关系。后来我晓得我己经抓到一个非常重要的东西,就是把破坏性的东西转换成建设性的。”

70年代末,西方当代艺术依旧延着杜尚开创的格局,“日常性”是最核心的议题,不管是克莱因还是曼佐尼、博伊斯,安迪.沃霍尔等后来这些重要的艺术家,其创作都日常生活有关。六、七年代的现代艺术大规模接受日常性洗礼,理论家在此时期提出了“西方艺术史的终结”、“生活即艺术”、“人人都是艺术家”等观念大行其道。谢德庆的创作就植根于这样的思潮背景下。但是他的行为方式显然具有某种与西方艺术家不同的色彩,他并不以“做什么”而成为艺术,而是以“存在”本身成为艺术。在规定的环境中:在笼子里生活一年、每小时按时打卡一年、在户外存活一年、与另一个人用绳子绑在一起一年,除了设定的这些先绝条件,他并不额外再做其它事,也即是说,他将艺术最大限度的还原为一种“存在状态”。

在笔者看来,谢德庆的艺术是对存在主义的践行,存在主义哲学最核心的观点是,人的存在本来就是荒谬的,其中的意义必须要通过自身的存在来定义,而谢德庆的创作正是以此作为出发点。

出于谢德庆的身份及处境,很容易让外界将他的作品与非法移民的地下生活联系起来,极端修忍苦修式的方式解读为现代生活表面自由选择下的强制控制。但这些对谢德庆来说,都不是他作品最核心的意义。——“艺术和生活的关系是紧密的,但是艺术经过了转换,而不是生活的直接再现。我的思考并不是设限在那个议题里。我的工作不制造‘产品’,而只是每小时地标注时间。但从社会政治角度去阐释是有窄化的可能,这当中有一种哲学层面的思考,就像西西弗斯一直在推石头上山,石头滚下來他又推上去,有时候你对抗命运的方式,就是尽力地去做荒谬的事情。”

谢德庆的行为里有一种“当下即禅”的东方哲学意味,它是从外部世界离场,而转向自我内省的开始,与强调自我意志的存在主义有暗通之处,都是关于一个人如何超越外部环境而成为他自己。

当意识到思考是无用的,谢德庆选择了不思考,“当下即是”的策略,取消了进入到体系中的重重难题。谢德庆首先要通过取消差异性,跳出系统重林的内部。——“我的作品是在度过时间,而不是如何度过时间;只是讲生活的底线在哪里。每个人都在用自己的方式度过时间,你是你自己国度的王,选择什么方式度过时间?国王与乞丐都一样,做了很多事,或是什么都不做,对我而言没有太大区分,都是度过时间,度过生命。我的作品以不同角度呈现对于生命的思考,这些角度都是基于相同的前提:生命是终身徒刑,生命是度过时间,生命是自由思考。”

如果将生活的内容降低到最底线,也就是仅仅只是度过时间的层面,那么身份与处境不再是问题。真正的问题是,身在其中的人如何定义自己的生命,如何为自己的行为找到意义。清晰的定义并由此展开实践,是摆脱环境制约,让生命的主动权回到自己的手中的途径。像谢德庆这样的苦行的僧人在全世界可能有很多,也有更为离奇残酷的做法,但谢德庆将之定义为艺术,便有了艺术。回到现实层面,谢德庆也只有通过这种方式,才能成为他立志要成为的艺术家,实现与达成他的意志。

谢德庆的苦行,是一个人的奋斗折射出弱势文化在强势环境中的如何绝地反击以确立自身的价值,所以当谢德庆说“艺术不是我的职业,而是我的生命时”,并不是一种将艺术崇高化的说法,而是在他的身上,艺术变成转换器,改变了他的生活性质,也改变了他自己,正像他说的“艺术才是我的解决办法。”

大洋彼岸的谢德庆不仅在美国声名雀起,而且作为一个华人艺术家,他对中国大陆在90年代后暴发的“行为艺术热”也产生了强烈的影响。中国式行为艺术的疯狂比西方不仅晚了二、三十年,而且自起点开始就完全不同,从一开始就极度的社会化,以个人的自由行为对抗禁锢的政治文化环境。艺术家一面以此为艺术之最前卫形式,一面渲泄着对现实的不满,于是各种挑战生理极限甚至是法律许可的行为层出不穷。2000年后,行为热潮逐渐降温,早期从事行艺术实践的艺术家们纷纷淡出或转向其它的创作类型,而何云昌作为一个“后起之秀”,此时才真正的登上属于他的舞台。

何云昌的早期创作中有一个因素是重要的,他于1999年才来到北京,之前,他一直生活在云南。何云昌并没有亲历90年代包括东村等在内“行为热”的中心涡漩,这可能使得他的创作远离了潮流中的负面因素,而保住了个人表达的粹纯性。

1999年对何云昌来说是暴发的一年,这一年他完成好几件重要的作品:《预约明天》中,他用一条己切开电线的电话拨打随意编造的电话75分钟。《与水对话》中,在云南梁河,何云昌倒吊在空中,用刀将河水劈为两半,并在两臂上各开一厘米的刀口,使血顺着手臂流入水中。《金色阳光》是他于云南安宁监狱,把自己吊起,企图移动阳光。《移山》,试图用30分钟将1座山自西向乐移动835公里。

早年何云昌的行为中有一种个人英雄主义式的豪迈,那时的何云昌一定处于一个找到自由表达的兴奋期,正像他在行为处女作《预约明天》中做的那样,不知道要打电话给谁,但一种强烈的,想要与外界、与他人对话的冲动,己在他身上开始积聚起饱满的激情,促使他无法忍受绘画,而选择了行为艺术这样一种直接与强烈的表达方式。在《移山》、《与水对话》以及《金色阳光》中,他则通过与自然的互动,完成个人与自然之间的交流,以一种浪漫主义的方式,唐吉珂德式的乐观与积极来策划他的行动。

与谢德庆极其内省、克制的创作方式不同,何云昌的行为作品很多想像力丰富且具有游戏精神,所以很难用一种特征来概括他所有的作品。“我早先的作品具有美感,而且是理想化的。它们并不针对现实。后来的作品则越来越忠实于生活,贴近社会。我借行为艺术这种方式表达了我还在乎什么,和我鄙视什么。看到这个时代的缺陷和丑恶,以明确的、深刻的、尖锐的方式表现出来。”

“随着作品的进行,越到后面越残酷,所有的游戏最终都有可能是致命的”。在看似英雄主义般的荒诞和游戏般的背后,需要顽强的意志抵抗恐惧,建立自信,在生命的消耗过程中体验生命的存在。

如果说谢德庆通过西西弗斯式的行为揭示人类处境的徒劳、荒诞与无用,又通过艺术的转换肯定了实现个人意志的选择。那么何云昌的作品则始终带有对生命及他人的希望与热情,与谢德庆自我毁灭及审判式的严肃气质截然相反,即使在极为残酷、血腥的行为背后,何云昌依旧从中提练出诗意与温暖,这是另一种朝向生命的方式。

何云昌通过各种极端的体验,表达他与外部、与他人之间强烈的纽带与共鸣关系,全身心的投入到生活体验当中去,拥抱生命。——“我觉得艺术家都算是愤青,对所有的事情都是抱有最多的热情和最大的期望,也夜以继日地去行动。人生来就是痛苦的,有一些痛苦你可能是没有切身经历过,但是因为你太敏感,别人的痛苦你也能觉察与体验,一个艺术家经历的痛苦是易于常人的,当你看到很多苦难时,当然就想去做些什么,表示自己的关注和进入。一个艺术家如果在他年轻的时候没有深切地投入到这个时代当中,我觉得是对不起他的才华。”

很多年后,何云昌写了一篇小文《成人的童话》记述自己创作行为艺术的动力来源,一个因为贫穷带全家人一起自尽的下岗工程师——“这个令人伤感的故事让当时处境也不好的我注意到,还有成千上万面临同样境况的人,不管面对怎样的困境和强大的势力,他们都没有像那个工程师一样选择了放弃。这种弱势群体坚忍不拔的精神意志又令我振奋……我没有刻意消解或对抗什么势力,只是从自身感受出发,去宣扬一种我所赞赏的群体还有他们的精神。”

何云昌后来的行为的内在品质,他的对面没有一个需要去反抗而又无法反抗的敌人,发自内心的自然表达,个人立场的自由抒发,使何云昌区别于90年代那些以对抗文化禁锢为发出点的行为艺术中扭曲与变态的一面。这也决定了在行为艺术走向萧条的2000年之后,何云昌的艺术之路,能够持续不断的走下去。

何云昌精力充沛的推出他的作品,一年至少一个,或好几个。从早期的理想主义发展为后来具有挑衅性的游戏精神,至08年之后最具有代表性的《一根肋骨》、《一米民主》,愈发的暴力、冷酷与极致。何云昌的行为艺术具有丰富的多面性,但其中最主要的一点在于他生动的表达了对社会的关注及反应,将个体存在与宏观视角中的当代社会进行转换,以一种诗意化的语言与观者进行交流。

2015年十月,何云昌在北京的墨斋画廊带来了他的最新展览“王道至柔”,展览以影像与实物等多种媒介全面回顾了何云昌近二十年的行为作品,同时推出最新的行为现场“心殿”。

“心殿”共分三场,于同一个布展环境中实施。第一场“宁静致远”,何云昌将一公斤的墨放在一个塑料袋中,悬挂于半空,让墨汁通过一个小孔滴在玻璃桌面上,再将之擦净。一公斤的墨用了三个小时滴尽。

第二场“镜心云影”,何云昌将一块透明的水晶方块石悬挂于半空,然后用手推了一把,石头晃动,直到石头再度恢复静止,共计两个小时,待石头静止后,何云昌用刀将悬挂石头的绳索切断,石头砸碎了位于下方的玻璃镜面,行为结束。

第三场“怀风抱露”则是何云昌用毛笔蘸水,洒落在玻璃桌上,然后静等玻璃上的水蒸发掉,整个过程持续4个小时。

何云昌的转变是明显的。以传统意境的冷静悠远,远离了直接的现实关注,这是否意味着过往一腔热血的何云昌真的老了?但从另一个层面来解读,三场行为都离不开一个“等”字,等墨滴尽,等石头静止,等水挥发干。如果把“等”看成一个命题,何云昌至少有两个行为与此明确相关,第一个是在他1999年在丽江做的作品《抱柱之信》,他将自己的一只手浇铸于水泥里24小时,再现了《庄子》寓言里的场景。另一个与“等”相关的行为是《草场地十世》,2012年春天,何云昌留在北京草场地的户外土地上,直到土地长满青草,历时28天。

不管是《抱柱之信》,还是《草场地十世》里的等待都有一个明确的理由,具体的目标,并为行为设定了障碍。但“心殿”中的等更为轻柔与平和,不增加难度,也不悲壮,它更多是营造了一种典型的东方意境,清静无为的自然状态,或许这就是何云昌现实态度的另一种升华,无论如何,“等”本身对改变依旧是抱有希望的,它意味着时间与历史是有意义的。

与谢德庆“生命是终身徒刑,生命是度过时间”的虚无哲学不同,何云昌的立场依旧对现世抱有信念,只是以一种不再强力抗挣的方式。但曾经何云昌的行为艺术里面最为闪光的东西——通过个人自主行为以改变社会,已被推向了他自身的反面。也许何云昌的艺术涯就此划上句号,可以称得上是一个圆满的结束,但生活没有彼岸,在死亡到来之前,它永远还处在直播当中。

从1985年起,谢德庆以一年时间不做艺术的行为完成了《不做艺术》的作品,接下来的《13年计划(1986-1999)》是他最后的一件作品。这13年中,他创作但不发表。2000年来临之际,他做了公开发布“我存活着”。此后,他宣布不再进行任何行为艺术的创作,回归生活,不再拿艺术之名去做任何事情。——从生活就是艺术,到从艺术回归生活,谢德庆完成了他的极致演释,他的艺术故事就是他的人生故事。

2015年,坚持二十年的何云昌在一步步将自己的艺术推向极致之后,也终于到了一个要变的节点,下一步他又会做什么,依然值得期待。

(编辑:杨晶)