何多苓在展览现场中回顾自己的创作

采访者:黄松 胡怡嘉

受访者:何多苓

6月30日,“山水光气——何多苓个展”在西安美术馆开幕。展览共展出何多苓近40年来创作的140余幅作品,其中《雪雁》《小翟》《乌鸦是美丽的》《青春2007》等经典名作也在展品之列。在接受“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)专访时,何多苓谈起自己近年来创作的“杂花”系列,他说:“我很想体验古人直接面对自然的内心感受。”

从1980年代的“伤痕美术”到如今蕴含传统中国画韵味的作品,何多苓的创作一直在变,但始终着眼于诗意,其敏感、天然的特质付诸笔端,体现出具有生命力的单纯感与包含超越性的空灵意境。尽管艺评人对他的作品生发出诸多定义,但何多苓关注的是“作品本身是不是一张好画”。

“山水光气”,代表了不同创作时代

记者:你是上世纪80年代 “伤痕美术”的代表人物之一,《春风已经苏醒》、《青春》等作品几乎表达一个时代的人的精神状态。如今回望这些作品,会有怎样的体悟?

何多苓:那些作品是那个时代的产物,也是当时我刚刚从美院毕业的一些心得。也许所谓的“心得”就是“时代”和我个人经历的综合产物。尽管它们和我现在的作品完全不一样,但都是合乎情理、合乎时事的。因为时代产生了当时的作品,我觉得不能说这些代表了那个时代,但代表了那个时代中我自己的一些想法。

比如说《春风已经苏醒》,体现我们下乡的情况。下乡对我们这一代人是一生中最重要的一件事件,我把那段经历体现在了作品中,画的是农民、动物,以及和大自然的联系。又比如后来的《青春》,画的是一个知青的形象,他像纪念碑一样处于这个大自然的背景之中。这都是我下乡的体会,当然其中肯定也隐含了一些政治背景,那个时代没有政治背景是不可能的,但我的表现不是直接的。这些画,包括《乌鸦是美丽的》,现在不会这么画了,但是回顾起来,觉得对我自己还是很重要的、里程碑式的作品。

何多苓,《乌鸦是美丽的》,布面油画,89.8x70cm,1988

记者:《乌鸦是美丽的》之前在上海龙美术馆的“当代艺术四十年”展出,这次是借展而来,其实这次的展出作品有很多是从别地美术馆或藏家处借的,你们是怎么选择借展作品的?

何多苓:这也是这次最大的看点,我自己都很期待。因为这些画我几十年都没见过了。包括七十年代的肖像,八十年代的《乌鸦是美丽的》,还有九十年代的《庭院方案》等都是我后来都没看到过的,也几乎没有在国内展出过。但我八十年代有些重要作品在日本,就没有渠道去借,那个也就作罢了。

去年我和西安美术馆的杨超馆长谈起这个展览是还没有一些明确的概念,后来结合美术馆的展览面积,渐渐明晰这一个阶段性的回顾展览,以十年为一个时间段,并将每个阶段的代表作尽可能地展现出来,现在看来这个目的还是达到了。

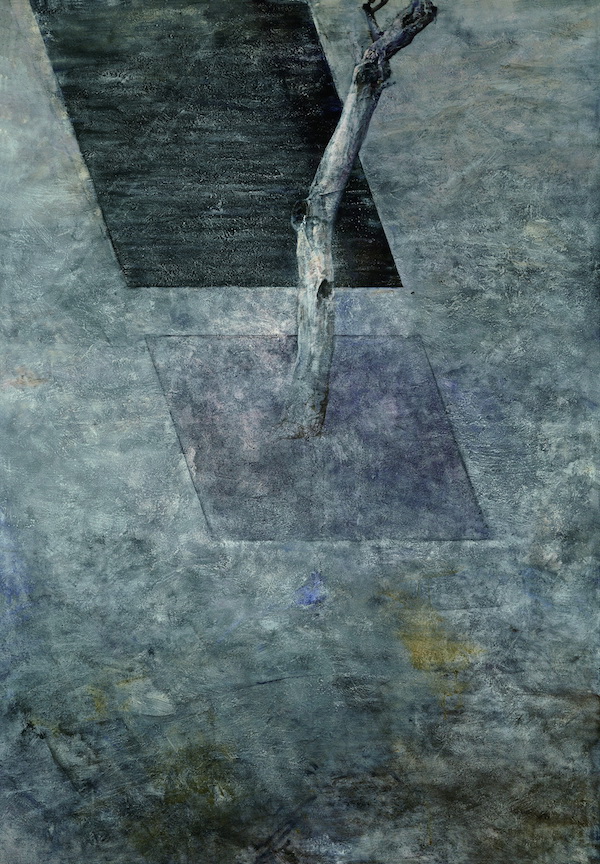

何多苓,《庭院方案五》,布面油画, 200x140cm,1995

记者:此次展览的名字为“山水光气”,来自于你近年的四幅人物创作,四个字有什么特殊含义吗?

何多苓:本来展览名叫“风水光气”,来自于四幅人物画,他们代表了我的现在,并不能代表我过去的画,所以我把“风”改成“山”,因为能代表我八十年代的绘画应该是山。

“山水光气”是自然界的基本元素,就我的理解,“山”它是结实沉重的,加入“水”它就变成一种流动的东西,再加入“光”它就变成一种琢磨不透但是始终围绕我们的东西,最后“气”它无处不在,但是流动性很强,作为最虚无,所以这是代表我这么多年的一个创作历程——八十年代是以“山”为主,表达沉重的土地;“水”代表九十年代对生命的一些思考,画面开始有一些流动性,题材也开始扩大性;“光”是我2000年以后开始思考的一些话题,也是画面中的一些元素,我觉得油画中应该有光,光应该是无处不在的;“气”当然是更加无处不在,而且我现在的画面常有像气体一样飘渺的存在。当然,这都是一种很粗糙的类比,其实没有那么简单,它们是只可意会的东西。

何多苓,《风水光气》,布面油画,300x80cm(每幅),2013

记者:你80年代的作品相对比较写实,带着山的气息,而后可以明晰看到您创作的表达由实到虚, 这种变化源于何种影响,文学,还是传统中国绘画?

何多苓:其实都有。我的画里充满了文学性,这可能跟我爱好文学有关。我画面中的文学性不是一种叙事性,而是一种诗歌性。里边内涵了一些未知的语言,但是它又不能用详细的文字准确地描述出来。从《春风已经苏醒》我的画就有这么一种呈现。当然,那个时候我的画就受了美国画家怀斯的影响,这导致了我画得非常细密而且结实,几乎用尽了我的学院派技巧。

到1990年代以后,我想吸取一些中国画的表现方法。当时感兴趣的是宋画,我就把它的肌理、色彩感觉——不是它本身的色彩,是这么多年时间沉淀下来的色彩的感觉——用到我的油画上,抛弃了过去学怀斯的那种很结实的画法,开始变的虚一点了。后来就变得越来越虚,当然我觉得这个也和年龄有关,年龄越大,你生命中一些本质的东西会出来。这跟我处事的方法和性格都有些关系,“飘渺”也造就了是我美学上的一种趣味。

80年代的那些画在我看来很有趣味的,它们是一种极为偶然的怀斯画法。90年代初认识了一个中国台湾的朋友,他收藏了一些古画,我看了后很震撼,包括当时看了范宽、高克恭、郭熙,其中还感受到表皮之下,时间留在绢上的痕迹,就把它运用到我的油画中,成为我画面肌理的一部分。

再者,我运用的是一些中国文化符号。比如,我最初画《迷楼》借鉴了老虎、豹子、水獭等小动物的象征性符号,有点拼贴式的效果。还有就是线,这是另一个因素也是很偶然的,那会儿我开始对建筑感兴趣,所以我用了一些抽象的建筑符号,我当时对画中国的庭院的画很感兴趣,当时有一本《金瓶梅》的插图集,里面全是用工笔画的中式庭院,我觉得重叠非常复杂,层层套起来,而且他用中国式的散点透视去画,非常有趣,我就把这个符号引进去了,其中也包括了一些线条的画法。但这对我说不是一个本质的东西,是一个过渡。因为第一我不太喜欢拼贴的画,第二画直线也是我觉得很累的一件事情。后来到2000年以后结合了种种,比如把80年代的人物加背景的模式又用到画面上,但背景变了,不再是山,而是像水、光和气的组合体,包括植物等很很虚的东西。而且也引入了中国画文人画写意的这样一种元素。尤其是《杂花》写生,就是对我的花园里的我的一些花的写生,这些在大家看来好像跟传统中国画的距离比跟油画更近一些。

何多苓,《叶下》,布面油画,200x150cm ,2014

《杂花》系列不同于印象派写生,而是体会中国古人的创作状态

记者:从2011年起,您开始创作《杂花》系列,这个名字很容易让人想到中国古代绘画中的《杂花册》,您是怎么做到和古代进行一种对话的?

何多苓:《杂花》写生,很多人看起来觉得确实很像水墨,当然除掉了色彩之外,因为色彩我觉得还是丢不掉的,也是油画的一个长项,我觉得放弃是非常可惜的,所以一直在用。

毕竟我从来没有画过中国画,我也不会用毛笔,我虽然理解中国画的墨和色,但我还是要有一些哪怕是最微弱的色彩对比。所以现在我的画像是油画和中国画的一种综合体,我觉得这种表达我自己用的比较自由。对我而言,我觉得对油画技法有所发展,其中色彩的流动,这是我们原来学得油画技法中所没有的,传统的西式油画它的笔触都是凝固的、固定的、重叠的。还有传统油画中还有一些规矩法则,比如说最深的部分是你画面当中最薄的部分,然后最亮的部分是你层层堆起来的。但我现在画的时候正好相反,最亮的部分反而是最薄的,就是白底子透出来的白色,其他地方反而厚一点,这些好像都不是传统油画的方法。就是说我实际上以及没有在用我学到的学院派油画的这种方法在画画了。我觉得这都是一种变化,而且我自己也比较喜欢这种变化。但现在还是有很多观众是喜欢我80年代的画,比较写实、厚重、苍凉,他们看着就觉得很深刻。

何多苓,《杂花写生-春-07》布面油画, 2013

其实我原来学画就是从写生入手的,写生是我们学画画的一个主要传统(像肖像写生、风景写生)。后来我有了一个自己的花园,还有就是2011年的时候我的一个个展需要一些小画,我就开始画写生。这一画就停不下来了。因为我很想体验古人那种直接面对自然的感觉,因为古人的花鸟画也是我百看不厌的一个画种。古人没有照相机和电脑,他们直接面对自然之物的时候内心的感受是我很想体验的。尤其是黄昏的时候,我的院子里周围的鸟在叫,也听不到汽车的声音,我想古代可能就是这样画的。我在想,我单独面对这些东西,我眼睛看到的,通过我大脑,传到手上,把它画出来。这种感觉,就是非常直接的一种过程,我想体验这种过程。当时我就有意识地运用了中国画的画法,很多人认为我是有点像模仿莫奈的,但其实我完全不一样,没有办法类比。因为印象派它是对自然界的忠实的再现,色彩和空间都是,相当于是一个彩色相机。我是不是这样,当然我也没有他们这个能力,我自己喜欢的是中国画那种压缩的二维空间,然后我就去掉一些不必要的背景,找到一个主题,背景就简化成一个色块,然后色块上我又有一些变化,然后还有水墨画的这种虚实、流动的处理,还有加上油画的色彩、色调。当然色调也是经过我自己的简化、变化,把它变得单纯,就是背景的色块和近景的东西在色彩上有一些关联,再有就是我们学院派的那种色彩关系我也把它用上去,这样构成一幅画。所以某种程度上它可能更像水墨画的一种花鸟画,不像印象派画的那种花鸟的感觉。

何多苓,《杂花写生No.3-22》,布面油画,100x50cm,2013

记者:现在中国的很多艺术家也在研究油画的本土化问题,您觉得东西方艺术和文化如何在您的作品中融合?

何多苓:我的实践从很早开始。每个人走的路子不一样。我记得当时有些画家用油画画中国式的山水,并且渐渐成了一种风潮。我觉得传统的回归是对于一个民族的文化的一个很重要的部分。原来我们学画都是全部按照西画,如饥似渴地关注国外的东西,并从里边吸收。我原来对中国传统是不屑一顾的,但现在我就非常感兴趣。可能文化基因也有一定关系。我觉得最早这么做的可能是周春芽,因为1990年他就开始谈他学八大山人画石头,那后来有很多人开始做,好像大家都想把传统融入到自己的创作里边去。对我来说,就是我刚才谈到的这几个方面,尤其是“笔墨”,因为这其中就是体现了天人合一、人和思想合一,想法和笔法合一,这么几个境界我觉得是很高的境界。而且可能一般人达不到,但是我想无限地接近于这个境界。

何多苓,《阿赫玛托娃——忧伤》,布面油画,150x200cm ,2016

记者:你是怎么理解笔墨的?

何多苓:中国画的笔墨变化无穷,而且在我觉得太高级了,我想学点毛皮可能就不错了。因为我是油画,油画笔很粗,笔头很宽,像刷子。但刷子也有侧锋,有很柔软的部分,而且一笔就带有那种色彩变化,再加上油这种媒介,所以我觉得是有点像。、

何多苓,《杂花写生-七十而立卷》,布面油画,50x200cm ,2018

记者:今年被认为是中国当代艺术40年,您几乎经历了其中的每个时代,您个人创作和时代存在怎样的关系?您眼中的中国当代艺术40年是怎样的面貌?

何多苓:这40年对中国艺术的重要性和对中国社会的重要性可以说是完全一样的。没有这40年,就没有当代中国,也没有当代中国艺术,也没有我们这些人,也没有这些作品。这是一个比较宏大的问题,我概括就是这么说——就是改革开放,太重要了。

何多苓,《朱成肖像》, 纸上油画, 53.2x39.1cm 1979

(编辑:杨晶)