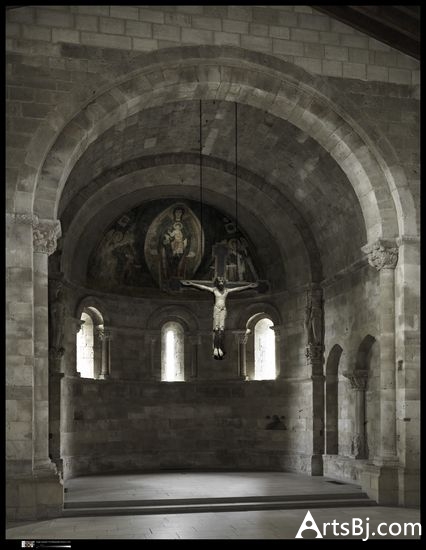

美国纽约大都会博物馆修道院分馆内景

美国纽约大都会艺术博物馆修道院分馆的馆长格里菲斯·曼

采访者:陈诗悦

受访者:格里菲斯·曼

中世纪的欧洲,神圣与世俗并存,荣光与黑暗同在,艺术也在宗教的繁盛之下达到某一种极致。欧洲本土保存了不少中世纪的建筑及艺术珍品,中世纪三个字并不那么遥远。而在游离于这段历史之外的北美,赫赫有名的大都会博物馆,竟也有一座专门为欧洲中世纪艺术打造的分馆——修道院分馆。在这里,你能见到的艺术品从建筑构件到油画、雕塑、壁毯、金银器,你能领略到的也尽是中世纪艺术的巅峰与精品。

不久前,美国大都会博物馆修道院分馆馆长格里菲斯·曼(Griffith Mann)受邀登上上海博物馆“博物馆与古代文明”系列讲座的讲坛,其间接受记者的专访,谈及大都会艺术博物馆修道院分馆是如何利用一系列展陈方式、教育活动甚至花园布置在美国重现中世纪的辉煌,同时与现代生活发生最紧密的关系,他说:“……这是一种很美国式的想法,就是看向欧洲,像是要作为一种证明或是使之合法化的凭证,证明那是一个年轻国家的一段更为深沉的过去。”

向欧洲看是一种很美国式的想法

记者:首先我很好奇,为什么大都会艺术博物馆有意于中世纪艺术?这是出于大都会本身作为百科全书式博物馆的定位需求呢,还是说从百年前至今,美国人对于欧洲中世纪有着特别的兴趣?

格里菲斯·曼:我认为两者皆有。一方面,大都会致力于成为一座百科全书式的博物馆,因此,对于欧洲的艺术发展史,从远古时期一直到现代世界,都是我们的兴趣所在。另一方面在一百多年前,大都会博物馆刚刚建立的时候,有一批非常专业的藏家热心于收藏中世纪的艺术品,他们有意将自己的藏品陈列于博物馆,为我们提供了坚实的基础,而对于一座刚刚成长起来的博物馆来说,欧洲中世纪的艺术品无疑是馆藏中不可或缺的中心组成。

记者:大都会博物馆的中世纪艺术品被分在了两个区域,一部分位于纽约第五大道的主楼,另一部分则位于曼哈顿北部的修道院分馆,两部分的藏品是如何分布的?

格里菲斯·曼:在大都会博物馆的主楼,有一层叫作“中世纪走廊”,藏品的时间跨度起始于西罗马帝国的陷落、拜占庭帝国的崛起,一直到当代,讲述和陈列的是艺术史更为广泛的部分。而修道院博物馆则是被以一种全然不同的方式“创造”出来的,它的建立是用于安置1925年获得的一批特殊藏品,主要集中于1000-1500年左右的西欧艺术,其建筑本身意在唤起一种中世纪的氛围。

记者:在提到修道院博物馆时,尽管我们知道该分馆有很多原始的中世纪建筑的构件,但你也一再强调这是一座“现代”建筑。我的问题是,为什么当时的人们没有从欧洲“移植”一座完整的修道院过来,而是再造了一个博物馆呢?

格里菲斯·曼:这个故事有一点复杂。我们是先收到George Grey Barner的藏品,藏品中有一些来自不同地区的中世纪建筑构件,当时的人们就希望用这些构件打造一座新的博物馆,在尊重原始建筑构件的前提上,在视觉和感觉上能够效仿中世纪的环境,唤起那时的氛围,而非照搬一座完全的中世纪建筑。正因为是藏品先行,所以这也算是无奈之举。但是,要创造一个能够营造过去氛围又能够配合内在展品的结构,其实也是相当罗曼蒂克的想法。

记者:具体来说,哪些部分是原始的构件,哪些又是新建的?

格里菲斯·曼:有5座中世纪修道院的部分被融入了整体建筑之中。比如居家修道院是修道院博物馆展陈中核心的部分,这里的建筑大都是来自中世纪法国南部,但是如何让那些零碎的构件组成一座完整的“中世纪修道院”,像是拱门和矮墙的部分,就都是新建的。另外,我提到的牧师会小礼堂也是如此,它其中所有的中世纪构件都是来自一座特定的中世纪建筑,但是天花板部分就是新造的。事实上,我们博物馆更像一个混杂的谜团,原始与现代的创造并存。

记者:很多博物馆都有一位或几位奠定其馆藏基础的“开山藏家”,对于大都会的中世纪藏品来说,J.P.摩根(John Pierpont Morgan)、乔治·伯纳德(Gorge Barnard)就起到了这样的作用。他们对于中世纪艺术的特别兴趣在哪儿,您认为现在如何评价他们当时的收藏?

格里菲斯·曼:J.P.摩根的收藏十分广泛,没有他在1917年对于博物馆的馈赠,大都会的中世纪收藏绝不会是现在的样子。中世纪艺术其实只是他广大收藏中的一个部分,但是他对此的独特亲近感来自于他对于考古学的热忱和在欧洲广泛游历的经历。我认为对他来说,亲见那些欧洲的传统代表了任何大城市和他们的历史都是可以触及和接近的。向欧洲看其实是一种很美国式的想法,像是要作为一种证明或是使之合法化的凭证,证明那是一个年轻国家的一段更为深沉的过去。

乔治·伯纳德的情况则不太一样,他对于中世纪艺术的兴趣来自于自身雕塑家的职业身份,与J.P.摩根身为银行家而从事收藏不同,伯纳德对于石头的雕琢有着职业的敏感,他能够欣赏那些雕塑的材质,并且深深感到自己同时代的艺术家能够从过去的艺术品中得到启发和灵感。

大都会博物馆修道院分馆波浪形的柱子

修道院分馆坐落于纽约市的崔恩堡公园

记者:确切来说,现在大都会藏的中世纪艺术有多少件?

格里菲斯·曼:超过9000件,大约三分之一在修道院博物馆,三分之二在曼哈顿的主楼。其中的大多数都在库房中未得展示。有些物件体量非常微小,另一些,可能博物馆在同一种类上拥有许多相似的,在展出时我们就只选取最好的那一件。

打破流行文化的印象,呈现给观众最好的中世纪

记者:对于欧洲之外的地区来说,中世纪都是一段颇为神秘的历史,人们可能从书本、影视上看到了形形色色的“中世纪形象”,或许是黑暗的,或许是浪漫的。我的问题是,在你看来,大都会的中世纪馆藏构建出的是一幅怎样的中世纪图景呢?

格里菲斯·曼:很多人在提到中世纪时可能会想到的词是黑暗时代、城堡、骑士、王国的起落沉浮等等,我们希望观众在观展的时候去除这些印象。要知道,那是一个智识得到开发的年代,欧洲历史上第一所大学建立,建造技术极速发展并留下无数令人叹为观止大教堂,至今伫立在欧洲的主要城市,这个时代也见证了一些伟大的文化之间的互动,有一些作品的材质可能来自像中国这样遥远的地区,特别是织品的材料, 还有一种来自阿富汗的矿石,是中世纪的一种蓝色的绘画颜料的重要组成部分。

我知道当很多人想到中世纪的时候,脑中的印象可能来自《巨蟒与圣杯》(上世纪70年代英国喜剧团体“巨蟒”根据亚瑟王的传说改编的一部畅销搞笑影片)这样的流行文化,然而对于策展人来说,我们要确保自己的展览呈现了那个时期所创造的最优质的物件,所以当人们参观过后,能够在某些程度上改变他们对于中世纪原有的印象和认识。

记者:能否说得更具体一点,哪些展品能够代表你所提到的更加真实的、优质的那个中世纪?

格里菲斯·曼:一个很好的例子是大卫盘,这是古典时代最好的银制品,人们在经过的时候都会忍不住驻足停留,仔细端详,并惊诧于那些盘子上对于大卫战胜歌利亚这段故事的精细刻画,它不仅在大都会的馆藏中堪称精品,在那个时代所留下来的物件中也是十分罕见的。另一件可能是人们刚刚步入走廊所见的高大的彩绘玻璃,许多人会停下脚步观赏,是因为他们以这样的形式看待,不在其原本教堂的环境之中仅仅作为装饰的建筑构件,而被作为一件艺术品展示。

记者:从你的描述中我有这样一种感觉,大都会的中世纪藏品陈列尽力展示的是那个时期在工艺、价值、审美上最为优质的物件,但这些器物在当时往往都是有强烈宗教属性,或是属于极上层的阶级,对吗?与此同时,可能神圣之外的世俗世界或是平民的工艺就是这些展品所覆盖不到的了?

格里菲斯·曼:是,我想这是做中世纪艺术的挑战吧。人们博物馆的环境中观看这些东西,将其作为艺术品欣赏,可是另一方面,你也不想就这样消解掉这些物件在制造之初所具有的某些特定目的和功能。对于博物馆来说,挑战来自于去平衡神圣之物所制造的背景,同时也让人们看到在制造此物时所展现出的工艺以及其在艺术史上的地位。

记者:具体来说你们是如何实现的?

格里菲斯·曼:博物馆会采用一些 “背景装置”的方式,目的是制造一种氛围让艺术品重新回到其制造的环境中去。

记者:这让我想到你在讲座中提到的一间陈列“梅洛得三联画”的房间,展厅中布置了与画中细节相似的摆设与场景。

格里菲斯·曼:对,这就是背景设置的一个尝试。策展人为艺术品提供一个与之相对应的背景,将观众置于他们所见的环境之中。另一种方式就是在作品旁边放置一些多媒体的材料,显示作品创作的过程和方式。比如说有人看一件珐琅器,如果不知道制作这件器物所需要经过的复杂过程也许就会对它平凡视之,可是一旦我们提供了一个制作珐琅器的视频,观众就会愿意停下来更为仔细地观赏,甚至得到不同的体验。

购藏标准是要在高水准上拼凑一个更完整的中世纪

记者:大都会博物馆中世纪部对于购藏有着怎样的标准?

格里菲斯·曼:两个很简单的原则,一是质量,二是稀少。但现在的难处在于,大都会博物馆的馆藏已经十分成熟和完善,我们需要确保新购入的藏品对于整个馆藏来说是新鲜且不同的,所以说好的质量就非常关键。比如说对于某一个门类来说,大都会已经有了这个时期的几幅作品,那么新购入的艺术品一定要在质量上超越现有的。这是标准之一,另外我们现在也在思考一些不同的思路,希望通过展品来叙述一个更宏观的故事。比如说,过去大都会的馆藏中并没有来自犹太艺术家的作品,也没有犹太裔赞助人,而现在这些是我们很感兴趣并努力寻找的。但最终标准还是落实到展品的精致程度和稀有度,这件作品存世量多少,是不是同现有藏品与众不同等等。

记者:总的来说是要拼凑一个更加完整的中世纪艺术门类?

格里菲斯·曼:绝对是这样,而且是在很高的水准之上。

记者:新的购藏通常是以什么方式实现的?

格里菲斯·曼:最常见的两种方式是购买和接受捐赠。我们同一些收藏中世纪艺术品的藏家建立了良好的联系,理想的状态下,他们会捐赠自己的藏品给博物馆。如果是购买的话,博物馆会采取两种方式,一种是通过画廊,在巴黎和伦敦有一些艺术商专门从事中世纪艺术的交易,他们对我们博物馆的调性和收藏品味有大致的了解,他们看到合适的藏品通常会通知我们去查看,这一部分占到三分之二左右。另外三分之一的购买行为则是通过拍卖获得,拍卖的难度来自于我们需要确切地知道对一件拍品所能投诸的资金有多少,并经由董事会认可通过。而在竞拍场上,如果价格一路走高,超过了我们被许可的竞标范围,我们就出局了。在这一点上,私人竞标者和博物馆完全平等,有的时候私人藏家会出比博物馆更高的价钱,有时反之,完全取决于不同的艺术品。

记者:中世纪艺术在市场上的状况如何现在?

格里菲斯·曼:同现当代艺术相比,中世纪艺术在市场上可算十分便宜的,特别是平庸之作,受众的藏家也相对少很多,其价格不是一个数量等级的,但是如果是十分稀有的精品往往会引起非常激烈的竞争,其实市场和古典艺术以及现当代也差不多,所以也很难预测。

中世纪在当代的“再生”

记者:你在主持大都会中世纪艺术部的时候非常强调的一个理念是“再生”,这种再生不仅仅是在为展品找到其原始的存在背景,让其不至于落于陈列室里的一件物品,还有一系列有意思的活动,使得看似遥远的中世纪艺术展示变得和现代生活息息相关,吸引了不少年轻人前来,能谈谈大都会博物馆在这方面的工作吗?

格里菲斯·曼:再生是非常重要的理念,因为博物馆说到底不是只有展品、陈列,这是一个人与人相识相遇的空间。我们会组织“中世纪节”,一同前来的家庭成员不仅能够欣赏最好的中世纪艺术品,还可以参与到一些相关的互动中,比如爵士之夜、讲故事大会,度过一段与家人共处的惬意午后。对于二三十岁左右的年轻人来说,他们希望找一个地方相聚,博物馆也可以为这样的社交提供场所。比如在修道院博物馆,我们每年有一场名为“十月集会”的啤酒会,来参与的年轻人可以品尝不同种类的啤酒,馆内人员会讲解在博物馆花园中种植的啤酒花,也有附近酒厂的人来教授酿酒的学问。纽约年轻的一代也非常关注食物以及食物同环境的联系,因此在修道院花园中我们强调种植的植物都是可食用的,或是药材,或是餐桌上的配菜,这也是另一种进入和了解中世纪的方式,消弭了过去与现在之间的隔阂。

记者:这样的节日是从何时开始的?

格里菲斯·曼:50年代就有了,是由修道院博物馆先开始的。现在它已经成为了纽约城市公园主办的大型节日中重要的一部分。

记者:但通常来说,博物馆,特别是像大都会这样定位很高的博物馆在人们印象中是高高在上,只为精英存在的,你认可这种印象吗?

格里菲斯·曼:我承认有这样的看法广泛存在,但是大都会正在试图改变这一印象。我觉得博物馆应该是一个有魅力的空间,欢迎人们进入,但同时又让进入者感到远离了自己的日常生活,大都会无疑在这一点上下了很大的功夫。比如我们在网站建设上投入了很多,要知道每年实地来到大都会博物馆参观的人数有600万,但是在线上参观的人数是4500万。同时,博物馆非常注重不同语言观众的体验(博物馆官网上有64种语种选择)。我们所组织的展览当然具有很高的学术价值,但我们的目的不是做学术,而是尽力将那种学术转化为有趣和有意义的内容,传播给更多的人。

记者:大都会博物馆拥有最好的馆藏资源,你们同纽约各个高校艺术及艺术史系的关系如何?

格里菲斯·曼:非常亲密。大都会有好几位策展人都在纽约的高校中接受过教育和培训,特别是纽约大学艺术系。博物馆设有一些让大学生进入进行研究的项目。许多工作人员和实习生来自高校。就拿修道院博物馆来说,每年夏天,有六所高校的学生到这里实习,他们会负责暑假针对更年轻一些学生的课程项目,同时也有机会接触和研究我们的藏品,在实习的最后他们还需要做一个“博物馆对话”作为总结。在这一点上,我认为大都会提供了许多机制促进博物馆和高校之间的互动。

记者:那么对于在高校授课的老师来说,馆藏的文物都是开放的吗?

格里菲斯·曼:绝对的。在纽约有几位教授中世纪艺术史的老师,有时他们会带着学生来看正在展出的展品,但有的时候也会提前预约,看一些我们库房中与课程对应的物件。这个时候学生们就可以没有玻璃展柜的阻隔,近距离地观赏这些艺术品。对于像我这样的策展人来说,能够在展柜之外观赏一件艺术品仍然能让我感到兴奋,而这种兴奋对于学习艺术史的学生来说是非常重要的动力。

博物馆可以追逐一时轰动,但基础馆藏才是核心优势

记者:在上海的两天中,你有机会参观了豫园、上博,你提到对于同时期的西方和中国有一些有趣的发现是吗?

格里菲斯·曼:是的。有一个很个人的感受就是豫园给我的感觉和修道院博物馆非常像,它们都是被繁忙都市所包围的一个地方。当你走进修道院博物馆时,就仿佛进入了另一个世界,在这里你能感到某种安静平和。

另外,我在上海博物馆很有感触的一点是,中国的早期绘画许多都有明确的署名,还不少是以早先的文学作品作为题材。当然我并不了解还有哪些档案留存可以帮助我们了解中国的艺术史,但是令我感到触动的是在中国古代绘画中所蕴含的信息量,除了款识、题识,甚至还有收藏章用以了解艺术品曾经在谁的手中流传,这些信息对于中世纪艺术来说都是很难得到的。

记者:确实,有趣的一点是,中世纪的画家经过严格培训,将绘画作为职业,却从未留下姓名,而中国古代的画家,特别是我们称之为文人画的那一批,对于作者的意识非常强调,但事实上绘画只是他们的余兴。

格里菲斯·曼:对,这确实是非常显著的对比。在我所研究的中世纪后期,艺术家身份转换有一个很大的转变,之前可能更趋于工匠,他们的身份与其作品的重要程度是不相匹配的,而到文艺复兴时期,像米开朗琪罗,艺术家的身份成为了他作品中重要的组成部分。13、14世纪见证了一个广泛的转变期,个人被赋予了更多的价值认定。

记者:大都会前任馆长托马斯·霍文所写的《让木乃伊跳舞》描述了很多博物馆变革的细节,也十分畅销,但听说你对他的评价是,他是个说故事的能手,但书里不是故事的全部,对吗?

格里菲斯·曼:是的。霍文所做出的最大贡献之一就是筹办了轰动一时的“图坦卡蒙的奇异珍宝”(1978-1979年,观展人次:1360000),人们在博物馆门口大排长龙。我觉得博物馆当然可以去追逐那些特殊展览,但是,是不断发现和带来一些新奇的展览制造轰动呢,还是让自己常设的展品日新,吸引观众的兴趣呢?难点在于平衡。这是我自己的一点犹豫所在,这样的博物馆就像在跑步机上跑步一样,你看似不断前进,实际上一直呆在原地。博物馆总是能够去追求绚丽一时的东西,但馆藏所有才是你的核心优势。

记者:你在讲座中提到自己很喜欢的两件艺术品,一件是盛放圣人牙齿的玻璃容器,一件是一个铃铛,你本人对中世纪艺术的偏好或品味是如何的?

格里菲斯·曼:我自己喜欢多材料、能够讲述故事和反映人们的互动的物件,偏爱体量小一点的东西,但是于人有更加私密的联系和情感。像是我讲座结尾提到的那件铃铛,这件器物刻着这样一句话,“在早饭喝水时请敲响我”,尽管没有任何叙述文字去讲述它的功用,这就足以让我觉得心动了,它跨越了时间和空间,同当下的我们产生联系。

(编辑:杨晶)