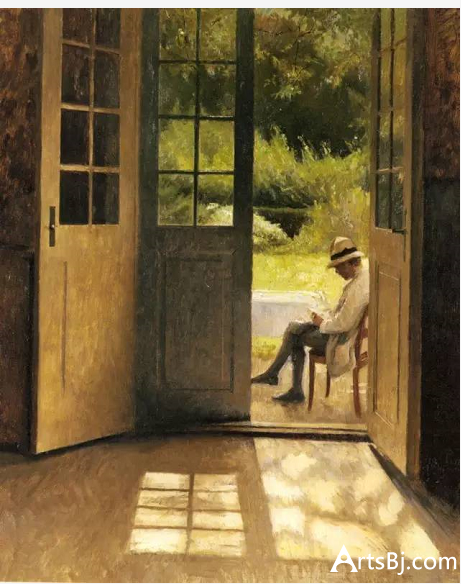

陈扶摇出院,老许连夜要求挪到老陈的床。那个位置临窗,可以看到鲜活的外景。此前,陈扶摇经常描述窗外的景色,比如喜鹊在枝头跳舞,树上开了白玉兰,湖里游着白天鹅,小狗在草地奔跑,情侣牵手漫步,等等,老许很羡慕。

身患绝症,躺在太平间一样惨白的病房里,行动不便,没有生命的刺激,精神会先于肉体死去,信念一旦溃败,肉身也会加速死亡。这是陈扶摇的观点。陈扶摇战胜淋巴癌,老许隐隐觉得和窗外的风景有关,他甚至迷信那扇窗口。

老许入病室时,陈扶摇已住了两月有余。他躺在病床上向老许挥手,就像在自家客厅的软沙发上招呼朋友。陈妻也是笑意盈盈,端庄大方,毫无癌患家属的霉态。

老许的妻子没经历过什么挫折,打知道丈夫病情,就一直哭丧着脸,动辄落泪。老许呢,病痛一发作,受不了,便给老婆交代后事,别吝钱,要吃好,莫委屈自己;平静时又涌起生的欲念。只是这欲念像水中的稻草,很快被浪头淹没。

老许悲观,睁眼等死。

同病相怜成病友。陈扶摇是个教书人,讲了几十年课,嘴里清闲不住,好为人师。他有幽默感,能说出好玩的故事,把已陷末路的老许逗乐。

有时,老陈也很安静,嘴唇紧闭,额头冒汗,双手攥着拳头。实在挺不住时,他要求注射吗啡。

老陈睡着了,陈妻会继续跟老许聊,比如老陈喜欢旅行,爱种花草爱养猫。陈妻有时像一个母亲谈论孩子,有时是明明白白的妻子的幸福。

陈妻不怎么睡觉。老许几乎没见她睡过,顶多脑袋靠墙歪一阵,或者额头抵着床沿。她黑眼圈扩散,精神始终很好,每日有条不紊,手脚麻利轻盈,给老陈倒尿、擦身体、喂食物,用轮椅推他去化疗室,黄昏时给老陈念半小时书。

她的声音风和日丽,仿佛春天的原野。这是老许最怀念的。

眼下窗外墨黑,什么也看不见。老许躺在老陈躺过的地方,心情妥帖。他放松身体,停止了各种悲观臆测。护士打完针走了,他便开始闭目养神。

被套换了新的,没有老陈的气息,有股消毒水和洗涤剂的混合味。这一晚,老许的病痛似乎有所收敛。他睡得较为安妥,还做了一个梦。梦见发洪水,他随人群慌乱逃跑,见一条小黑狗孤零零地站在废墟中,迷惘惊惶。老许心生怜悯,返回去救它,刚将小狗抱在怀中,洪水訇地冲埋过来,老许惊醒了。

这一刻,老许怅然若失,对生命的眷恋涌上胸口,眼角滚出泪滴。

老许全名许善根,今年五十五岁,普通工人,每周工作五天,双休日干点家务活,陪妻子散步,在社区里下象棋,大部分时间与电视机亲近。他不酗酒,高兴时跟老朋友喝几盅,偶尔醺醉。为了攒钱养老,一直省吃俭用,不想人先进了医院,捂得温热的钞票递进冰冷窗口,捧回一堆药物,不出两星期,人就成了医院的一部分,浑身药味。

不知哪里传来呻吟声,隐忍细微,昏黄的夜灯仿佛也在竖耳聆听。深夜的医院,是一片默默煎熬的寂静,除了偶尔的突发情况打乱秩序,每一秒钟都是苍白的无奈。世界也病了。

老许生性悲观,一想到无非是用钱买命,苟延残喘,几次想停止治疗,以便妻子还能攥紧几个余钱过日子。他的悲观总是在黄昏破碎,枯寂无望的苍白中,他比老陈更依赖陈妻的朗读。

老许粗糙的生活里从未有过这么精致的细节:一个女人,优雅从容,她的声音缔造出自然四季,风花雪月,高山流水,将他带入迷人的旅行途中。

天亮前老许暗自与疼痛抗争,没惊扰妻子,像老陈那样,死咬牙关。后来昏昏然睡去,睁眼时窗外大白。老许命妻子将床头摇起,他半躺在床,满怀希冀望向窗外。

一堵斑驳的灰墙,便是老许看到的全部景观。

“陈老师……原是骗人的哩。”老许陷入短暂的迷惑。

不久,他的眼睛奇怪地湿润起来,他看着灰墙,慢慢见到了老陈描述的景色。

这天下午,老许拿出陈扶摇留下的书,要妻子给他朗读。许妻略识文字,但多年来只跟布匹打交道,不免羞涩,她捧着书张嘴啊了几声,便死死地闭住了,仿佛怕一开腔嘴里跑出兔子来。

老许做出死样吓唬她,她才像调试二胡般磕磕巴巴地开始朗读:“……你必须每天都能死于……一切已知的创伤、荣辱,以及自制的意象……和所有的经验,你才能从已知中解脱。每天都大死一番,脑细胞才会变得清新、年轻而单纯。”

许妻停住不读了,她说书上尽是死呀死的,不吉利。

老许说,陈扶摇的老婆也读过这一段,没见把老陈读死。

可怜的女人只好继续读下去,发出北风拨弄破败门窗的声响。

老许走神了。脑海里又浮现陈妻朗读的样子,她光线下的剪影,她面部散发的柔光……这样的女人能使人忘记病痛,所以老陈住院跟度假一般,称得上快活。老许不曾和文化人打交道,开始很自卑,也畏惧,总觉得自己工作低微,生活单调,没有新奇之处,不知道说什么。事实令他意外,老陈轻易打开了他的心扉,他很没章法地说起了这半生的辛苦,有时忍不住自贬、叹息、抱怨,免不了向老陈表示羡慕,家有贤德美眷,又常常旅行,看过很多山水,见识广,甚至还出过一次国,而他老许呢,连本省的门槛都不曾跨出。

他想起陈扶摇说,有机会一起去旅行。这种事老许从没想,半次也没有,就如他从未想过别的女人。不,老许四十五岁时,曾和厂里的女会计彼此有点意思,一度心思凌乱。老许是个有强烈道德感的人,悬崖勒马,黯然转身。

此刻在医院躺着,死亡近在咫尺,老许为此懊悔。有一瞬间他发现,自己这辈子,其实没活明白,也没活出彩儿来,甚至对过去的自己吃了一惊:活着,却从未感觉到自己,倒是这绝症的疼痛,让他的存在可以触摸。这有点荒谬。

老许想告诉陈扶摇,和他相处一个月,他也学会思考了,他知道苦难降临时,总有些不相干的人在进食,或开窗或仅仅无聊地走过,每个人都在承担自己的命运,或者厄运。不过,就像老陈战胜死亡,一切皆有可能。不是吗?瞧,连只会和布匹打交道的笨拙妻子,朗读也流畅起来,音调表明她完全读懂了,并且产生共鸣:

“……生命不可能有两次,但许多人连一次也不善于度过。”

妻子神色有几分庄重,她放下书,与老许四目相对。

这天早上,主治医生例行巡视,称赞老许气色好,照旧鼓励一番,前些天他还核算出老许将在三个月后寿终正寝呢。老许心想,陈扶摇也是收到过死亡判决书的,可结果呢?还不是老陈自己掌了舵。

老许记得那天刚检查完,医生拿着检验单,问他是否胆小,他以为医生跟他玩脑筋急转弯,搓着双手憨笑。医生悄悄把结果告诉许妻,许妻毫无保留地哭了,她一个人扛不住,转身就把重压推到老许身上。

老许一听是癌,眼前发晕,腿都软了。在这人生最黑暗的瞬间,他挣扎着问会不会误诊,有没有搞错。医生说可以去别的医院复查,那种语气把老许又往深渊里推了一把。

第二天,复查结果如盖棺,老许整个人就躺进去了。直到遇见陈扶摇,听过陈妻的朗读、见证那一堵生气蓬勃的灰墙。

老许想给陈扶摇打电话,随便聊几句,他也想念陈妻的声音,这个动机更符合老许的内心,可惦着朋友的妻子,说起来总归不太光明。

老许心无邪念,对他来说,陈妻就像一幅好看的画,一首好听的曲子,美好得让人快乐忘忧。

老许用很旧的诺基亚手机拨过去,接电话的是陈妻,声音阳光明媚,她说老陈他旅行去了。

或许是心理作用,老许觉得自己胸闷减轻,肉体负担也没那么辛苦了,身体仿佛开了窗,新鲜空气透进来,有点春暖花开的意思。老许胃口见好,坚持自己动手,颤颤巍巍,将稀软食物糊到嘴里,费劲地咽下。完后不再干躺着遥望天花板,试图站起来,要去散步消化。

许妻以为他回光返照,追着医生要实话,医生不耐烦,叫她做出最坏的打算,许妻就知道丈夫快死了,这一回得全部自己扛了。她有些不自信,尤其是看到老许真的扶着床沿站起来时,她觉得自己承受不住,眼泪直往下砸。

老许说,我好好的,你哭什么?

许妻心里藏着事,这时她已经学会保护病人,她回答,看你站起来了,我高兴。

老许察觉妻子有所隐瞒,她原来是憋不住话的。过去老许从不在意妻子想什么,就像对待手腕上的表,想知道时间了,便抬腕看一眼。他认为女人就是指针,在一个规定的圆圈里默默转动,不会停下,不会跑开。

指针似乎出了故障。老许第一次有意识地打量妻子。这个女人和他天生默契,结婚二十多年,不曾争吵,没有分歧,她就像老许的影子,这段时间,癌症刺激老许反省自己的生活;结识老陈夫妇,感悟了一些夫妻之道。这些年对妻子过于粗糙,老许心感歉疚,柔情萌发,几乎要伸手去触摸妻子的老脸。

他想问她,跟着他苦不苦,悔不悔,可此情此景下说这些,临终遗言似的,不吉利。再说老许在夫妻问题上是另有一番雄心壮志的。老许有回听到年轻人聊G点,一直困惑不解,那天惴惴不安地请教陈扶摇,方才恍然大悟,更觉得亏欠自己的女人,心想她四十七岁了哩。

妻子搀着老许,逐寸挪出病房,蜗牛般爬到后花园。阳光下万物生长,花草树木健康茁壮,小鸟啁啾。穿条纹衣的病友在做康复运动,他们对待生命前所未有的认真。

老许坐在长条椅上,要正经跟妻子聊点什么,跟让妻子朗读一样,开头挺难为情。披荆斩棘总算切入正题。他说不要担心,我不会死,因为我不想死,以后每年带你去旅行一趟,海边啊、古镇啊……甚至美国,别说不可能,有这想法,朝那方面努力,没什么问题……陈老师说的那些好玩的地方,我们都要去看看。你改天去烫个头发,给自己做套好衣裳,这回啊,我们再也不当那埋头拉犁的老黄牛了,得空就四处玩耍,不做守财奴。

病房推进新的枯槁患者,老许已有陈扶摇的范儿,主动寒暄,沉闷时向新人描述窗外的景色。

老许发现,当他描述景观时,那堵灰墙并不存在。

老许觉得陈扶摇是个神奇的人,心怀感佩,暗地更是视老陈为榜样,每天说说笑笑,疼痛时绝不惊扰别人。他没有陈扶摇的见识,讲完厂里的事情,江郎才尽,后吩咐妻子买了《笑话精选》,偷闲默记储备,逗枯槁患者发笑。

每天黄昏,妻子照例朗读半小时。她进步很快,读得自然流畅,并有意识地模仿陈妻的腔调,保持面色愉悦,仿佛她已经迷上朗读。

老许的身体状况出现好转,寸步挪移,半尺一步,只要能动,绝不呆在病房。十天后脱离辅助独立行走,妻子亦步亦趋,老许稍微一晃,她便像只受惊吓的麻雀弹跳起来。

老许站稳了继续走。老许的倔劲来历不明,像一个斗士。他的散步时间不断超出计划,在一排桦树的大路上,他几次试图跑动。

有一次,老许悄悄溜到书店买了一幅中国地图,晚上在病床上摊开,用指头在全国各地走了一遍。他问妻子第一站想去哪里,妻子和他一样,最想去三亚看海。妻子问海水到底是蓝色还是绿色,老许也拿不准,他说陈老师肯定知道。

老许给陈扶摇打电话。电话响了很久。

陈妻刚遛狗回来,她的声音仍是那么动听。

她说陈老师他旅行去了,现在澳大利亚呢。

老许弄了一张世界地图,寻找陈扶摇。看见熟悉的国家名,便像曾经到过那儿似的兴奋,看,这是美国,英国在这里,噢,非洲……向往,希望之火无声地燃烧起来,许妻的脸红扑扑的,眨眼间年轻了许多。生活以外的生活,世界以外的世界,骤然来临的美好希望,让许妻一时没法适应。

有天四周无人,老许顺着气氛,跟妻子私语,这般那般,妻子臊得直捂脸面,打这以后,她更有妻子的样了。

乐观的秋千一旦停下,周遭阴云密布,死气沉沉,老许便看见死亡的黑影在白墙上飘忽,幻想如泡沫破灭,他跟妻子说些情绪颠簸的胡话,弄哭了她。这一刻老许的疼钱病又犯了,一天天割他的心头肉,他不想治疗了,要医生告诉自己还能活多久,他回家等死。

老许呆在花园里,暮云瑗叇,天空像浸了水,慢慢地变了颜色。

老许一低落,妻子便失去主心骨,这时像考试不及格的孩子,坐在边上等家长训话。

一只小鸟飞过天空,老许的手机铃响。他慢腾腾地摸出手机。

电话接通,老许脊背一挺,仿佛是地球颤了一下。

风拂过春天的原野,花草舞动。是陈妻的声音。

她只是读到了一个好故事,要与老许分享。

老许按下免提。妻子靠近他,看着手机屏幕。他们的脑海里同时浮现朗读的陈妻,她银发蓬松,温婉端庄,脸上充满世事如风的恬淡。

他们听得入神,夜悄悄地走近,围在他们身边。

有些灯陆续亮了起来。

是日,天气晴好。老许早起,想吃火龙果。这种水果不便宜,老许爱吃,但不常吃。妻子记得医生的话,尽量满足患者的需要,且住院以来,老许还是头一回想吃某样东西。

妻子喜忧参半,心情复杂地去了。拎着四个火龙果回来,老许不在病房,被主治医生带走了。许妻默默洗净火龙果,切成船形,装在塑料果盘里。她心中忐忑,拧着手,或收拾床铺,努力掩饰不安。老许刚进病房,她便迎了上去。

老许面无表情,眼神发直,机械地挪动身体。

许妻悬着的心咕咚掉进黑井里,不敢发声。

老许也不说话,坐床边,狠狠地吃火龙果,一口气扫个精光。彼时嘴里还囫囵着食物,突然对妻子说,你信不信,我病好了。

许妻瞪着他,拿不定主意。

“刚才主治医师告诉我……完全控制了,癌细胞在衰减,还说是奇迹哩。”老许小心翼翼地笑了,仿佛怕激活体内残存的有害物质。

此后一星期,医生同意老许出院,嘱咐他按时回院治疗以及复查。许妻喜极而泣,她善于用眼泪表达各种情绪,对医生千恩万谢,一个人簇拥着老许走到阳光大道,这才春风满面,大包小包拎在手,仿佛凯旋。

老许倒是沉默严肃,似乎仍不相信这个结论。

行人匆匆,车辆疾驰。老许的情绪很快被滚滚红尘淹没。

休养数日,老许精神大好,拎着高级瓜果篮去看望陈扶摇夫妇。出院后他一直惦着这事,对老许来说,老陈夫妇才是他的主治医师。

老许倒了两趟汽车,穿过一条窄巷,在老槐树脚下歇息片刻,爬过一段斜坡,到陈扶摇住处,满头虚汗。

陈家住一楼,门口一小块地,蔬菜开着黄花,结着青果。老许抹把脸,跨过两级台阶,按响了门铃。

陈妻开门,从容恬淡,眉目弯弯全是笑。一条金毛老狗天真羞涩,紧随身后摇尾笑迎。老许闻到狗和女人带来的家庭气息,身体里春暖花开。

屋里光线很好,纱帘飘拂。老许在沙发坐定。客厅干净整洁。茶几上铺着蕾丝花布。电视机很薄。原木色立柜上摆着一个大相框,里面一张黑白照片,分明是遗像。

老许蓦地站了起来:“陈老师他……”

“请坐下吧。”陈妻摆上茶具,将茶倒入杯中,“陈老师是出院后第三天走的。临走时他说,他旅行去了。”

选自盛可以文集《他旅行去了》

北京燕山出版社 2013年版

作者简介

盛可以,20世纪70年代出生于湖南益阳,1994年定居深圳。2002年开始小说创作。着有《北妹》《水乳》《道德颂》《死亡赋格》等六部长篇小说,以及《可以》《留一个房间给你用》《福地》等多部中短篇小说集。作品被译成英、德、韩、日、荷兰等多种文字出版发行。曾获多种奖项。

(编辑:王怡婷)