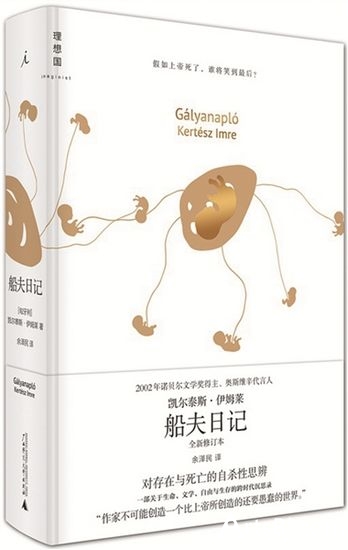

凯尔泰斯·伊姆雷

1929年12月9日,凯尔泰斯出生于匈牙利布达佩斯的一个犹太裔的普通市民家庭。1944年,14岁的凯尔泰斯被投到德国纳粹设在波兰的奥斯维辛集中营,之后又被转到了德国境内的布亨瓦尔德集中营,直到1945年被苏军解放。

1946年在布达佩斯《火花》报社开始了最初的记者生涯,1953年开始自由撰稿人的写1975年,以自己少年时代在纳粹集中营的经历为素材创作的长篇自传体小说《无命运的人生》经过了十多年的辗转努力后终于得到出版。同时翻译了大量的德文作品,主要有尼采、弗洛伊德、维特根斯坦等。

1977年发表两部中篇小说《寻踪者》和《侦探故事》,之后相继又出版长篇自传体小说《惨败》、《给一个未出生的孩子作安息祷告》,中篇小说集《英国旗》,日记体文集《船夫日记》及《另一个人》,思想文集《被放逐的语言》与电影剧本《命运无常》等。曾获德国布莱登堡图书大奖,匈牙利最高国家文学大奖——科舒特奖,德国国家最高文艺奖等。2002年获得诺贝尔文学奖。于2016年3月31日去世。

《船夫日记》节选

在艺术欣赏之中隐藏着不道德。观众并非与作品同悲同泣,而是予以品玩。

我对道德主义者的最终看法是:他们总是固守在封闭的领域内。

不良的事物也有其自身的道德规范。道德是一道可以投射所有材料的奇异之光;假若没有这道光的话,一切都会变得可疑莫测和无法把握。它的出现,能够平息所有的冲突。显然,它与死亡有着密切、沉重的关系。

在人的生命里,最终会有一个瞬间降临——就在这一刻,我们突然意识到了自己,突然释放出自己的能量;就从这一刻起,我们可以依靠自己,而且就在这一刻诞生。每个人的体内都拥有天才的幼芽,但是并非每个人都能使生活成为自己的生活。真正的天才是存在的天才。我斗胆地说:几乎所有并非直接产生于我们自身的知识都是徒劳无用的。

人的盲目性总能使人的意识受到突如其来的震撼。当人们谈论着午餐和午后休闲的时候,却没有意识到,他们所靠的沙发床,竟是他们的棺材。

假如上帝死了,谁将笑到最后?

执法者们不会为被挫败的人类的叹息而痛苦。就好像在行刑室内播放音乐唱片,为的是盖住受刑者的嘶嚎,借此用所谓“人文主义文学的丑陋喧嚣”掩盖真理的沉闷嘈杂。

对我来说,最适当的自杀——看起来——就是生活。

我只感到惊讶,但并不感到满足;不是在暴政的铁爪下呻吟,而是打着呼噜。

我的国家,就是流亡。

人啊!活着,但不具生命;思考,但一无所知;生活在畜群里,但是一个独立的个体;虽然是一个独立的个体,却不能独自地生活,虽然从属于自然,但却粉碎了能将社会建设得更好的自然属性;最终,他们通过自己的劳动,不仅摧毁了自然,也摧毁了社会。不过,他们最大的麻烦是,他们为自己制定了法律,却无力遵守,因为,就迫不得已地生活在谎言与自卑之中。

真理,是脆弱易伤的东西。假如数以千计的青年用坚定、嘹亮的嗓音在每条街巷里吼叫的话,那么即使是毋庸置疑的真理,也会马上变成谎言、暴力与恐怖,而且迟早会变成为谋杀效劳的借口。

我一直喋喋不休地抱怨生活。即便如此,我以后还会死掉。

什么是真理?答案竟是如此简单!真理,就是彻底忍受。

假如你在自己的路途中绕开地狱的话,最多也只能走到一片迷人的绿地,但永远不能抵达真正的天堂。

当正在屈从中充满自虐地欢娱时,我又该怎样自卫呢?

世界很糟糕,因为我很糟糕。

不管你相信什么,你都会死掉;但是,假如你什么都不相信的话,那么对活人来说,你已经死了。

无聊是生活的本质。

人们偶然地降生,偶然地存活,并合情合理地死亡。

我活得并不够激进。我仿佛是在期待永生似的活着,并非完全的销毁。或者说是,我活在自己未来的奴役之下,并非活在我无穷无尽的死亡自由之中。

(编辑:郑娜)