2019年7月,“柏林戏剧节在中国”将布莱希特的早期作品《夜半鼓声》带到了北京。这出创作于1919年,首演于1922年的戏,是布莱希特的第一部政治戏剧作品。这出戏唤起了我们对百年前德国工人阶级”斯巴达克团起义”的尘封记忆,也让我们得以审视年轻时代布莱希特思想中的种种矛盾与困惑。

剧中主人公,士兵安德烈亚斯·克拉格勒四年前被派遣到非洲,为帝国的侵略战争卖命。四年中他音讯全无,女友安娜·巴里克难遣寂寞,与父亲工厂里的年轻职员弗雷德里希·穆尔克几番云雨怀了身孕。安娜的父亲卡尔·巴里克是个发战争财的资本家。他认准市侩野心的穆尔克可以充当自己产业的合伙人和接班人,于是软硬兼施,逼迫女儿与穆尔克订婚。就在订婚终于确定之时,克拉格勒却不期然出现。

《夜半鼓声》北京演出现场,歌德学院(中国)供图

皮卡迪利吧,安娜和穆尔克的订婚仪式在嘈杂喧哗的气氛中进行着。克拉格勒尾随而至,他的现身让所有人无比震惊。安娜在他面前进退失据不知所措。老巴里克咒骂克拉格勒为什么没有死在战场,并且一口咬定他是“斯巴达克团”的叛乱暴民。穆尔克居高临下地羞辱身无分文的克拉格勒,一再出价要买走他脚上的靴子,那是他身上仅存的能标识他的身份,见证他过往经历的物品。克拉格勒在战争中备受蹂躏,回来后发现自己的爱人已被夺走。酒吧窗外,革命的呼声不断传来,斯巴达克团的起义者们正准备占领柏林报馆区。绝望的克拉格勒转身离去,准备加入革命者们的战斗。他真能抛下四年来日思夜想的女友么?革命与爱情,这两者之间他会如何选择?

《夜半鼓声》的故事发生在1919年1月8日至12日的某一天晚上。这个夜晚见证了斯巴达克团起义的战斗高潮。作为后发帝国主义国家,德国在1914年撺掇奥匈帝国对塞尔维亚宣战,拉开第一次世界大战的帷幕。多年战争耗尽了国家的人力物力资源。1918年德国濒临战败,但新上台的资产阶级政府仍延续帝国的穷兵黩武政策,逼迫士兵们继续为德意志的沙文主义扩张卖命。这一政策导致军队纷纷哗变,士兵们效仿俄国十月革命在各地成立苏维埃政权,最终导致德意志帝国垮台。

德国十一月革命时的海员,照片拍摄于1918年11月9日

德皇退位之后,新上台的社会民主党右翼艾伯特政府对11月革命展开镇压,终于导致矛盾彻底激化。1918年11月,由罗莎·卢森堡和卡尔·李卜克内西领导的社会民主党左翼改组为斯巴达克同盟。1919年1月,卢森堡和李卜克内西与不莱门的左翼社会主义者一同成立德国共产党,并号召受压迫的工人和士兵起来反抗艾伯特政府的反动统治。这场由德国共产党所领导的革命史称“斯巴达克团起义”。起义自1月5日攻占柏林报馆区开始,历时一周到12日被艾伯特政府血腥镇压。15日卢森堡和李卜克内西被捕,遭受酷刑之后被杀害。起义彻底失败。

这次失败的革命成了《夜半鼓声》故事展开的背景。少年时代的布莱希特由于单纯幼稚,被德意志沙文主义意识形态洗脑,在战争初期参与了“爱国主义”的众声喧哗。幸好他在17岁那年及时醒悟,对这场帝国主义战争进行了道德上的质疑。战争结束后,面对德国社会和民众的种种畸形和病态,他写出了自己的第一部重要剧作《巴尔》,以一个特立独行的反英雄形象,表达自己对德国市民阶级的厌弃。然而,经历了战后德国社会的激烈动荡以及革命和反革命的血腥较量之后,期待中的政治变革并未到来。正如布莱希特传记作者雅恩·科诺普夫所说:“新的共和国在社会意义和政治意义上都巩固了旧帝国的本质。”在一种幻灭的情绪中,布莱希特创作了这部有着鲜明政治色彩的《夜半鼓声》。《夜半鼓声》见证了布莱希特年轻时代的一段思想发展历程。而透过剧作家的主观呈现去看那个时代的风云翻涌,对我们理解当下历史的走向不无裨益。

*

布莱希特的作品以革命为背景,但真正的戏剧矛盾则起始于资产阶级的生意。第一幕情节发生在卡尔·巴里克家的起居室。巴里克是那个时代德国资本家的典型。他满嘴爱国主义,热烈歌颂战争,不过是因为战争给了他发财的机会。他的工厂在战争中生产弹药筐,赚得盆满钵满。当着自己的妻女,他说出了这样一段厚颜无耻的话:“战争让我过上众所周知的舒服日子。好东西都在那儿,谁捡着算谁的。干嘛不拣,那不是犯傻么?你不要,就让别人给捞走了。要想吃煎鸡蛋,就得把鸡蛋敲破。看准了,战争对我们就是天赐之福。我们可算是捞着了,吃得圆滚滚肥墩墩,舒舒服服。我们可以坐下来做婴儿车了。用不着着急,我说得对不?”

德国战败并没有让这个“爱国”资本家烦恼,他已看到了新的商机:“弹药筐,这生意已经玩完了。顶多再打几个星期内战,然后就完事了。我知道理想的答案,不是开玩笑:婴儿车。”巴里克知道女儿跟自己工厂里的职员穆尔克通奸,对此他不仅不以为意,反而敦促女儿尽快跟穆尔克订婚,因为穆尔克是他理想的生意合伙人和接班人。毫无廉耻的巴里克是当时德国主流市民阶级及其意识形态的代表。他满口爱国主义,其实打心眼里希望士兵们在爱国主义的口号下像牲畜一样乖乖在前线送死,不要回来妨碍他发财。在1922年的版本中,巴里克谴责前线回来的退伍士兵,说那些“衣衫褴褛,如同野人一般的冒险家好逸恶劳,对任何事物都不再心存敬畏。”他也对政府不满,因为他觉得政府对那些“革命的暴徒”过于心慈手软。

安娜的未婚夫穆尔克是个从底层爬上来的小资产阶级,除了不择手段往上爬并巩固自己的地位之外,他没有其他的道德观念。他用“婊子”、“荡妇”来称呼安娜,同时积极争取与安娜的婚姻,借此巩固自己的经济和社会地位。在订婚仪式现场,当克拉格勒现身,导致巴里克一家无比尴尬时,穆尔克起身离开,自顾自地与一个妓女调情作乐。正如克拉格勒尔对安娜所形容的那样,穆尔克这个小资产阶级“就像一堵厕所的墙壁,上面涂满了污言秽语。”

巴里克和穆尔克是一战后德国“市民阶级”的典型写照。布莱希特将他们骨子里的唯利是图和保守反动刻画得入木三分。剧作家对这些资产者及其政治代理人的憎恶溢于言表。战败回归的士兵克拉格勒,其存在本身就是对战后德国资产阶级的道德指控。在遭遇他们的背叛和羞辱之后,心灰意懒的克拉格勒走向了革命者的队伍。

然而,克拉格勒尔加入革命纯粹是出于一种个人主义的动机。布莱希特笔下作为革命者据点的小酒馆,里面聚集的是一群酒鬼和两个妓女,其中没有一个工人阶级的形象。当这些人烂醉如泥,浩浩荡荡地向报馆区进发的时候,革命的形象被涂抹成了一幅低级的漫画。这毫无疑问反映了年轻剧作家的思想局限:他笔下的革命者就是一群醉醺醺的乌合之众。当难忘旧情的安娜尾随而至时,克拉格勒立刻抛弃了革命。在抽身离开革命队伍时,他用一段义正严辞的话语美化自己的背叛:“他们抱着我痛哭,几乎用眼泪将我淹死。我在他们的眼泪里洗了自己的衬衣。难道我的肉体应该在阴沟里腐烂,好让他们的理念进入天堂么?他们是不是喝醉了?”

*

1918年11月初基尔港水兵起义时,布莱希特的女友宝拉怀了他的孩子。由于女友的父亲不看好他的前程,拒绝了他的求婚。一文不名的布莱希特不得不想方设法挣钱,保住自己的女人和孩子。1919年2月29日,布莱希特告诉宝拉他在写一出戏。为了把作品推销出去,布莱希特辗转找到了时任慕尼黑市内剧院戏剧构作的著名作家里翁·福西特万格。在两人会面时,布莱希特直言不讳地告诉福西特万格,写这出戏的目的很简单,就是为了卖钱养活自己的老婆孩子。为了赚钱,布莱希特理所当然地选择了时下公众最为关注的话题,即战后革命时期的混乱。该剧最初标题叫做《斯巴达克》。在福西特万格夫人的建议下,布莱希特将作品改名为《夜半鼓声》。

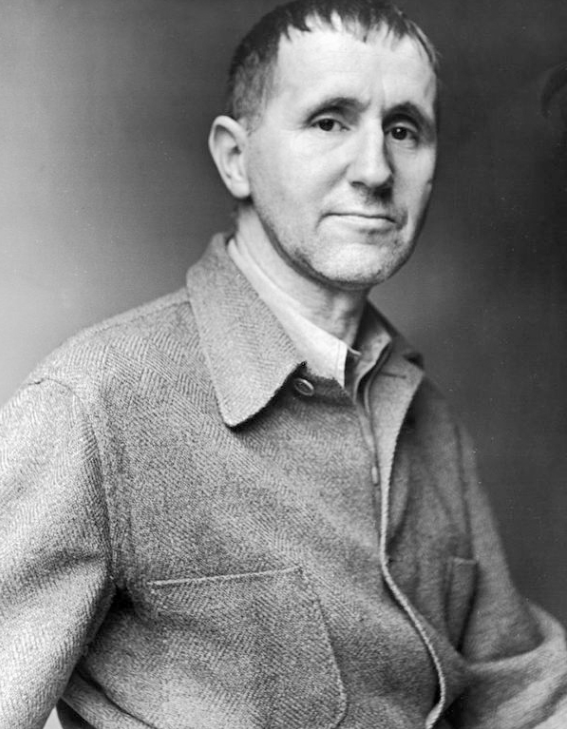

布莱希特

尽管剧中处理了革命这个热门话题,但布莱希特对革命本身其实一无所知。布莱希特从个人主义立场出发,塑造了克拉格勒这一从战场归来的“局外人”形象。他被排斥在战后德国的政治经济格局之外,他要索取的也仅仅是一份安逸而舒适的生活。而革命本身则被阐释为一战杀戮的持续。布莱希特的笔触犀利奔放,但戏的结尾却令观众迷惘。正如布莱希特传记作者雅恩·科诺普夫所说:“戏剧既没有从(无产阶级)革命中,也没有从稳固的市民阶层身上期待社会的变更甚至改良。布莱希特总结历史,但却没有展望未来,就像剧中的爱情故事,它本是戏剧的主题,但最终单调乏味。”

对于这部年轻时代的作品,布莱希特自己从没满意过。这部戏在1920年,1922年和1953年都进行过改写。而最令布莱希特感到羞愧,甚至一度想将其从全集中剔除的一点,是主人公克拉格勒将自己的安逸舒适置于其他一切,尤其是革命之上。这种选择居然被作家以颇为同情的态度来呈现。在布莱希特看来,这是一种危险的反革命态度。成熟时期的布莱希特尽了最大的努力,也无法将这种反革命的个人主义从该剧中完全清除。英国学者,《布莱希特的文学生涯》作者斯蒂芬·帕克这样说道:“年轻时代的布莱希特用一种诗意的神话手法去赞颂那些坚毅不拔的个体,而对于老年的布莱希特而言,这样的文学处理非常成问题。”在《布莱希特的文学生涯》里,斯蒂芬·帕克甚至认为,布莱希特后来对自己在1919年革命期间的经历轻描淡写,乃是因为他对自己当时政治上的不成熟,以及所做出的政治和艺术选择都觉得非常尴尬。

和布莱希特另一部早期作品《巴尔》一样,《夜半鼓声》的主人公也是个人主义的反英雄。布莱希特营造了一种粗粝狂野的舞台质感,以表达他对当时德国表现主义戏剧的反叛。《夜半鼓声》同时也是布莱希特追求反对剧场幻觉的表演风格的开端。这种间离的表演,以及从露天游乐场杂耍借来的舞台风格和技巧,都是对表现主义戏剧的攻击。这个时期布莱希特从个人主义的价值观出发,把革命当作一种浪漫而不切实际的观念。1922年慕尼黑市内剧院的首演,剧场里悬挂着“Glotzt nicht so romantisch!”(不要那么浪漫地瞪着眼看!)的标语。结合主人公最后的选择,显然布莱希特是想告诉观众:不要被革命之类虚无缥缈的观念所迷惑,活在当下,及时行乐最重要。

“Glotzt nicht so romantisch!”表达了年轻时代布莱希特拒斥革命的政治立场。而到了其思想和创作的成熟时期,布莱希特一再动用“陌生化”的剧场手法,让观众去反思这种小市民去政治化的立场。《卡拉尔大娘的枪》和《大胆妈妈和她的孩子们》清晰地展示了小市民“事不关己,高高挂起”的市侩哲学会给整个社会,乃至这些小市民自身带来怎样的灾难。1930年代,布莱希特与其好友,苏联先锋派作家谢尔盖·特列季亚科夫谈到自己早年的这部作品,曾颇为惭愧地表示:“那时候我还不懂得如何使用间离效果。”而事实上,正如恩雅·科诺普夫在其写就的布莱希特传记中所指出的那样,写作《夜半鼓声》时的布莱希特,政治立场导致了舞台上间离效果无法发挥其应有的革命性。

直到1926年,在创作《人就是人》的时候,为了展示当下资本主义的生产状况,布莱希特才开始了对马克思主义的深入研究。这一研究让布莱希特得以重新反思1919年斯巴达克团起义的历史意义。在流亡美国时布莱希特回顾他所经历的当代德国历史,曾不无沉痛地说:魏玛共和国后期德国政治、经济的全面崩溃,以及随后纳粹法西斯的上台,从1919年1月15日“红色罗莎”被杀害的那一刻起就已经无可挽回地被注定了。

*

《夜半鼓声》暴露了布莱希特年轻时代的不成熟,却也预见了他后来的思想走向。剧作家从个人主义出发,在创作中采取了一种无意识的反革命的立场。但在大时代的洪流中,他的创作却不无悖论地将小资产阶级的个人主义文学表达引向了终结。著名作家霍夫曼斯塔尔曾在约瑟夫城的维也纳剧场将布莱希特另一部早期剧作《巴尔》搬上舞台,他将该剧理解为“时代在表达从个体主义中解放出来的愿望”。对此恩雅·科诺普夫说:“这种论断虽并不完全正确,却精妙概括了一战的影响:市民个体主义彻底瓦解。他们的意识形态也就此幻灭。个体主义和范例式的行为与痛楚为市民文学提供了蓝本,而凡尔登和阿拉斯让市民文学在真正意义上终结了。那些杀人机器没有经过良知天平的衡量就被投入使用,机器将人类屠杀或者撕扯成残废,这让一切的道德标准都失去了效力(如果曾存在过人性的道德标准的话)。”

尽管布莱希特让剧中主人公表达了对革命的拒绝和排斥,但他对战后德国右翼反动政权及其市民阶级的憎恶让他的作品深具激进色彩。在第三幕一开场,作为革命者代表的小酒馆老板克鲁伯唱起《死兵的谣曲》,号召革命群众前往报馆区参加战斗。《死兵的谣曲》是布莱希特在战时写作的一首反战诗歌,其最初的发表就是在《夜半鼓声》剧中。这首诗令德国的民族主义者对布莱希特恨之入骨。直到1935年,当纳粹政权宣布剥夺布莱希特德国国籍时,仍援引该诗为证据,证明布莱希特早已是一名叛国者。

对该剧的结尾,学者们也有不同的分析。恩雅·科诺普夫认为克拉格勒离开革命者行列之后,会投入老巴里克的怀抱。而斯蒂芬·帕克则认为,克拉格勒尔不可能走入德国中产阶级的世界。那个世界在戏的前半部分已受到作者入木三分的嘲讽。那个世界的主宰者,巴里克和穆尔克们是那么面目可憎。就算克拉格勒自甘屈辱,他也绝无可能侧身于其间。夹在巴里克、穆尔克们和革命者之间不知何去何从的克拉格勒,除了勉强活下去之外不可能得到更多,也不可能真正兴旺发达。巴里克和穆尔克们利用战争大发其财。除了他们之外,德国人民都在战时以及之后的魏玛共和国时期挣扎于贫困之中。厌恶于巴里克和穆尔克们的克拉格勒和安娜,在转身离开资产阶级家庭之后,又能在何处觅得“洁白柔软的大床”呢?

1953年布莱希特整理出版自己的早期剧作时,曾一度尝试掩盖《夜半鼓声》中的反革命特征。他遗憾于自己当时“令观众像主人公克拉格勒一样视革命为浪漫的”,还一度想从全集中删除该剧,考虑到这部作品是历史的一部分,最终予以保留。尽管对之有诸多不满,但布莱希特晚年仍指出:“士兵和小市民克拉格勒这一角色,我不可以改动。……相对于那些因为浪漫或颜色而革命的人,无产者更能理解那些维护自己利益的小市民,无论他们是最可怜的人还是敌人。”这一说法值得讨论。按照恩雅·科诺普夫的观点,即便在转变为一个马克思主义者之后,布莱希特也从不把马克思主义看作意识形态的观念和教条,而是将其视为一种分析现实状况的思想方法来使用。作为一个清醒的现实主义者,他不为虚幻的观念和意识形态所蛊惑。他信奉马克思主义,却一生未曾加入共产党,对党同伐异的党派政治始终敬而远之。有感于斯大林时期和后来苏东集团那些打着“共产主义”旗号大肆镇压异己的意识形态偏执狂,布莱希特无疑觉得,维护自身利益的个人主义者克拉格勒比那些“为浪漫或颜色而革命的人”体现了更多的人性。

*

本次“柏林戏剧节在中国”带来的这一版《夜半鼓声》由克里斯托弗·吕平导演,2017年12月14日首演于慕尼黑市内剧院。演出呼应了1922年9月29日该剧在慕尼黑市内剧院的首演,同时彻底贯彻了布莱希特陌生化的剧场理念,通过间离手法将布莱希特的原作加以历史化。与布莱希特并不成熟的原作相比,这一版的美学理念更为激进,思想主题也更为深刻。演出一开场,说书人对剧情进行简介。他以一种反讽的口吻,将布莱希特原作中的矛盾和困境予以展示。在他的讲述中,舞台工作人员开始布置场景,1922年首演时的舞台景象呈现在观众面前。在接下来的演出中,人物关系和情节被极大简化,留声音里不时传来1922年演出现场的录音。这样的舞台处理当然不仅是为了致敬当年的首演。它打破了当下的剧场幻觉,时刻提醒观众要把这部包复杂矛盾的文本放在特定的历史脉络中去理解。

《夜半鼓声》北京演出现场,歌德学院(中国)供图

和当年的演出现场一样,剧场里处处张贴着 “Glotzt nicht so romantisch!”及其中文翻译“可别太动情了”的提示牌。然而,对于何谓“Glotzt nicht so romantisch!”的理解,这一版和当年的首演并不一致。在布莱希特的原作中,主人公克拉格勒在选择跟随恋人去寻找“柔软洁白的大床”时,将革命者谴责为不切实际的浪漫主义者。布莱希特在其戏剧中第一次尝试间离手法,却不经意间让间离变成了控诉革命的艺术手段。而新版的演出对主题思想进行了翻转和颠覆。演出中最令人印象深刻的一段对“浪漫主义”的控诉来自资产阶级沙文主义者巴里克。而当小酒馆里的革命者现身时,他们的形象不再是一群烂醉如泥的乌合之众,而是女性,是坐在轮椅上的残疾人,是潦倒的年轻人,是当代资本主义社会中的“百分之九十九”。舞台上一排排巨大的射灯从天而降,照亮了观众席。演员们在斯美塔那的交响曲《伏尔塔瓦河》宽广抒情的旋律中,齐声朗诵革命者宣言。主人公克拉格勒参入其中。在那一刻,变革现实的巨大感召力让每一位现场观众血脉贲张。小资产阶级个人主义者面对革命的首鼠两端被彻底解构。

新版演绎了两个不同的结局。一个是所谓“布莱希特原作版”,一个是“导演吕平版”。原作版延续了告别革命的主题,而导演版则让主人公和革命者们一起走向了报馆区。就我个人的观剧感受而言,导演版的革命结局并没有足够的现实说服力,某种程度上似乎落入了布莱希特曾批评过的“为浪漫和颜色而革命”的窠臼。相形之下,倒是“布莱希特原作版”的处理更为出色。在克拉格勒发表完他的反革命宣言,拉着情人的手离开舞台去寻找“温柔洁白的大床”那一时刻,一名演员向他们举起右手行纳粹军礼。然后舞台工作人员开始拆解舞台。舞台布景框架被破坏,一块块木板被塞进锯木机化为粉末。直至舞台灯光熄灭,黑暗中传来的是锯木机的轰鸣声。小资拒绝革命,纳粹粉墨登场。借助充满隐喻的舞台视觉形象,革命失败后一二十年间德国政治日益走向混乱和反动的过程被呈现得入木三分,令人赞叹!

不过,新版《夜半鼓声》在将布莱希特原作予以历史化处理的同时,也淡化了1919年革命的背景。第一幕故事发生在巴里克家,一个资产阶级的私人空间里。在1922年的首演里,卡斯帕·内尔的舞台设计用半截幕的投影展现了报馆区正在发生的革命事件。而在新版的演出中,只有当人物拉开窗帘的时候,革命的喧嚣声才隐约传来。在第二幕中,《国际歌》的歌声传入皮卡迪利吧,宣告了革命的消息。而在新版演出里,歌声已然不再,1919年德国无产阶级革命的性质被抽象化了。

在我们这个后冷战/后革命的年代,这可能是一种必然的处理方式罢。然而,今天我们重新审视布莱希特早期作品中的思想矛盾,或许会发现我们也面临着类似的困境。不断地有思想家警告资本主义的最后危机即将爆发,但克服危机的方案究竟在何处?新世界的可能性是否还存在?一部戏当然不可能回答这些问题,但经由展示一段过往的历史经验,或许可以让观众去展开思考。和百年前布莱希特的时代相比,我们当下的矛盾和危机有过之无不及。而新版《夜半鼓声》的创作者显然是想借助对历史文本的重访,来回应和处理错综复杂的现实问题。

在两场演出前的导赏中,北京歌德学院院长柯理博士和柏林戏剧节评审艾娃·贝伦特都提到了导演的一段话:“在当下我们需要思考这样的问题,那就是我们今天为何而战?是跟谁在作战?面临今天世界上的种种不公不义,如果我们不站出来反对,那么还有谁会站出来呢?”这种挺身而出的行动主义哲学令人激赏。而恰恰是为了要挺身而出在当下有所作为,我们有必要深入反思二十世纪那段已然终结的革命历史。

行文至此,不由得想到一段轶事。1945年8月15日,柏林黑贝尔剧院首次在战后德国上演了布莱希特的名作《三毛钱歌剧》。这一演出服务于美国占领当局的“再教育”事业,场场爆满,获得巨大成功。却也不出意料地遭到了苏联占领当局的抗议,最终被取消。为了抗议演出被取消,英国广播公司在其相关报道中引用了布莱希特的谣曲《先填饱肚子,再讲道德》。不经意间,布莱希特的作品成了战后东西方意识形态较量的工具。对此,1945年9月25日身在美国的布莱希特如此写道:“我本人不会同意演出这一剧目。在没有革命运动的情况下,它传递的‘信息’纯粹是无政府主义。”这一说法或许同样适用于《夜半鼓声》。

在《夜半鼓声》中激荡着的那段百年前的历史,对我们的当下并非没有意义。

(编辑:李思)