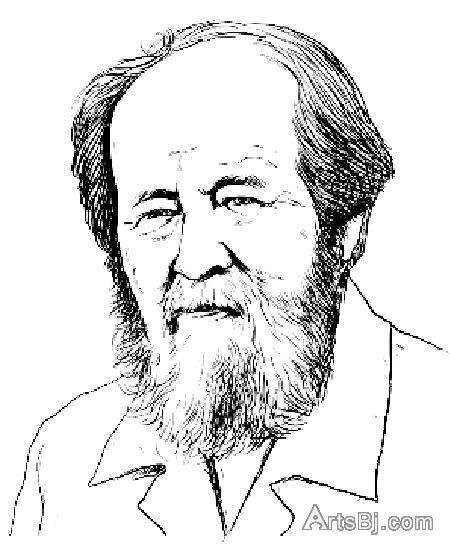

2008年8月,我钟爱的作家索尔仁尼琴去世了,而正在这时,我发现了俄国导演索科洛夫为其拍摄的一部记录片《对话索尔仁尼琴》,这其实只是一部中规中矩的记录片,但却极具历史资料价值。当时这部记录片还没有完整的中文版本,于是我在9月中旬根据其英文字幕完成了它的中文翻译。由于没有经验,完成之后并未及时将其传到字幕网站上。这部作品的精髓全在对话上,我想不如把自己翻译的字幕整理成文,也算对索尔尔仁尼琴的一个纪念吧。

本文删除了大量琐碎的内容.而且重新排列为“文学艺术”、“宗教”、“个人经历”、“人生观”和“政治”五个部分。(译者)

文学艺术

(索尔仁尼琴一边整理书房一边和索科洛夫谈话)

索尔仁尼琴:纳塔利娅?斯薇特洛娃在我的作品上帮了我很多。所有这些都是她打的……收集的工作、编辑的工作、每一个字母,每个词语……全部20卷。我把书赠给了一些地方的公共图书馆,他们非常感激.所以你可以在公共图书馆里看到它们。《红轮》也曾赠送给公共图书馆。

索科洛夫:包括俄罗斯的哪些地区?

索尔仁尼琴:我把副本送给公共图书馆。(为了从文化审查中保护自己,索氏几乎会把所有文稿都留下3到4个副本,并曾把所有作品的缩微胶片寄给定居美国的托尔斯泰之女)我无法告诉你具体的数目:雅罗斯拉夫尔,科斯特罗马,梁赞,沃罗涅日,还有……罗斯托夫,只包括那些我熟悉的城市:皮亚季戈尔斯克,塔甘罗格……

索科洛夫:还有圣彼得堡?

索尔仁尼琴:彼得格勒的公共图书馆里有。我从来不说“圣彼得堡”,我不接受这个名字。我喜欢“彼得格勒”,当第一次世界大战开始的时候,他们有足够的权利来为它改名。到底为什么我们要为自己的首都取一个外国名字?(十月革命前圣彼得堡是俄罗斯首都,苏联成立后改为彼得格勒,后改为列宁格勒,苏联解体后又改回圣彼得堡)。在索氏这样的大斯拉夫主义者看来,“圣彼得堡”这个由彼得大帝取的带有日耳曼语系特征的名字是西化媚外的象征)。一个“堡”(burg,源于日耳曼语系,有“城堡,有围墙的城”的意思),连“彼得-堡”也不是。彼得读它时像荷兰人一样发音,“Peter-burkh”,再把“圣(Sankt)”放在前面.(sankt在拉丁文中意为神圣)现在谁相信它和“圣彼得”有关?没有人用“圣(Sankt)”了,现在他们都说“圣(Saint)彼得堡”,这怎么可以?就叫彼得格勒!那个地区至今还是叫做“列宁格勒州”。它应该是“彼得格勒州”。

好,我们来谈谈那部非常伟大的《达尔字典》(由19世纪学者学者弗拉基米尔?达尔编撰完成的史上第一本俄语字典,共4卷),在劳改营内你不能阅读任何书籍,就像我最早的文学创作,都是秘密进行的,我抓紧一切时间阅读:我们走路,交谈,点名,等20分钟。而我一直在阅读,每个人都觉得我疯了:狂读一本字典!某只老鼠会跑过来探头探脑。借此我学会了很多俄语单词。我通读了全部四卷,《达尔字典》是无价的。

索科洛夫:您重新学习俄罗斯语?

索尔仁尼琴:没错,那就是我的做法。我让自己熟悉它。我经常记下表达方式,也听,我经常做笔记。来自不同地区的方言帮助很大,例如,伊凡?杰尼索维奇(索氏公开发表的第一部作品《伊凡?杰尼索维奇的一天》的主角,原名《854号劳改犯》,作者经过“缓和处理”后才得以发表)说的就是梅晓拉(Meshchera)方言。在梁赞地区以东,弗拉迪米尔以南,那个地方被叫做梅晓拉(Meshchera)低地。我因为“生造”词语而遭到很多批评。我们与真正的俄罗斯语脱离太久了,当我试图修复丰富、清晰、纯正的俄罗斯词语时,它们看起来好像是我的“发明”。有些成功了:“obustroit”,“toarrangeorcomplete”,那些我使用了这些词的小册子受到了非难.但词语本身被广泛传播而且滥用了。但是你看,这只不过是一种自然的词语组合。每当我拼出一些从未有过的东西时,他们就开始大叫大嚷。我没有发明任何东西,我只是把早已存在的东西拼在一起而已。

俄罗斯文学和西方文学最大的不同之处是:在西方,情节是最重要的,它总是获得最多的考虑。陀斯妥耶夫斯基重视情节,也许就是这个帮助他打开了西方大门。因为在这里他得到的是鄙视和侮蔑,而且默默无闻的死去。他是被西方重新发现的,然后我们才意识到我们失去了什么。在他的一生都被压制排挤。

索科洛夫:在我看来他的书中有两种情节:第一种是由角色的行为所展开的情节,第二种则是道德情节,在我看来这比行为更加重要。

索尔仁尼琴:我同意你的观点,但是我们可以把某种道德对象称为“情节”吗?这个词用的不太对.它应该被称为“叙事结构”,或者是“叙事点”.所谓情节应该是一连串的事件,以及角色对这些事件的反应。

索科洛夫:当然,你说得没错,但我们可以暂且称它为“道德情节”,而这对陀斯妥耶夫斯基来说是最重要的。但是,他还是很照顾普通读者,那就是为什么他也没有放弃故事情节的原因。

索尔仁尼琴:他关心他的读者,以及怎样让他们产生阅读欲望。我赞成这种分类:故事情节和道德的情节,当然,他非常重视道德情节,但是从不忽视故事。

索科洛夫:即使拉斯柯尔尼科夫没有杀死老太婆,即使在他拉上门栓之前小说就已经结束,这也仍然是一部《罪与罚》……

索尔仁尼琴:道德情节已经结束了,故事情节却还没有。

索科洛夫:在他之前俄罗斯文学中有道德情节么?谁影响了他,或者和他同时开始?

索尔仁尼琴:你知道……从某种意义上说是卡拉姆津,(尼古拉?米哈依洛维奇?卡拉姆津,19世纪俄国文学,史学巨匠和政治家,“伤感文学”代表人物,普希金的老师,斯拉夫主义者)卡拉姆津对道德情节是非常敏感的,他的《俄罗斯国家史》(HistoryoftheRussianState)通篇贯穿了道德判断。他的小说也是。

一方面,俄罗斯文学在整体上……站得很高。因为它从未丢失的民族性,民族关怀,这是它在文学上的一贯特征。遗憾的是现在它将被粗暴的终结和放弃了。现在人们都想要唯美主义,那种只适于制造肥皂泡的东西。另一方面,很奇怪的是俄罗斯文学……部分是因为果戈理,那个对一切罪恶报以无情冷眼的人,因为他的影响力……忽视了俄罗斯历史的复杂结构层面。是谁创造了这伟大的力量?谁使得它扩张到了西伯利亚?到了太平洋,阿拉斯加,谁将文化推广到了西伯利亚?(指俄罗斯帝国在18,19世纪的大扩张)在18世纪末西伯利亚的文化活动就已经高度发达了。为什么今天我们却只谈论奥勃洛莫夫,必巧林,奥涅金,这些古怪的,这些在任何事情上都没有长性的人?那些真正的行动者在哪里?那些开拓者呢?俄罗斯文学忽略了他们。我认为那是果戈里的影响,是他开辟了讽刺,幽默的道路。果戈里无法完成《死魂灵》的第二部并不是个偶然,这要归罪于他所有过高的道德信念和动机,他看不见那些人。他知道他们应该存在,但就是看不见。他努力尝试,但是做不到,那就是他的视野。

索科洛夫:但他已经意识到了这一点。

索尔仁尼琴:他意识到了,但一位艺术家不应该刻板地遵守原则,即使是自己订下的。如果做不到,就是做不到,就是那样,找这样那样的理由都会导致错误。他本来是有那种才华的,那种投诸所有罪恶之物的燃烧的视线,就像x光。

索科洛夫:就本质而言,艺术诞生于复杂和高度戏剧性的环境。这就是艺术诞生的方式,不是吗?

索尔仁尼琴:不一定。它也可以是平淡而抒情的,戏剧性并不是一个必要条件。对于文学和艺术而言,从1917年开始,已经出现了很多新事物,但只有很少是我们可以写的,如果我们违规,我们就被清除,那些描写了这些事物的人,那些被烧毁的作品……我永远不会忘记我是如何被带去审问的:房子中间是一大堆文件,一些人的房间在晚上被搜查过了,并搜出了这一堆,审讯者正准备处理它们,很大的一堆,很高,形成了一个圆锥形,大量的手稿和书籍,审讯者坐在远离我的桌子边,在我们之间就是那座纸山。我吓呆了,我想:一切都完了。我的战争日记被烧掉了,五本笔记本,一切一切,我被剥夺了那些回忆。我所有写于前线的笔记都没了,这就像一种象征,你明白。所有这些都消失了。在俄罗斯有太多的东西被摧毁,1917年后我们的生活已经被极大的改变了,人民也变得不一样了。

索科洛夫:我有一种感觉,文学生存在过去,过去是很重要的,我们已经经历过的过去。文学发现它在过于迅速,匆忙的生活中是难以生存的。

索尔仁尼琴:不,这只是纯物理性的:人天生就没有足够的时间来看清身边所有的一切,一个艺术家应该要和他的对象保持一定的距离。如果他只是记下一时的印象.那更像一篇随笔,一篇报告,而不是一篇艺术作品。只有极少数作家能够捕捉到即时的现实碎片。契诃夫可以做到,但是大多数人都需要时间以让自己的感受沉淀下来。因此,在特定的年龄有些人会开始写作,不是关于历史的过去,而是关于他私人的过去,关于他自己生命的早年。为什么会有这么多回忆录?许多人写关于他们的青年时代,何时?在他们的老年。老年时这种情况经常发生,往日的记忆片断变得格外鲜活。关于这点是有心理学依据的。

索科洛夫:契诃夫的《库页岛》给你留下了怎样的印象?

索尔仁尼琴:《库页岛》,我告诉你,是被太多的数据所扼杀了,太多的数字。没有足够的活生生的例子。仅仅一次调查是很难理解流放制度的。契诃夫去那里本身很好。对他来说,那是很勇敢的行为。没有铁路,西伯利亚,许多的困难。他当时已经患上严重疾病,但是《库页岛》事实上并没有传达出强烈的情感控诉。(1890年契诃夫长途跋涉到流放苦役犯的库页岛游历和调查,回来后写了好几部相关作品,坚定批判沙俄社会制度)

索科洛夫:阅读历史可以锻炼语言吗?

索尔仁尼琴:要看作家。对卡拉姆津而言,是的,显而易见。我没有学习他,因为他仍是个18世纪的人,而我是19-20世纪的。卡拉姆津的历史书是诗歌,人们把他的那些短句当作格言记下来。重复诵念,用心体会它们。谢尔盖.索罗维夫就没有这种能力。词语就像元素周期表里的小格,所有的元素都已经存在了。人们也许忽略了它们。但是它们仍然存在。

索科洛夫:就是说,一个词即使不被说出来也是存在的?

索尔仁尼琴:没错。

索科洛夫:所以,词语可以脱离人而存在?

索尔仁尼琴:它们存在。很偶然的,这个词干从来没有和那个前缀放在一起过,而现在它们被放在一起了。我们可以讨论一下这个。

索科洛夫:但是,在某些观点看来词语必须由人创造出来。

索尔仁尼琴:语言它就在这里,而且它能抽出任何新枝,别说什么:他是个发明者,他创造了新词。他们总是叫我发明者好像我创造了什么,我什么也没创造。我不过是拿出了早已存在的。那就是全部。语言是一颗活的树,一段活的茎,一切都在其中。去看,去确认,去找出来。

人应该,普希金说,让灵魂处于一种绝对的状态,那是一种特殊的状态,万事顺利,当一部作品进展顺利的时候,就像在下国际象棋,你快要赢了,而且它会自动发展,不管你走哪一步,你都会赢。在那里,你会看见一把餐叉,一个唾手可得的猎物……普希金过去常说他不知道故事会如何结尾,我赞成这样。另一方面,对于像《红轮》这样的鸿篇巨制来说,一切都是由历史所决定好的。我不能改变它的过程,不能改变个别的事件,我的工作就是找出真正的事实,尽我所能的找出更多,并把他们紧紧地编织在一起,没有空隙留下,没有争辩的空间。所有的真实都在一起,没有空余的空间,真实无处不在。我刻意减少虚构角色的出现,为了把历史人物当作我自己的虚构人物来描写。我挑选了好几打的人,把他们当作我生活中认识的人来描写。我在他们身上花了数十年时间。所有那些二月革命的领导者,我意识到《红轮》将会是一部宏大的编年史,与其相似的作品在任何地方也找不到。现在我已经衰老到没法再写巨作了。

我和写作有一种神圣的关系,我在履行某种义务。他们在上帝之前的责任感已经逐渐消退了,即使和上帝无关,也是某种更高的力量或者监督者。某些比人自身更加伟大的事物。这种责任感的缺失是最主要的原因。今日的作家,他们全部都只在扮演小丑,写一些纯粹的胡言乱语。他们把贝利亚捏造成尼古拉二世的亲戚,然后就围绕这个构建出自己的小说,或者把夏伯阳当作一个神秘主义者。这种胡扯是为了什么?这种例子可以没完没了的举下去。这是从人的衰落到到精神的衰落。

索科洛夫:是因为进步吗?

索尔仁尼琴:是的。

索科洛夫:一切的开始呢?

索尔仁尼琴:是因为文明。

索科洛夫:你读过安德烈.普拉东诺夫吗?

(AndreiPlatonov,40年代苏联著名诗人,作家,毕业于工学院,最早在地方报刊发表作品,因针砭时弊曾长期受官方压制,大部分重要作品都在60年代后才得以出版,代表作《切文古尔》,《基坑》,曾从事儿童文学。)

索尔仁尼琴:我是在什么时候读到他的呢?是在60年代末。我想写点关于他的东西,但是没有时间。

在俄罗斯,布尔什维克的审查造就了大量地下作品。诗歌和小说在无人知晓的情况下诞生,它们在拖延了很多年后才浮上地面,不可原谅,在它们的时代,它们本来可以产生巨大的社会影响,但由于在50年后才得以公开而被削弱了,例如,阿斯塔维夫(ViktorAstafiev,多次获得官方荣誉的俄国作家,2001年去世),贝洛夫(VASSILIBELOVBelov,代表作《木匠的故事》,2003年去世),拉斯普京……

索科洛夫:文学是一种理性的艺术还是感性的艺术?

索尔仁尼琴:感性。在它里面有理性的元素,甚至有学术,分析的元素,但是感性是必须的,否则它就很枯燥。所以,文学是一种组织的艺术,天生就是,它接近建筑艺术,人们是否明白呢?诗歌更像音乐,而散文更像建筑。

索科洛夫:那么该把艺术置于何地呢?

索尔仁尼琴:艺术有很大的空间,它有助于培养灵魂的细腻和敏感,让它变得柔软,柔软而纤细。普罗提诺(罗马帝国时代希腊哲学家。新柏拉图主义创始人,被认为是古希腊哲学传统的最后代表人物,师出亚历山大里亚派),他是亚历山大里亚派哲学家,他曾说过:“美就是透过物质看到的真理之光。”当真理通过物质触及我们,那就是美,美是高贵的。

我们知道在最近的4个世纪里文明发展的步伐是最大的,在那之前,非常慢,数千年缓慢前进,只有很少的变化,但是今日的发展从一开始就忽略了灵魂。灵魂的空虚,人们开始失去他们的灵魂。为了物质的发展,为了文明。而艺术让人类对死亡做好准备,以各种方式。

索科洛夫:使死亡变得柔软。

索尔仁尼琴:不仅如此。它也让我们对生活做好准备。它打开生活的丰饶之门,人靠他自己无法拥有如此丰富的经验。我们看过一副又一副出自伟大画家之手的风景画。如果我不理解自然,但是在欣赏这些画作后,我想:“哦,这就是我应该怎样看待它!”艺术帮助我们获得对生活的感受。逐渐意识到它的魅力,它的美丽,它的丰富,以及其它事物,像是死亡。

索科洛夫:但要接触艺术总是非常难。

索尔仁尼琴:不对,有些人从来没碰过艺术。但事实上它们早已通过儿童玩具接近我们了!艺术在生命的初期就已进入。你可能仍然忽视了它的存在,但是它就在你们的玩具里,在旋律里,在任何你听到的歌里。

索科洛夫:我说的是像话剧,或是戏剧,或是有悲剧感觉的艺术。

索尔仁尼琴:戏剧性或者悲剧性都不是必须的。艺术是独立的。

[NextPage]人生观

(索科洛夫和索尔仁尼琴在附近的树林中散步)

索科洛夫:你肯定特别喜欢绿色。

索尔仁尼琴:当年我从哈萨克斯坦的流亡地,返回莫斯科地区时,在哈萨克斯坦,我们总是沐浴在阳光下,永不间断的曝晒,而当我在雨后来到森林时,我的头脑停顿了.....我无法恢复我的感观,去对那样的美做出反应。在经历过一个除去骆驼刺,就什么也没有的不毛之地后,一个阴天竟能让人如此高兴,如此喜悦,如果不能与大地直接接触我会枯萎而死。我没法住在那些高楼大厦里。在那里我感觉自己是个囚犯。我注意到阿巴库莫夫(ViktorAbakumov,斯大林时期的格勃特务机关头目)很讨厌绿色,我想知道,为什么?

索科洛夫:对啊,为什么?

索尔仁尼琴:因为他是个反自者,这意味着他是个反对自然的人,一个残忍的恶棍。他不是唯一一个。

索科洛夫:人们会变成那样是天生的还是后天影响呢?

索尔仁尼琴:都有。我们有很重要的一部分,要归于先天的因素,很大一部分,但是最终的发展,还是取决于我们自己和环境的影响。

我们对发展上天赋予我们的天赋智慧怀有高度的责任。理性主义相信只应归罪于环境,这是很没道理的,陀斯妥耶夫斯基就嘲笑过这点。我看到过,我已经经历过战争,监狱,癌症医院,每个地方的条件都是艰苦,粗陋,令人难以忍受的,然而人的行为却截然不同。每个人都以不同的方式去抗争。

索科洛夫:我认为即使一个人天生邪恶,但如果在他身边有一个好人,一个不允许他养成邪恶忍性格的人,那么他就不会变成那样。索尔仁尼琴:如果在身边有一个那样的人当然很好,但是有没有这样的人,并不能成为一种理由。那些可以拉我一把,可以帮助我的人的缺席,不能开释我的作为。一个人必须明白,他的路由他自己决定,他必须深入了解自己的天赋能力。要彻底认识自己对人来说真的不是一件容易的事情。我现在是用惊奇的眼光看着我自己,因为我年事已高,在步入老年时你会发现新的可能性和新的能力。其中之一就是你一次次地回顾一生,你会看清在匆匆流逝的时光中,那些你从未看清的东西。我们生命中大部分岁月都在忙碌中度过,忙碌让我们无暇思考生命中的那些微妙差异。而长寿让灵魂有了富余的空间来理解这一切。这就是为什么我们不是总有对他人的行为作出判断的权利,因为我们低估了那些对自己的行为也没有真正理解的人不自知的程度。他们既没有时间,也没有条件这么做。

索科洛夫:即使他们的行为极度邪恶?

索尔仁尼琴:你很强调这个词,人类总想干番事业,人类渴求成功,实现价值,成为精英,满足个人心愿,满足爱情,凡此种种,这一切追求都算不上邪恶,不要把某种东西单纯看作邪恶。它会让你,怎么说呢,残酷和善良是两个极端,两个极点,但是整个波段不应缩减到只剩下它们。

索科洛夫:为何我们如此热衷于自相残杀?如此自发自愿?为什么我们要生活在永恒的苦难里?

索尔仁尼琴:如果有十亿个相似的造物,他们必定会相互竞争。仅此而已,这就是自然的法则。即使树木在成长时也会扼杀其他的树木,你能要求他们为了世界和平而努力吗?现在我们站的这里,有过一棵高大的椴树,你看,它断掉了,一棵高大的椴树,闪电击中了它,将它斩为两截.其中一半倒在了其它树上,另一半依然耸立.这断裂的部分耸立了一天,然后也倒在了其它树上,它们就这样保持了两年之久,直到两个月前人们把它们锯断。附近还散落着烧焦的树皮。

在美国我对两种自然现象留下深刻印象,它们的松树相当奇怪,既不细长也不高耸,在我们这里光滑树干占了整棵树4/5的高度,之后才是树冠,而在美国则相当不同的:它们树枝的位置低的多.那是一棵松树,但不是我们这种。还有就是,在美国几乎没有鸣鸟,真是让人难以置信,这里的森林春天时是歌的海洋,每个角落都在婉转啼鸣,在美国却是安静的。仅仅只有一两种鸟会唱歌。很美丽的鸟,但是不唱歌。那儿有一只很漂亮的蓝色鸟儿,一只天蓝色的鸟儿,很可爱,但是不唱歌。又有一只鸽子就像一个忧郁的少女,当然,它其实不是鸽子。在那里只有很少的鸟儿唱歌。美国的自然给我的感受和家乡很不同,不再有以前我有过的鲜活共鸣,在那里我没有画过一副速写,一副也没有,在我旅居国外的二十年里,我在被驱逐前画过,现在又重新开始画了。就是在那里画不出。这真的很奇怪。同样美丽的天空,同样的云朵,同样的阳光。为什么?

学习有不同的层次。有一种层次更“学习”,更深入,也更哲学化。你可能体验过也可能没有。有句谚语是:“知道越少,睡得越好”。还有另一句话:“学习增加不了智慧”。最开始,我很吃惊,怎么会呢?增加了那么多!在前线我们有一个政委,他经常反复说:“学习增加不了智慧。”我曾争辩说:“少校同志,这怎么可能呢。”在那之后许多年,我想:“这是对的。”有那种愚得彻底而学得很多的人,也有学得很少但是很聪明的人。他们懂得生命,心灵和生活的正确方式。和学习没关系。基本上,人类变得太过热衷进步了,从启蒙时代开始就不断地向它推进,但事实上,人类的灵魂变得一片荒芜。技术,文明,给了我们一切,丰富的商品,现在又是互联网,信息的洪流使我们无法呼吸,灵魂变得空虚。灵魂空虚,死亡就是极其糟糕的,无处可去。道德感不是能通过知识获得的,它首先要在孩子成长的过程中建立起来,然后才是教育。

个人经历

索科洛夫:为什么冬天会给人带来平和的感觉呢?

索尔仁尼琴:只有在穿得暖和时你才会那么想,在你不得不用冰镐敲破冻结的地面时就不会那么想了。我曾经在零下35度的最低气温下工作,有时在零下35度时他们会取消劳动,有时是在零下40度时,那天气温总在一度上下浮动,我们出去了。零下35度,多么可怕。我和一位同伴一起推手推车。

索科洛夫:你诅咒生活吗?

索尔仁尼琴:没有,就是在这样的一天,我冒出了关于《伊万?杰尼索维奇的一天》的想法,就是写下这个,我想,仅仅是一天,没有什么坏的遭遇,没有煽情,只有平常的生活。那就是我当时的念头。我在那样的低温里工作也只有那么一次,我还做砖活,我成为了一个相当不错的泥瓦匠。我很想回一趟埃基巴斯图兹(哈萨克斯坦东部矿业城市),看看那些我们做的被他们称为“灯笼”的东西,这种石三角挂在那里所有的厂房上,而且都刷了涂料。我知道我们的灯笼都在哪里,我希望我还能去看看它们成了什么样子。他们曾想把那里的主街重新命名为“索尔仁尼琴大道”,但现在不行了。

索科洛夫:为什么?

索尔仁尼琴:上帝!因为有些地区完全是俄罗斯化的,他们不原谅我说过的话,还宣判我死刑(索氏在1990年代一直主张吞并原苏联的原加盟共和国乌克兰和哈萨克斯坦,恢复“大俄罗斯”疆域)。

索科洛夫:哈萨克政府?

索尔仁尼琴:一个哈萨克民族主义组织。他们无法原谅我。真是可惜。我甚至带过一个哈萨克班,我是班级导师,所有的学生都是哈萨克族小孩.我们相处得非常融洽。他们是一群老实的好孩子。真的,民族主义愚弄了所有人。

[NextPage]宗教

索尔仁尼琴:艰难的岁月,我是怀着对上帝的信仰而长大的,而在学校这种信仰被扼杀。我挣扎了很长一段时间,但在最后还是向这种做法屈服了,辩证唯物史观淹没了一切,而我丧失了我的信仰。这种事在我的学生时代是司空见惯的(上世纪20到30年代,苏共大批清除旧东正教神职人员和普通信徒,力图消灭宗教影响)。在战前的5年里,我都是纯粹的无神论者。许多年之后,当我整理一些旧信件,一些早期在写作上的尝试的时候,我为我在那段时间的精神空虚而震惊。你明白吗?是震惊。我们总说能够我们想出结果。不,人单靠自己是想不出结果的。在那之后已经过去了许多年,当我重读我的那些旧日的文件时,我为自己精神的空虚而震惊。原因我很清楚:那是个世俗化的时期。就是如此。

索科洛夫:有时人们听说缺少教育和学习,信仰是无法存在的。

索尔仁尼琴:缺少学习?不对。应该是缺少适当的成长(教养)。因为如果你让一个男童,像毛克力(英国文豪吉卜林的诺贝尔获奖作品《丛林之书》男主角),即使只是在草丛中行走,他也可能产生出宗教意识。可能产生,也可能不会产生。在我的学生时代,和我的几个朋友,我们曾坐小木船在伏尔加河漂流,我们就那么坐木船下去,还都是些孩子,100%依赖天气情况,大风,骤雨,所有一切,我们毫无遮挡,什么也没有。每一天我们都变得更加迷信,不是上帝的信徒,只是可怕的迷信,害怕任何征兆,用错误的方式行事。所以,当然,人天生就能感受到超凡力量的存在,但宗教意识很明显是在后天成长中获得的,代代流传。我很好地从双亲那里继承了它。从我的母亲和我的阿姨那里,疼爱我的人。

索科洛夫:《圣经》(经学)对文学有怎样的影响?《圣经》是一种让写作更加容易并为它定出了主要方向的规则吗?

索尔仁尼琴:首先,你应该把圣经和福音区分开来。(前者是代表梵蒂冈的天主教正典,而后者索氏指的应该是自己信奉的更多倾向原始基督教教义的东正教教典),虽然它们是相关的,但是不同的。它们对文化产生了重大影响,整个人类文化。但是是以一种无法直接追溯的方式。你无法界定这种影响的界线,除非作家从经文中引用字句,当他们直接涉及其主题的时候。是的,它有非常大的影响,可很难回溯。那几乎是不可能的。即使是作者本人,可能也没有意识到。那也许是下意识的行为。

索科洛夫:这是一种美妙的影响。

索尔仁尼琴:很美妙。但是不要混淆了圣经和福音。它们在主旨,以及其它方面上都是不同的。文学,你知道,正在经历它最严重的危机。

数百年来的积累的圣经氛围丧失殆尽。只有其基调的影响保留了下来。基督教,和犹太教相反,在死后给灵魂指出了一条明确的道路,而犹太教是不承认死后世界的(犹太教教义中没有清晰的天堂地狱,而是认为灵魂都回归祖先),完全不。这是二者最大的不同。而且这也是圣经影响中最独特的回响。

索科洛夫:哪一个对俄国影响更大呢?

索尔仁尼琴:对于俄罗斯,是福音。但是圣经触及更广,它影响了全世界的文学。除去那些古老文明,古老文明有它们自己的影响,影响很大。

索科洛夫:人的“精神地形”中的哪些转变是不可逆转的呢?

索尔仁尼琴:生平?

索科洛夫:地形。

索尔仁尼琴:人的“精神地形”是什么?

索科洛夫:是那样一个包括了物理性,行为动机和固有特征的立体空间。有深度,生平只是平面的景象。而地形则是……也许这是种不专业的说法.

索尔仁尼琴:我没搞懂,不过我喜欢这个问题的复杂性。哪些改变是不可逆转的?可是这个“精神地形”把我搞糊涂了。

索科洛夫:我们还是用“生平”吧。如果它更清楚。因为我把“地形”理解为一个比“人生”更加具像的概念。人的一生并不是“平”,而是“地形”,因为它包括时间和空间,物理过程,人的不变性,他的物理属性和他的艺术才能。

索尔仁尼琴:我会纯粹从基督教的角度来回答你。基督教相信一切都是可救赎的,任何罪过,甚至任何罪孽,只要人还活着,他都能醒悟并悔悟。从这个角度来说,它是可逆的,但是你无法改变任何事,你罪行的后果是无法消除的。它已经发生了。他没法做什么了,除了悲伤和悔改。还有,基督教非常看重灵魂的悔悟,无论它发生在何时,即使是在生命的尽头。这就是基督教。在我们身边,这种教化的转变变得罕见了,人们毫不怀疑的走上他人的错路,时代告诉它:“来吧,来吧,大家都这样做。”这个“大家都做”让灵魂完全僵化,人们判了自己的刑,彻底堕入地狱。

索科洛夫:罪与罚?

索尔仁尼琴:是的,惩罚就是那些人再也无法悔改,迷失在洪流中,在这样的洪流中,他甚至不再是一个人。而理由就是:“大家都这么做”。这是最糟糕的想法。

索科洛夫:谈到《罪与罚》,我最看重的,比其它更加看重的就是最后拉斯柯尼科夫进了监狱。小说就在这里结束了,但是对我而言这仅仅是个开始。一个人如何才能带着这种记忆活下去,即使他悔悟了。或者是带着这种会经常困扰他的行为,这种罪孽,对一个犯了谋杀罪的人而言。

索尔仁尼琴:基督教会说:“祈祷,祈祷,祈祷,为你的灵魂乞求救赎”,并且不要再犯下这样的错误。

索科洛夫:他远远逃离,但是他的过去还在那儿。对过去可以做些什么?

索尔仁尼琴:在基督教的忏悔里,牧师,如果你告诉它关于过去的罪行,他会说:“你已经忏悔了,你被宽恕了。”错了。在死亡到来之前,无人会被宽恕。这非常重要,更高的权力永远是上帝的。而那些没有宗教道德的人,至少应该对世间万物保持谦卑。每颗树都让我们感到敬畏。仅仅是树吗?鸟?动物?河流?山川?对万物谦卑,理解我们的局限,我们的渺小,即使你不信仰上帝。

索科洛夫:对于人的发展,对于人的精神,通过考验有多么重要?

索尔仁尼琴:非常重要。苦难对灵魂的形成起着任何其它东西都不能代替的作用。

索科洛夫:苦难是否就是屈辱呢?人们是否应该经受屈辱?

索尔仁尼琴:屈辱?它很可能是善意的,为了灵魂的升华。最糟糕的就是完全的平静,那是灵魂的终点。大多数人,如果外界没有发生什么,就什么也不关注。平静,没有苦难,留下发育不良的灵魂。

索科洛夫:苦难对灵魂是有益的吗?

索尔仁尼琴:人们应该有勇气接受它,而且明白它是为了某种目的才出现的。揣摩它,以正确的方式接受它。他们把你关进监狱,首先,你觉得难以忍受,已经完蛋了。但是随着时间的推移,一个又一个月,2年甚至3年,40个月,而你终于开始明白了,对灵魂来说生命是是非常深远和丰富的。我肯定从这段经历中学到了什么。我想如果我没有被关进监狱。我的精神发展会落后许多。

政治

索科洛夫:为什么从1917到1918年,我们会选择掀起一场那么激烈的改变呢?为什么我们不选择对社会制度进行改良,代替一切从零开始?

索尔仁尼琴:首先,“选择”这个词是错误的。在某种意义上,人民根本没有选择,所谓“选择”应该是对整个民族,对全体人民说:“你有这条路或者那条路可以走,请注意,这条会出现这样的情况,那条会出现那样的情况,你可以对20年,50年后做出预想。”于是他们考虑之后就投票,这才是“选择”。但我们的选择方式却是……戈尔巴乔夫说过:“我的父亲选择追随社会主义”。布尔什维克,从德国获得资金支持,而且我们知道,也从华尔街获得支持。用于发行数量庞大的小册子和报纸,这些报纸都说:“你为何需要这场战争(指一战)?扔掉武器,杀死军官,回家耕种从地主手中抢到的土地吧。”这就是他们的选择,就像其它所有,唯一的选择,没错,这确实是种选择。我们的人民被那种廉价的诱饵吊上了。为什么?因为这正是人类的天性之一,你只关心人心的邪恶,殊不知还有贪婪和狂热,以及永远鼠目寸光。

索科洛夫:我记得你的言论,“没有误解,就没有共产主义。”

索尔仁尼琴:这对又不对,我写这句话的时候,在我看来,共产主义确实是以一种愚蠢的方式被误解了。西方的政客才没有意识到它巨大的危险,但是现在,当我知道华尔街是如何帮助布尔什维克时,华尔街,美国最大最大的钱柜,帮助布尔什维克巩固他们的地位。我想:“哦不,什么误解,他们完全明白。”当共产主义出现在俄国时,他们知道共产主义很有用,可以把俄国转化为一个原料供应地,剥削它,从它身上榨取利润。不巧的是,后来他们失败了。冷战开始,布尔什维克帝国不断壮大。而今天他们终于再次得逞了。

你能想象出现一个成功的,或者说,一个幸福的名为社会主义的试验的成果吗?任何地方?可能吗?资本主义和社会主义,两种互相斗争的制度都对人类怀有敌意,这一个和那一个,不管哪个都不会带来好结果。关键是道德良知。只有它在两方都应该得到发展。而我们的政治家对这此漠不关心。

索科洛夫:但是在西方同样没有这样的政治家。

索尔仁尼琴:是的,是的,任何地方也没有。现代社会的结构里,什么可以承担发展(道德)的重任?道德的发展过程应该得到管理。谁能够成为管理者呢?怎样才能推举出一个领导者?在一定程度上,宗教在管理它。但道德的发展同时又是不应该从外部来安排的,人们应该自己做出回应。我们的人民中,有很多虔诚的基督徒,在邪恶和混乱的环境里,以一种诚实坦率的方式生活着,然后安然死去,不带任何罪孽负担。他们中的许多人,代表了人是怎样回应宗教的。宗教唯一应该做的就是感召与教化,然后由人民自己决定。

我们回顾俄罗斯的历史,试图弄清哪些已经发生过。我们担心今日之事,但我相信那都是古已有之的问题,俄罗斯生命中深重的苦难,不治的顽疾,在叶卡捷琳娜时代和19世纪就已经出现了。国家对于维持国民中平民的生活是必须的。没有了国家大批平民就无法生存。另一方面,公平正义如何才能成为国家政权的基石呢?这很困难,因为手握权力的人总是有缺点的,不止有缺点,甚至是邪恶的或者被膨胀的野心充满。

索科洛夫:为何在俄罗斯他们总是如此不能胜任自己的职责呢?

索尔仁尼琴:不只是在俄罗斯,这种说法是不对的,因为这样把所有的坏事都归到俄罗斯头上了。在俄罗斯历史上有过可怕的罪恶,但是我不认为西方就更少。英国,法国,德国,在罪恶方面不会甘居人后。美国,自由的火炬,像杀蟑螂一样灭绝印地安人。我们很不走运,我们的政府犯了一个又一个错误。一个不稳定的政府任何东西都想不清楚。很多就像今日的改革派,在没有理解的情况下就承诺改革,政府损害了俄罗斯。你看,在90年代初我们本来可以选择一个更合理的方式来脱离共产主义。

索科洛夫:但因为某些原因……

索尔仁尼琴:别扯什么“因为某些原因”。不过是因为“某些人”而已。如果来一场选举,你就知道那些名字了。为什么到了今天还是他们?所有那些闪闪发光的名字,他们选择了盲目相信国际货币基金组织这种愚蠢的做法,尝试任何来自国外的秘方,却从不相信自己的智慧,把所有的石油都送到了私人的手里。

索科洛夫:没有人可以阻止他们吗?

索尔仁尼琴:没有,他们大权在握,他们身居高位,你如何阻止他们?一场武装叛乱?他们占据了高层而且为所欲为。他们都是罪犯,他们全部。他们怎么会拱手把俄罗斯的国有资产送给私人呢?为了只值1%的价格!?干得漂亮!(苏联解体后的私有化过程让大量国有资产落入个人手中,最大的500家国有企业价值缩水95%以上)你以为他们会免费这么做吗?他们当然都收了贿赂,抛售了我们的国有资产!看看邻居中国吧,生产力不断提高,他们也放弃了共产主义,还有东欧。这不是人民的选择。我们已经屈服于相信我们的权力是民主化的。它们根本不民主。当我第一次踏回俄罗斯的土地时我就说过,我说:“我们没有民主(democracy),只有寡头(oligarchy)”。当时这个词根基未稳,而现在大家都接受了它。但是以一种扭曲的形式。“寡头”现在被用来指代金融巨头,绝非只此!包括他们,但不只是他们。总统帮,政府,高层的杜马议员,全部都是寡头。寡头是那些身处顶层的200到300个人,所有的决定都是在他们之间做出。

(陈家坪)