在这个特殊的闭关期间,PSA的年度品牌项目“青策计划”将不断通过采访、深度讲座回顾等方式,为大家送上干货满满的课程。

复旦大学特聘教授、复旦大学艺术哲学研究中心主任沈语冰老师将围绕《艺术批评写作的伟大传统及其危机》这个议题展开探讨。沈语冰老师长期致力于西方现当代艺术史和艺术理论的研究,他主编和翻译的艺术批评相关丛书正在持续出版中。

艺术批评写作的伟大传统及其危机

艺术批评传统的悠久历史

策展和批评这两方面,我认为严格来讲不能完全分开。因为也许艺术批评最晚期的形态已经变成了策展,以策展的方式挑选艺术家、呈现艺术批评的视野,这本身就需要一个批评家的眼光。

当然艺术批评还能够为策展提供养分。因为相较于有悠久历史的艺术批评传统,策展是一个相对晚近的新生事物。大家如果去看文杜里(Lionello Venturi)写的《西方艺术批评史》,他是从古代希腊和罗马开始写起。如果写中国的艺术批评史,我们也可以上溯到先秦两汉,那时就有一些零星的思想片断、关于批评的某些个案。到了魏晋南北朝时期,围绕文学、诗歌、绘画、书法展开的批评显然已经达到了很高的自觉程度。所以说,大概自从有艺术活动、或者至少当艺术活动进入到一个相对的公共领域开始,就伴随着艺术批评。艺术批评具有悠久的历史和很了不起的传统。

我今天和大家聊的主要侧重于英美在20世纪这100年内建立起来的艺术批评传统,没有谈中国古代的艺术批评——当然这是另外一个非常悠久的、非常了不起的传统。近代艺术批评有两个重心:18到19世纪的法国,以及19世纪下半叶到20世纪下半叶的英美。在谈英美之前,我要稍微谈一下18至19世纪法国的艺术批评。

我大概会讲到罗杰·弗莱、格林伯格、施坦伯格、夏皮罗、迈克尔·弗雷德这几个人,但不是巨细无遗地、逐一地来讲。事先没有阅读过他们的文本的人,在我下面的介绍中,听起来可能会有一些困扰。因此我尽量择选出一些最有典型意义的片断,和大家一起阅读,给大家一个初步的概念:好的批评写作应该是怎样的。

在最后,我会谈到20世纪的下半叶到现如今,批评的传统所面临着的一个巨大的危机——批评似乎再也不像18、19、20世纪那么重要了。一方面它越来越多地被策展人的工作所取代,另外批评也面临着很多的现实问题。在古典艺术至现代艺术时期,艺术家更多的是工匠,而不是知识分子。有一个不成文的规定:艺术家不需要读那么多书。如果一个画家,比如塞尚或毕加索,滔滔不绝地做演讲或者成为一名畅销书作家,那是不可思议的。因为这违背了人们对于“沉默的、动手而不动口的”画家和艺术家的传统定义与想象。

但是,20世纪六、七十年代以后,越来越多的艺术家进入到高校学习,甚至读到艺术硕士、博士。他们拥有大量的阅读储备,在思想和理智上,已然不需要有批评家去帮助他们发声了,艺术家本人已经具有批评家的敏锐和高度的智性。这样一来就面临一个问题:批评还需要吗?这是一个很多人都在提的问题。所以,最后我会把这个问题留给大家讨论。

现代艺术批评的前史:从狄德罗和波德莱尔说起

首先让我们简要地回顾一下18世纪中叶到19世纪中叶法国的艺术批评,当时的法国艺术是整个欧洲艺术的中心。文艺复兴以后,艺术中心基本上还是在意大利:佛罗伦萨、罗马、威尼斯。17世纪以后,意大利开始慢慢地衰落,艺术中心转移到荷兰阿姆斯特丹。18世纪和19世纪艺术主要是在英国和法国开始繁荣。伴随着艺术的繁荣,很多大哲学家、大诗人介入了艺术和艺术史的研究,艺术批评开始成为一种正式的艺术活动,批评写作也成为一种专门的写作类别。这里面两个很关键的人物就是18世纪中叶的狄德罗(Denis Diderot)和19世纪中叶的波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)。

左:狄德罗画像,右:波德莱尔肖像。除特殊注明外,本文内所有图片由讲者沈语冰提供。

我们在讲任何一部批评史的时候,狄德罗和波德莱尔肯定是要作为非常重要的人物来谈的。我待会儿会讲到现在还活跃在艺术史和艺术批评界的一位重量级的人物迈克尔·弗雷德(Michael Fried),他的主要理论来源可以直接追溯到狄德罗。迈克尔·弗雷德作为史学家和批评家,因为提出“剧场性”这个概念,从而对当代艺术的整个生态产生了巨大的影响。待会儿我要将他作为英美传统里的最后一个人物来重点介绍。

我们都知道,狄德罗是一位百科全书式的学者,是法国启蒙运动的主要干将。他和达朗贝尔(Jean-Baptiste le Rond d'Alembert)主编的《百科全书》在当时引起了巨大的轰动,因为它是对法国乃至整个欧洲的宗教、封建王朝保守势力的一种致命的思想上的打击。启蒙运动开始把教庭和国王这样的世俗权威转移到理性,而理性是谁呢?就是那些参与公共讨论的知识分子。这是由启蒙运动实现的一个转折,而在这个过程当中,狄德罗扮演了一个非常关键的角色。达朗贝尔编了几期以后就退出了,后来只剩下狄德罗一个人在坚持,但是《百科全书》吸引了当时法国乃至欧洲几乎所有主要的知识分子来为它写条目。他们对知识进行的重新梳理,和过去神权和王权所建立的知识体系彻底告别,毫无疑问地说这是一场思想的革命。所以,狄德罗的重要性很关键的一点在于,他是启蒙运动的一个杰出人物。更重要的是,他对艺术批评产生了巨大影响:他是第一个为每年在法国沙龙展出的那些绘画进行评论、在报刊上发表评论的人。他作为一个桥梁、一个中介,通过他的艺术批评写作,将官方的展览和订阅报刊的那些城市市民阶层、中产阶级家庭建立起了联系。他的艺术批评写作质量非常高——狄德罗是这样,卢梭和孟德斯鸠都是这样,他们的文本都具有极强的感召力,你读了就心潮澎湃,而不像后来的学院派写作那样四平八稳,讲究证据、逻辑和推理。那个时候的写作者大都是小说家、戏剧家,他们运用小说、戏剧、诗歌的语言和激情来写艺术批评,这也是他们的作品产生深刻影响的一方面原因。一会儿我要讲到艺术批评写作对于语言和文字功底的要求,和这个有关。后面我讲到弗雷德的时候还会回到狄德罗关于批评的主要思想。

到了19世纪中叶,法国就占据了欧洲的思想史和艺术史的主导地位。波德莱尔是19世纪中叶法国最杰出的诗人。而且他巨大的影响力不仅仅在于诗歌,还有很大的一部分是因为他的艺术批评写作。波德莱尔写了一篇非常著名的文章叫《现代生活的画家》,篇中第一次出现“现代性”这个词,直到21世纪我们还在讨论现代性问题,这都要追溯到19世纪中叶的这位诗人,这位批评家。同时他是第一位把爱伦·坡的诗歌翻译成法文的诗人。近现代了不起的诗人几乎都做过翻译,至少在欧洲的现代诗人里面没有例外,可能中国也一样,比如穆旦。中国民国到后来的大诗人,基本上也都做过翻译,因为他们需要通过翻译来把语言擦亮,通过翻译来了解不同语言之间的差异和相同的地方,从而找到语言的敏锐度。这是很有意思的现象。

波德莱尔最著名的诗集是《恶之花》,他在这里表达了在一个迅速工业化的城市——巴黎——美的那种不断在变化着的本质。他颠覆了过去的传统的经典的美学所讲的,或者学院派所坚持的“美是永恒的”这样一个概念。他认为美是随着时代的变化而变化的。但是他没有在传统派所坚持的美的永恒性,和浪漫派所坚持的美的相对性之间简单地做个二元对立,而是很聪明地做了一个调和:他说美的一部分一直在变,一部分是永恒的。我对此的理解是尽管时代在变化,变化的东西很快、很多,但是有些不变的东西也保存着。比如基本的人性是不变的,也许变的是文化对我们的塑造。所以,波德莱尔很巧妙的一点就是说,美这个东西有永恒的一面,也有随着时代的变化而变化的一面。特别是他提出我们从稍纵即逝的现象里提炼出永恒,是一种了不起的能力;而稍纵即逝的各种现象、流动性、变化在他看来就是“现代性”。因为“现代”这个词本来还有一个意思,就是时尚,而变得最快的就是时尚,每一年、每一季都在改变。那么你怎么从时尚里提炼出永恒的、不变的东西呢?这是他提出的核心概念:现代性里面的永恒性——不变的东西和稍纵即逝的东西的辩证。这是很关键的一个思想,我认为不仅仅影响了诗人,还影响了艺术家马奈(édouard Manet),并通过马奈影响了整个现代艺术,也就是印象派和后来的现代艺术。某种意义上如果我们一定要去找一种原创性的思想作为现代艺术的发端,这个发端就是波德莱尔。这是我要讲的英美20世纪批评传统的前史,是从狄德罗和波德莱尔开始的。法国有强大的艺术生态,包括艺术生产、展览、消费,然后有最多的艺术评论家。一旦沙龙开幕,法国的报纸连篇累牍都是关于沙龙的某位画家的评论。比如说马奈的《奥林匹亚》展出的时候,巴黎和法国其他的报刊杂志上出现了73篇关于它的评论。现在做一个庞大的双年展也许才会有一定量的报道和批评,如果仅仅围绕一个画家或者他的一幅作品,我们很难想象会有这么多的关注,这么大的影响力。所以,从这样一个简单的数字我们就可以大概琢磨出当时的法国人是多么在乎沙龙展,是多么在乎艺术。现在的法国或许也没有这么大影响力的艺术家。当时的法国给文化保留了一块很大的地盘,后来这个地盘越来越被侵蚀。这是我要讲的18世纪中叶到19世纪中叶法国的艺术批评大致的情况。

罗杰·弗莱:英美现代艺术批评的领军人物

罗杰·弗莱自画像

20世纪以后,也是我研究的重点范围,是英美的现代艺术批评。我从罗杰·弗莱(Roger Fry)开始和大家聊,提纲挈领地勾勒一个大概的轮廓线,我理解的英美现代艺术批评的传统是什么,是怎样的,有哪些主要的领军人物,最后我会概括这些批评大部分都拥有什么样的特征,以及带给我们一些什么样的启示。罗杰·弗莱生于19世纪末,在1934年去世,可以说是英美现代艺术史上影响最大的批评家。同时,他也是一位著名的意大利古典绘画鉴定专家,在被任命为美国大都会艺术博物馆的欧洲绘画部主任之前,他已经和美国的伯纳德·贝伦森(Bernard Berenson)、意大利的莫雷利(Morelli)并称欧洲古典绘画鉴定的几大权威。但是很有意思的是,弗莱后来更有建树的领域不是古典艺术的鉴定,而是对现代艺术的评论和现代主义美学的奠基。他自己也是一位画家,在剑桥学的是自然科学,后来去法国和意大利学习绘画,然后成为一名意大利绘画的鉴定专家。他自己也不间断地画画,也举办展览。但他在1906年,也就是塞尚(Paul Cézanne)去世的那一年,看到塞尚的原作,非常震惊地发现他自己梦寐以求想要画出来的作品,已经有人画出来了。所以弗莱做了一个非常大胆,也是很了不起的决定:放弃了未来成为博物馆馆长的机会,放弃了古典学者的光环,然后为当时在欧洲兴起不久、远没有被一般学者、批评家认可,更不要说被普通公众认可的现代艺术进行辩护。

1910年和1912年罗杰·弗莱在伦敦策划了两次后印象派画展。“Post-Impressionism”(后印象派)这个词就是弗莱杜撰出来的,所以这也是批评家能够进入历史的一个重要原因。早期的现代艺术派别,都是批评家脱口而出的想法,而且很多是贬义的,比如“印象派”、“野兽派”,都是批评家创造出来骂那些画家的。结果那些印象派画家就用这个名字来展出他们的作品,他们举办了八届画展,从第三届开始使用“印象派”这个词。“后印象派”是罗杰·弗莱提出来的,用来涵盖塞尚以及塞尚之后的那些画家,以区别于印象派。罗杰·弗莱也是最早的真正意义上既是批评家又是策展人的学者,他跟他的助手克莱夫·贝尔(Clive Bell)一起跑到欧洲,亲自挑选艺术家和他们的作品。克莱夫·贝尔后来写了一本小书《艺术》,里面提出一个概念叫作“significant form”,我们大多翻译成“有意味的形式”。这是在20世纪八十年代美学界非常流行的一个口号。我们现在很多做美学研究的人,甚至只知道克莱夫·贝尔,却不知道有罗杰·弗莱。实际上克莱夫·贝尔是罗杰·弗莱的助理,而且那本书原来是出版社委托罗杰·弗莱写的,由于罗杰·弗莱对于这种纯理论的书不感兴趣,他就把这个工作交给了他的学生辈的克莱夫·贝尔来做。年轻气盛的贝尔一上来就把欧洲的古典美学全部推倒:古典美学是一种题材和主题决定论,而他却认为决定艺术的不是题材、主题,而是形式——艺术是“有意义的形式”(“有意义的形式”是我本人的译法)。他的观点产生了巨大的影响,因此被认为是形式主义美学的一位代表人物。但是实际上他的背后有罗杰·弗莱,以及罗杰·弗莱所在的、以弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)为主的一个伦敦知识分子群体:布卢姆茨伯里派(Bloomsbury Group)。这是一个很精英的圈子,有小说家、经济学家、诗人、画家、评论家、美学家、哲学家。而弗莱和伍尔夫是这个圈子里的两个重要领袖。弗莱的成就非常之高,后来一位史学家肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark),是弗莱在剑桥和牛津的艺术史讲席——斯莱德讲席(Slade Professor of Fine Art)的接任者。克拉克对罗杰·弗莱有一个著名的评价:“罗杰·弗莱是自拉斯金(John Ruskin)以来对于人们的鉴赏趣味产生了无与伦比的影响的人。如果说趣味可以因为一个人而改变的话,那么这个人就是罗杰·弗莱。”这个评价是最高级的,而且我认为是很中肯的,因为弗莱扭转了拉斯金以来英国公众一般的审美趣味,或者我们所说的品位,使得英国赶上了法国的步伐,不再是一个文化上的孤岛。

罗杰·弗莱:《塞尚及其画风的发展》,沈语冰译,广西师大出版社,2009;广西美术出版社,2016

罗杰·弗莱主要的一些作品已经翻译成中文,是我们在讲授20世纪艺术史学史和批评史的时候绕不过去的文献,大家可以了解一下。比如他晚年写的《塞尚及其画风的发展》,弗吉尼亚·伍尔夫认为这是弗莱最伟大的作品。他为后印象派辩护的那些文章,我们都收集在一起,翻译成中文。我提炼出弗莱写作的几个主要特点,不一定很精确,第一个是他的高度的智性和敏锐的感受力。他当然是一位史学家,因为他早年研究意大利的古典艺术,他还是一个画家,同时又接受过自然科学的训练。他是剑桥大学国王学院秘密团体的一员。这个团体每年从国王学院新生里选出一个人,不对外公布,他们会在每周六聚会,每周由一个人围绕一本书来讲他的一个观点,然后遭受所有已毕业的或未毕业的、国王学院选出来的精英的猛烈批评,主讲人再进行答辩,通过这样的训练来达到一种智力的高度。很多年以后人们才知道这个团体里面有哪些人,罗杰·弗莱是其中一个。另一点,他的写作所使用的语言非常精确明晰,意态高华,具有英国绅士的风度。一会儿我跟大家一起来念几段他的评论文字,就会觉得这才是真正的评论家应有的辩论的姿态,不急不躁,用一种很婉约或者很客气的语调,潜移默化地改变了读者的看法。这是很了不起的一种写作方式。最后一个特点就是,我认为他有极强的共情或者移情的能力。比如他在写塞尚的时候,我作为译者经常会有这样的感觉:弗莱这一段是在写塞尚还是在写他自己?他与塞尚作品的共情达到那样的程度,你有时候不知道他是在写塞尚呢,还是在写他自己呢。没有这种共情和感同身受的能力,我认为也写不了一流的评论文章。

大家如果去看弗莱的一些文本就会知道他的文字的优雅以及辩论的高明之处。比如他在反对印象派的模仿论时,是这么说的:

“后印象派已经开始抛弃印象派的如实再现,或者说如实的模仿,那么人们自然会提出这样的问题,为什么艺术家要这样放纵地抛弃文艺复兴以来赋予人类所有的绘画科学的东西呢?为什么后印象派要任性地回到原始艺术,开始吸收一些非西方的所谓的“原始艺术”的东西,或者如人们嘲弄的所谓的“野蛮艺术”呢?回答是,这既不是任性也不是放纵,而是出于必然,假如艺术想要从自身的科学方式的不断累积的、毫无希望的臃肿当中解放出来的话,假如艺术想要重新获得表达思想情感的力量,而不是诉诸拜倒在艺术家危险技艺之下的好奇与惊叹的话。”

这种回答非常巧妙,他用读者可以接受的一种语言来说理。比如他又说到:

“现代艺术已经来到了印象主义,在那里,它能够以前所未有的便捷与精确描绘任何可见的东西,同时也是在那里,在赋予绘画的任何一部分以精确的视觉价值的同时,它在述说被描绘的事物的任何人性意义(human import)时却陷于无能为力的境地。”

他认为,印象派在再现的功能上已经达到了几乎和相机一样的精确度,但是在诉说被描绘事物的人性意义的时候,它却无能为力。所以他说:

“它并不能从物质上改变事物的视觉价值,因为整体统一于此,而且仅次于此。但是要赋予对大自然的描绘以回应人类激情与人类需求的能力,就要求重估现象,不是根据纯粹的视觉,而是要根据人类理智预定的要求。”

除了单纯的视觉以外,它还要遵从人类的理智,就是要与人的知性联系起来,所以这被认为是塞尚的重要贡献:不是仅仅画出眼睛看到的、画出视觉(vision),而是画出了他对视觉所进行的重新调整。这是弗莱另外一本评论文集取名为《视觉与设计》(Vision and Design)的原因。即赋予视觉以某种设计的结构感。视觉是感性的,而设计具有知性的成分参与其中。所以,罗杰·弗莱用很浅显的语言,几句话就把这个问题讲清楚了。

左:塞尚《浴者》(c.1898–1905),图片来源于Google Art Project。

右:拉斐尔《圣母子》素描(c.1506-1507),图片来源于大英博物馆官网。 The Trustees of the British Museum

再比如弗莱对霍利戴先生的回应。霍利戴批评塞尚的《浴者》里面有过多的线条,他认为根据古典绘画的传统应该把线条隐去。弗莱要反驳霍利戴的批评,他说:

“从这样的一个角度来讲,塞尚的《浴者》完全被他说中了,不过不幸的是,霍利戴先生说得太过了。他所说的一切几乎都适用于拉斐尔《圣母子》素描。要是霍利戴先生想要维持其立场的一贯性,他一定得说谁看见过一个女人的头部,那鹅蛋脸上会有两道三道轮廓线,谁看见过头发底下会露出头盖骨的线条,谁看见过她的脸颊上会有许多平行的黑影线?他必定会提出这样那样的批评。他忘记了艺术利用自然的再现作为表达的手段,但是再现本身却不是目的,因此不能成为批评的准则。”

弗莱用四两拨千斤的话语,把对手给打回去了。因为如果你说塞尚画错了,他的人物里面有太多的线条,那么请看拉斐尔画的素描,圣母的脸上有大量平行的影线,你说一个女人的脸上会有那么多黑色的线吗?所以说所有的绘画都只是在媒介和惯例的基础上形成的东西。罗杰·弗莱就这么用轻描淡写的几句话把霍利戴先生给打发了,我认为这是非常厉害的,可能与这位绅士在剑桥国王学院所接受的那种训练有关。

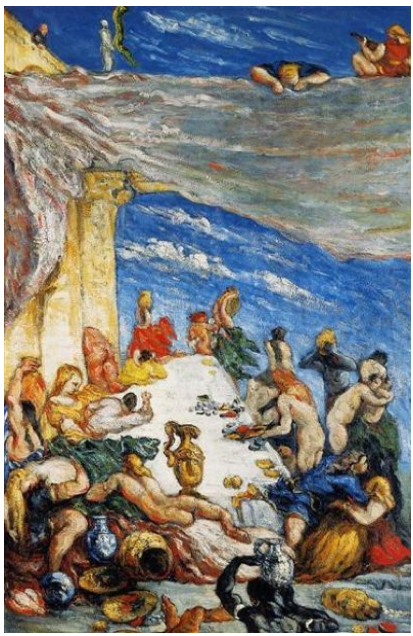

塞尚早期作品《宴会》(c.1870)

前面属于罗杰·弗莱为后印象派辩护的理论创作,他对塞尚的评论当中,我就引用一段话,我把它分成了四段,其实在原作里面就一段。他在讲到塞尚早期的一幅作品《宴会》,或者也有人称为《醉酒的人》,就是一群喝得酩酊大醉的人,男男女女赤身裸体。塞尚在博物馆里面看到过很多巴洛克绘画,但是他不知道那些画是怎么画出来的。没有人教过他,他只能凭自己的感觉自学,所以从构图到人物造型一塌糊涂。但是罗杰·弗莱说他的色彩是一流的:

“作品的颜料相当厚重,堆积了不少笔触层次。观众可以看到塞尚那果敢手笔的痕迹,也可以看到为了实现其梦想而付出代价的痛苦努力的痕迹。不管怎么说,他的笔触始终明朗而精致,色彩也始终鲜艳而纯粹。然而,人们却可以从中一窥这一非凡人物的英雄主义,是如何可能以如此不妥协的坦率,如此决绝的确信来制作一份关于现象的最荒诞不经的陈述的。人们也可以认识到他身上一个永远不会背叛他的才能:他那无可挑剔的色彩感。就在他为了获得某种融贯再现,为了某种写实的逼真性而绝望地工作的时候,他的每一笔也从不虚下,不是增加了作品的和谐性,就是为富有创造力的色彩大合唱平添了丰富性。正是在他的色彩中,我们才能发现他那最根本的品质,以及他那种造型创造力的首要灵感来源。色彩感是塞尚身上的一个基本品质,在任何情况下都保持了绝对伟大的水准。此幅也许是他最早的作品宣言,预告了塞尚命中注定要为艺术做出的最伟大贡献之一,那就是,他那种认为色彩不是附丽于形式,也不是强加于形式的东西,而是形式的一个直接组成部分的观念。”

所以,虽然弗莱认为塞尚早期的作品,构图失败了,人物造型失败了,但是他的色彩感是一流的。我总觉得面对塞尚作品的时候很激动,但是我们说不出话来,这个时候突然遇到了罗杰·弗莱,他把这些话说出来了。

格林伯格:形式主义美学的集大成者

格林伯格肖像

把罗杰·弗莱的形式主义美学推进到极致的是格林伯格(Clement Greenberg),后现代主义兴起以后,所有火力都对准他开火。格林伯格是非常重要的一个人物,与美国20世纪现代艺术史紧密地联系在一起。他形成了形式主义的美学,当然最有名的是他关于抽象表现主义的观点,以及波洛克(Jackson Pollock)和他的个人关系。格林伯格生前唯一出版的自选集是《艺术与文化》。

格林伯格和弗莱有一些共同的地方,比如说都很精确,语言简洁而又明晰;但是他和弗莱又有一些区别,比如说弗莱的文本里可以看到意态高华,而格林伯格的写作则是一种密不透风的紧张感。另外他不像弗莱那样具体地分析作品,他只做一些白热化的断言,譬如“某某是现在还活着的最伟大的美国画家”,断言背后又不是条理分明的逻辑。他对于学院写作的清规戒律一概弃之,某种意义上他的写作就是他的艺术作品。他吸引了当时美国最有才华的一批批评家,包括两位赫赫有名的女批评家,一位是苏珊·桑塔格(Susan Sontag),还有一位是罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)。她们每天都等着杂志上刊登格林伯格的文章,如果那天有一杯咖啡,有一篇格林伯格的文章,就觉得那一天没有白活。

格林伯格:《艺术与文化》,沈语冰译,广西师范大学出版社,2009年6月版;2015年修订版

格林伯格早年学习文学。他认为过去批评家里面只有两位的文章值得读,一个是大诗人、大批评家T·S·艾略特,另外一位是罗杰·弗莱。他是自视很高的一个人,赫伯特·里德(Herbert Read)、克莱夫·贝尔那帮人根本就不在他眼里。他的文章也很有特点,也不难读——他抛开了学院派写作的一切清规戒律,文风是比较清新明快的。当然前提是要能够熟悉他的那一套叙事,那套语法,熟悉了以后其实是很好读的。很多人认为格林伯格的文章很难读,根本就没法看懂,其实不是这样的。

列奥·施坦伯格:毕加索的窥寐者

施坦伯格肖像

与格林伯格齐名的另一位批评家叫列奥·施坦伯格(Leo Steinberg),是一位俄罗斯出生的美国批评家和艺术史家。一位有名的美国记者和评论家汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe),在1975年写的一本书叫《画出来的箴言》(The Painted Word),把施坦伯格、格林伯格和罗森伯格(Harold Rosenberg)并称为是“the kings of ‘Cultureburg’”,文化三伯格。施坦伯格、格林伯格和罗森伯格都是纽约的大批评家。其实施坦伯格和格林伯格还是有些不太一样,因为格林伯格是文学批评家出身,以直接在现场写批评为他的职业;而施坦伯格的主要学术贡献是对于文艺复兴的研究,特别是研究米开朗琪罗和莱昂纳多·达·芬奇方面的权威。施坦伯格对于现代艺术也有很多极其了不起的洞察。了不起到什么程度呢?我直接引用了别人对他写现代艺术的这本书——《另类准则》(Other Criteria)的评价。阿瑟·丹托(Arthur Danto)说:“这本书是一个事件,是我们这个时代精神当中的一种力量。”还有一位很著名的学者说到:“列奥·施坦伯格的《另类准则》是本年度最佳艺术类书籍,如果说还不是整整十年,或一个世纪的最佳艺术类书籍的话。”这个评价是极高的,且是有理有据的。他说:“这本书的意义并不在于洞察力的质量——尽管质量非常之高,洞见也极其重要——而在于风格的丰富,精确与优雅……”这跟我前面讲的有共同的地方,就是丰富、精确和优雅,“……与列奥·施坦伯格的心灵相遇,是当代艺术批评所能提供的最富有启示意义的经验之一。”罗伯特·马瑟韦尔(Robert Matherwell),一位著名的画家,抽象表现主义的一位大师,对这本书有一个评论:“这本书确证了我一个长期拥有的信念,施坦伯格不仅是艺术批评家中最明晰和独立的头脑之一,也是最深刻的头脑之一。即便人们不同意他的观点,也不得不绝对尊重他。”一个大画家对于批评家的一本书有这么高的评价,这本身就是一件了不起的事。我看中国没有哪个大画家对批评家有这么高的评价,很难想象。过去唐宋的时候有,明代的时候还有点影子,但是到后来就没有了。

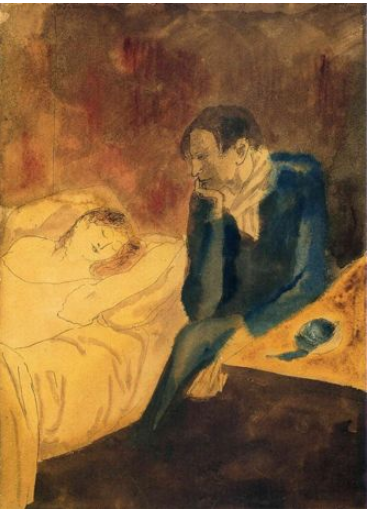

毕加索1904年所作的水彩画《睡梦中的女人》(Sleeping Woman, 1904)

我们可以来念一段施坦伯格的批评写作,我认为这是一种高级的“ekphrasis”。希腊人用语言来描述一个具体的视觉形象的修辞法叫“ekphrasis”,我们中文有音译过来的翻译称作“艺格敷词”。我认为它是一种“ekphrasis”,就是说面对一个画面,要用语言把它说得完美无缺,写的语言本身就是一种艺术。比如面对毕加索的1904年这样一张水彩,我们都觉得好看,但是写作的时候除了“好看”说不出别的,我们的语言太苍白了。施坦伯格是怎么说的呢?就是这么一张很小的水彩画,他说:

“毕加索一幅蓝色时期的水彩画,画下了23岁的艺术家本人。他没有画艺术家们在通常的自画像当中所画的,他没有探索自己的镜像,也没有带着鄙夷的神情望着观众,更没有眼睁睁地盯着模特儿。他似乎既不在工作,也不在休息,而是深深地陷入了一种无为之中:看一个熟睡的姑娘。”

这是第一段。第二段又说到:

“姑娘躺在弥漫的光里,一条抬起的手臂枕着她的脑袋。她近在咫尺,却似乎要悄悄溜走,她背后那糊了墙纸的角落也融化在午睡的暖流里。正是画家的形象传达了对这一情景令人忧郁的关注。微暗的蓝色墨水弄平了他的杯子和头发。他那冰冷的阴影与她的明亮恰成对比;他坐着的样子与她平躺着的姿势形成呼应;他那硬朗的身躯又与她敏感的肌肤构成强烈的对照。他们之间的对比是全方位的。正如她的光辉暗示着身体的极大欢悦,他不知所措的意识则成了一种被放逐的状态。”

一个画面,两段ekphrasis,我认为比希腊人更厉害,他达到了曹子建写《洛神赋》的水平。

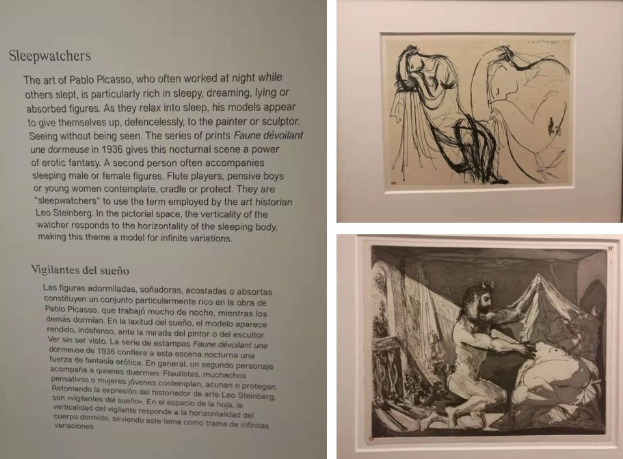

沈语冰拍摄于毕加索博物馆常设展现场

施坦伯格的影响非常大。今年暑假我去毕加索博物馆转了一圈,它有一个关于毕加索和考尔德互动的新展览,但是它的最上面两层仍然是毕加索的常设展。这跟策展也有关,其中一层的主题是毕加索的白天,描绘了地中海阳光下的那些人,最上面一层是毕加索的夜晚,而夜晚的主题用的就是列奥·施坦伯格的“sleepwatcher”这个词,就是“窥寐者”。过去的英文辞典里查不到这个词,这是施坦伯格杜撰出来的词,意思是“看人家睡觉的人”。我在翻译的时候,也杜撰了一个中文词,叫“窥寐者”,就是“偷窥人家睡觉的人”。我突然发现在这层的展览说明里引用了这个词,而且策展人提到了列奥·施坦伯格。这说明重要的批评家的思想资源已经运用到现在的策展。那个展览讲的是,毕加索的时间跟别人是黑白颠倒的,别人睡觉的时候他在工作,别人工作的时候他睡觉。他画了大量的在睡觉、做梦、躺着或者专注于自己的事情、沉浸在自己心灵里面的这样一些人物。还有一幅是一个人躺着,旁边有一个人坐着看着她,就是刚才我们提到的《窥寐者》。策展人在这里用了“窥寐者”这个词,这个词是谁第一个发明的?就是艺术史家列奥·施坦伯格。我拍了几张在四楼展出的毕加索作品,有在夜晚读书的,有躺着的人,还有弥诺陶(Minotaur)和美女的作品。这张图是萨蹄尔(Satyrs)掀开了宁芙(Nymph)的帐帷,在毕加索的画面里萨蹄尔好像不是一个恶魔或者猛兽,而是变得温柔了。弥诺陶也有过这样的行为,当他看到美女的时候他不再是野兽,而是变得很温柔了。这一组现在在毕加索博物馆的常设展的第四层展出,这一层的关键就是“窥寐者”,都是跟夜晚、睡眠有关的。刚开始给大家看的那幅,毕加索自己在看一个熟睡的姑娘。这个母题出现在毕加索的笔下,而对于这个母题最好的阐释和批评,我认为到现在没有一个人能超过列奥·施坦伯格。所以我觉得艺术史是这样的,艺术史当然主要是由艺术家创作的作品构成,但是如果没有批评家对于这些作品很好的阐释,深入的挖掘,或者说没有很好的“ekphrasis”,它的传播一定会受到影响。现在当然有各种图片、录像可以帮助传播,但是除非哪一天大家都不用文字了、人类倒退到洞穴时代,那么,它就需要文字,需要批评家。

迈耶·夏皮罗:用现代艺术的眼光重新审视古代艺术

夏皮罗肖像

接下来就是迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)。他的生卒年代贯穿了20世纪,他是一位立陶宛出生的美国艺术史家。他出名是因为他锻造了新的艺术史的研究方法,这种方法就是把跨学科的研究带到了对于艺术品的审视中。他的研究领域比较广泛,包括了古代晚期、基督教早期的艺术、中世纪艺术和罗马式艺术,还有现代艺术,跨度很大。大多数研究早期基督教艺术或中世纪艺术的古典艺术学者,他们一般看不起现代艺术,认为研究现代艺术不是学问,研究古典艺术才是学问。夏皮罗是一位古典学者,但是他对于现代艺术的研究做出了巨大贡献。

迈耶·夏皮罗有一个最主要的观点:正因为我们了解了现代艺术,古代艺术里面很多过去被忽略的、没有受到重视的面向和特征才被我们注意到了。这个观念是很先进的,不仅夏皮罗有这个观点,而且我们一开始讲到的意大利那位写《西方艺术批评史》的文杜里也有同样的观点,一切艺术史都是批评史。什么意思呢?如果我们不了解当代艺术,不了解当代正在发生的东西,我们无法倒回去看古代,你会发现不了很多东西。事实上正因为我们了解了马蒂斯、毕加索,回过头才发现,原来黑人土著的面具具有极高的艺术价值;原来拜占庭的宗教画不像我们原来想象的那么僵硬,只是为了传道,拜占庭的艺术也拥有很高的审美价值。因为他们的原理跟现代艺术是相通的,绕过的恰巧是文艺复兴以来那段写实的历史。在文艺复兴的艺术观看来,拜占庭艺术太僵硬太死板了。但是有现代艺术的眼光以后,你会发现中世纪的艺术很有意思。这是夏皮罗的一个重要贡献。夏皮罗生前出了四本自选集,其中两本已经出了中文版。一本是《现代艺术》,还有一本是《艺术的理论与哲学》,另外两本正在组织翻译中。在我翻译过的著作里面,夏皮罗的语言跟罗杰·弗莱的语言一样优美。

迈克尔·弗雷德肖像

最后,我说一下美国当代一位杰出的艺术批评家迈克尔·弗雷德。迈克尔·弗雷德和我讲的第一个人狄德罗在思想上有直接的承继关系。弗雷德今年80岁,跟中国也有一些渊源:他们夫妇领养了一名生于武汉的中国女孩。迈克尔·弗雷德在普林斯顿学的是文学,在哈佛大学读的是艺术史博士,在这之间他开始写艺术评论。他的评论非常有名,跟他辩论的那些人里有像格林伯格,T·J·克拉克,罗莎琳·克劳斯这样的一些重要的人物。另外他和美国的哲学家斯坦利·卡维尔(Stanley Cavell)维持了终生的友情。我问了一下我们哲学院的老师,斯坦利·卡维尔的著作至今未有一本被翻译成中文,我觉得也是一个遗憾,要不然我们在讲迈克尔·弗雷德的时候就可以找到一些对谈的人。

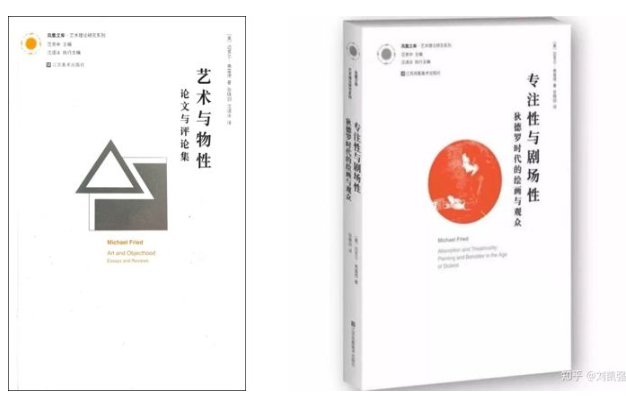

左:迈克尔·弗雷德:《艺术与物性》,张晓剑、沈语冰译,江苏凤凰美术出版社,2013

右:迈克尔·弗雷德:《专注性与剧场性》,张晓剑译,江苏凤凰美术出版社,2019

迈克尔·弗雷德的著作,我们已经翻译成中文的主要是这两本,一本是《艺术与物性》,一本是2019年刚刚出版的《专注性与剧场性》。我先简单的说一下《艺术与物性》。它一开始是一篇评论文章“Art and Objecthood”,发表于1967年,后来以这篇文章为题出版了他的评论文集。在这篇文章当中,他认为极简主义聚焦于观众的体验,而不是艺术品的形式特质,或者说形式关系——艺术品本身有各种关系(the relational properties of the work of art)。我们在谈现代艺术的时候,会聚焦于现代艺术作品里面形的关系,色的关系,构图关系等等。但是,我们在看极简主义作品的时候,我们注意的焦点已经不再是作品的形色关系这些问题,而是观众参与的身体体验。所以,他锻造了一个词来形容极简主义,称为“literalism”,就是“字面上的、实在的、就事论事的”。他说这种艺术提供的是一种剧场的经验,而跟“剧场性”相对应的就是他后面一本书里锻造的一个词叫“专注性”(Absorption)——意思就是有吸引力的,在专注在状态里做一件自己的事情。所以他在《艺术与物性》里面批评极简主义是剧场性的,又在他的另外一本书里面引入对立的一个词,叫“专注性”,所以那本书叫《专注性与剧场性:狄德罗时代的绘画与观众》(Absorption and Theatricality : Painting and Beholder in the Age of Diderot)。他在书里主要是引用了狄德罗的批评,他认为一旦艺术家意识到观众的存在,他的专注就会打折,剧场性就会产生。

这是什么意思呢?狄德罗有一个表演理论:演员应该完全沉浸在自己角色里面,不要考虑到下面有观众在看你,一旦考虑到观众,你的表演就显得做作,你会想主动做出某些效果。我们来具体看一下迈克尔·弗雷德的理论,我从他的一篇关于马奈的论文里摘了一段:

“我的书《专注性与剧场性》和《库尔贝的写实主义》,已经追踪了从18世纪中叶到19世纪60年代上半叶为止的法国绘画的反剧场性传统。这是一个什么样的传统呢?这一传统的核心是这样的一种要求,最早是狄德罗在18世纪50年代下半叶和60年代从理论上驾驭美术的。绘画或者是一个舞台场面的[狄德罗把它扩展到了舞台艺术中]人物要不去关注观众,要当观众不存在。这在实践中意味着被再现的人物显得完全沉浸在或者正如我常说的那样,专注于他们的行动、情感和心智状态当中。如此专注的人物会被感到,除了他们自己所专注的事物以外,忘怀一切,包括站在画外的观众。假如艺术家在这个事情当中失败,假如画中的一个或者更多的人物,像是仅仅想要引起人们的震惊,或者以一种有意引起观众注意的态度加以表演,那么其结果是可怕的。不仅人物本身看起来显得做作,而且作为一个整体的画作,从这样的一个角度看也会被认为是一种失败。”

法语的这个词“做作”(théatral),其实在当时是一个毁灭性的谴责。这是迈克尔·弗雷德在写马奈的一篇论文里,一段对他的过去的思想的很好的总结,语言极其清晰,但是又很深刻。

伟大的艺术批评具备哪些特质?

讲到这里,我再概括一下伟大批评的一些基本特质。

第一个,就是高度的智性。几乎所有了不起的艺术家、批评家都有这样一个特点,他们都有一种思辨上的高度的智性。思想水平达不到一定的高度成不了一个时代的批评家,事实上也成不了一个时代的画家。我在讲马奈的时候讲到过马奈一生,他早年与波德莱尔、中年与左拉(émile Zola)、后来和马拉美(Stéphane Mallarmé)——三位当时法国最有名的诗人和作家关系密切,后来还与一大帮印象派的画家、批评家朋友来往。马奈不像波德莱尔或者马拉美那样读那么多书,但是他交往的人,是那个时代法国读书最多、头脑最聪明的人,可以这样说,波德莱尔和马拉美帮助马奈达到了思想上的高度。有人提出过一个困扰了中国几十年的问题:艺术家要不要读书?艺术家不需要读书的观点曾经在中国很流行,至少在二、三十年前是这样。后来有所改变,因为现在的艺术家很多都是有MFA、PhD学位的,大家现在意识到当代艺术家都是读书的。不读书根本无法成为一位当代艺术家。

第二,就是比较扎实的史学功底,这里面唯一例外的就是格林伯格。格林伯格精通文学史胜过了艺术史。其实他对艺术史不是很了解,但是他对文学史是很精通的,因此也不能说他完全是个例外,他精通文学史,有史学功底。也就是说,你的写作要有历史的厚度和深度。

第三,是一种极其清晰的语言表达,一种辨析的能力。这几乎是所有批评家的特点。中国古人要求好文章要有义理、考据和辞章,义理就是道理的辨析(philosophical),考据就是要有历史证据(historical),辞章就是文章语言要优美绵密(critical), “言之无文,行而不远”。所以,我现在对于伟大的批评的基本特点的概括,还是中国古人的义理、考据和辞章。但是我赋予它们以新的内涵,那就是从罗杰·弗莱到迈克尔·弗雷德这些批评家的文本所体现的内涵。

我再提一下文杜里说过的一句很有名的话,“艺术批评是我们将艺术品理解为艺术的唯一方式”。这句话是什么意思呢?因为你也可以将艺术品理解为历史材料——现在很多搞美术考古的人,就是没有将艺术品理解为艺术、不考虑美的问题,只要是能够证明某一段历史的材料就可以了。现在还有一些做视觉文化研究的人,他们当中流行所谓“图像证史”,用图像来证明历史,同样也只是把图像当成了一种材料、手段,而不是图像本身。他们对于图像的好坏、质量,对于图像的形式和风格,对于ekphrasis一点也不感兴趣。

如果感兴趣的话,有几本参考书目可以供大家进一步了解这个话题。一本是文杜里的《西方艺术批评史》,另一本是我的《20世纪艺术批评》,写得比较早,最近一次重印是2018年。我还有一本书是前年商务印书馆出版的《图像与意义:英美现代艺术史论》,从罗杰·弗莱讲到格林伯格、施坦伯格、夏皮罗、T·J·克拉克、乔纳森·克拉里。最后两个人主要是做纯史学的,所以我今天没有介绍。我认为这些人构成了三代学者,罗杰·弗莱是第一代,中间施坦伯格、格林伯格和夏皮罗是第二代,然后T·J·克拉克和乔纳森·克拉里是第三代,涉及六种治艺术史的方法。此外,我和张晓剑编了《20世纪西方艺术批评文选》,第一版已经脱销了,预计2020年下半年会进行再版。这是从波德莱尔——他属于19世纪,但是我们把他作为20世纪的先驱者——一直到20世纪90年代的一些著名批评家的文本,大概七、八十万字。

艺术批评写作的危机

最后来讲一下危机。艺术批评写作的危机在一开始的时候我已经提到了,但是没有作为重点来谈。危机主要是说面临着一些问题,比如说在我研究的领域里,迈克尔·弗雷德所面临的个人危机。他从当代艺术现象里提炼出了一个重要概念,叫“剧场性”,这是个被公认为当代艺术的基本概念。他很了不起的一点是他能够从极简主义里提炼出这个概念,但是他自己的立场站在了对立面,批评了剧场性。但是后来他发现大多数当代艺术基本都是剧场性的,所以他退出了批评界,70年代以后开始做法国19世纪的绘画研究,没法再介入当代艺术了。因为当代艺术的发展出乎他的意料,或者说用他的话来讲就是“雪崩式的剧场性”,像雪崩一样,个人无法控制,完全出乎他的意料。这既说明了好的批评所具备的敏锐和提炼概念的能力——从现象里提炼概念是一种大学问家和大批评家的能力;但是也说明了这是一个危机,就是说自从他提出剧场性这个概念以后,大部分艺术在他看来都是剧场性的,都要求观众的身体参与,而他所坚守的现代主义立场就变得不合时宜了。

我曾经做过一个纲要性的讲座:《观看之道:从静观、剧场到沉浸》。讲的是“静观”,即古典美学里的一个基本概念,或者叫“沉思”(contemplation),到观众参与式的剧场——这是当代艺术早期观众参与的情况,再到当下的艺术更加注重沉浸式的体验。这里面有一个问题我没提出来,就是现在的批评显然不是针对一个画面,不再是针对一个画面意义上的ekphrasis。而是你到了一个情景当中,你的那种沉浸感如何变成新的ekphrasis,或者还需不需要ekphrasis?现在最有名的几个批评家——纽约和伦敦的几个批评家——看一个展览,然后发一个视频网上一放,他的YouTube或者Twitter的粉丝几千万,比所有的评论家写的文章关注度都要高。过去人们还在等着格林伯格的文章刊登,现在没有人再等批评家的文章,他们会等网红式的批评家,跑到一个展览发一个视频网上一挂,几千万的粉丝。这就形成一个危机了。当然还有很多其他的问题,别的学者也提到过。比如现在的运作,策展人已经代替了批评家,批评家还能够做什么事情?现在的策展人都有高度的智慧和运作能力,他背后可能有商业机构在运作,这样的话资本也更多地介入到了当代艺术。似乎有发言权的是有钱的人,而不是特别敏锐、特别睿智的批评家们。

所以,这就是我讲的危机。危机有几个方面的原因,我们需要讨论的、或者要引起注意的是我们面临这些危机的时候,我们是否有克服这些危机的可能和方法。比如说有一种犬儒主义,认为现状已然是这样,都是资本的运作,我们没有办法了。打个比方,电影评论基本上是由资本控制的,因为电影是文化工业,所以很少看到有伟大的电影评论家(也许曾经有过,比如意大利新现实主义和法国新浪潮时期),但总的来说,它属于工业,批评家很少有发言权。但是艺术批评也面临着一个危机,我不知道当代艺术是否正在变成类似电影的文化工业。

我想我就讲到这里,谢谢大家!

青策充电站

在上海当代艺术博物馆品牌项目“青年策展人计划”迎来六周年之际,PSA携手复旦大学哲学学院,联合推出了“青策充电站”项目。在2020年1月18日至1月20日期间,该项目邀请了世界范围内当代艺术与哲学领域的资深实践者、学者集中开讲,以多维度的视角及敏锐的前沿研究为青年策展人提供理论与实践的经验支持,开启思辨的实验与碰撞。

(编辑:李思)