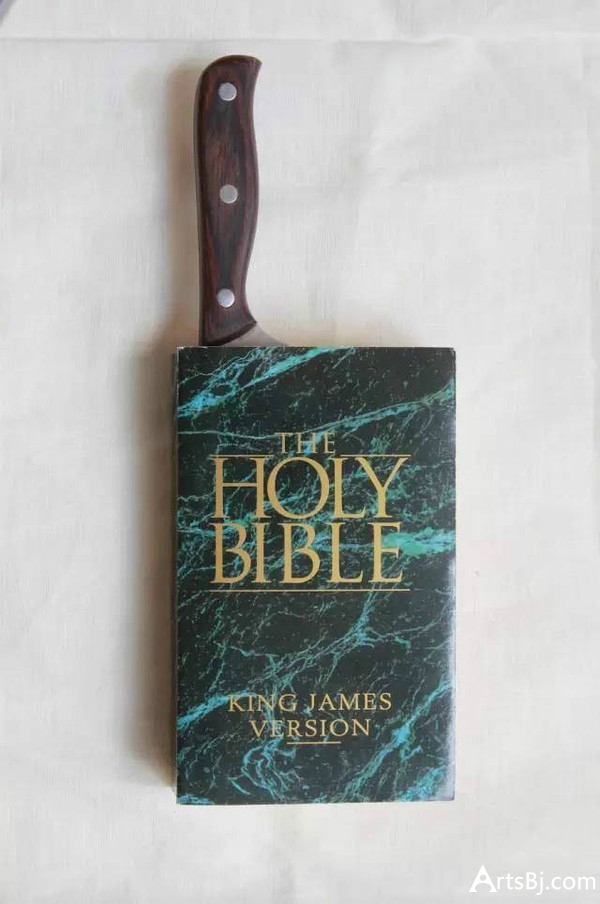

王宝菊 《这是一本书 圣经、刀 》29×10.7×4.2cm (2012年)

王宝菊 《我抱着我自己》 玻璃钢 55×50x×30cm (2010年)

1971年的美国《艺术新闻》第一期刊登了艺术史家琳达·诺克林的文章《为什么没有伟大的女艺术家?》,这成为女性艺术研究的一个关键事件,女性主义首次在艺术史领域发起对父权的挑战。她质疑传统艺术史书写的合法性,希望恢复女性艺术家的主体性,从而将女性主义的吁求带入了艺术领域。可以认为,女性艺术是女性主义在艺术领域的具体实践。之于中国,女性主义和女性艺术至今都是未竟而艰难的事业。

女性主义和女性艺术关于恢复女性主体性的主张,一直都很明确,但在具体的社会实践中又乱象丛生。20世纪90年代初,女性艺术一度在女性主义思潮的推动下如火如荼,涌现出一些优秀的女性艺术家。但在消费主义的巨浪面前,一切真理都归于物质主义的虚无,极大地异化了女性艺术的前卫精神。女性艺术重新陷入到主体虚无的历史中去了。

根本问题还在于中国前所未有的社会混搭和复杂性。前现代、伪现代、后现代并行中国,主体性就这样不自觉迷失在魔幻现实主义的雾霾中。

就女性艺术现状而言,本来出于对父权历史结构的抗争,但在现实中先自行撕裂了。首先是,绝大多数女性艺术家不愿把自己限定在女性主义的艺术创作中,不愿太多提及自己的女性身份。其次,女性艺术批评家大多非常激烈地强调女性的独立与抗争,以至不会顾及世界的平衡关系。再次,男性艺术家在形式正义的律令下不愿再触及女性议题,或是在女性艺术的主体虚无中重新把女性置于消费与审美的观看对象。

为什么诺克琳提出“为什么没有伟大的女性艺术家”的质疑多年之后,今天绝大多数中国女性艺术家依然会主动拒绝显明自己的女性主体意识?很多女性艺术家认为,她们从来没有在艺术中想过女性身份的问题,艺术就是艺术,为什么要特别提出女性艺术?所以她们的艺术作品与男性艺术家的作品没有性别意识区分,而只考虑其他的艺术问题。但问题恰恰在于,女性艺术已是后现代以来当代艺术中的应有之义。如果作为一位当代女性艺术家,在艺术思考中没有过关于女性身份意识的内容,无论如何说不过去。那可能意味着艺术与思想结构的不完善,也就可能意味着艺术创作的向度值得质疑。并不是说所有的女性艺术家都要创作女性主义的艺术,但是未经过女性主义洗礼和反思,足以反映其当代艺术理论视野的有限,即便在其他领域创作,也可以想见其思想的限度。从现代艺术转向当代艺术,一个很关键的面向是转向了社会领域,由此当代艺术某种程度上可以等同于文化政治,女性艺术是其中一个很重要的领域。但是目前而言,大多数女性艺术家的思考还未触及到文化政治和女性艺术的内容,不能说不是一种悲哀。

也有的女性艺术家认为,我们在生活中感受不到性别不平等,我们不要那些权力,很享受权力都交给男性的生活。20世纪后半叶的政治生态,制造出一种男女平等的假象。90年代以来的消费主义也助长了以女性消费为噱头的性别虚荣,很多女性真的就自以为已经实现了性别共产主义的乌托邦。如果从写字楼和专卖店走到城乡结合部的代工工厂和乡村留守妇女的家里,就会发现一个真实的中国。那里有无数生产流水线上流失的青春,《盲山》电影中被拐卖以至绝望的人生。面对那些实实在在的血汗和泪水,骄横而意淫的性别平等宣言的头颅只有低头谦卑和忏悔的权利。没有启蒙洗礼的中国,还处在未完成的现代性的社会阶段,真正的性别平等依然未竟,女性艺术自然还有很长的路要走,但绝不是事不关己。

与漠视的艺术家们相反,大多数女性艺术批评家都很激进。她们人数很少,但大都是前卫的女权主义者。正是在女权立场上的坚定,决定了她们同样坚定的女性艺术立场。每一次艺术研讨会上都会听到她们激烈的言辞,鼓吹女性的独立自由,责怪女艺术家对自我女性身份的忽略,批评男性批评家的批评话语权。在消费社会的雾霾中,原有锐气的艺术家大都陷落,迷失在欲望添壑之中。唯有这些屈指可数的女性艺术批评家们如唐吉坷德一般喋喋不休,但却是在坚守着最后的态度。这是可贵之处。但又是偏执之处。父权结构是女性艺术—女性主义—女权主义理论中设定的敌人,但女权问题之后的本质是人权不平等,如果不能追问到人权而只在性别问题上交锋,那就舍本逐末枉费了一片激情。性别只是对社会不平等认识的一种视角,此外民族、人种、区域、职业、收入等等都是可以区分的视角。与历史结构中的女性一样,那些被侮辱的和被损害的人同样包括黑人、少数民族、外省人、农民工、清洁工、下岗职工、残疾人,他们与现实处境中的女性同样都应该成为女性艺术以及由此扩展出来的批评性艺术所关注的对象。

对女性艺术史的研究主要在两个方面,男性艺术家作品中的女性形象,与女性艺术家的创作。但女性主义眼中的男性艺术家早已被有色眼镜滤过,作为了被反对的对象。男性艺术家在性别平等的形式正义中可能有所顾虑,不愿再艺术讨论中触及这个话题。因为就历史结构中形成的性别差异而言,男性是无条件的忏悔者。但在消费社会中,显然的形象消费又继续纵容了男性艺术家对艳俗艺术的无节制表达,这也正是女性艺术批评家特别指摘之处。但问题依然在于,只在性别差异中理解女性艺术,视野不免狭隘。男性难道因为历史过失就一直要背负包袱吗?男性是否能参与女性艺术的创作?

听来似乎匪夷所思,男性怎么可能参与女性艺术呢?当然可以。女性艺术固然是关于女性主题与问题的艺术,但艺术创作主体完全可以是作为他者的男性。历史研究中对男性艺术家作品中女性形象的研究,就是承认了男性艺术家对女性艺术的形式参与。如果是一些持有忏悔和和解立场的男性艺术家,他们在爱人如己的立场上对待女性,那么他们完全可以有效参与女性艺术的创作,并且能够避免女性内观自身时不可避免的局限。创作如此,批评和策展亦然。男性批评家和策展人也完全可以参与女性艺术的活动。

源于爱的存在。因为爱,男性可以不成为女性艺术要反对的敌人,女性艺术家可以爱自己、唤醒自身的性别自觉,女性艺术批评家可以不再偏激地反对一切他者,而是爱人如己,爱邻舍,更“要爱你们的仇敌”。

爱可以伟大到爱自己的敌人,这样的历史观对于中国而言近乎前所未有。传统三纲五常当道时,女性在夫权之下被奴役。启蒙思想的传播中,娜拉从玩偶之家出走。但问题在于,娜拉出走之后,女性仅靠独立和自由能够获得理想中的幸福吗?创世之初,上帝说:“那人独居不好,我要为他造一个配偶帮助他。”于是取下亚当的一条肋骨造成一个女人。亚当说:“这是我骨中的骨,肉中的肉,可以称她为女人,因为她是从男人身上取出来的。”因此,人要离开父母与妻子连合,二人成为一体。(创2:21-24)亚当和夏娃因此共生,并且一起承担了离开伊甸园的原罪,开始了人类的历史。无论风雨如何交加,爱永远成为维系世界关系的纽带。“爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,不做害羞的事,不求自己的益处,不轻易发怒,不计算人的恶,不喜欢不义,只喜欢真理;凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。爱是永不止息”。(林前13:4)

因为爱,可以改变传统以及近代以来的历史观,特别是法国大革命之后激进主义的历史逻辑。历史观的改变将影响艺术观的更新,由此必然带来艺术面貌的不同。这一由女性艺术思考引发的观念嬗变,意义不止于女性艺术,而是指向整个当代艺术的虚无和激进价值观。

女性艺术,经历过自身主体的虚无—确立—再虚无,而今终于意识到,唯有将自身置于整体的世界关系之中,女性—女权—女性艺术,以至当代艺术才能够真正追溯到精神根基,获得救赎和未来。

注:原文发表于《艺术广角》杂志2016年第1期)文化频道

(编辑:杨晶)