如果你还没有成为一个“菊外人”,那么你已经彻底沦落为网络热门话题的局外人。

网络上为“菊外人”的定义是,不知道女团偶像选秀节目《创造101》选手王菊是谁,也没有看过这档网络综艺节目,但被“给王菊投票”相关信息包围的人。王菊,1992年9月生,处女座,上海人,因其他选手退赛得以递补进入《创造101》,第一次公演后因队长选择,侥幸免于被淘汰出局。从成为旁听生到第二次公演的两周时间里,王菊完成了从被嘲讽对象到网络人气冠军的转变,用这档网络综艺的口号“逆风翻盘”来形容简直再恰当不过了。

网络时代最受观众的人有两种,一种是被仰望对象,一种是受争议对象。在普遍印象中,偶像选秀节目应该是为观众介绍前一种人,但事实上真正帮助《创造101》吸引眼球的一直是后一种人。最初是靠着爆棚的自信成为网络红人的女子组合3unshine;3unshine组合成员相继被淘汰、退赛后,成为热点的是没有才艺却又肩负着全村希望的“村花”杨超越,在歌舞才艺完全落后于其他参赛者的情况下,杨超越的人气逼近榜首;观众很快又厌倦了讨论杨超越单调的言行风格,就在这时候,拍小视频自嘲身材、扛起“独立女性”大旗的王菊和她的肤色一样脱颖而出,吸引一批这种态度的支持者出面号召稳定大“菊”。

这种让本土互联网络一时间满城尽带黄金甲的局面近些年已经十分罕见,可惜蔚为壮观的互联网景观并不能如身处“菊势”中心的王菊所愿,重新定义“中国女团”。

《创造101》选手王菊。

标杆人物之道,路人为你撑腰

购入版权的《创造101》只在赛制上使用了韩国模式,节目呈现出的精神面貌还是《超级女声》式的:已经成为预备役艺人的选手面对镜头坦言自己惧怕舞台、在众人面前唱歌会哭,放任选手在节目中肆意哭泣卖惨,甚至还复刻了《超级女声》中的“帮帮唱”环节……这就不难理解今天的王菊会让人联想起当年的《超级女声》冠军李宇春来。

韩国的偶像选秀节目比拼的是基本职业素养,预备役艺人不仅需要具备扎实的唱跳功底,也需要具备能够稳定输出的人格魅力。而以《超级女声》为代表的本土选秀节目中,业务水平始终都不是唯一的决定性因素,通过节目攫取影响力和知名度的都是那些能够凝聚“共识”的人,成就他们的不是能力,是“民意”。

如今已经在春节档合家欢电影里和梁朝伟搞暧昧的李宇春,在2005年获得第二届《超级女声》冠军后,登上美国《时代周刊》亚洲版封面,她的成名被视为中国民主政治的一个缩影,是中国文化多元的象征,并一度实现了对“中国流行偶像”概念的重新定义。

2005年,盛况空前的《超级女声》成为中国娱乐生态演化进程中里程碑式的节目。从这一年开始,逐渐普及开来的互联网终端开始在凝聚群体性共识方面产生无比巨大的影响力,本土粉丝社群形态逐渐形成并迅速发展,粉丝文化逐渐被文化研究领域所重视,民选偶像成为新时期里最有价值的艺人。回顾2004到2006的三届“超女”时,文化研究学者通常将重点放在民主文化及网络对粉丝社群建设的积极意义上,反而忽视了网络对于整个中国乐坛的巨大冲击。

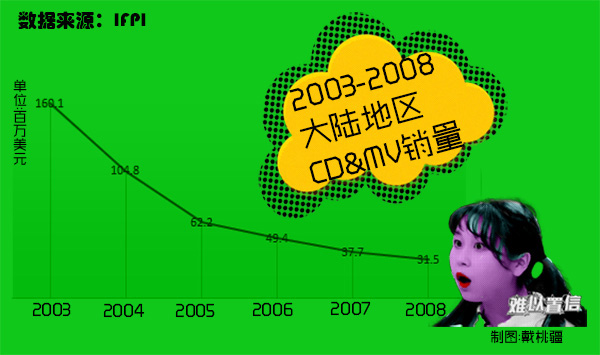

根据国际唱片业协会的统计数据,中国内地实体音乐(CD和音乐录影带)2003年销量为一亿六千万美元,2008年只有三千一百万美元,六年时间里销量下降了百分之八十。与之相对应的则是数字化音乐市场的逐步扩大,2006年数字化音乐初次计入销量统计数据,2007年与2006年的数据则基本持平,2008年销售量为五千万美元,同比增长了百分之六十。国内互联网数字化音乐版权保护缺位长期困扰着音乐市场的发展,但缺乏版权保护导致的经济利益损失并不是捅向中国乐坛孕育新星之子宫的致命一刀。由于互联网导致的垂直分众,“大众”不再是一个整体,整个娱乐文化领域丧失了诞生巨星的能力。

2003至2008内地实体唱片销量趋势。

上世纪九十年代是天后的时代,港台乐坛以大众情歌垄断市场,并捧出相对成熟的明星供在乐坛做偶像。1996年,王菲成为第一位登上美国《时代周刊》封面的歌手,身份用的就是“流行天后”。千禧年前后,“小天后”们纷纷涌现,例如台湾地区的蔡依林、萧亚轩、女子组合S.H.E、新加坡籍歌手孙燕姿、马来西亚籍歌手梁静茹,等等。她们在2003到2005年期间发行的专辑中总有一两首歌曲是耳熟能详的。

李宇春获得《超级女声》冠军的2005年,这一年S.H.E推出了专辑《不想长大》,蔡依林有《野蛮游戏》,梁静茹的专辑《丝路》里还有当下婚恋节目里反复出现的《可惜不是你》,孙燕姿展示了《完美的一天》……华语乐坛歌舞升平,斑斓多彩,看似一切都好,其实不然。实体唱片业沉寂的同时,这批“小天后”因为合约纠纷、个人情感问题等陆续在2008年左右低调起来,之后推出的作品再难重现昨日风采,有的干脆从此过气,只出现在情感纠纷及各种花边新闻报道里。

伴随着实体唱片业的衰落,互联网终端和基础教育的普及使得一切形式的权威迅速陷入被质疑、被消解之境地,华语乐坛迎来了一个只能不断消费既有天后却无力再造新神的时代。李宇春同届《超级女声》季军的获得者张靓颖出道时的设定就是欧美风格歌手,但她没有成为欧美风天后,只做了“海豚音公主”。所以,尽管王菊与李宇春一样依靠凝聚共识、取得民意一夜爆红,但身处的时代已经完全不同,王菊“黑而胖”的外形与穿着风格都让人联想到美国流行乐坛上的有色人种天后,却无法成为其中一员,除了唱跳实力上的差距,环境也不允许。

你在社会跌倒,网络让你撒娇

“菊”在网络空间中经常被用来指代排泄的出口,眼下“菊”势中的王菊何尝不是网络空间累计已久的各种情绪混合宣泄的出口。王菊在外形上与《创造101》其他选手差异足够大,教师岗位和社会经验的历练帮助她形成了一套简明清晰、逻辑完整的表达,舞蹈并没有长足的进步但肢体语言丰富,没有表情管理但戏剧化的面部表情也有一定的感染力……王菊和韩国偶像生产流水线上加工过的“宇宙少女“组合成员孟美岐、吴宣仪一样,外形和言行构成了一个圆融的整体,这些都让“王菊”成为一个可以从多角度解读的符号。

顾全大“菊”者众,自称“陶渊明”或“沈眉庄”——前者是“采菊东篱下”的田园诗派创始人,后者则是电视剧《甄嬛传》中吟过宋代诗人郑思肖“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”的后宫妃嫔,引申为“爱菊之人”。王菊用“小菊豆”称呼自己的粉丝,但这个像是出自上海弄堂阿姨之口的称呼并没有被大多数人接受,能够接受类似“菊米花”之类称呼的更少。

东篱之下的庞大群体构成复杂,有性少数群体、女性独立宣言的支持者,更多的是被花样百出的顺口溜式的投票口号吸引的围观群众。

作为一张全新的面孔,王菊自身定位的差异化使得粉丝可以摆脱既有韩国式应援体系的束缚,被社交网络上霸权式的粉丝文化压抑许久的“路人”找到了一个反抗这种文化的出口。当下的偶像文化是由日本韩国定义的,本土艺人粉丝群体已经习得了韩国应援的规则,像运作机构组织一样分工作业,利用社交网络平台提供的规则用钱投票,依靠举报规则处理针对艺人的差评和恶意评论。这种高压式集体主义的、机械化的运作模式在刚刚结束不久的偶像选秀综艺《偶像练习生》中继续被复制,围绕着偶像形成的粉丝群体迅速分化出层级模式,粉丝内部夺权纷争不断,俨然是社会生活的一个缩影。

不同于韩式应援靠消灭差评维持好感风评管控模式,王菊粉丝靠编顺口溜消解了网络上各种嘲讽和差评的攻击性和严肃性,增强了“菊”势的娱乐感。投票宣传成了一场顺口溜创作大赛,宣传投票是唯一的主题,创作空间大,自由度高,“菊外人”在开放的、有创造力的情景下很容易受到狂欢气氛的感染加入创作的行列中,加剧了大“菊”已定的临场感。

《创造101》歌曲《撑腰》表演(左)及性少数群体模仿版(右)。

作为一个拒绝屈服于社会既定审美标准的人,王菊的独立宣言赢得了包括性少数群体在内的众多支持者。像麦当娜、Lady Gaga、蕾哈娜、碧昂丝和新生代的“A妹”爱莉安娜·格兰德等欧美女歌手,以及台湾地区歌手张惠妹、蔡依林等,她们之所以能够赢得性少数群体的支持,或因为这些歌手曾利用自己的影响力为群体提供支持,或因为曲风和歌词为性少数群体提供了表达与表现的机会,共同点在于自信、接纳自我。

独立宣言的支持者的心态更加爱复杂一些。尽管国产电视剧不停地推出打着“独立女性”旗号的作品,但实际内容却是言行不一的,“大女主”类型电视剧清一色落入“男人爱我,女人害我”的窠臼中,欧美日韩电视剧提供了一些具象化的“独立女性”,但本土化的宣言口号始终缺位。王菊身上聚集了部分女性的憧憬和自我投射,简明清晰的观点表达使她成为了许多人的代言人。

一个“黑而胖”的王菊身上聚集了对单一化审美的反抗、对韩式应援文化的抵制、自我表达的宣泄,以及自我认知的投射等等。在她一夜爆红背后是多元文化和表达机会缺失形成的巨大缺口,当这个缺口被具象为“菊”,汹涌的声浪势必涌向这里,激荡出一股洪流。然而,对“王菊”形象言行的解读也正是王菊新争议开始的地方。

对王菊这个偶像文化叛逆儿的过度肯定,间接否定了其他选手的追求与付出,更否定了情感本身的真实性。“喜欢”与“爱”本身就是一种玄妙的东西,它的伟大之处在于无需言语传达即能感知,渺小在于即便千方百计地去诠释它、表达它,证明它的存在,仍然无法让他人理解、感受它。从2005年日本养成系偶像模式出现至今的种种都证明,偶像最厉害的地方在于攫取公众爱的能力。“陶渊明独爱菊”是爱,对孟美岐、吴宣仪、杨超越的爱就不配称为“爱”么?

“菊”势喜人,是长期压抑之后对狂欢的渴望超越理性选择的最终结果。她不符合常规,却因为打破规则而为众人提供了跟风起哄的共识,成就了眼下的“菊”面。满城尽带黄金甲可能终将成为一次网络快闪活动。线上线下集体主义文化的沉闷与压迫,资本主义对亚文化的过度侵蚀,都使得精神世界变得沉闷乏味,用键盘敲出三五七个甚至更多个“哈”字已经无法排解,人们需要菊来清热祛火,也需要菊来狂欢宣泄。

(编辑:杨晶)