一“强大的虚构产生真实”

“强大的虚构产生真实”,这句漂亮的短语来自作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,它与同样出自他口的“天堂,应当是一座图书馆的模样”,曾被我无数次地引用,很可能还会继续无数次。它的里面包含了切中肯綮的卓见,当然也包含着作为写作者的体验和经验。

小说本质上是虚构之物,是作家虚构能力的展现和考验,世界上多数的作家抱有同样的观点。他们在文字中反复地强调小说的虚幻印迹,反复强调在小说中寻找所谓的真实生活本质上是一种无能,一种缘木求鱼的愚蠢念头——它写下的不是事物的真实而是真实的可能,写小说不是记录下生活,而是为给这种生活以丰富、改造和补充,它会为自己再造一个真实并接受它的必然后果,它会满足一个人记录些什么同时再造些什么的愿望,它是并且必须是……尽管这些话出自米兰·昆德拉、纳博科夫、卡夫卡、奥登或者马里奥·巴尔加斯·略萨等著名作家之口,但它们却依然普遍地遭受着漠视,太多的人依然习惯用人云亦云的流行思想“概括”文学,仿佛那些未经审慎检验的所谓道理更具价值,更有经验性。

真正的现实是无法摹仿的,虽然它是哲学、文学和艺术的最初诞生地,哲学、文学和艺术还会部分地反哺于它。它过于庞大,芜杂,无序(至少就我们的理解范围和体验范围而言),四溢或偶然,任何的个人能抓住的往往只是大象的某个部分,甚至只是象身上的细毛。而小说写作,则是要策略地提供意义前景,策略地建立逻辑关系和故事发展轨迹,它要提供一种“我们可理解的意义世界”,并将它变成具有现实气息、能让我们“感同身受”的场景和故事讲述出来——因此上,小说要用文学的、故事的方式做出对生活的发现,而不是描绘生活的表象性细微或者思维的自由流动,梳理、提升和概括的工作是小说必须要的,即使在那些以“后现代”面目呈现的小说中。在这里,至少是在我的偏见之中,小说最为珍贵的核应当与“哲学”基本相同,就是抽取和概括,“发现问题”然后发出诘问。它真的不是摹仿生活,而是抓住从中抽出——作家抓住他认为最为重要、最值得通过艺术的方式说出的,然后围绕着它来建立适当的“故事性”……“内容越有意义,即对人生越重要,作品的品位越高”。列夫·托尔斯泰的标准依然有效,小说应当追问和审视生存意义,呈现我们在习焉不察的日常中重要的忽略,帮助我们认知、审视我们的生存并对我们的行为提出警告,帮助我们建立(或获得)更敏锐、更柔软和更有人性的悲悯。这始终是文学的格。

再回到那句,“强大的虚构产生真实”:它告知我们的是,作家可以(也必须)用他强大的虚构能力为我们建造起一个“真实幻境”,让它的阅读者能够信以为真,有强烈的感同身受,进而诱发他们仿若“身处其中”的情感波动和认真思考;它强调,作家需要充分地、有效地利用好自己敏锐的艺术才能,有能力“再造一个真实”出来,有能力将他的虚构进行质地良好的仿生学处理……虚构,它的本身包含着两个向度,一个是“虚”,它需要想象力,需要再造的能力,需要有凌空的高蹈和天马行空;另一个是“构”,也就是说它要有结构感,有框架和逻辑的支撑,有一个我们可感知和感受的清晰面目,有收拢性的规则约范。在这一向度中,它要是建立起实来的,尽管这个实要的并不是真实性而是真实感。

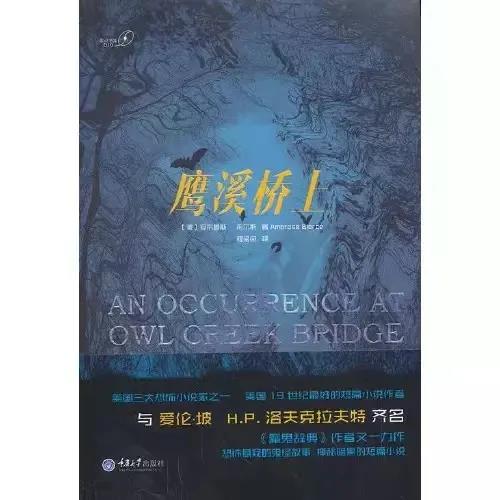

安布鲁斯·比尔斯,《鹰溪桥上》。一位以写恐怖悬疑等等类型小说为主的作家,而此篇小说的写作方式也是古典的,甚至可能“过于传统”,在文字和叙述上给予我们“惊艳”的地方并不太多,它有着类型小说的某些影子——但我不会由此否认它的经典性(经典性从不只是一个面目,它总在变化中,唯一不变的是它在思考上、艺术上和情感上的丰富提供)。恰恰相反,我愿意从这篇给我带来过巨大震撼的小说中萃取,我愿意借助它,以例证的方式更为直接地言说我的文学议题。

安布鲁斯·比尔斯:《鹰溪桥上》 重庆大学出版社2013年版

它是虚构的故事,当然直到最后我们才真正地看清它的虚构性质。如果没有最后的那个结局,我们很可能意识不到它的虚构性,而将它看作是一般性的现实主义小说,尽管它在描述的环节反复地用一种夸张的姿态向我们提醒。很可能,小说的其他阅读者会和我一样,把小说描述中显露的夸张看做是作家的“文风”,是一种刻意的夸大其词,而未曾意识到它的描述中其实包含深意(这一点,我们在后面的文本分析中会再次提及)。《鹰溪桥上》依借强大的虚构而生出真实,然而更为有意味的是,它时时会露一点儿虚构的尾巴给我们捕到;可我们在捕到这条尾巴的时候却又往往“代替”作者掩盖,这样的博弈在阅读这篇小说之前似乎从未遇到,对我而言还是第一次。正是它,让我意识到何谓“强大的虚构产生真实”——它的意思并不是说小说完全以一种真实的“现实发生”的面貌出现,要完全的日常生活的再现,而是说我们在阅读中“接受”了小说的真实预设,并认定它是“真实发生”,就应如此发生,就像我们对《红楼梦》的接受那样,像对《李尔王》和《荷马史诗》的接受那样。它也让我更为清晰明确地懂得:我们的阅读真的就像是观看一场演出,“在演出中,我们很清楚是流泪还是打呵欠,仅仅取决于叙述者巫术的好坏,他企图让我们拿他的谎话当真情来享受,而不取决于他忠实地再现生活的能力”(马里奥·巴尔加斯·略萨《谎言中的真实》)。

让我们拿他的谎话当真情来享受——它是“强大的虚构产生真实”的另一表述,只不过它在强调文学虚构性的同时强调了镍币的另一面,即它要有自洽和合理,要有一种内在真诚,于是我们在观看这场演出的时候才会被打动。打动我们的往往是这个故事的“现实感”,是它能让我们产生共情和共鸣从而联想我们自身处境的内在之物,而这个内在之物一直包含于虚构当中,“谎话”当中。它是小说中“遮遮掩掩的真情”,是作家对待他的言说的那种坚固的相信和真诚——“我说我信的话”才是小说的真实性基础,是小说产生力量的核心原因,尽管有可能“我讲的故事都不是真的”。

二 文本的解剖刀

传统的、甚至有些相对平庸的叙事方式,开头的部分是场景和介绍:铁路桥上站着一个人,这座桥位于亚拉巴马州北部,一条绞索套在他的脖子上……周围的环境,几乎是一种实写的方式,军士和士兵们,然后是远处的树林,木栅栏上的步枪射击孔和碉堡等等。接下来再次拉近,谈队伍右侧站着的中尉和哨兵,聚光灯凝聚于桥上站着的这个人:“从外表来看,那个即将被处以绞刑的人大约35岁,是个平民。他的服装表明……”

这样的描述几乎看不出安布鲁斯·比尔斯的“创意”。它和许多17世纪以来的传统小说面目有着过强的相似性,尽管它在一开始就建立了某种紧张感,说这个人是将要被处死的人。在我看来这也不是什么伟大的创举,依然有着某种因袭性。这篇小说中伟大的创举在于:它有坚固的实和一点点渗透出来的虚构的尾巴,而两者的结合又是那么地融洽、巧妙、自然,成为了标识。

其后,第二段,作家充当起全知者,介绍起这个人:他叫贝顿·法夸;出身于亚拉巴马家族,这个家族历史悠久;他是种植园主,热心政治;支持南方的事业;具有些牺牲精神;“对于那条露骨的格言——爱情和战争都是不择手段的,他深信不疑”等等。随后话锋转向另一重的介绍,他在某天遇到了一个什么人,这个人是怎么向他“透露”北方军队的军事情报的,从而燃起了种植园主的破坏热情——但那个人其实是北方军的探子,正是他的错误提供,将种植园主贝顿·法夸拉至了死亡边缘。

从“现在”的一个场景切入,然后是一个回望式的楔子,第三段转回“现在”,这个现在是对第一段的现在的衔接。但因为有第二段的楔子,于是第三段的转场巧妙地从贝顿·法夸的“下坠”开始,“他已经没有知觉了,仿佛死了一般”。在这段开始,小说开始进入到“正规”,节奏感在变强变快,叙述成为主体。核心性的、种植园主的“逃亡之路”集中于这一段落中,这也是小说极为精彩和带有炫目感的一段,它占有整篇文字近三分之二的字数。“过了很长时间,他才被喉咙口的一阵剧痛从毫无知觉的状态中惊醒过来,紧接着是一阵窒息感。阵阵疼痛从他的脖颈开始,一直延伸到四肢以及身体的每一个细胞。疼痛似乎顺着一张精密的网络,闪电般地扩散到全身;疼痛又仿佛一条条火舌,让他觉得灼热难耐……”从这里开始,作家安布鲁斯·比尔斯开始从那种惯常的平庸介绍中挣脱出来,文字的神经末梢一下子全部张开,它们捕捉着来自感觉的每一丝微妙,而将它们骤然放大——这也是文学的重要功能之一,是其它学科所最不可替代的部分之一,是它所独具的魅力。在上个世纪的八十年代,中国的文学在某个时段集体集中地重视起感觉,描述感觉的微妙和独特成为一种集体共识,它甚至有了某种的过度——而此时的文学这种描述已经变得少见,至少是再次被稀释,作家们开始在故事性上更为着力,我们很少看见在感觉上和语词上的精心用力……我不会简单地判断说要感觉不要故事或者要故事不要感觉,简单地站在其中任何的一方,而是感觉,我们的写作是不是不应把它已有的、属于魅力和独特性的部分随时轻易抛弃,而跟随流行思想的变化而变化?我们是不是,应当把人类已有的一切书写经验都吸收到自己的写作中,让自己的写作拥有一个“人类经验的综合”,在这一基础上再进行前行和创造?当然,感觉在文学中的“消失”还有另外的原由,就是阅读者品味的改变,在一个快节奏的、丧失了耐心和敏锐的所谓“读图时代”,认真和耐心更成为了品味艺术的稀缺才能——作家们的适应性调整,部分地也使文学的品质有所降低,趋向通俗化,这是不争的事实。当然,这是题外,可这个题外实在让人不吐不快。

放大感觉,让落水后苏醒的种植园主贝顿·法夸每一个神经细胞都活跃起来,以至于它敏锐到……在水中,贝顿·法夸“看着”自己解开了绳索,感受着脖子的疼痛和脑袋的烧灼,“两只不听使唤的手没有遵从他的命令,它们迅速而有力地划水,游出水面。他感觉自己的头先露了出来,太阳的光刺得他看不清任何东西,而胸脯则急剧地起伏着——他忍着难以忍受的巨痛吞下了一大口空气,然而那团空气一被吸进嘴里立刻变得更为灼热——于是过了不一会儿,他不得不一声尖叫,把它又吐了出来……”写到这里,安布鲁斯·比尔斯向我们承认,“他置身于一种令人恐惧的紊乱之中,也不知是什么东西促进并改善了他的感官,使他觉察到许多以前从未觉察到的东西”。

我们应当记得小说在第一节中的那些平静介绍,譬如桥上的士兵和军士,譬如中尉,譬如远处的树林,木栅栏上的步枪射击孔和碉堡——它们有用。它们是有意的埋伏,接下来就是它们的上场了。士兵举枪。中尉下达一起射击的命令。碉堡里射出的子弹。然后是“葡萄弹”。在这里我们会发现,安布鲁斯·比尔斯的《鹰溪桥上》也符合短篇小说设计的一般原则:拥有一条显然粗大的故事线;波澜的设计是多重的,而它的一般顺序会由低而高排列,这种次序感的产生并非“现实如此”而是我们的阅读心理如此……小说中,士兵们使用的武器多少有个量级上升:一支步枪;一排枪;哨兵的“走火”,它增加了偶然性;大炮;发射葡萄弹的大炮……种植园主的危险以一种叠加的方式如影随形,一次比一次凶险。逃遁中的贝顿·法夸有一种“心想事成”的能力,虽然这种“心想事成”是灾难性的,是噩运的到来……“我们这样看待一个作家:他是讲故事的人,教育家和魔法师,好作家必须融这三者于一体,而魔法师是其中最重要的因素”——弗拉基米尔·纳博科夫的这句话对我深有教益,以至我已经是无数次地引用它了。正是在虚构的魔法的掩映之下,种植园主“忽然之间,他感觉自己正在快速地旋转,像极了一只陀螺……原来他刚才是陷进了一个漩涡,漩涡激烈地盘旋向前……”在一段紧张的、危险不断升级而感觉也炫目地发达的描述之后,文字开始平缓。阅读者始终提着的心也可略略地放松一下了:因为,贝顿·法夸终于挣断了死亡扼在他脖颈上的线,让他逃进了树林。小说在描述沙子,它竟然夸张地将它说成“像钻石,像红宝石,像绿宝石,像他能想象到的世上一切最美的东西”;小说还夸张地描述着树木和花朵,以及花香和风声吹过的鸣响,它说脱离了死亡的贝顿·法夸感觉此处实在是“景色迷人”。

故事的妙在于,它并没有至此结束,而是还有后续的小小绵长。贝顿·法夸“走了整整一天”,在说这句话的时候作家安布鲁斯·比尔斯收拢起自己的感觉,而是用一种简单的陈述将它说出:前面的那段水下挣扎和脱逃的时间被作家极尽地拉长,它经历着繁复的渲染,比喻套着比喻,夸张连着夸张,而树林中的逃跑之路因为匮乏危险和紧张感则被大大压缩,只有几句。依然要提及感觉的丰盈:如果这种丰盈只交给水下挣扎和脱逃的书写的话,它会让人感觉头重脚轻,有所失衡,故而安布鲁斯·比尔斯在种植园主进入到夜晚的时候再次释放他的感觉:“漆黑的树干形成一道笔直的墙,竖在道路两旁,慢慢延伸到地平线上,交汇成一个点,仿佛透视课上画的图案似的。”“他抬头,透过摇曳、茂密的树缝看到了闪闪的星星。这些星星硕大,明亮,旋转着旋转着,看起来陌生极了,而且结合得有些奇怪——他确信它们如此组合,是出于神秘和邪恶。”“道路两旁的树林里充斥着各种怪异的声响,他似乎从这些怪异声响中听到,某个人在用一种奇怪的、他所听不懂的语言在轻声说话。”“他口渴得要命,连舌头也肿了。他把舌头从齿间吐出来,想借凉风来降温。这条毫无人烟的大道上,草坪是多么柔软啊!此刻,他再也感觉不到脚下有什么路了!”

感觉,奇妙的、有着夸张感的感觉还在铺展,它们用一种多少有所溢出的方式将他送到了自己的家门口。“他推开门,走上宽敞的白色甬道,只见一件女人的裙衫迎面走来,他的妻子容光焕发,娴静而甜蜜,此时她正站在走廊的另一侧,微笑着站在台阶下等待……”

我们看到,在种植园主贝顿·法夸终于逃过大劫之后,他的感觉(小说家所描述的)并不是一个统一性的,而是时而美妙,时而平静,时而璀璨,时而阴郁,时而还有点小小的恐怖,然后又是或美妙,或亮丽,或沉郁——小说的色彩感和明亮强度几经变化,有时的变化甚至是极为迅捷的,然而它们却又是融合的,不会给它的阅读者带来丝毫因强度变化和色彩变化而造成的不适……这一技巧其实极值得称道,它的难度极大。在我看来,之所以安布鲁斯·比尔斯所书写的感觉上的变化给我们那么强的融合感,一是因为故事的紧张强度,我们始终跟随着故事的发展试图尽早知道“他怎么样了?他有没有被打死?他后来又怎么样了?”故而暗暗地“忽略”某些轻微的不适甚至是溢出的地方;一是因为它在贝顿·法夸落进水中的时候就开始了它具有幻觉性和炫目感的夸张,这种夸张一路前进而且越来越强,可我们已经“适应”了感觉的夸张,以为它可能是作家的炫技,是有意放大了感觉(所谓“感觉派”的习惯做法),甚至早早接受了小说中的宣称,“他全身处在可怕的紊乱之中,也不知是什么东西促进了、改善了他的感官,让他觉察到许多过去从未察觉的东西。”

是的,小说在最后“摧毁”了我们刚刚才适应下来的温暖和温情,以及种植园主终于返家的短暂欢愉,而且是摧毁了两次:一次是,贝顿·法夸张开双臂,朝着妻子奔过去,然而就在他将要抱住妻子的时候“只觉得脖子根上重重地挨了一下。一道耀眼的白光在他的四周闪耀,随之是一声巨响,仿佛是大炮的轰鸣——”;一次是:“贝顿·法夸死了。他的尸体,连同那折断了的脖子,在鹰溪桥的枕木下慢悠悠地晃来晃去。”

整篇小说的结构是简单而完整的,它有极强的故事性和故事围绕,只有第二段的插述性补笔是荡出的。如果用现代一些的技术它完全可以做成更小的楔子,天然而自如地楔进整个故事,就像胡安·鲁尔福或加·加西亚·马尔克斯所运用的那样。它由具有紧张感的叙述开始,从而紧紧抓住了它的阅读者,而这份紧张感贯串整部小说,形成强大的故事推动力——这一点不应被轻易忽略。小说始终有一个吸引力原则,这个吸引力可以由紧张感、氛围感、故事感、情感、语感和思辨性构成,对于作家来说它必须始终地在着,否则再为深刻的思想也可能会沦为“一腔废话”。感觉的运用是这篇小说的主要特色之一,它构成美妙和魅力,更为特色的点是它从种植园主落水之后骤然放大,有了溢出和幻觉性的夸张,它其实一步步地在提醒我们“这不是真的”,但作为阅读者却也一步步地选择忽略,偏偏认定它“可能是真的,应当是真的”……这种心理博弈在别的小说中极为罕见,我们多数的小说往往做的是尽力说服:它是真的,它就是真的;而阅读者则一路怀疑:真的如此?真可以如此?小说在“再造一个真实”的时候往往会更为逻辑和严谨,它始终在埋伏说服我们的力量并让它环环相扣,而《鹰溪桥上》则是奇妙而有意地动摇它:前一句话还在说“林子似乎无边无际,连绵不断,甚至连一条樵夫的小径也看不到”,后面就衔接的是“这条路宽阔笔直,和城里的大街一样,但看起来却似乎未曾有人走过”;前面描述着夜色和它的阴郁、邪恶、神秘,接下来的描述则变成了有光的早晨,“眼前的景象还都是他离开家时的模样,在晨曦的映照下,显得明亮而美丽”……

一个边缘处的战争故事,它与战争有着密切的关联却并不来自于敌对双方的战场,但毕竟,一个人,一个名叫贝顿·法夸的人,因为战争的缘故而死亡。这篇让人感吁的小说写下种植园主的死,从开始到结束(中尉下达行刑的命令,战士们抽掉木板,贝顿·法夸被吊死),所需要的“物理时间”大约仅是几秒钟,至多半分钟——然而,这篇让人感吁同时又让人赞叹的小说却使用“强大的虚构”,为贝顿·法夸建造了“另一条时间”,非物理性的时间,正是利用这条非物理性的时间贝顿·法夸才得以有限度地“实现”他的逃亡,让他在这条非物理性的心理时间里存活了整整一天。在这一天里,他经历着紧张,恐惧,艰难的逃亡,经历着时间在他生命中所构成的涡流与回旋,经历着痛与苦,当然,也经历着对日常和生活的重新发现。正是那种“濒死”,使他察觉到在日常中忽略着的丰富和美,使他重新认识到树和树叶,树叶上的小虫,在水波上“载歌载舞”的蠓虫与掠过的蜻蜓;使他重新“认识”着河岸的沙子,这沙子竟然“像他能想象的世上一切美丽的东西”。让他重新识见的还有他的妻子,小说中,曾三次提到他的妻子,直到他朝她奔跑过去的那一刻——因为“濒死”,这些在日常生活中习焉不察的一切都被他重新发现、重新重视,而这所有的“重新”都生长于另一条被作家虚构出的时间线里面,小说的最后一刻,两条时间线(物理的和虚构的)重新融合,贝顿·法夸的“逃亡”和所有的遇见在真实中是不存在的,它属于虚构。

三 篡改或者“修正”

不止一次,我向朋友们和我的学生谈论这篇小说,一起分享和感受它的魅力,但我承认在复述的过程中我悄然地篡改着小说的原貌。相较而言,我以为我的篡改或修正是有道理的,它或许使这篇小说“变得更好”。罗素在谈及哲学家赫拉利科特时谈到,“研究一个哲学家的时候,正确的态度既不是尊崇也不是蔑视,而是应该首先要有一种假设的同情,直到可能知道在他的理论里有些什么东西大概是可以相信的为止;唯有到了这个时候才可以重新批判的态度,这种批判的态度应该尽可能地类似于一个人放弃了他所一直坚持的意见之后的那种精神状态。蔑视但妨害了这一过程的前一部分,而尊崇便妨害了这一过程的后一部分。”我觉得,对待文学和文学经典大抵也应当是这样的一种态度,认可并吸纳它的好,怀疑和修正它的某些不妥帖和不那么恰应的部分,至少是提出怀疑——毕竟,“相对于上帝来说莎士比亚至少有一千条错误。”

在之前的《匠人坊》系列,谈及海明威的《白象似的群山》时我也曾有小小的篡改,试图将他小说第一段“抹去”而将其中的某些要素做成楔子塞进对话中——我惊艳于所有经典小说的经典性表达,它甚至会让我生出崇敬和叹服,但我也愿意并始终坚持做一个审视者,让我不怀疑地全盘接收是做不到的。

在对这篇小说的篡改中,我会把种植园主贝顿·法夸的名字隐去,只说他的身份——种植园主,我认为这样的变动会使受刑者从一个具体的“他者”成为更多的人,我们所听到的便不再是一个具体的“别人的故事”,而可能是我们中的某一个或每一个;我会隐去小说中谈到的贝顿·法夸的政治倾向,也会把他走向鹰溪桥的固定意图“模糊化”,在这里,走向鹰溪桥的可能是间谍、破坏者,也可能是一个无辜的人,他可能只是专注于桥那边已经成熟的橡胶树。在讲述中,我的“变动”还有:种植园主被吊在桥上,灰眼珠的中士举枪瞄准,上尉下达命令,结果灰眼珠的中士枪法不准打断了悬挂种植园主的绳索……这一变动属于记忆的偏差而非是有意,我实在想不起自己为何有那么固执的印象,甚至让我想纠正小说的原文。和这一记忆偏差相呼应的变动还有一处,出现在结尾,我说,种植园主死了。他的尸体,连同那折断了的脖子,在鹰溪桥的枕木下慢悠悠地晃来晃去。他脖子上的枪洞,正缓缓地涌出血来。这些血滴是我塞给小说的,可我却习惯性地认为它属于小说原有——它的下滴更有质感,也更有让我们吁嘘的力量。

我还悄然地改变过小说中的“景物描写”,或物理、平静(让它构成与种植园主贝顿·法夸内心紧张的张力),或夸张(放大贝顿·法夸的心理感觉,让它直接影响到对外界事物的观看),或强化(譬如我曾悄然强化贝顿·法夸被漩涡喷出、爬过沙子之后的“看见”,为它添置了树木的高大葱郁,添置了强烈的、有着粘稠感的阳光,阳光的重量感和毛茸茸,添置了树叶的苍翠和摇曳,飘动中的风和树叶上的露水,露水在下落过程中惊起的黑色小虫,它飞动的匀称和美——我希望通过这一“强化”使我们更能珍视我们生活和日常中的忽略,更认同贝顿·法夸的珍视,尤其是在他经历一次“死别”之后。)这里的改变更多是游戏性的,甚至是末梢性的,可我不愿意让自己忽略它。我一直认同弗拉基米尔·纳博科夫的一些文学理解,譬如他认为文学是不能通过囫囵吞枣的方式对待的,我们在阅读的时候,应当注意和欣赏细节、心灵、脑筋、敏感的脊椎骨,这些才是看书时候真正用得着的东西……在细微中的贮含往往是整体性和深刻性的有机组成。

可能,我还会修正它的段落分布,譬如取消第二章节,但把第三章节细分成第一次挣脱、第二次挣脱和第三次挣脱,然后是穿越丛林的回家之路,然后是,“贝顿·法夸死了。他的尸体,连同那折断了的脖子,在鹰溪桥的枕木下慢悠悠地晃来晃去。”它可能更有整体性;同时它也在波澜的起伏上更为明晰些;感觉的作用也可以进一步有所强化。

我的“变动”或多或少改变了小说的原有主旨——在安布鲁斯·比尔斯的笔下,作为南方种植园主代表的贝顿·法夸有着强烈的政治倾向,“支持南方的事业”,他走向鹰溪桥的目的也很是明确,就是侦察和破坏。因此,他的死亡多少有咎由自取的性质,甚至包含了一点儿惩戒的意味。而我在篡改和修正的过程中取消了种植园主的名字,取消了他的政治倾向,篡改了他前往鹰溪桥的意图(他的橡胶园在桥的对面),这样,《鹰溪桥上》就变成了对生命价值的吁叹以及对战争残酷性的反思,是一种人人可能处在的境遇的可能。在这里,那位种植园主的有辜无辜已经不再那么重要,我们看到的是一个生命的即将消亡,是他珍视的、珍爱的一切的消亡——即使他是有辜的有罪的,也会或多或少唤起某种的惋惜和悲悯。但这一变动,多少也是贮含于安布鲁斯·比尔斯的旧小说中的,因为那条虚构的时间之线提供了这一可能。这篇小说的主旨其实具有双重的向度,这也是它巨大的魅力之一。

唤起悲悯,在我的审美意识中它属于艺术的高格,尤其是小说的高格。好的小说或多或少都有这一朝向,而我篡改的,不过是使《鹰溪桥上》有所埋伏的这一点变得粗壮、明晰而已。我认为,这一明晰,能产生更为宽宏和深入的力量。

从安布鲁斯·比尔斯的写作中我们看到,强大的虚构确可产生出某种真实来,它甚至会比日常的真实更有真实感,更有打动的力量。我们也可看到,小说的真实可以不同于日常的、生活的真实,它可以是由作家“创造的真实”,只要它有足够的、强大的说服力。“真实”不应成为写作的困囿,只要能对我们的表达、我们的小说有益,我们可以“打破”日常的真实而进入到另外的“真实感”中,凡墙皆是门。

本文刊于《小说评论》2021年第5期

(编辑:李思)