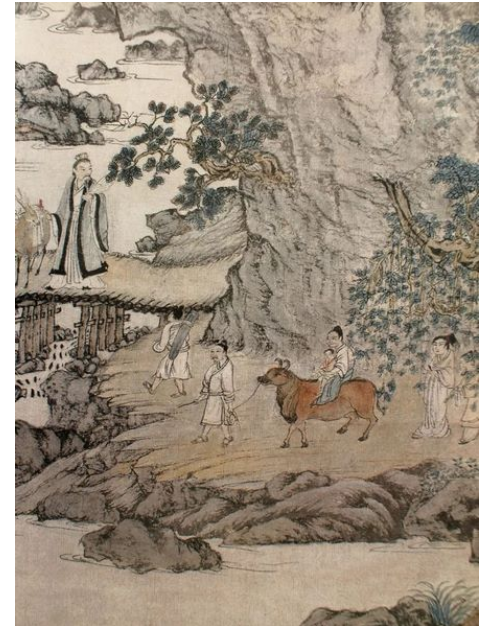

元 王蒙《葛稚川移居图》

在中国绘画流传的长期过程中,早就存在着表述绘画的各种话语体系,先秦诸子记载多涉绘画的功能运用,晋唐已有画家本人记录创作经验,以及收藏家归拢的画史、理论家总结的绘画理论,此后代有传承增益、扩展更新,成为中国绘画发展的指导性话语。

中国绘画理论不可能跳出中国思想史的演绎规范,即依照前贤语录加以阐释和生发,并不断产生新的权威语录,而这些新旧语录并不需要逻辑推演过程,有的甚至违背客观史实,如“南北宗论”。人们长期以来的思维习惯是,在前贤的片言只语中参悟,得到个人不同的体会,指导自己的创作实践。

这些语录体美术话语,经过长期流传,有时得到特殊时期或特殊人物的强化,更成为天经地义的流行话语。尤其在中国绘画走过顶峰以后,需要呈现多元发展的时候,流行话语常常会被强势话语权一方掌握,用作排斥多元化共存的工具。如当前很多诟病第13届全国美展的言论,正、反两方无不停留在以流行话语为依据,很难达到认识问题,指导未来中国绘画创作的实际效果。本文试图对影响中国绘画最典型的一组流行话语,进行源流考证、逻辑推论,以期揭示它的荒谬无稽,意在引起中国绘画理论界更广泛的思考。

唐 韩滉《五牛图》(局部)

中国画之概念

中国画,这个称谓,大约始于近代,以油彩为主导的西方绘画传入本土,为了区别外来画种,就把中国本土的绘画称为国画,民国后始有中国概念。在此之前,作为严格意义上有意而为的本土绘画,从新石器时代的彩陶,到战国时的帛画,汉代画像石、画像砖,到晋唐屏风、壁画、纸本绘画,有着完整清晰的发展脉络。《周礼·冬官考工记》中记载:“画缋之事,杂五色。”《汉书·苏武传》有:“竹帛所载,丹青所画。”国人长期以来称这项艺事为:画、画画,绘、绘事,丹青。

西画的笼统概念下,有具体的油画、水粉、水彩、版画之分。油画具体标识为:布面油彩或木板油彩,可见西画是按材质分类的。而中国画只是指中国人按照一种古老的方法所画的画,概念的内涵和外延显然有些模糊。所以一直以来都有人试图给这个画种进行科学定义。最极端的观点甚至说:中国人画的油画也应该是中国画。这显然是对试图从精神层面给中国画定义的反讽。

中国画这个概念经过民国时期顺当地流行,此后不断受到科学性的质疑,最典型的是中央美术学院曾于1954年将国画系改为“彩墨画系”。彩墨画的叫法,相对具有科学性。笔者认为,如果西画种类没有水彩,称中国画为水彩画更恰当,墨也是一种色彩。我注意到当今学界已经习惯于用“纸本水墨”给中国画做标识,叫水墨画以避与水彩画重名,应可就此不再纠结。

笔者过去倾向于给中国画定义为:以毛笔为工具,用水质颜料,画在宣纸上,符合中国人审美特质的绘画。但是绘画发展史的过去和未来,已经或可能打破上述所有界定。比如:指画、泼彩,可以不用毛笔;是否有人用油彩画在宣纸上?丙烯是水质颜料,已经中西画通用;中国画的历史基材很丰富,以后仍将有越出宣纸的探索;审美趣味更会随着不同文化的融合,趋于一致。台湾画家丁雄泉的水墨画就是范例,他已远远超出了中西合璧的范畴,西方也有人尝试将油彩调得很稀,泼到画布上显出水墨画的效果。

因此,作为当代中国水墨画家,首先应该具备正确的认知,以及开阔的眼界,才能面对未来的创作。在绘画产生的原初,没有人规定画家画什么,怎么画。先贤们那样画了,只是他自己的感受,或偶然的表达形成了经验。

中西绘画究竟有何区别

最典型的说法:西画是表现科学的,中国画是表现哲学的。我常听到一些画家说,中国山水画表达的是天人合一宇宙观,从老庄哲学中阐释人类至高无上的境界。我开玩笑说:天人合一长什么样子?老庄哲学是怎么阐释的?我怎么没有看出来。如果真的有哲学意义,画家不妨写一篇更明确的论文,而不要用这些大而无当的含混词语来壮绘画的声势,搪塞赏画人。

宋 赵佶 《听琴图》

笔者后来反复思考这个问题,中西绘画究竟有什么区别?结论是中西绘画没有截然的本质区别,中西绘画的起源,从岩画到壁画,演变成各种装饰功能的绘画,创作规律是因不同的颜料属性而总结出的经验。若硬要往哲学上靠拢,那只能说不同文明的国度,整个社会生活无不是不同哲学的反映。

笔者认为西方哲学的精髓在于苏格拉底的名言:“我知道我不知道。”其要义在于:即使神谕说我是最聪明的人,我也不知道我聪明在何处,因为我并不比别人聪明,以及对世界充满未知。这样的哲学思想让西方人永远不会停留在眼前的制高点上,反映在绘画上,西画更少概念化的因袭桎梏。

中国画为什么纠结于师造化,还是师古人?归因到中国哲学,盖因为中国人的思维定式,对经典,对前贤,认为都是至理,不可逾越。几千年一贯的思想方法诠释前贤语录,反映在绘画上,毫无疑问应当以前人最高成果为范本,推演生发、触类旁通。我们如果知道为这样的思维方式感到可笑,中国绘画的许多问题就迎刃而解了。

简单地说,绘画是通过画家的天赋或技术呈现的图式,可以是画家的主观表达,也可以是单纯的美图,其终极意义必须通过分享实现传播,方可称为艺术,没有分享功能即为自娱。

中国绘画的“笔墨”

笔者以为,所谓笔墨,就是运笔施墨(包括赋彩)的技术,中国文化语境,总是有人喜欢将简单的问题竭尽所能讲复杂,这样就可以站在别人无法理解的高点获得话语权。我在很多场合听人将“笔墨”二字上升到“笔墨精神”,忍不住心中窃笑,想起一句调侃人的话:自从得了精神病,讲话顿时就铿锵有力地精神起来了。牵强的旧词翻新,是这些人津津乐道的学问,也是留住他们的精神家园。

文学语境里的笔墨,是指笔和墨生产出的文章,作为绘画术语,原本指用笔和运墨两种技术。唐人张彦远说:“骨气形似本于立意,而归乎用笔。”“运墨而五色具,是为得意。”宋人韩拙说得更简单明了:“笔以立其形质,墨以分其阴阳。”到了清人沈宗骞始强调笔与墨的相辅相成:“以墨代色而已,非即墨也。且笔不到处,安得有墨?即墨到处,而墨不能随笔以见其神采,尚谓之有笔而无墨也。”

明 钱选 《王羲之观鹅图》

把笔墨作为绘画技术的整体概念,在于强调物象的形与质,用线表达的同时离不开墨的运用,施墨的过程中不可忽视笔的作用。这就是我常说的:线条的干湿浓淡,运笔的疾徐变化,笔路与物象的肌理相合,墨晕不离形质,而充分展示笔性。加上宣纸基材的自然漫漶,就形成了中国水墨画特有的笔墨趣味,这无疑是需要技术面支持的手段,刻意强调到精神高度,只会夸大走形。

有人将笔墨解释为线条是中国画的生命,块面属于西画。以存世最早的帛画《人物龙凤图》为例,已经有了用线条粗细表示质的厚度之端倪,墨块显然表示同质的面广度。笔者认为线条初始产生于对应基材的刻画,中西岩画皆如此,再就是便于简单的表示物象。当绘画基材允许和绘画能力提高后,线条不足以表达出物象的丰富性,画者就会尝试单色的块面,以及更具表现力的色彩。

没有谁规定中国画必须要用线条来表现物象,事实上绘画中的多数线条并不是物象的轮廓线,而是标示物象的边际。我们很快就发现马王堆出土的帛画线条多为龙鳞、花纹所实有,物象因为用上了丰富的色彩,边际能够与底色分开,线已经隐去。这一点可以从很多汉墓壁画上看出,我第一次是从扬州出土的汉代漆画上发现的。(见扬州出土东汉墓漆面罩)

强调笔墨的逻辑在于强调绘画与书法的关系,书画同源,几乎已成为写字画画的人挂在嘴边的话。但史实证明书画不同源,仰韶时期成熟的彩陶《鹳鱼石斧图》距今下限5000年,殷墟的甲骨文距今只有3000多年。逻辑地说,绘画始于无意识的感性,文字始于国家管理的记事需要,是信息符号,二者具有本质区别。最早论述书与画在创作方法上类同的是赵孟頫,唐人张彦远则说到仓颉造字时,“书画同体而未分。”这只能说明文字初创时借助于象形图案、符号。

明 沈周 《东庄图册之十》

而书画同源论者的论证逻辑,是要表述书法在绘画发展过程中的重要意义。同样,笔者在扬州出土的汉代漆画上发现,后代流行的小篆线条,早已活灵活现地出现在画面上。我还看到东晋山西琅琊王墓出土的漆屏风,绘画和文字的线条明显同质,显然出自一人之手,总不会有人以为漆屏风是文人所做吧?我想,为什么不是后来成熟的文字书写取法于先成熟的绘画线条呢?最少也是同时代的书者与画者,出于共同的审美取向,互不影响。

书画同源的逻辑继续向前拓展,得出另一个结论:文人参与绘画让中国画发展到新的高度。我们以绘画新高度的东晋画家顾恺之为例,是他作为文人,进入绘画领域,让绘画创造了高度,还是他作为一个职业画家恰好也是有文化的人?要知道,在社会发展的早期,很多人是通才。欧洲的画家达·芬奇,同样也是科学家。唐代大诗人王维应该是文人生涯中客串画了画,后世传说他首创渍墨法,20世纪出土的隋代墓中,屏风上的画就已经出现了这样的画法。

中国画既然从汉代开始线条就已弱化,为什么到后来又加强了呢?我不能确定魏晋时期是否有西域宗教绘画传入。到了唐代,曹衣出水、吴带当风,那是发现了线条画的美,可以独立存在,延续到宋代李公麟仍有发展。这是绘画方法的丰富,而不是所谓笔墨的规定。笔者倒认为,正是因为中国哲学的认识论影响,让后世绘画停留在线和墨的二维表达。中国人对于已经认识到的事理,即不再向前探索。比如绘画,不管从什么角度都无法穷尽物象的全貌,那就不需要进行新的尝试,索性追求二维的至简画法。这种惰性绘画方法的演进,一直等到西学东渐后才有所改变。

绘画线条中明确能看出书法的节奏,已经到了南宋梁楷的人物画,线条显然得自文字书写的用笔。更晚的赵孟頫形成文字论述:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”

文人画是一个伪概念

赵松雪之类的文人士大夫参与绘画,引出了一个最要害的概念:文人画。前面说过,世有通才,职业画家中有文学造诣很高的文人,或文学造诣很高的文人,终究做了职业画家,文徵明、沈周、唐寅、徐渭均属此类。职业文人中有人喜欢业余偶尔画几笔的,如苏轼,后世更多文人士大夫以墨戏遣兴,或因穷困潦倒遁入书画圈谋生。文人因其名声,获得绘画本体之外的附加值,这是确定到具体文人的画,画因人贵。

北宋 郭熙 《树色平远》

美术史上参与绘画的人,有单一社会身份的画家,更多其他社会身份的人:皇帝、贵族、官员,秀才、塾师、文人,闺阁、戏子、青楼,或者还有其他各种能人工匠参与其中,包括地域性的农民画,肯定也由来已久。帝王绘画影响最大,官员绘画虽有被鉴赏家蔑称为“纱帽”,当朝肯定炙手可热,闺阁、青楼绘画因为背后的红颜,一直被文人雅士乐此不疲的追捧。以画者特殊身份为附加的绘画都已各得其所,唯独文人的画,不以得到附加值为满足,居然反客为主,以文人优越的身份标准贬低绘画专业的优劣标准,进而颠覆绘画的评价体系,把“文人的画”作为标格加以推广,臆造出一种与文人身份无关的所谓“文人画”。

纵观中国绘画史,文人画概念正是肇始于士人与职业画家争地位,苏轼所言:“观士人画如阅天下马,取其意气所到;乃若画工,往往只取鞭策、皮毛、槽枥、刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。”这纯属一时义气,虽被后世广泛引用,却没有真正影响到他同时代及后来很长历史时期的绘画标准。启功所着《戾家考》一文(《文物》1963年第4期),详细考证了士夫画家争主导地位的演绎过程。

启功开宗明义:“今人对于技艺的事,凡有师承的、专门职业的、技艺习熟精通的,都称之为‘内行’,或说‘行家’。反之叫做‘外行’,或说‘力把’(把,或作班、笨、办),古时则称为‘戾家’(戾,或作隶、利、力)。”

文中记述赵孟頫为士夫画争行家地位的言论:“赵子昂问钱舜举曰:如何是士大夫画?舜举答:隶家画也。子昂曰:然,观王维、徐熙、李伯时皆士夫之高尚画,盖与物传神。在尽其妙也。近世作士夫画者,其谬甚矣。”钱选很明确说,士夫画是外行画。赵孟頫所说的徐熙、李公麟,却是画家中的士夫,或者王维也是画家,身份被文名所掩。赵孟頫本人也是画家中的士夫,但他所见普遍的士夫画,乃“谬甚”。他为什么要替士夫画争地位呢?盖因他作为士夫,不甘与匠人为伍,其实这也“谬甚”。

元 倪瓒 《虞山林壑图》

至晚明,对行家、隶家的评价,犹如天平逐步倾斜到隶家一边,董其昌引述赵孟頫与钱选的对话被改编成:“赵文敏问画道于钱舜举,何以称士气?钱曰:隶体耳。画史能辩之,即可无翼而飞,不尔便落邪道,愈工愈远。”这种改动大概不是治学不严谨,而是信口开河,如同南北宗一样的刻意编造。

于是到了王翚,就在题画中写道:“子昂尝询钱舜举,如何为士大夫画?舜举曰:隶法耳。隶者以异于描,所谓写画须令八法通也。”启功清楚地梳理出,外行的代名词“隶家”,如何演变成了“隶体”“隶法”,中国绘画概念里又一个讳莫如深的“写”,终于露底了。王翚的言辞当是对董其昌“士人作画当以草隶奇字之法为之”的发挥,后世所谓书法用笔,篆隶入画,皆出于此。

董其昌对文人画的倡导,一方面是为了突出身份优势,另一方面是为了掩盖技术劣势,在他同时代的那么多优秀画家中,他的创作理论除了给自己带来利益之外,并没有形成创作潮流,它的贻害更体现在此后的300年里。

美术史昭示,绘画首先走过由简到繁的过程,成熟以后再走向从繁而简,这是毋庸置疑的事物发展规律。笔者认为,梁楷开创的画风可称为简笔画,后来杰出者有朱耷。文人不谙技法,所画多属三流简笔画之列,于是画得简单,缺乏技术性的绘画就成了文人画的标准。汉画像和明代青花瓷上的人物画线条,分别代表走向繁复之前和之后的简练,显然应该成为文人画家最高级的追求,却肯定不是出自文人笔下,可以确信出于工匠之手。这里的简与繁还有材料、画面大小和实用等多方面因素,所谓顺势而为、应运而生,并不是画者念念不忘的主观创作。

工笔作为写意的对应

以黄荃和徐熙为例,一个称为皇家富贵,一个称为落墨法。中国绘画语境中的另一个不准确的概念“写意画”,现在又上升到了“写意精神”。

五代 荆浩 《匡庐图》

写意原本是文学词汇,用于绘画语言最早见元人夏文彦的《图画宝鉴》:“以墨晕作梅,如花影然,别成一家,所谓写意者也。”不知什么时候,由何人首创,将“写意画”与“工笔画”作为相对应的两种绘画科目。

黄荃和徐熙,皇家富贵的精工细写,演变成后世的工笔画三矾九染,对应徐熙野逸的落笔即成,不应该是工笔与写意的关系。严格地说,任何绘画形式都是写意,一是再细致的观察也难以呈现客观的物象,二是经过主观取舍、寓意,所表达的都是意象。北宋花鸟画已经初见笔法疏密端倪,但其写意、表意的倾向十分一致。按照“写意画”即纵笔挥洒的概念,徐熙的《雪竹图》几乎与黄荃一样精致,区别在于一次成型的落笔技术,这才是典型的笔墨精到之范本。所以工笔画对应的名称应该是放笔画、落笔画,或者叫粗笔画,学术一点,就叫意象画。

写意精神又从哪里来的?大概是套用陈独秀的“写实精神”。面对清代以来中国绘画的腐糜,陈独秀于1917年在《新青年》发表的《美术革命》一文中说:“改良中国画,断不能不采用洋画的写实精神。”他说:“学士派鄙薄院体画。专重写意,不尚肖物。”或许这段话才是写意及写意精神的出处和释义。写意精神所反对的正是精工细写,提倡不拘泥于物象。

艺术呈现的丰富多姿,可以重写实或意象,也可以诉诸具象或抽象。因为晚明以降所谓的文人画,特别是山水画已经完全抛弃自然和审美两个重要元素,偏离艺术本质太远,所以强调以“写实精神”来矫正它。20世纪百年,刚刚纠正了一点,“写意精神”又变本加厉地杀回来了。写实需要面对自然,发现美,用艺术语言表达出来,需要一点刻苦精神;写意常常可以任意,只要有胆量发挥,再运用新词汇、新观点阐释,实在不需要费什么精神。

美国的中国美术史学者高居翰曾指出:写意手法的普遍使用,是清初之后中国绘画衰落的重要原因。他说:所谓率意与自发性的画风是注入中国画坛的一支毒剂,它使画家在某种语境之中重画面效果而轻画外之理……他还指出:工笔作为写意的对应,“工于技法的用笔”之外还有“画工”“工匠似的手法”这样的贬义;“写意”则近乎“描绘思想”般的高级。

写意为优的观点背后仍然是在暗示文人画的高尚,高居翰列举大量事例证明,写意对画家采用粗疏、率意的笔法制作简单化的绘画,最具有理论意义。而在盛行写意画的语境里,顶级收藏家仍然对院体画情有独钟,或者收藏写意画的人观赏到博物馆里的藏品,才发现写意画有些寡味。(高居翰引文见《湖北美术学院学报》2004年第1期)

说到底,写意精神仍然是画家满足自我创作的任意、率性,而单方面喊出来的口号。笔者怀疑,这一语词,又是出于闭门造车的学院论文。艺术要么精美绝伦,要么绝妙无比,如果无法打动赏画人,任何说辞都显得苍白。

唐 韩干 《牧马图》

结语

当代中国绘画鉴赏语境,事实存在着三种并行的标准:一是展览绘画题材的高大上,也有人从形式上将之概括为黑大粗。对第13届全国美展指责最多的是对着照片描摹,笔者认为,即使不提供对应的照片,这种绘画水平的画也不应该入选,多数人把投展作品的制作模式归结到近年来工笔画占了上风,结论自然是提倡“写意”,我想如果“放笔”“粗笔”占主流,美展更将惨不忍睹。二是美术教育刻意强调创新,我想这也不无道理,创新能力应该作为培养艺术人才的功课,但学生走出校门必须根据不同的绘画使用功能,以自己所积累的绘画能力创作出不同需要的作品。比如投展与家庭装饰的差别,如果照搬创新标准,必将对这两种当代最典型的社会需要都无法适应,只能抱怨。三是艺术品市场的大众审美取向,虽没有明文规定,却是不离历史传承的标准。很多画家对艺术品市场很藐视,他们并不排斥自己的画作能在市场上流通,如果某种形式的画市场不认可,或某位画家不被市场认可,他们常常把这种不认可的东西称之为学术。这正是单方面话语权,赏画人的地位缺失,造成了市场与学术的对立。其实,画家迎合投展美术标准,并不比应对大众审美标准更高尚,相反,显出更势利,可以说,得到奖项与被赏画人购买,都是对艺术创作的激励。很多画家以精工细作去投展,用粗制滥造去应付市场,实在让人感到痛心。未来中国绘画,可能在很长时期内维持这三种标准并行的格局,对于画家而言,作品要么走进艺术博物馆,要么走向寻常百姓家,这两者不是对立的,而应该是兼容的。评奖者和投展者都认识到这一点,就会提升入展作品的质量。而艺术品市场的开放性,机会比投展更多,把作品交给赏画人检验,在流通的过程中更能得到激励和提高。学术是现象的归纳,以及符合逻辑的思考,脱离实际,停留在陈腐概念上的美术话语,没有学术意义,完全是伪学术。

(编辑:李思)