英国艺术家大卫·霍克尼的中国首个大型展览“大卫·霍克尼:大水花”正在北京木木艺术社区举行,百余件作品呈现霍克尼从20世纪50年代持续至今的艺术生涯。针对霍克尼与中国古代书画作品的特殊关系,展览策划了独立单元。《康熙南巡图》与霍克尼受此作影响创作的相关作品并置,呈现出跨越文化背景和时空的对话。中国画的技巧、图式、视角等方面都对霍克尼影响深远。

1983年,首次看到中国卷轴画《康熙南巡图》的霍克尼觉得自己“卧游了一座中国城市”,认为“中国的长卷对我之后的创作影响很大。因为我觉得这更接近于人眼观看世界的方式。”霍克尼一直在思考的“观看”问题,也在中国画中得到很大启示。

“当代中国已迎着科技,欣然接受西式的观看方式,电视和摄影俨然成为主流——即使他们口口声声说不希望太过西化。……看来摄影主宰世界的程度,无论汉语或英语世界,都一视同仁。”

——大卫·霍克尼

大卫·霍克尼

1981-2019:霍克尼的北京之行

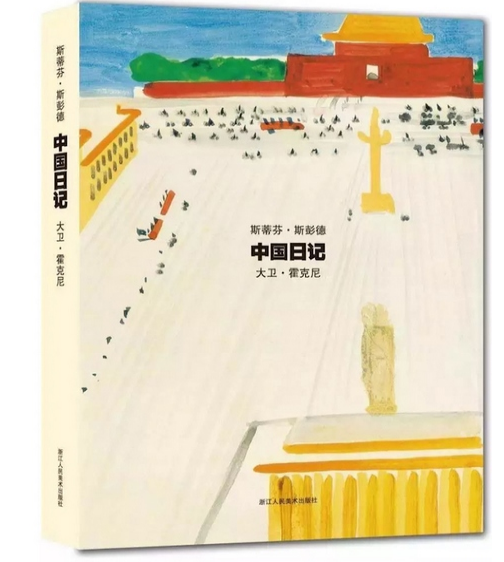

1981年5月20日至6月11日,因《中国日记》(China Dairy)一书的委托,44岁的英国画家大卫·霍克尼与英国现代派诗人斯蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)结伴在中国进行了为期3周的旅行。他们先后游历了香港、北京、西安、南京、杭州、无锡、上海、桂林、广州等十个城市。斯彭德用文字写下当时的所见所闻和所感,既是画家又是摄影师的霍克尼,用画笔和相机记录下20世纪80年代初的中国面貌。

大卫·霍克尼(右一)与斯蒂芬·斯彭德(右二)在中国

《中国日记》的内容“就像三个小学生第一次出远门一样新鲜”,既包括斯彭德生动有趣的文字叙述,也有霍克尼以独特视角创作的158幅插图,包括水彩、素描、摄影和地图。来到中国之前的霍克尼,并没有真正接触中国艺术,他当时对中国艺术知之甚少,了解到的也只是浮光掠影。斯彭德认为“中国画好像不过如此”,霍克尼也认为“看起来是这样”。

霍克尼到北京的第一印象是“北京的机场如此朴实无华”,以至于让他们产生“中国是世界上最没有力量的国家”这样的错觉。在斯彭德的描述中,北京的风沙让当地建筑看起来就像是沙漠里一排排的坦克。而中国给霍克尼留下最深刻的印象就是当时的反差:城市与乡村,旧时封建社会国家与社会主义国家,新与旧、老与少……以及延续至今的拆与建。“紫禁城萦绕着过去的历史和灵魂,天安门广场则激荡着未来及生活在当下的人们。”在观看完故宫太和殿后,霍克尼说了一句“这里看起来就像被掠夺过一样”,他因故宫外部的轰动和内部的荒凉而感到惊恐。

霍克尼与斯彭德

在南京时,他们还偶尔顺道观看了画家吴悦石的展览,霍克尼很欣赏他对于水墨这一创作媒介的独特感知,以及他处理主题的方式。他们特意安排了行程到南京国画院,和这里的艺术家交流,霍克尼曾谈到看到他们书法作品时的感受:他们可以在汉字中加入各种情感,甚至幽默感,让这些字变得好玩。

在杭州时,霍克尼坐在运河旁的石阶上,描绘运河的景色,身边围绕着看他画画的孩子,霍克尼最终放弃了画画,转而为孩子们拍摄照片。在当地的艺术学校,霍克尼终于有机会尝试他感兴趣的中国毛笔和宣纸,用水墨为校长创作了一幅肖像画。在当晚,霍克尼买了几只毛笔和墨汁,模仿中国书法,为朋友们写明信片。

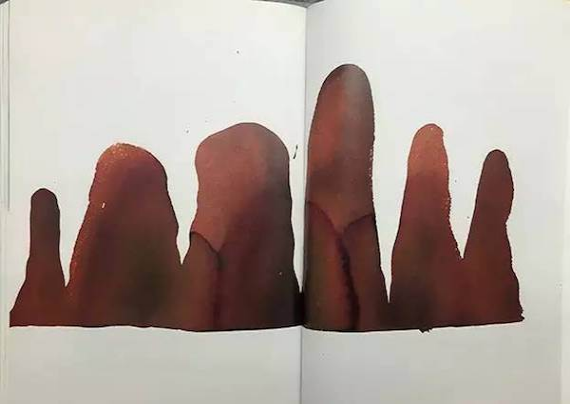

对霍克尼而言,这次中国之行让他印象最为深刻的是桂林,甚至在飞机还未落地时,他就被那里的风景迷住了。“我原来并不知道桂林是如此神奇、美丽的一个地方。我们从飞机上看到的奇异风景,完全为之陶醉。”在从桂林乘船到阳朔的途中,当看到大块岩石间流下瀑布时,霍克尼激动地表示:墨汁从纸上流下来了。

霍克尼笔下桂林的山

回到洛杉矶的一次与斯彭德的谈话中,霍克尼再次谈到这次中国之旅——桂林山水奇异而壮观的景色令他深深着迷,北京很平淡,有很多风沙、尘土,在北京待三天,他觉得那里死气沉沉,所有人看起来都是唯唯诺诺的。“我们从未越过高墙,去看看小房子里人们的日常生活。”对霍克尼而言,他很疑惑这是不是一次真实的体验,在被安排的行程中,错过了北京的美好事物。以至于他也强调,“我们不能对那个国家做出客观评价、判断……”

霍克尼笔下的天安门广场

在中国的三周是神奇的,霍克尼心里希望能再去一次,去中国之前,他对中国艺术知之甚少。“看起来好像都一样。……对于大多数人来说,中国艺术过于微妙了。”匆忙且安排紧凑的行程让霍克尼不得不画速写或者凭借记忆作画。我开始越来越多靠记忆作画。我在中国待的时间越久,我的素描就越来越像中国人的画,我开始用毛笔和墨,我使用各种媒介。

44年之后的2015年,霍克尼个展“春至”在佩斯北京举行。让霍克尼本人也颇感吃惊的是,他再一次在中国获得年轻时明星一般的拥戴。作为20世纪最具影响力的艺术家,霍克尼所到之处都深受欢迎,被贴上“国宝级大师”标签的霍克尼深受追捧,名声与日俱增。对于绝大多数人而言,“霍克尼”这个名字足够了。

霍克尼到北京的要求之一就是去中国古典画材店逛逛,后来去了荣宝斋。他曾经画过一段时间的水彩画。水彩画是一种直接的材料,那种高度概括和多变的笔触让画面充满感染力,真实地表现了从眼睛到心里,再到手上的整个创作过程。在用水彩作画时,每一个物体都在快速流动,没有任何间歇!水彩画的这种特性似乎和中国水墨画相同的。“我用水彩是因为我希望通过我的手带出一种流动感,一定程度上是受到中国式作画态度的影响。”

《中国日记》

在这次短暂的中国之行中,霍克尼专程到故宫和国博交流中国古典艺术,看到了更多的卷轴画。故宫倦勤斋一个由郎世宁和他的学生们装饰的房间,中西结合的画面,也让霍克尼深感兴趣。他对国家博物馆《乾隆南巡图》动态版数字展览兴趣盎然。“非常的精彩,我仔细地看了很久。博物馆把这件作品数字化了,你可以看到很多细节,看到马在走、人在活动,非常的生动。”

《康熙南巡图》:卧游了一座中国城市

“一旦你去过中国,就会对中国的事情感兴趣。”在1981年回到美国后,霍克尼读了很多有关中国的书——关于中国人和中国历史,还有中国艺术。“通过照片,我越来越全面地理解和欣赏中国艺术了”。

1983年,霍克尼在纽约大都会博物馆第一次看到中国卷轴画《康熙南巡图》(卷七),被深深震撼,并开始去了解。

《康熙南巡图卷》卷三 局部

那一晚,他和策展人迈克·赫恩(Mike Hearn)跪在地上三四个小时,静静地观看这件来自中国,长约72英尺的卷轴。“讨论这个长卷多么神奇地处理了空间、时间和叙事。”霍克尼回忆,当观者欣赏长轴时,会发现人的身体也不断移动,随着卷轴的展开,似乎穿行于整个城市之间。“与300多年前的3000多个人物擦肩而过,他们中甚至还有皇帝。那真是我人生中最兴奋的一天,这是一次异乎寻常的经历,我的一生都值得纪念。……它是如此激动人心、充满魅力。”

霍克尼将这种经历告诉他的朋友:“我刚刚卧游了一座中国城市,花了几个小时徜徉在城市的街道中,上上下下,没有被固定在一个点上。我悠游于画面中,那感觉对我来说更加真实,我激动的就是这。”

霍克尼表示,在《康熙南巡图》这样的作品中,他看到与西方绘画相悖的透视规律——没有光影,没有明暗表现,桥梁和建筑完全不符合“近大远小”的透视法则、没有空间透视的纵深感……“然而,这些内容在画面中都成立了,这是全新的观察方法,我觉得这更忠于生活。”

《康熙南巡图卷》卷七 局部

《康熙南巡图》对霍克尼的启发非常大,他一直在思考关于“观看”的问题,所以看到中国的长卷时非常激动。在此之前,他观看西方的风景画,总想着一个问题“我在哪儿”?“我觉得观看西方风景画让我感觉自己是在一个房间里,从窗户向外观看。但是中国的长卷却是让人置身于山水之间,我可以跟着卷轴慢慢踱步,这对我之后的创作影响很大。因为我觉得这更接近于人眼观看世界的方式。”

后来,霍克尼又阅读了乔治·罗利(George Rowley)的《中国画原理》(The Principles of Chinese Painting)。其中一章提到“散点透视”,他本是耐着性子读一下,谁知道里面的内容让他欣喜不已。罗利的一句话:“中国画是关于时间和空间的艺术”启发了他——在欧洲绘画传统中,对可视空间的追求破坏了连续性观察事物的方式,最终导致关于固定空间透视法的发明;而中国艺术家则改变了传统关于时间的理解,认为空间应该能够让人自由地漫步,而且应该超越画面的表面。

霍克尼用一张意大利17-18世纪画家卡纳莱托(Canaletto)的画作与18世纪的中国卷轴画相比。在大多数人看来,他们会认为卡纳莱托再现了真实,而中国卷轴画画的是一种虚构的、图式化、风格化的真实。然而,对霍克尼而言,中国画和西方传统绘画最大的不同在于:中国的卷轴让我们在城市和山水中穿行,但西方的绘画是在固定一个点的视觉结果,这是天壤之别!

《乾隆南巡图卷》卷二 局部

《乾隆南巡图卷》卷四 局部

《乾隆南巡图卷》卷六 局部

“中国画的透视要求观者必须融入其中,而不是站在画外简单地观看,中国画将作品与观众之间的那堵墙给捅破了。中国画吸引我的地方就是观察世界的方式,它使观众也参与到创作之中。”他在北京的讲座中提到他的作品的主题之一就是透视,这其中就有中国和东方艺术给他带来的启发。“我一直认为,西方绘画在摄影术诞生以后开始转向‘抽象’,但对于中国人来说,他们不需要学习‘抽象’。‘抽象’一直就存在于他们的观念里。”

鉴于此,1987年,霍克尼特意拍摄了一部纪录片来说明这个问题。他根据《康熙南巡图》,参与拍摄菲利普·哈斯(Philip Haas)的《与中国皇帝大运河一日游》,这是一部长约一小时的纪录片。作品展示了乾隆时期中国生活的全景图,既有精细描绘的朝廷欢庆活动场面,也有日常生活的描绘,比如漕运、街市、购物、洗衣……。霍克尼就像导游一样,带着观众游走在这件17世纪晚期的中国卷轴画中,详述了他所感悟到的一种描绘时间和空间的方式。

2012年,霍克尼拍摄了一部录像作品《杂耍者》(The Jugglers),这也是源于中国卷轴画给他的启发。

除了透视,霍克尼还对中国水墨画的笔触和墨色深感兴趣。在与英国资深艺术评论家、作家马丁·盖福特(Martin Gayford)聊到绘画图像的问题时,霍克尼曾谈及中国画家反复练习同一个主题这一问题。他表示,他们的目的在于“磨炼笔触”。比如画鸟,他们可能会先画十笔,再慢慢减少至三四笔。“中国的书法就和绘画一样,多一横或少一竖,意思完全就改变了。”

《六柿图》 牧溪(传) 南宋

霍克尼甚至提到牧溪的《六柿图》,“他在绢本(应为纸本)上用水墨画了六颗柿子,创作出绝妙的作品。”牧溪画的这些柿子,笔画少到可以数得出来,然后,他却有办法让每个柿子看起来都不一样。“这一时期的中国画家不常使用色彩,因此,墨色的浓淡和运笔方式就很重要了。”

八大山人《兰》

在“大卫·霍克尼:大水花”展览中,《在工作室中,2017年12月》与八大山人的作品并置,对于霍克尼而言,八大山人的《兰》或许和牧溪的《六柿图》,有着异曲同工之妙。

“绘画不会消失,因为它无可替代”

“大卫·霍克尼:大水花”策展人,也是《Tate Introductions: David Hockney》一书作者的海伦·丽特(Helen Little)表示,霍克尼对艺术史的深刻了解,他对同时代和古代大师艺术习惯的借鉴,意味着他的作品与不同的艺术史时刻,地理位置和背景有着深刻的共鸣。例如,在泰特英国,他的回顾展与“英国酷儿艺术1861-1967”(Queer British Art 1861-1967)展览同时进行,突出了霍克尼对支持同性恋的重要贡献。丽特介绍,在木木社区美术馆的展览中,霍克尼的双人肖像与18世纪肖像画传统关联,而他描绘风景的约克郡画作,则与以艺术家康斯特勃(John Constable)和透纳为代表的英国风景画传统形成一种有趣的共鸣。

大卫·霍克尼《霍伯玛之后荷兰高耸的树(有用的知识)》六幅布面丙烯 2017

北京的展览提供了一个独特的机会,设置了专门的一个单元“移动的焦点”,让霍克尼与中国画的对话更加突出。在展厅中,围绕着霍克尼深感兴趣的中国卷轴画《康熙南巡图》(卷六),是他的“散点透视”系列作品。霍克尼曾受邀参加梵高博物馆的梵高纪念展,他将梵高按照西方绘画透视、看上去表现笨拙的室内坐椅,进行透视反转,按中国古代绘画“近小远大”的描绘方式,表现出来。

中国画在画论、技巧、视角等方面都对霍克尼的创作影响深远。尤其是卷轴画“散点透视”和“移步换景”的构图和观看方式。在1984年霍克尼写给泰特美术馆总监的信中,他表示,“我认为这是有史以来最凝练的艺术形式,有着极为高超的时空处理方式。”

在霍克尼看来,中国卷轴画的描述形式,具有处理空间和时间的优越性。“在1980年代,中国卷轴画对霍克尼的透视观产生了深远的影响,直到今天,它们仍持续刺激着他的创作。”丽特说。

1980年代,霍克尼在保持活跃的创作时,风格和媒介也发生了重大的转变,他把兴趣转向摄影、剧院设计、透视和中国卷轴画研究。他开始制作版画,理解如何将三维空间中的多种现实表现在同一个二维的画面上,以体现他从视角、记忆和空间对“移动的焦点”的探索。

大卫·霍克尼《加勒比茶歇时间》四折屏风,石版画、丝网印刷、印刷纸和孔版印刷 1987

展出中的4件装裱在折叠屏风上的《加勒比茶歇时间》,其灵感来源于悠闲假日的速写、东方情调的屏风,以及马蒂斯的拼贴剪纸作品。在作品中,霍克尼采用散点透视和反向视角的方式,让观众产生一种穿行于作品中的感觉。

大卫·霍克尼《由线条、蜡笔着色和两种蓝色波浪组成的水,没有绿色》石版画 1978-80

在霍克尼看来,毕加索推翻了旧有的观看方式并为绘画建立起一种更新颖、能广泛使用的观看法则,毕加索的这一成就得益于他关注的欧洲以外的艺术表达方式和观念的营销。对霍克尼而言,中国卷轴画对他起到同样的作用——它们并不迷恋相机、孔洞、透视镜造成的纵深的假象——这种假象阻碍了画面横向观看的可能,造成时间的定格和具有局限的观看方式。

泰特美术馆总监玛利亚·巴尔索(Maria Balshaw)表示,霍克尼对观看方式的持续研究和描绘,印证了他在毕生中孜孜不倦的追问和挑战精神,这正是霍克尼之所以成为在世最重要、最具有影响力的艺术家之一的原因所在。

“大卫·霍克尼:大水花”展览现场

大卫·霍克尼《克拉克夫妇和波西》布面丙烯 1970-71

霍克尼研究图像,也研究图像的历史,但他关注的不是艺术史,而是制作图像的历史。他通过试验,检验光学器材能给艺术家带来怎样的便利。霍克尼认为,电影和录像把它们的时代带给我们,而我们则把自己的时代赋予绘画,“绘画不会动,也不会说话,却更长久”。有了电脑的帮助,人们现在可以摧毁透镜的极权,新的视界得以产生。“有人已经发现新的数码相机是绘画的一个分支,激动人心的时代正在前面。”霍克尼深信,在描绘和记录这个世界方面,绘画比我们想象的更重要,“我始终相信绘画不会消失,因为它无可替代。”

(编辑:李思)