书名:《听画》

作者:杨佴旻 关勇 著

出版社:华东师范大学出版社

定价:98.00元

一晃的时间,从画出白菊花算起,我在宣纸上作色彩水墨画已经过去了二十多年。二十年来,水墨画的进展并不大,几代画画人却是在变老。关于色彩,这些年总是有朋友们建议我说点什么,出版社的朋友约我写技法书,但是总感觉越重视越不敢张嘴,这么多年来的习惯是,认真做事。绘画是观看的艺术,如果没有能说明问题的作品,编故事套学问,说再多也没用。

我个人的感悟,总觉得单色压抑了水墨画作为绘画的天性。古代画论有“墨分五色”,意思是把墨色分出浓淡以后如同缤纷的色彩那样丰富耐看,这种论述说明古人也需要色彩。但是,为什么自宋以后人们不用色彩,而是把墨分出浓淡来充当色彩,这不是一个简单的问题,它与当时画家的基本素质以及长期以来的审美推动有直接关系。

晋唐以前,绘画是有色彩的,“丹青”即指色彩。到了宋,以士大夫为代表的文人,没有受过绘画基本功的训练,他们的长项是书写,久而久之就形成了单色写意,似与不似为基本审视特征的绘画形式,这种由文人画的画当时没有称谓,颇像现代的“农民画”、“农民工诗歌”,时间一久,“文人画”成了一种绘画的名称。当时“文人画”特指文人画的画,也是以此区分专业的院体绘画。

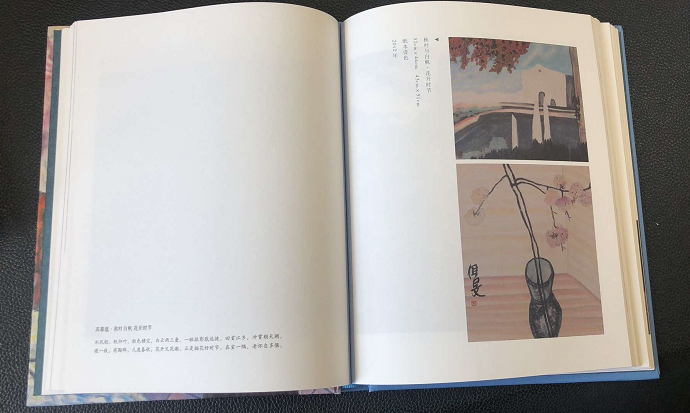

古人在宣纸上画画是在水和墨里作文章,延绵近千年,形成了高度完善的体系与程式。以至于,今天人们看到色彩水墨会说像油画。艺术形式是不断丰富与变化的,变化是艺术的根本,是绘画的根本,色彩不是油画所独有。八九十年代对水墨画的大讨论,我至今记忆犹新,一个相当普遍的观点是说水墨画不行了,水墨画承载不了现代,当中国社会现代化那一天中国画的使命也将完结。十几岁的我感到很惊慌,心想,水墨画完了岂不是我也完了,我不信,我也不能信。后来上了大学,有一天我在教室画画,一个看我画画的人问我,那么多颜色你为什么只用花青和赭石,其它颜色干嘛?我愣了,我一数那盒国画色是十二支。是啊!这么多颜色不用它干吗?那一刻,我感觉愧对了丰富的国画色。我不知道他是不是上苍派来的使者,我知道那句话对我很重要,我沿着那个疑问完成了我的水墨画由单色到彩色的创作实践。

当看到色彩缤纷的中国画,别疑惑,艺术没有定式。也不要以为那绚丽的色彩在宣纸上出现是个简单事,徐悲鸿先生曾经说“宣纸不近色”,色彩是百年来中国画前行的大难题。如今,我不知道有多少人想过这个问题:“那么多颜色留着它干吗”·画家怎么能对颜色视而不见·我想,当成熟的色彩水墨出现了,人们在宣纸上的惧色心理也就打破了,问题就容易解决了。

1997年,陶咏白,贾方舟二位先生为我的水墨画写下了最初的评论,并得以在《江苏画刊》、《美术观察》等发表,罗丽女士在北京红地艺术中心举办了我在国内的第一次个展。后来,水天中、刘骁纯、郎绍君、翟墨、顾森、江黎、浜本昌弘(日本)、高玛吉(美国)等教授为我的作品撰文评介。1999年7月,由中国艺术研究院比较艺术研究中心,中国美术馆联合主办的“杨佴旻水墨画展”在中国美术馆开幕。反响热烈,电视、报纸、杂志等众多媒体传播报道,cctv3播放了二十分钟的专题。

九十年代,改革开放的黄金时期,中国涌动着拥抱世界的热情,世界对东方古国也充满期待。创新是那个时期的共识。后来开始了反复,然而,人不可能倒着走路,也没人会回到洞穴里了。别说回到洞穴,来自农村的打工人,在城市里漂着,干着待遇低还很辛苦的工作,但他们不回去,即使想回去也回不去了。再反复,社会一定还是往前走,回归之类的说法,可以是一种情怀,但生活成不了穿越剧。

随着创作的成熟,各方关注多了起来。2010年,关勇发来一组为我的水墨画作品配的词,陆陆续续,到了2015年已经有一百多首,还包括我的雕塑、装置、行为艺术。古词新画,熟悉而又陌生,熟悉是因为自古诗、画同源,陌生是古典的词与图新的画,这样的揉合很特别。关勇说,他对画作的诠释是随时变迁的,虽然是古典诗词的形式,但绝不刻意雕琢,由感而发,由衷抒情,一贯而就。写的是词,并不拘泥格律,如若按程式填词他认为太做作,喷泻出来的气就泄了。《听画》得以出版,要感谢关勇老弟,感谢王焰社长,感谢出版计划。

大转型的时代,社会发生着有史以来最大的变革。走出去,几乎所有人都在往外走,有人走向了国外,有人走到了城市。中国画由传统走向现代,由自娱自乐自我欣赏走向国际语境。社会变迁,传统文人士大夫的不复存在,取而代之的是以文化馆、画院、大学、职业画家为主的创作人群。千年来文人代替画家的情形告以结束。

我喜欢萨尔瓦多·达利那极尽造作的天才之作,也喜欢朋友对爱琴海水能把胳膊染成蓝色的描述,我却不能允许在自己的作品里、生活中有半点的夸张和虚张声势,平常是我的最高经纬点。我希望一个燕人的元气,囫囵一个我。

2016年9月9日星期五北京

(编辑:杨晶)